厄除け・お宮参り・安産祈願と神社で行う御祈祷は様々ですが、どんなお祭りであっても神事の一番最初には『修祓(しゅばつ)』というものを行います。

修祓では御神前のお供え物や神札、また参列する皆様をお祓いします。“神社でお祓いを受ける”という言い方をしますが、“神様に感謝・お願い事をする前に心身を清める、そのためのお祓い”というのが本来の意味なのです。

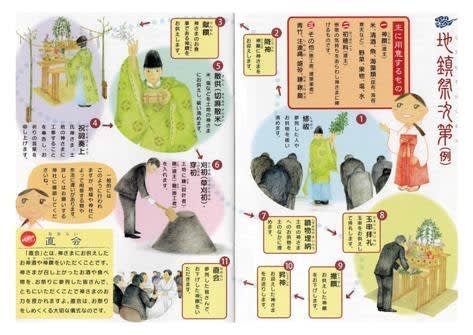

実際には当社では以下のように御祈祷を執り行います。

一、開式の辞

一、修祓

一、祝詞奏上

一、御鈴神事

一、玉串奉奠

一、閉式の辞

また、奏上する祝詞はお祭りごとに違う文章を作文しますが、修祓で用いる短い祝詞 “祓詞(はらえことば)” だけは、慣例により決まった文章を奏上します。

もし耳にする機会がありましたら、何と奏上しているか気にされてみてはいかがでしょうか。

『祓詞』

“掛けまくも畏き伊邪那岐大神 筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に 禊祓へ給ひし時に生り坐せる祓戸の大神等 諸の禍事罪穢あらむをば 祓へ給ひ清め給へと申す事を聞こし食せと 恐み恐みも白す”

(意訳) “心に掛けるのも畏れ多い伊邪那岐大神が、 筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原にて、 禊をされた時に誕生された祓戸の大神達。 色々な禍事・罪穢があったならば、 清め祓いいただけますよう申し上げる事をお聞き届け下さいと、 恐れながら申し上げます。”

が降り始め、午後の境内は落ち着きを見せております。

が降り始め、午後の境内は落ち着きを見せております。