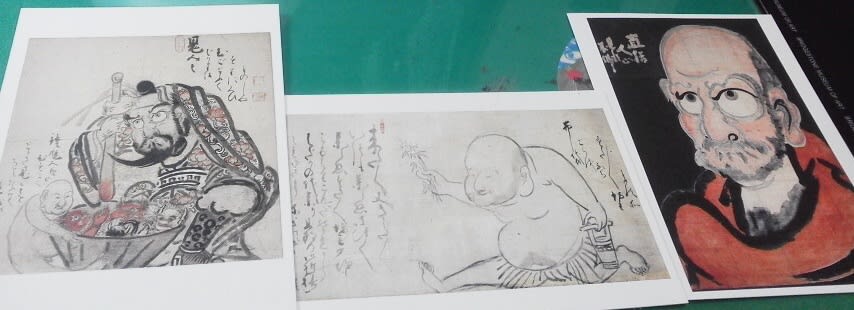

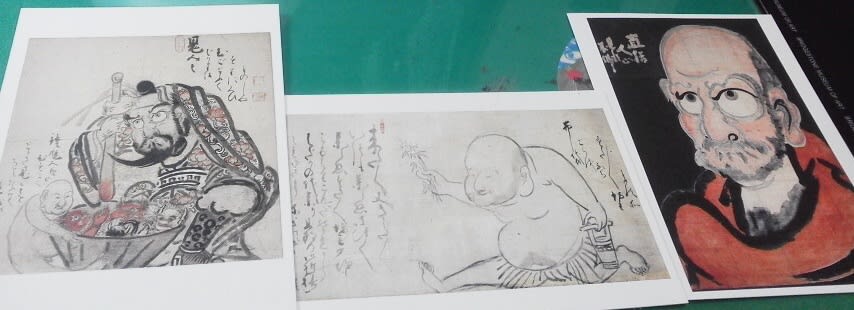

渋谷のBunkamuraで「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」を見てきました。

(意外に空いててゆっくり見れました)

白隠慧鶴(はくいんえかく)(1685~1768)は江戸時代の臨済宗のお坊さん。

ちなみに、臨済宗を起こした栄西禅師が、日本にお茶文化をもたらしたらしいです。(日本での喫茶文化は栄西禅師のおかげ。ありがとうございます!)

禅(Zen)に関しては、『ティク・ナット・ハン「禅への鍵」』(2012-12-23)などを読んでいただけばわかるかと思います。

■

禅では、「不立文字(ふりゅうもんじ)」と言います。

ほんとうのことは文字や言葉では表現することも伝えることができない。

文字も言葉は、あくまでも方便であり手段にすぎない。

体験によって感じ、伝えるものこそ真髄である、としているわけです。

これは自分も大切にしている感覚です。

手段や方便や道具にすぎないものを目的と勘違いしてしまうと、自分で自分の首を絞めるようなもの。

山の魅力は、どんなに話を聞いても、実際に山に登ってみないとそのほんとの良さはわからない。その良さを言葉で表現することも出来ない。

素晴らしい人でも、そのひとの言葉や文字だけではなく、実際に会って受ける影響は計り知れない。言葉にできない。

そういうことが物理的な制約で不可能な時、あくまでも便宜的に、言葉や文字で僕らはメッセージを受信するのです。

あくまでも、それは便宜的なもの。

音楽も、ライブではなくCDやテレビで便宜的に楽しむのと同じようなもの。やはりライブで体験することに勝るものはありません。それは常に一回性の体験で、その人にしか体験できないオリジナルな世界でもあるのですから。

別に言葉や文字を軽んじているわけでもなんでもなく、言葉や文字はあくまでも自分が成長するための道具や手段に過ぎないので、そこにとらわれるな、ということを言っているわけです。

「指月(しげつ)の指」という言葉も好きな言葉です。

僕らは月を指す「指」ばかり見ているけれど、それは真理ではない。

僕らが見るべきなものは指が指す月なのである、というような例え。

(月は円形をしていて、○や円というのは真理を指すシンボルとして使われるのも面白いですね。)

仙「指月布袋画賛」

(これは白隠ではなく仙ですのであしからず。布袋さんが月を指差している禅画。ちょい前に出光美術館でやっていて(2010/9/18‐11/3『生誕260年仙 禅とユーモア』)、思わず画集も買ってしまいました(また部屋が傾く!)・・・。)

------------------------------------

教外別伝(経典以外に別に伝えられるものであり)

不立文字(言葉や文字に頼らず)

直指人心(人の心を直接に指し示して)

見性成仏(自己の本性を徹見して、仏になる)

------------------------------------

■

それはともかく。

白隠はそういう禅マスターなわけですが、禅の教えをどんな人にでも伝えるように、常にユーモアと遊び心で禅画を書いていて、その自由奔放、天真爛漫、それいて真剣ど直球で真面目、一途でピュアなところが最高に好きなのです。

ユーモアや笑いというのは、自分は知性の最高の姿だと思っています。

知性を突き抜けた先には、笑いがあり、ユーモアがある。

人間は、笑う瞬間には誰もがエゴ(ego)が抜け、魂の奥底に潜む仏性(神性)とダイレクトにつながることができる。自分はそう感じています。

どんな人の「わたし」の中にもエゴ(ego)というのは巣食っていて、そのエゴ(ego)のとらわれから自由になることをブッダは悟りと呼んでいるようにも思えるのですが、人間には誰もがエゴ(ego)から離れることのできる安全弁をもっています。そのひとつに「笑い」があると個人的には思うのです。

梅原猛「空海の思想について」(2012-09-21)より

--------------------------------

吽字の中に訶字が含まれる。これはハ・ハ・ハ(ha-ha-ha)という笑声を含んだものである。大笑いの意味である。

しかも、吽字には、上と下に、三昧耶を示している。

上と下には、自利と利他を通るものである。

自ら楽しんで大笑、他人を救って大笑、三世諸仏は皆、このような観をなすという。

--------------------------------

世界の諸仏は皆笑い、とりわけ大日如来が大声で笑っている。

空海もともに笑って、笑いによって大日如来と一体になっている。

『吽字義』はこの等観歓喜義で終わっている。

--------------------------------

自ら生きることは楽しい。他人を利することもまた楽しい。

何とよき言葉ではないか。

私はこの笑い声の愛好者としての空海を心から愛するものである。

--------------------------------

■

白隠の師匠である大燈国師もすごかった。

鎌倉時代の禅僧ですが、師匠から印可を授かった後も京都五条の橋の下で二十年間乞食とともに暮らしたらしい。

それいらい、自分はホームレスの方々を禅の師匠だと思って見るようにしています。(もしかしたら大燈国師がいるかも?!)

民俗学でも、流浪の人をマレビトとして、「カミ」と扱う文化も存在していたらしいです。

おそらく、すべてのとらわれから自由になり、生死を越えたシンボルとして、カミサマとして丁重に対応していたのでしょう。そこには人間が生んだ深い知恵があるような気がします。

折口信夫「まれびと信仰」

・「まれびと信仰」とは、異人を異界からの神とする信仰のこと。

・「まれびと」の称は1929年民俗学者の折口信夫によって提示された。

・「客人」を「まれびと」と読み、それが本来、「神」と同義語であり、その神は常世の国から来訪するとした。

・常世とは死霊の住み賜う国。そこには人々を悪霊から護ってくれる祖先が住むと考えられていた

・農村の住民は、毎年常世から祖霊がやってきて人々を祝福してくれるという信仰を持つ。その来臨が稀であったので「まれびと」と呼ばれるようになった。

・仏教行事とされているお盆行事も、まれびと信仰との深い関係が推定される。

・まれびと神は祭場で歓待を受けたが、やがて外部から来訪する旅人達も「まれびと」として扱われることになった。

・『万葉集』東歌や『常陸風土記』には、祭の夜に外からやってくる神に扮するのは、仮面をつけた村の若者か旅人であったことが記されている。

・さらに時代を降ると「ほかいびと(乞食)」や流しの芸能者までが「まれびと」として扱われるようになり、それに対して神様並の歓待がなされた。貴種流離譚(尊貴な血筋の人が漂泊の旅に出て、辛苦を乗り越え試練に打ち克つという説話類型)を生む信仰母胎となった。

・来訪神のまれびとは、神を迎える祭で依り代に降臨するとされた。その来たる所は海の彼方(沖縄のニライカナイに当たる)、後に山岳信仰も影響し山の上・天から来る(天孫降臨)ものと移り変わったという。

(wikipedia知識)

■

とにかく。

禅で「不立文字(ふりゅうもんじ)」というように、白隠の禅画の自由さは言葉で伝えることができません。是非生の絵を見て、体験で感じてください。

「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」は2月24日(日)までなのでお早めにー!

■

全然関係ないですが、毎年すばらしい星占いをされる石井ゆかりさん。

(2013年の年報はココ。当たるわー。)

石井ゆかりさんが言葉を当てている「禅語」という本も、すごくいい本です。

石井ゆかりさんの優しさ溢れた、深くメタファーに満ちた解説が銀河星団のように散りばめられています。

石井ゆかりさんも、言葉を自由自在に道具として扱う、禅マスターのようなお方です。ありがたやー、ありがたや。

石井ゆかり(著),井上博道(写真)「禅語」パイインターナショナル (2011/4/12)

(意外に空いててゆっくり見れました)

白隠慧鶴(はくいんえかく)(1685~1768)は江戸時代の臨済宗のお坊さん。

ちなみに、臨済宗を起こした栄西禅師が、日本にお茶文化をもたらしたらしいです。(日本での喫茶文化は栄西禅師のおかげ。ありがとうございます!)

禅(Zen)に関しては、『ティク・ナット・ハン「禅への鍵」』(2012-12-23)などを読んでいただけばわかるかと思います。

■

禅では、「不立文字(ふりゅうもんじ)」と言います。

ほんとうのことは文字や言葉では表現することも伝えることができない。

文字も言葉は、あくまでも方便であり手段にすぎない。

体験によって感じ、伝えるものこそ真髄である、としているわけです。

これは自分も大切にしている感覚です。

手段や方便や道具にすぎないものを目的と勘違いしてしまうと、自分で自分の首を絞めるようなもの。

山の魅力は、どんなに話を聞いても、実際に山に登ってみないとそのほんとの良さはわからない。その良さを言葉で表現することも出来ない。

素晴らしい人でも、そのひとの言葉や文字だけではなく、実際に会って受ける影響は計り知れない。言葉にできない。

そういうことが物理的な制約で不可能な時、あくまでも便宜的に、言葉や文字で僕らはメッセージを受信するのです。

あくまでも、それは便宜的なもの。

音楽も、ライブではなくCDやテレビで便宜的に楽しむのと同じようなもの。やはりライブで体験することに勝るものはありません。それは常に一回性の体験で、その人にしか体験できないオリジナルな世界でもあるのですから。

別に言葉や文字を軽んじているわけでもなんでもなく、言葉や文字はあくまでも自分が成長するための道具や手段に過ぎないので、そこにとらわれるな、ということを言っているわけです。

「指月(しげつ)の指」という言葉も好きな言葉です。

僕らは月を指す「指」ばかり見ているけれど、それは真理ではない。

僕らが見るべきなものは指が指す月なのである、というような例え。

(月は円形をしていて、○や円というのは真理を指すシンボルとして使われるのも面白いですね。)

仙「指月布袋画賛」

(これは白隠ではなく仙ですのであしからず。布袋さんが月を指差している禅画。ちょい前に出光美術館でやっていて(2010/9/18‐11/3『生誕260年仙 禅とユーモア』)、思わず画集も買ってしまいました(また部屋が傾く!)・・・。)

------------------------------------

教外別伝(経典以外に別に伝えられるものであり)

不立文字(言葉や文字に頼らず)

直指人心(人の心を直接に指し示して)

見性成仏(自己の本性を徹見して、仏になる)

------------------------------------

■

それはともかく。

白隠はそういう禅マスターなわけですが、禅の教えをどんな人にでも伝えるように、常にユーモアと遊び心で禅画を書いていて、その自由奔放、天真爛漫、それいて真剣ど直球で真面目、一途でピュアなところが最高に好きなのです。

ユーモアや笑いというのは、自分は知性の最高の姿だと思っています。

知性を突き抜けた先には、笑いがあり、ユーモアがある。

人間は、笑う瞬間には誰もがエゴ(ego)が抜け、魂の奥底に潜む仏性(神性)とダイレクトにつながることができる。自分はそう感じています。

どんな人の「わたし」の中にもエゴ(ego)というのは巣食っていて、そのエゴ(ego)のとらわれから自由になることをブッダは悟りと呼んでいるようにも思えるのですが、人間には誰もがエゴ(ego)から離れることのできる安全弁をもっています。そのひとつに「笑い」があると個人的には思うのです。

梅原猛「空海の思想について」(2012-09-21)より

--------------------------------

吽字の中に訶字が含まれる。これはハ・ハ・ハ(ha-ha-ha)という笑声を含んだものである。大笑いの意味である。

しかも、吽字には、上と下に、三昧耶を示している。

上と下には、自利と利他を通るものである。

自ら楽しんで大笑、他人を救って大笑、三世諸仏は皆、このような観をなすという。

--------------------------------

世界の諸仏は皆笑い、とりわけ大日如来が大声で笑っている。

空海もともに笑って、笑いによって大日如来と一体になっている。

『吽字義』はこの等観歓喜義で終わっている。

--------------------------------

自ら生きることは楽しい。他人を利することもまた楽しい。

何とよき言葉ではないか。

私はこの笑い声の愛好者としての空海を心から愛するものである。

--------------------------------

■

白隠の師匠である大燈国師もすごかった。

鎌倉時代の禅僧ですが、師匠から印可を授かった後も京都五条の橋の下で二十年間乞食とともに暮らしたらしい。

それいらい、自分はホームレスの方々を禅の師匠だと思って見るようにしています。(もしかしたら大燈国師がいるかも?!)

民俗学でも、流浪の人をマレビトとして、「カミ」と扱う文化も存在していたらしいです。

おそらく、すべてのとらわれから自由になり、生死を越えたシンボルとして、カミサマとして丁重に対応していたのでしょう。そこには人間が生んだ深い知恵があるような気がします。

折口信夫「まれびと信仰」

・「まれびと信仰」とは、異人を異界からの神とする信仰のこと。

・「まれびと」の称は1929年民俗学者の折口信夫によって提示された。

・「客人」を「まれびと」と読み、それが本来、「神」と同義語であり、その神は常世の国から来訪するとした。

・常世とは死霊の住み賜う国。そこには人々を悪霊から護ってくれる祖先が住むと考えられていた

・農村の住民は、毎年常世から祖霊がやってきて人々を祝福してくれるという信仰を持つ。その来臨が稀であったので「まれびと」と呼ばれるようになった。

・仏教行事とされているお盆行事も、まれびと信仰との深い関係が推定される。

・まれびと神は祭場で歓待を受けたが、やがて外部から来訪する旅人達も「まれびと」として扱われることになった。

・『万葉集』東歌や『常陸風土記』には、祭の夜に外からやってくる神に扮するのは、仮面をつけた村の若者か旅人であったことが記されている。

・さらに時代を降ると「ほかいびと(乞食)」や流しの芸能者までが「まれびと」として扱われるようになり、それに対して神様並の歓待がなされた。貴種流離譚(尊貴な血筋の人が漂泊の旅に出て、辛苦を乗り越え試練に打ち克つという説話類型)を生む信仰母胎となった。

・来訪神のまれびとは、神を迎える祭で依り代に降臨するとされた。その来たる所は海の彼方(沖縄のニライカナイに当たる)、後に山岳信仰も影響し山の上・天から来る(天孫降臨)ものと移り変わったという。

(wikipedia知識)

■

とにかく。

禅で「不立文字(ふりゅうもんじ)」というように、白隠の禅画の自由さは言葉で伝えることができません。是非生の絵を見て、体験で感じてください。

「白隠展 HAKUIN 禅画に込めたメッセージ」は2月24日(日)までなのでお早めにー!

■

全然関係ないですが、毎年すばらしい星占いをされる石井ゆかりさん。

(2013年の年報はココ。当たるわー。)

石井ゆかりさんが言葉を当てている「禅語」という本も、すごくいい本です。

石井ゆかりさんの優しさ溢れた、深くメタファーに満ちた解説が銀河星団のように散りばめられています。

石井ゆかりさんも、言葉を自由自在に道具として扱う、禅マスターのようなお方です。ありがたやー、ありがたや。

石井ゆかり(著),井上博道(写真)「禅語」パイインターナショナル (2011/4/12)