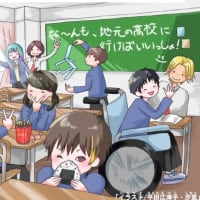

《A高校》Ⅲ

校長は「総合的に判断」したという。「判断材料は公表している判定方法」だと。「公表」している中身がこれだ。

■

「入学者の受入れに関する方針」(アドミッション・ポリシー)

○ 自立した社会人になるために高校で頑張ろうとする強い意志のある生徒

○ 基礎学力を身につけるために学び直したいという意欲を持った生徒

○ どんなことにもあきらめずに挑戦する生徒

○ 社会のルールを守り、社会貢献を目指そうとする生徒

《具体的取組》

X【3教科(国語・数学・英語)のみの学力検査】(100点満点)

各教科100点

Y【調査書】(230点満点)

①教科の学習の記録1,2年評定合計値+3年評定合計値の2倍(180点)。

②特別活動の記録、部活動の記録及び特記事項:特に積極的に取り組んだと認められる記述について加点(上限50点)

Z【人間性や意欲を重視し多面的評価をするための学校設定検査】(210点満点)

・作文30点 ・面接180点

■

X:【調査書】は定員内不合格の理由にはならない。なぜなら、中学校校長はH君の進学を応援し、自ら高校を訪問し中学校生活について説明しているのだ。

Y:2次募集に【学力検査】はない。

ということは、【人間性や意欲を重視し多面的評価をするための学校設定検査】(作文30点・面接180点)、が「定員内不合格」の主な理由となる。

つまり、校長は一人の中学生の「人間性や意欲を重視し多面的評価」をして「定員内不合格」の判断をしたことになる。

□

「人間性や意欲を重視し多面的評価」した上で、「学ぶ意欲も能力も適性もない」と「判断」される子どもがどこにいるというのか。

しかも、「33人の定員」が空いていながら

そもそも、一枚の作文、数分の面接で、「人間性や意欲を重視し多面的評価」をどうやってするというのか?

その子には「ダウン症」という障害があるから、受検時の「合理的配慮」として「意思疎通支援」を担う介助者を、中学の担任が務めている。

作文の試験で、本人の文字表現力を補うための「意思疎通援助」として、中学担任が認められた。

面接の試験で、本人のコミュニケーション能力を補うための「意思疎通援助」として、中学担任が認められた。

それでもなお、「学ぶ意欲」がない、「能力・適性」がないという「判断」を、障害者への「偏見」と呼ぶのではないか。「差別」と呼ぶのではないか。

「学ぶ意欲」がないのは、校長自身である。

また、「第2次募集を実施する学校においては、学ぶ意欲のある生徒を定員内不合格とすることの無いよう、対応願います」という通知。

「特に、第2次募集の受検者数が募集人員以下の学校については、特段の理由がない限り入学許可候補者とし、定員を確保すること」という通知。これらの通知の「意味」を校長は理解できていない。

「能力・適性」がないのは、校長自身である。

※(この校長は、1次と2次の2度に渡って、Hくんを「定員内不合格」とした。)