≪親の信頼のカタチが、子どもの自立のカタチにつながる≫

この言葉で私が表現したかったのは、

重度の障害のある子どもの「自立」についてでした。

それも具体的な自立生活の支援のあり方というよりも、「自立」なんて

無理に決ってる、と決めつけている【常識】を疑うことでした。

そのための出発点は、やはり青い芝の会の人たちの進めてきた

「障害者運動」「自立生活運動」だったと思います。

ちょうど、これを書いている時に、面白い本を見つけました。

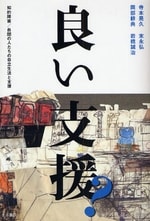

『良い支援? 知的障害・自閉の人たちの自立生活と支援』

寺本晃久・岡部耕典・末永弘・岩橋誠治・共著

生活書院 ¥2300

お勧めは、岩橋さんの書いた第3章・

『それぞれの自立生活への道と自立生活獲得のための支援』です。

というか、岩橋さんの文章を読むために買ったので、

他はまだ読んでいないのですが…。

岩橋さんとは古いつきあいです。

こんな人がメジャーにならなきゃおかしいとずっと思ってきました。

私が書いてきたのは、自立する子どもへの親の態度についてでしたが、

岩橋さんは、実際に自立する若者たちを支援してきた

実践の中身を書いています。

次のような記述があります。

「身体当事者は制度がなかった時代、自らがビラ配りも含め、

人集めに奔走し、介助者を確保していました。

しかし知的当事者であるMさんは、自ら人集めすることはできません。…」

「身体当事者の場合『自立生活』には、明確な意思が問われます。

自立生活運動が、そうした意思を持った重度身体当事者からはじまり、

後に続く者も常に明確な意思を持つことで、

自立生活を実現してきたからです。

社会からはその存在をも否定され続けてきた当事者にとって、

そうした時代背景の中では、何より意思を発することが重要だったのです。

しかし、意思決定に困難さを抱える知的当事者に、

明確な自立生活への意思を問うことになれば、

特に重度知的当事者にとって、

自立生活はまったく不可能なことになってしまいます。……」

「身体当事者の場合は、たぶん自らの覚悟なのでしょうが、

知的当事者の自立生活は、当事者の覚悟ではなく、

支援する側の覚悟が必要なのだと思いました。」

岩橋さんの書いているものを読んで、自分と何かが似ていると思いました。

どうしたら、重度の知的障害がある人たちが、施設に入れられることなく、

当たり前に地域で、自立生活を送ることができるのか、

ということだけでなく…、なんだろうなぁ。

私が学校での「子ども」とのつきあいや、

地域での「親」とのつきあいであるのと違い、

岩橋さんは、「子どもが大人になり自立生活をすること」に

地域でまるごとにつきあい続けています。

先の岩橋さんの言葉、

「…知的当事者の自立生活は、当事者の覚悟ではなく、

支援する側の覚悟が必要」は、

支援者の覚悟がなければ、

せっかくの当事者の覚悟が水の泡になってしまいかねないという

決意として素直に受け取れます。

その上で、私は子どもが十分に子ども時代を味わうことが

「当事者の覚悟」につながると思うし、そのための親の覚悟とか、

子どもへの信頼ってやっぱり大事よなーとこだわり続けたいと思います。

そうした親の思いと、岩橋さんのような支援者の思いがつながる場所でこそ、

『「子育て」という親の「支援」から、

「自立生活」という場の「支援」に引き継ぐこと』が、

当事者も含めて共有されていくのかな、と思います。

(つづく)