人間の声には「あいだの音」がいっぱいあるという。

そうであるなら、子どもの声が行き交う宇宙には

「あいだのおと」が天の川のように流れているのだろう。

この子は見えないし、聞こえてない、

なにもわからないと言われる子が、

学校のなかで子どもたちの気配に顔を向けるのは、

きっとあいだの音が聞こえ、

その天の川が見えているのかもしれない。

「あいだの音」があるのなら、「あいだの言葉」もきっとある。

「おはよう」は、「お」「は」「よ」「う」の4つの音でできているんじゃない。

三十人の子どもがいれば、百二十の音があり、ときに重なり合い、ときに反発したり、音の組み合わせは無数にあって、子どもにはその世界が聞こえているのだろう。

音だけじゃない。

「おはよう」という声とことばを通して、伝わる気持ち、感情の流れもまた無限にある。

大好きな友だちとの「おはよう」

苦手な男の子への「おはよう」

今朝も会えてうれしいと返ってくる「おはよう」

照れくさそうにつぶやく「おはよう」

一人への「おはよう」に、三十人への「おはよう」

やさしい先生の「おはよう」

強面の先生の「おはよう」

髪の毛の一本もない校長せんせいの「おはよう」

「おはよう」の音も意味もひとつじゃない。

人と人のあいだの数だけちがった「おはよう」がある。

クラス初日のおはようの音と、一か月後のおはようは、ちがうハーモニーを奏でるだろう。

テストの日のおはようと、授業参観の日のおはよう、

遠足の日のおはようと夏休み後のおはようも、きっと違うハーモニーを奏でる。

はるか昔、大学で「言語」の勉強をしたときには、こんなこと聞いたことも、考えたこともなかったな。

「個別」の教室で教える「おはよう」は、何を教えているんだろう。

最新の画像もっと見る

最近の「こだわりの溶ける時間」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

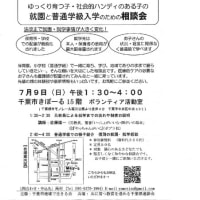

- ようこそ就園・就学相談会へ(494)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(393)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(161)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(90)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(67)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

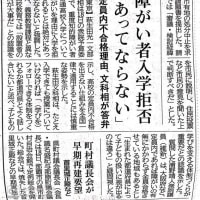

- 定員内入学拒否という差別(97)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事