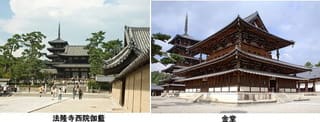

法隆寺は、奈良県生駒郡斑鳩(いかるが)町にある聖徳宗の総本山であり、別名を斑鳩寺ともいう。聖徳太子こと厩戸皇子ゆかりの寺院であり、金堂、五重塔などがある西院と、夢殿などのある東院に分かれている。西院伽藍は建築年代に諸説あるが、現存する木造建築物群としては、世界最古のものとされており、法隆寺と共に、1993(平成5)年に「法隆寺地域の仏教建造物」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。

法隆寺公式ホームページ(以下参考の※2参照)の“法隆寺略縁起”によれば、“創建の由来は、「金堂」の東の間に安置されている「薬師如来像」の光背銘や『法隆寺伽藍縁起流記資財帳』(747年)の縁起文によって知ることができ、それによると、用明天皇が自らの病気平癒を祈って寺と仏像を造ることを誓願したが、その実現をみないままに崩御されたといい、そこで推古天皇と聖徳太子が用明天皇のご遺願を継いで、推古15年(607年)に、寺とその本尊「薬師如来」を造ったのが法隆寺であると伝えている” と書かれている。

しかし、班鳩寺については、『日本書紀』巻22推古14年(606年)には「播磨国水田百町施于皇太子。因以納于斑鳩寺」(播磨国の水田を班鳩寺に施入した)とあるだけ(以下参考の※1巻22参照)で、法隆寺の創建については一切記載はなく、巻27、天智天皇9(670)年4月30日(壬申)の条には、「夏四月癸卯朔壬申。夜半之後。災法隆寺。一屋無余。大雨雷震。」(670年4月30日に法隆寺は落雷による 火災により一堂も余すところなく焼失した。以下参考の※1参照)と法隆寺に関する最初の具体的な記載はあるが、この大災害に関しても、何故か、その後の再建のことについても何も記述されていない。それに、創建について書いてある“法隆寺略縁起”にも、火災で全焼したことやこれを再建したことについては全くふれていないのはどうしたことだろう・・・?

農耕を生産の主体に置き、天意を巫覡(ふげき)によって伺いながら社会秩序を守ってゆく半ば宗教的な統一は、邪馬台国の卑弥呼の女王の出現に見られるように3世紀の中頃には倭の国にももたらされていた。そんな日本の神々の祭りの中にも銅鏡(卑弥呼が魏からもらった銅鏡などに描かれた文様は、神と獣であることから神獣鏡と呼ばれているが、これは中国の神仙思想を取り入れたものだといわれている)が舶来する頃には、道教的なものが取り入れられ、5世紀前半には、倭国は東西・海北に征服平定を終えてついに政治的統一を遂げていて、その時期には、国家を支える思想として儒教も伝わっていたが、やがて、6世紀に入って、一層大きな宗教思想として仏教が受け入れられた。この仏教なるものは、少なくとも5世紀の段階で当時の一部の日本人には知られていたことは、銅鏡のなかに神仙に代わって仏像(三角縁仏獣鏡)が描かれた例が発見されており、5世紀から6世紀の初めにかけて仏教の私的な受容を伝える伝承や説話は、幾つかあるようだが、特に、司馬 達等(しばだっと)が、日本に仏教が公に伝わる(仏教公伝)以前から仏教を信仰していたとされている。

仏教公伝としては、“欽明天皇7年戊午(538年)百済の聖明王がはじめて釈迦仏銅像一体と経論若干を奉献したことが早くから知られ、『上宮聖徳法王定説』(以下参考の※3:古代史獺祭/列島編の中にあり。参照)では「志癸島(しきしま)天皇(欽明)の御代、戊午年十月」。『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』(以下参考の※3:古代史獺祭/列島編の中にあり。参照)では、「志帰嶋宮(しきしまのみや)治天下天国案春岐広庭天皇(あめのくにおしひらきひろにわ。欽明)御世七歳戊戌牛十二月」のこととして伝えている。この2つの史料は、伝来の月に相違はあるものの年次は一致しているが、正史である『日本書記』は、欽明天皇十三年壬申(552年)冬十月の条で同じ事実を伝え、あわせて礼仏の可否を群臣に諮問したことを記している。同じ内容の伝来事実が異なる次元の伝承をもつに至ったのは、決して偶然のことではなく、『日本書記』の552年説は、2つの内容がまとめられている。1つは伝来であり、もう1つは礼仏の諮問である。どうして、このような処置になったかはたまたまこの年が、『周異書』による釈迦の入滅年代から起算して1501年目に当る仏教は三時説(末法思想。仏教の行なわれ方を3つに分けたもの)にいう正法、次の1000年が像法で、1501年目に末法第一年になると考えられた。そこで、たまたまこの時期に東流してきた仏教の公伝年次を末法第一年に符号させるために、伝来と諮問を同時に記したものと考えられている。したがって、『法王定説』などにあるように仏教は538年に伝来し、『日本書記』のいう552年は現実的には礼仏の可否を諮問したものと解釈したい“・・・と週間朝日百科『日本の歴史』(46・仏教受容と渡来文化)にはある。

弥生時代から古墳時代に移行する過程で、漸く王権らしきものが成立しようとしてきたが、国家としての体制が確立するまでにはさらに数世紀の期間を必要とした。そこには、すでに先住している土着部族と地方で根を張り強大化した部族、さらには朝鮮半島などから渡来してきた先発部族との間に様々な確執と抗争の歴史が展開され、次第に国家としての相を見せはじめて行くことになる。

5世紀後半から6世紀にかけての日本は、国家意識の芽生えとともに王権争奪の動きが活発化していった時期であり、『記紀』に登場する豪族らの出自から観ると、弥生時代から畿内に根を張り、近隣諸部族を統合し成長していった豪族に、孝元天皇を始祖とし竹内宿禰を共通の祖とする葛城氏・平群氏・紀氏・蘇我氏・巨勢氏があり、渡来豪族でありながら、早くから畿内に渡来し、在地豪族と多少の抗争をもちながらも領地を拡大し、権力抗争を繰り返し成長していったという独自の天孫族に出自を求める物部氏(僥速日命)・大伴氏(天忍日命)・中臣氏(天児屋根命)など八氏が畿内において連合した地域国家を形成していた。

そのような、渾沌とした時代のなかで物部と蘇我の二極が対立を始めるが、安閑天皇の御世から大連であった物部尾輿に対して、蘇我稲目は、欽明天皇の時に、はじめて大臣となり、娘の堅塩媛と小姉君の2人を欽明天皇の妃として、外戚の地位を得て以降、急速に繁栄の基礎を築き上げていた。

552年の礼仏可否の諮問では、欽明天皇が理解を示したのに対して、稲目は「西蕃諸国々はみなこれを礼拝しており、日本だけがこれに背くことができましょうか」と積極的に賛同をしたのに対して、排仏派の物部尾輿・中臣釜子(?)らは、「方(まさ)に今改めて蕃神を拝せば、恐らく国神の怒りを致さむ」として反対し、結局は曽我氏による一種の思考的な信仰に委ねられ、蘇我稲目が、小墾田の邸宅内に百済伝来の仏像を安置して礼拝することになった(以下参考の※4参照)が、当時疫病が流行し、尾輿は「国神の怒りである」と主張し、寺を焼いて、仏像を難波の堀江に投じてしまった。このことをきっかけに蘇我氏と物部氏の亀裂が深まり、神仏論争の対立から抗争に発展。その決着は馬子による物部氏の討滅と、聖徳太子こと厩戸皇子の出現を待つこととなった。

用命天皇即位前後の政界は、皇位継承を巡って尾輿の子物部守屋の推す穴穂部皇子(欽明の皇子、母は小姉君)をはじめ、諸皇子の扮装があった。稲目のあとを継いで大臣となった蘇我馬子は、敏達天皇の死後、蘇我氏の血を引かない敏達の第一皇子、押坂彦人大兄の即位をはばみ、馬子の姉・堅塩媛所生の大兄皇子(用明天皇=厩戸皇子の父) の 即位に成功した。この時、厩戸皇子は13歳であった。厩戸皇子は、橘豊日皇子(後の用命天皇)と穴穂部間人皇女との間に生まれたが、穴穂部間人皇女の母は同じく稲目の娘小姉君であり、厩戸皇子は蘇我氏と強い血縁関係にあった。

病身であったという用命天皇が、在位わずか2年で病没すると、皇位継承争いに守屋の介在もあって、ついに軍事的対立が起り、馬子による守屋の討滅へと発展した。そして、馬子は自分の甥の泊瀬部皇子(崇峻天皇。堅塩媛の妹小姉君と欽明天皇の間に出来た皇子。厩戸皇子の叔父にあたる)を即位させている。この間に新しい堂塔を兼備した伽藍法興寺(飛鳥寺)の造営が進められた。この争いで守屋が馬子に討たれて以降物部氏は没落してしまう。したがって、この飛鳥寺は、曽我氏による宿敵・物部氏討滅の記念碑ともいうべきものでもあり、仏教が思想的に定着した原点でもあった。

蘇我馬子の法興寺と並び、日本における本格的な仏教寺院として最古のものが四天王寺であるが、その創建について『日本書紀』は、“蘇我氏と物部氏の間に発生した武力闘争のおり、聖徳太子こと厩戸皇子は蘇我氏の軍の後方にいたが、この戦況を見て、白膠木(ぬるで)という木を伐って、四天王の形を作り、「もしこの戦に勝利したなら、必ずや四天王を安置する寺塔(てら)を建てる」という誓願をし、その甲斐あって、味方の矢が敵の物部守屋に命中。戦いは蘇我氏の勝利に終わったことから、その6年後、推古天皇元年(593年)、厩戸皇子は摂津難波の荒陵(あらはか)で造営に取り掛かかった。又、その寺の基盤を支えるためには、物部氏から没収したと土地が用いられた”という(『日本書紀』巻第21の崇峻天皇即位前紀、用明天皇2年(587年)の条に【平乱之後、於摂津国、造四天王寺。分大連奴半与宅、為大寺奴田荘。】とある。以下参考※1。又、※5を参照)。(ぬひ)とは、律令制における、良民(自由民)に対する(自由のない民)の中の位置づけの一つであり、奴隷階級に相当する。奴は、男性の奴隷。婢は女性の奴隷を意味するものであり、仏教の信仰に厚いといわれる聖徳太子が、奴隷を使って四天王寺を建てているのである。

蘇我馬子は、守屋の後押しをする穴穂部皇子や守屋を殺害して、崇峻天皇を即位させたが、即位したあとでも政治の実権は常に馬子が握っており、次第に両者に確執が生じ、馬子は崇峻天皇をも暗殺してしまっている。この異常事態に、馬子は堅塩媛所生の炊屋媛(推古天皇) を皇位につけているが、この背景には、馬子による崇峻暗殺後の皇室と蘇我氏との対立を緩和するため、先帝(敏達)の皇后であり、蘇我氏の所出である推古が擁立されたのであろう。推古はわが国最初の女帝とされているが、いずれにしても、女帝を含めて曽我氏の4人の異腹兄弟が相次いで即位すること自体異常と言える。これ以降、推古天皇のもと、摂政となった厩戸皇子と馬子の共同執政という政治形態を創出したが、厩戸皇子は、馬子の子の刀自古郎女を妃としていたので、馬子の娘婿と言うことにもなる。

推古天皇、摂政厩戸皇子がいるとはいえ、実際の政治は馬子が行っていたであろうことは推測できるが、晩年になって次第に曽我氏と対立を深めたのであろう厩戸皇子は、推古天皇9年(601年)に斑鳩宮を造営し、「十七条の憲法」が制定された翌・推古天皇13年(605年)には、飛鳥の政界から退いて、飛鳥から遠く離れた斑鳩宮に移り、王妃、側室、子供らと住み、仏教の経典を研究し、仏教思想を深めることにのみ力をそそぐようになったようだ。

法隆寺が落雷により全焼(Ⅱ)へ続く

参考は、法隆寺が落雷により全焼(Ⅲ)の中にあります。

法隆寺公式ホームページ(以下参考の※2参照)の“法隆寺略縁起”によれば、“創建の由来は、「金堂」の東の間に安置されている「薬師如来像」の光背銘や『法隆寺伽藍縁起流記資財帳』(747年)の縁起文によって知ることができ、それによると、用明天皇が自らの病気平癒を祈って寺と仏像を造ることを誓願したが、その実現をみないままに崩御されたといい、そこで推古天皇と聖徳太子が用明天皇のご遺願を継いで、推古15年(607年)に、寺とその本尊「薬師如来」を造ったのが法隆寺であると伝えている” と書かれている。

しかし、班鳩寺については、『日本書紀』巻22推古14年(606年)には「播磨国水田百町施于皇太子。因以納于斑鳩寺」(播磨国の水田を班鳩寺に施入した)とあるだけ(以下参考の※1巻22参照)で、法隆寺の創建については一切記載はなく、巻27、天智天皇9(670)年4月30日(壬申)の条には、「夏四月癸卯朔壬申。夜半之後。災法隆寺。一屋無余。大雨雷震。」(670年4月30日に法隆寺は落雷による 火災により一堂も余すところなく焼失した。以下参考の※1参照)と法隆寺に関する最初の具体的な記載はあるが、この大災害に関しても、何故か、その後の再建のことについても何も記述されていない。それに、創建について書いてある“法隆寺略縁起”にも、火災で全焼したことやこれを再建したことについては全くふれていないのはどうしたことだろう・・・?

農耕を生産の主体に置き、天意を巫覡(ふげき)によって伺いながら社会秩序を守ってゆく半ば宗教的な統一は、邪馬台国の卑弥呼の女王の出現に見られるように3世紀の中頃には倭の国にももたらされていた。そんな日本の神々の祭りの中にも銅鏡(卑弥呼が魏からもらった銅鏡などに描かれた文様は、神と獣であることから神獣鏡と呼ばれているが、これは中国の神仙思想を取り入れたものだといわれている)が舶来する頃には、道教的なものが取り入れられ、5世紀前半には、倭国は東西・海北に征服平定を終えてついに政治的統一を遂げていて、その時期には、国家を支える思想として儒教も伝わっていたが、やがて、6世紀に入って、一層大きな宗教思想として仏教が受け入れられた。この仏教なるものは、少なくとも5世紀の段階で当時の一部の日本人には知られていたことは、銅鏡のなかに神仙に代わって仏像(三角縁仏獣鏡)が描かれた例が発見されており、5世紀から6世紀の初めにかけて仏教の私的な受容を伝える伝承や説話は、幾つかあるようだが、特に、司馬 達等(しばだっと)が、日本に仏教が公に伝わる(仏教公伝)以前から仏教を信仰していたとされている。

仏教公伝としては、“欽明天皇7年戊午(538年)百済の聖明王がはじめて釈迦仏銅像一体と経論若干を奉献したことが早くから知られ、『上宮聖徳法王定説』(以下参考の※3:古代史獺祭/列島編の中にあり。参照)では「志癸島(しきしま)天皇(欽明)の御代、戊午年十月」。『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』(以下参考の※3:古代史獺祭/列島編の中にあり。参照)では、「志帰嶋宮(しきしまのみや)治天下天国案春岐広庭天皇(あめのくにおしひらきひろにわ。欽明)御世七歳戊戌牛十二月」のこととして伝えている。この2つの史料は、伝来の月に相違はあるものの年次は一致しているが、正史である『日本書記』は、欽明天皇十三年壬申(552年)冬十月の条で同じ事実を伝え、あわせて礼仏の可否を群臣に諮問したことを記している。同じ内容の伝来事実が異なる次元の伝承をもつに至ったのは、決して偶然のことではなく、『日本書記』の552年説は、2つの内容がまとめられている。1つは伝来であり、もう1つは礼仏の諮問である。どうして、このような処置になったかはたまたまこの年が、『周異書』による釈迦の入滅年代から起算して1501年目に当る仏教は三時説(末法思想。仏教の行なわれ方を3つに分けたもの)にいう正法、次の1000年が像法で、1501年目に末法第一年になると考えられた。そこで、たまたまこの時期に東流してきた仏教の公伝年次を末法第一年に符号させるために、伝来と諮問を同時に記したものと考えられている。したがって、『法王定説』などにあるように仏教は538年に伝来し、『日本書記』のいう552年は現実的には礼仏の可否を諮問したものと解釈したい“・・・と週間朝日百科『日本の歴史』(46・仏教受容と渡来文化)にはある。

弥生時代から古墳時代に移行する過程で、漸く王権らしきものが成立しようとしてきたが、国家としての体制が確立するまでにはさらに数世紀の期間を必要とした。そこには、すでに先住している土着部族と地方で根を張り強大化した部族、さらには朝鮮半島などから渡来してきた先発部族との間に様々な確執と抗争の歴史が展開され、次第に国家としての相を見せはじめて行くことになる。

5世紀後半から6世紀にかけての日本は、国家意識の芽生えとともに王権争奪の動きが活発化していった時期であり、『記紀』に登場する豪族らの出自から観ると、弥生時代から畿内に根を張り、近隣諸部族を統合し成長していった豪族に、孝元天皇を始祖とし竹内宿禰を共通の祖とする葛城氏・平群氏・紀氏・蘇我氏・巨勢氏があり、渡来豪族でありながら、早くから畿内に渡来し、在地豪族と多少の抗争をもちながらも領地を拡大し、権力抗争を繰り返し成長していったという独自の天孫族に出自を求める物部氏(僥速日命)・大伴氏(天忍日命)・中臣氏(天児屋根命)など八氏が畿内において連合した地域国家を形成していた。

そのような、渾沌とした時代のなかで物部と蘇我の二極が対立を始めるが、安閑天皇の御世から大連であった物部尾輿に対して、蘇我稲目は、欽明天皇の時に、はじめて大臣となり、娘の堅塩媛と小姉君の2人を欽明天皇の妃として、外戚の地位を得て以降、急速に繁栄の基礎を築き上げていた。

552年の礼仏可否の諮問では、欽明天皇が理解を示したのに対して、稲目は「西蕃諸国々はみなこれを礼拝しており、日本だけがこれに背くことができましょうか」と積極的に賛同をしたのに対して、排仏派の物部尾輿・中臣釜子(?)らは、「方(まさ)に今改めて蕃神を拝せば、恐らく国神の怒りを致さむ」として反対し、結局は曽我氏による一種の思考的な信仰に委ねられ、蘇我稲目が、小墾田の邸宅内に百済伝来の仏像を安置して礼拝することになった(以下参考の※4参照)が、当時疫病が流行し、尾輿は「国神の怒りである」と主張し、寺を焼いて、仏像を難波の堀江に投じてしまった。このことをきっかけに蘇我氏と物部氏の亀裂が深まり、神仏論争の対立から抗争に発展。その決着は馬子による物部氏の討滅と、聖徳太子こと厩戸皇子の出現を待つこととなった。

用命天皇即位前後の政界は、皇位継承を巡って尾輿の子物部守屋の推す穴穂部皇子(欽明の皇子、母は小姉君)をはじめ、諸皇子の扮装があった。稲目のあとを継いで大臣となった蘇我馬子は、敏達天皇の死後、蘇我氏の血を引かない敏達の第一皇子、押坂彦人大兄の即位をはばみ、馬子の姉・堅塩媛所生の大兄皇子(用明天皇=厩戸皇子の父) の 即位に成功した。この時、厩戸皇子は13歳であった。厩戸皇子は、橘豊日皇子(後の用命天皇)と穴穂部間人皇女との間に生まれたが、穴穂部間人皇女の母は同じく稲目の娘小姉君であり、厩戸皇子は蘇我氏と強い血縁関係にあった。

病身であったという用命天皇が、在位わずか2年で病没すると、皇位継承争いに守屋の介在もあって、ついに軍事的対立が起り、馬子による守屋の討滅へと発展した。そして、馬子は自分の甥の泊瀬部皇子(崇峻天皇。堅塩媛の妹小姉君と欽明天皇の間に出来た皇子。厩戸皇子の叔父にあたる)を即位させている。この間に新しい堂塔を兼備した伽藍法興寺(飛鳥寺)の造営が進められた。この争いで守屋が馬子に討たれて以降物部氏は没落してしまう。したがって、この飛鳥寺は、曽我氏による宿敵・物部氏討滅の記念碑ともいうべきものでもあり、仏教が思想的に定着した原点でもあった。

蘇我馬子の法興寺と並び、日本における本格的な仏教寺院として最古のものが四天王寺であるが、その創建について『日本書紀』は、“蘇我氏と物部氏の間に発生した武力闘争のおり、聖徳太子こと厩戸皇子は蘇我氏の軍の後方にいたが、この戦況を見て、白膠木(ぬるで)という木を伐って、四天王の形を作り、「もしこの戦に勝利したなら、必ずや四天王を安置する寺塔(てら)を建てる」という誓願をし、その甲斐あって、味方の矢が敵の物部守屋に命中。戦いは蘇我氏の勝利に終わったことから、その6年後、推古天皇元年(593年)、厩戸皇子は摂津難波の荒陵(あらはか)で造営に取り掛かかった。又、その寺の基盤を支えるためには、物部氏から没収したと土地が用いられた”という(『日本書紀』巻第21の崇峻天皇即位前紀、用明天皇2年(587年)の条に【平乱之後、於摂津国、造四天王寺。分大連奴半与宅、為大寺奴田荘。】とある。以下参考※1。又、※5を参照)。(ぬひ)とは、律令制における、良民(自由民)に対する(自由のない民)の中の位置づけの一つであり、奴隷階級に相当する。奴は、男性の奴隷。婢は女性の奴隷を意味するものであり、仏教の信仰に厚いといわれる聖徳太子が、奴隷を使って四天王寺を建てているのである。

蘇我馬子は、守屋の後押しをする穴穂部皇子や守屋を殺害して、崇峻天皇を即位させたが、即位したあとでも政治の実権は常に馬子が握っており、次第に両者に確執が生じ、馬子は崇峻天皇をも暗殺してしまっている。この異常事態に、馬子は堅塩媛所生の炊屋媛(推古天皇) を皇位につけているが、この背景には、馬子による崇峻暗殺後の皇室と蘇我氏との対立を緩和するため、先帝(敏達)の皇后であり、蘇我氏の所出である推古が擁立されたのであろう。推古はわが国最初の女帝とされているが、いずれにしても、女帝を含めて曽我氏の4人の異腹兄弟が相次いで即位すること自体異常と言える。これ以降、推古天皇のもと、摂政となった厩戸皇子と馬子の共同執政という政治形態を創出したが、厩戸皇子は、馬子の子の刀自古郎女を妃としていたので、馬子の娘婿と言うことにもなる。

推古天皇、摂政厩戸皇子がいるとはいえ、実際の政治は馬子が行っていたであろうことは推測できるが、晩年になって次第に曽我氏と対立を深めたのであろう厩戸皇子は、推古天皇9年(601年)に斑鳩宮を造営し、「十七条の憲法」が制定された翌・推古天皇13年(605年)には、飛鳥の政界から退いて、飛鳥から遠く離れた斑鳩宮に移り、王妃、側室、子供らと住み、仏教の経典を研究し、仏教思想を深めることにのみ力をそそぐようになったようだ。

法隆寺が落雷により全焼(Ⅱ)へ続く

参考は、法隆寺が落雷により全焼(Ⅲ)の中にあります。