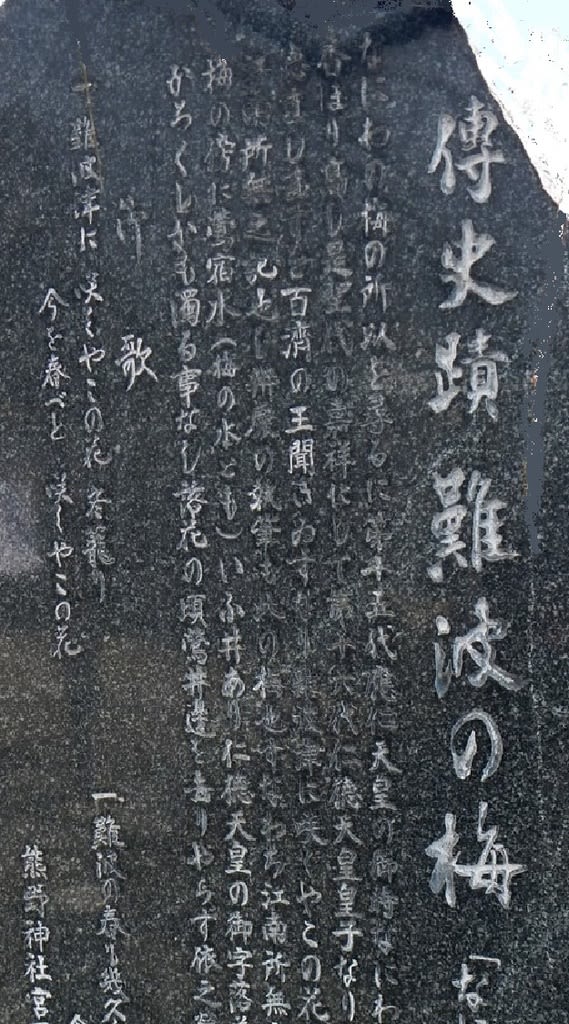

熊野神社の創立年月日は不詳なれども、第15代応神天皇第16代仁徳天皇の御代に度々行幸あらせられて御歌を詠まれたる梅林当祝津宮跡社。天平年中に熊野大権現と称し、後に熊野神社と称す。

2 碑文

なにわの梅の所以を尋るに、第15代応神天皇の御時、なにわ津にこの花咲き四方に香ほり高し。

是聖代の嘉祥にして第16代仁徳天皇皇子なりし御時、自然とこの花瑞徳ましますと百済の王聞き為すなり。難波津に咲くやこの花のことは是也。此の花江南所無之記也し辨慶の執筆も此の梅也。すなわち江南所無之は、梅の名をいふ。梅の傍に鶯宿水(梅の水とも)いふ井あり。仁徳天皇の御字、落花に浄んで薫じて味ひかろく、しかも濁る事なし。落花の頃、鶯井邊を去りやらず。依之鶯宿水の水の名あり。

御歌 難波津に 咲くやこの花 冬籠り 今を春べと 咲くやこの花

3 碑文にある古今和歌集 仮名序文 の該当箇所の文面は以下の通り。

難波津の歌は,帝の御始(おほんはじ)め也。大鷦鷯帝(おほささぎのみかど)の,難波津にて皇子と聞えける時,東宮(みこのみや)を互ひに讓りて,位に即き貯(たま)はで,三年になりにければ,王仁(わに)と言ふ人の訝思(いぶかりおも)ひて,詠みて奉りける歌也,此花は梅花(むめのはな)を言ふなるべし。

4 以上をまとめると

古今集仮名序文の歌は仁徳天皇が皇位に着く前の皇太子のときに王仁が贈ったもので、花が咲きました。あなたも皇位に就いてはいかがかと促した歌である。紀貫之はこの花は梅の花であると古今集の序文に書いている。

熊野神社の石碑では、この御歌にうたわれた花は江南所無であるとあるので、江南所無という梅は仁徳天皇のころから難波津に存在したことになる。

石碑には傳史とあるので、伝記として伝えられたということで、記録が残っているのか、単なる言い伝えかは不明であるが。

偕楽園の江南所無の花

偕楽園の江南所無の花また、仁徳天皇は兄が皇位継承をするべきと、兄は弟が継ぐべきと互いに譲り合って、兄が先に死亡して弟が継承したことに大層感銘したのが水戸光圀公でした。

光圀公は兄を差し置いて藩主になってしまったので、仁徳天皇にならい兄を思い兄を敬い大切にされたということです。

光圀公が誕生した家老の家にも梅の木があったこともあり、学問に励むと梅が咲くという中国の故事もあって、光圀公は梅の木をことのほか特別な木と思われ、難波から取り寄せたりしました。

弘道館の梅樹

弘道館の梅樹 光圀公の隠居所西山荘

光圀公の隠居所西山荘 偕楽園内大日本史完成の地

偕楽園内大日本史完成の地 常磐神社の浪華の梅の歌碑

常磐神社の浪華の梅の歌碑 常磐神社の浪華の梅

常磐神社の浪華の梅1 浪華の梅は薄いピンクで全く同じではないが烈公梅とよく似ていること。

2 難波の梅は一度枯れ代替の梅の木を植えたので、全く同じものではく、元の浪華の梅によく似た木が植えられた可能性がある。

3 常磐神社参道には烈公梅の古木が2本あって、創建当時からあったものと思われる。少なくとも昭和初期には今のと似た古木があったこと。

戦災前の常磐神社

戦災前の常磐神社 常磐神社参道の烈公梅

常磐神社参道の烈公梅5 昭和8年に弘道館裏手(幕末に一時移転された三の丸彰考館の近くと思われる)にあった梅の木が水戸の六名木に選ばれ烈公梅と命名されたことは、この梅の木が重要な梅の木であるとがこの時認識されていたこと。

7 以上のことから、水戸城内(二の丸彰考館)から常盤神社へ移植された浪華の梅と弘道館裏手(三の丸彰考館)にあった烈公梅が同じ花を咲かせる梅の木であったということが十分考えられるわけです。

花追い橋から好文亭

花追い橋から好文亭 和実梅の石碑

和実梅の石碑この白梅は前の管理者伊藤さんに聞いたことがあります。もとの木が枯れたので植えたが、今の梅の木は和実梅ではないとのことです。

和実梅については顎髭仙人さんのブログに以下記載されています。

「斉昭公が植物係の長尾左太夫に宛てた書状では、駿府から取り寄せた珍しい梅であったことがわかりますが、国内で現在見つかってはいません。白色遅咲き、実の核は極めて脆弱にして容易に噛み砕き易しという記録が残っているそうです。」

雑草はこの和実梅は、もしかして、水戸に来たという実割梅のことかと考えてしまいます。

実割梅については久能山東照宮唐門下に八房梅とともに梅樹が植えられています。

八房梅・八重の紅梅と実割梅・一重の白梅

また、実割梅は石碑に次のように説明されています。

實割梅の記

駿河の城の御庭に梅樹あり 咲出る花の色香のみならず

むすべる實も世にたぐひなく 核のおのつから恵みわるゝより

其名をも實割梅といえり 古は昔東照御神の御手つから

移植給ひしといふめる 明治の御事ありしより 咲出る色香は

むかしにかはらずいとめでたけれど 後々は其故よし傳ふる人の

まれになり行かむを 国人久能の宮祠竹齋出島の翁 深くなげき

遠くおもひ 御社の御前に移うえしぞ 花志るあらば

いかにうれしとおもふらめ はた御神も 其まめしき心ばえを

愛玉ふらし こゝに詣づる人よ 此花を見 この色をも香をも

袖にとめつ 古をしのび今をおもひて奉る ぬさとなしなば

心の塵もすがすがしふなりて 神の御めぐみもいやちこならむと

思ふになむ

明治九年 勝 安芳謹記す 表額 山岡高歩拝書

実割梅は徳川家康公が駿府城で、自ら育てていたものでした。文中には由来を伝えていく人が少なくなる事を危惧して、とあります。江戸時代、駿府城ではこの実割梅から梅干を漬け、東照宮に納める仕来りだったそうです。しかし、奉納は明治維新後に行われなくなってしまい、当時の第一祠官(現在の宮司職)であった出島竹齋は梅樹そのものの存続を憂慮し、徳川慶喜公と協議の上、駿府城から東照宮への植え替えを敢行しました。勝海舟は出島竹齋翁の忠節に感銘を受け、山岡鉄舟と共同で石碑を立てたと伝わっています。

庭の小菊

庭の小菊 庭の小菊

庭の小菊 イースターモーン

イースターモーン 小菊

小菊 小菊

小菊 カラスウリの殻

カラスウリの殻 ノジギク

ノジギク ノジギク

ノジギク ハツユキカズラ

ハツユキカズラ ヒガンバナの葉と木の芽

ヒガンバナの葉と木の芽 花が終わったチェリーセージ

花が終わったチェリーセージ マンリョウ

マンリョウ オモト

オモト ノシラン

ノシラン ノシラン

ノシラン シマカンギク

シマカンギク 枯れたイソギク

枯れたイソギク イソギク

イソギク 初雁

初雁 初雁

初雁 初雁

初雁

もみじ谷

もみじ谷 もみじ谷

もみじ谷 もみじ谷

もみじ谷 ノシラン

ノシラン これは昨年枝を曲げたときです

これは昨年枝を曲げたときです 更に曲げて見やすくしたのですが・・

更に曲げて見やすくしたのですが・・ 2024年4月芽吹き

2024年4月芽吹き 7月になり昨年とほぼ同じ高さに

7月になり昨年とほぼ同じ高さに 2024年9月今年は咲かない?

2024年9月今年は咲かない? 2024年9月16日

2024年9月16日 今年ももいっぱい花が

今年ももいっぱい花が

ハスの生育状況外観

ハスの生育状況外観 樽のハス

樽のハス 樽のハス

樽のハス 鉢のハス

鉢のハス 鉢のハス

鉢のハス 樽のハスの新葉

樽のハスの新葉 樽のハスの新葉

樽のハスの新葉 ハスの浮き葉の数

ハスの浮き葉の数 鉢が漏水

鉢が漏水 ハスの地下茎の掘り起こし

ハスの地下茎の掘り起こし ポリ袋ごと取り出す

ポリ袋ごと取り出す 袋を突き破った地下茎の先端

袋を突き破った地下茎の先端

袋を破って地下茎の土を洗い流しました。

袋を破って地下茎の土を洗い流しました。

地下茎の主軸を中心に生育状況を確認しました。

地下茎の主軸を中心に生育状況を確認しました。