2019/10/09(水曜日) 晴れ

ベローズを使った気圧計を作ってみようと工作を始めたがうまくいかない。

ベローズは電子部品を取り扱う店で売っていた「超アナログお天気センサーキット」を

分解してそれを使った。

「ふーん、ベローズってこんなものなのかぁ・・・」

こんなものが大気圧の変動を感知して縮んだり膨らんだりするんだろうか?

何とか確認してみたい。

一応、電子回路と組み合わせてベローズの変形(縮んだり膨らんだり)を確認してみたが

ただ空気中に置いただけでは全然判別できない。

そりゃぁそうだ。

市販の気圧計(BARIGO)を見ていても気圧の変化は長時間観察してやっと変化したのが

わかるくらいだから、短時間の観察では変化がわかるはずがない。

そこでベローズとそのわずかの変形を拡大するリンクメカを「気密箱」に納めて、気密箱に

空気を吹込んで「高気圧」にしたり、空気を吸い出して「低気圧」したりしてベローズが

変形するかを確認してみた。

「おーっ、ベローズは変形している!」

リンク機構に取り付けた表示器(目盛盤と指針)でその動きが確認できた。

こりゃーおもしろい・・・ これで気圧計を作ればいいじゃん! と、本筋を離れて

工作を続けた。

しかし、これは失敗した。

指針が気圧の変化に素直に追従した動作をしてくれないのだ。

低気圧から高気圧に向かう時の指針の動きと、高気圧から低気圧に向かう時の動きが一致しない。

(大きなヒステリシスが発生してしまう)

きっと、メカの剛性が低いのとリンク機構の摩擦や重量が大きくてスムーズに動かないのだろう。

バネの強度やリンクの角度など調整を繰り返したが結局は無駄な努力だった。

あぁーあ・・・ こりゃ失敗だ・・・・

( 以上前置き 相変わらず前置きが長いねっ )

本当は「ベローズ」が大気圧の変動で変形することを確認するのが目的だったんだよね。

それが確認できたんだから本来の「電気的な出力を得る気圧計」の工作に戻ろう。

電気的な出力を得るものなら検出器(センサー)は軽量にできるだろう。

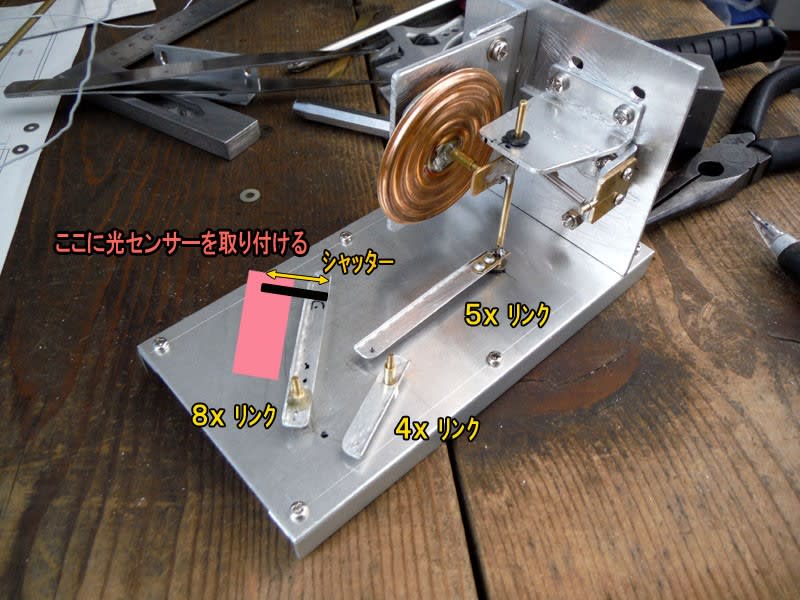

それに事前の実験では光センサーのシャッター(絞り)の動きはごくわずかで大丈夫だから

リンク機構の倍率も低くて大丈夫だろう。

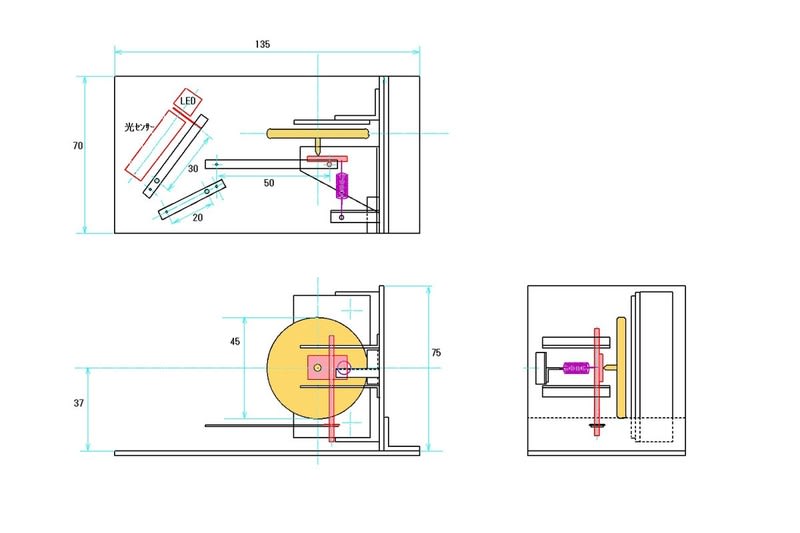

前回の工作を見直して設計図を書いてみた。

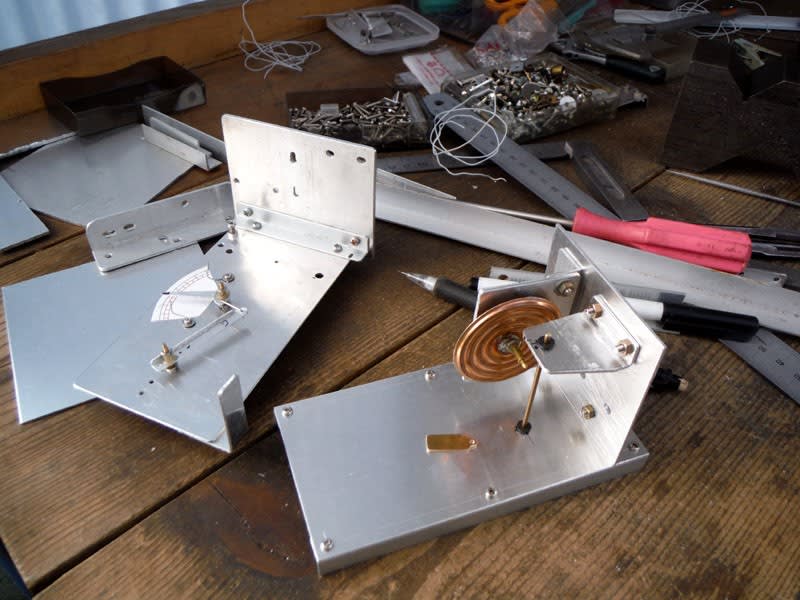

いざ工作を始めてみると設計図通りには組み立てられなかった。

設計図を書く時には気が付かなかったことがいろいろ出てきてそのとおりには絶対組み立てられない。

なるほど・・・ 試作はこんなものなんだなぁ・・・・

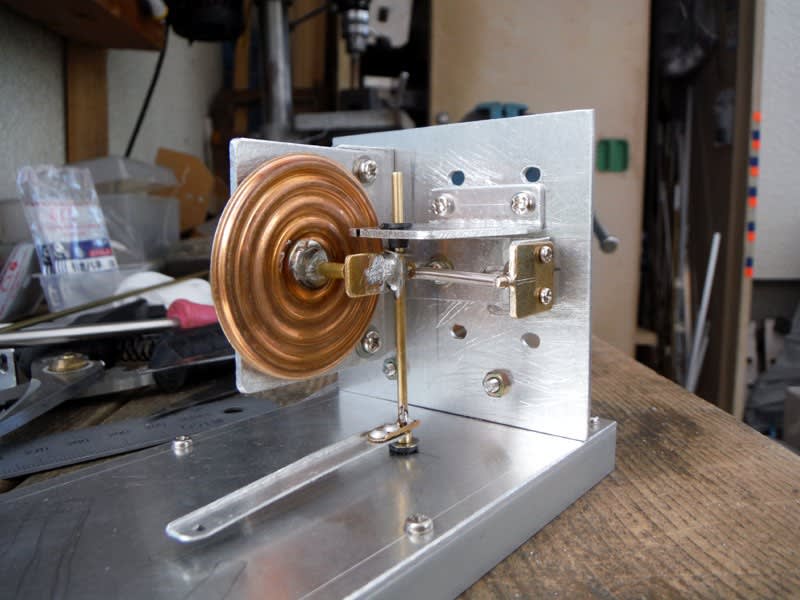

何とか組み立てたベローズ部分。

リンク倍率が低いのでこんどのメカは動きがスムーズだ。

リンク機構の倍率は全体で160倍ぐらいだ。(前回は2000倍なんて言うときもあった。)

さぁ、次は光線センサーの取り付けだ。 ガンバローっと・・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます