2011/6/13 (月曜日) うす曇り

朝には雨も止んで薄日も差す天気になった。

高倍率ズームデジカメPanasonic DMC-FZ100とテレコンを持って

家の近くの遊水地へ出かけた。

遊水地の葦原では何羽かのオオヨシキリが大きな声で鳴き合っていた。

オオヨシキリは広い遊水地の真ん中の方にいてちょっと距離があるが、

いつも同じ場所で囀るのでいろいろテストするのは都合がいい。

(画像をクリックすると更に大きな画像になります。)

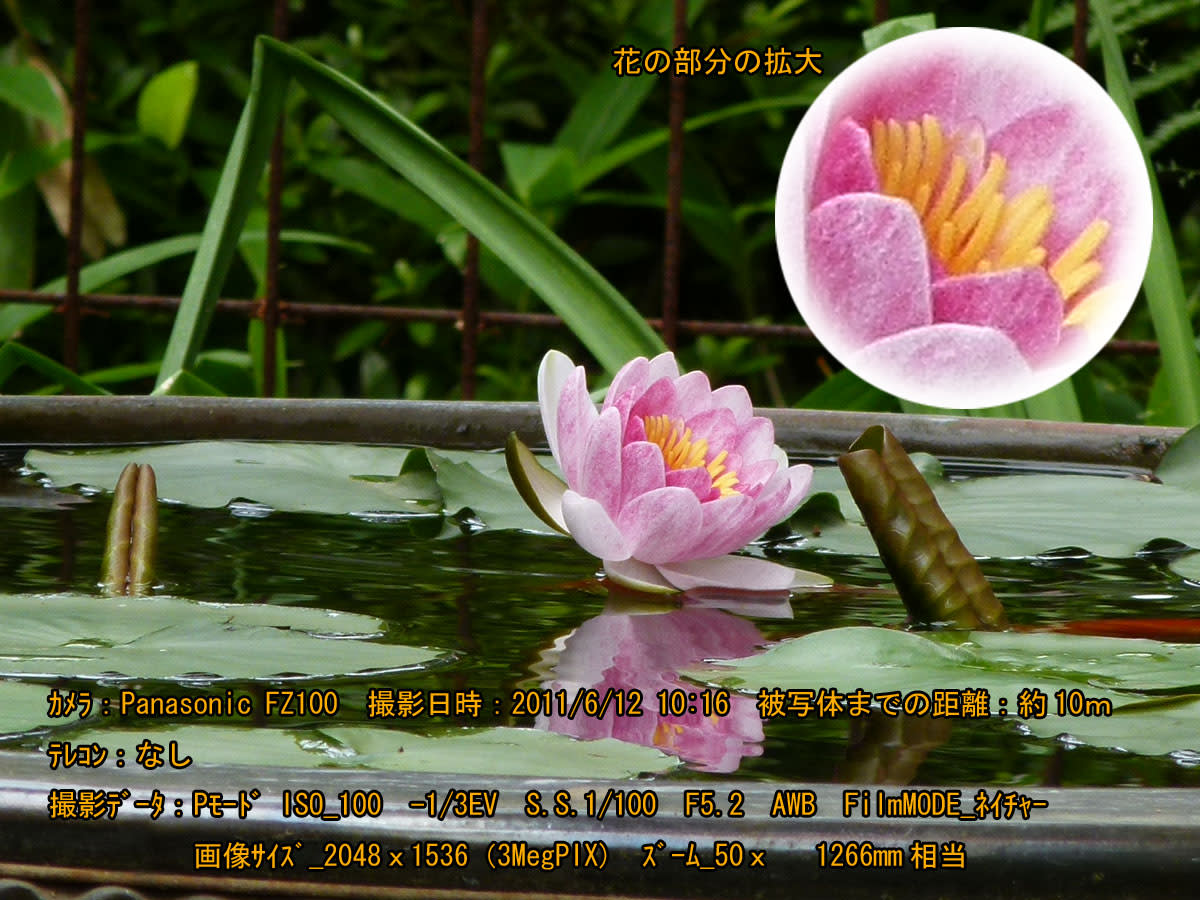

↓ テレコン無し。 最高精細画像(14Mpix)をズーム24倍(600mm相当)で撮影した画像。

画面左の暗い筋は遊水地を囲むフェンスの一部が写りこんでしまったもの。

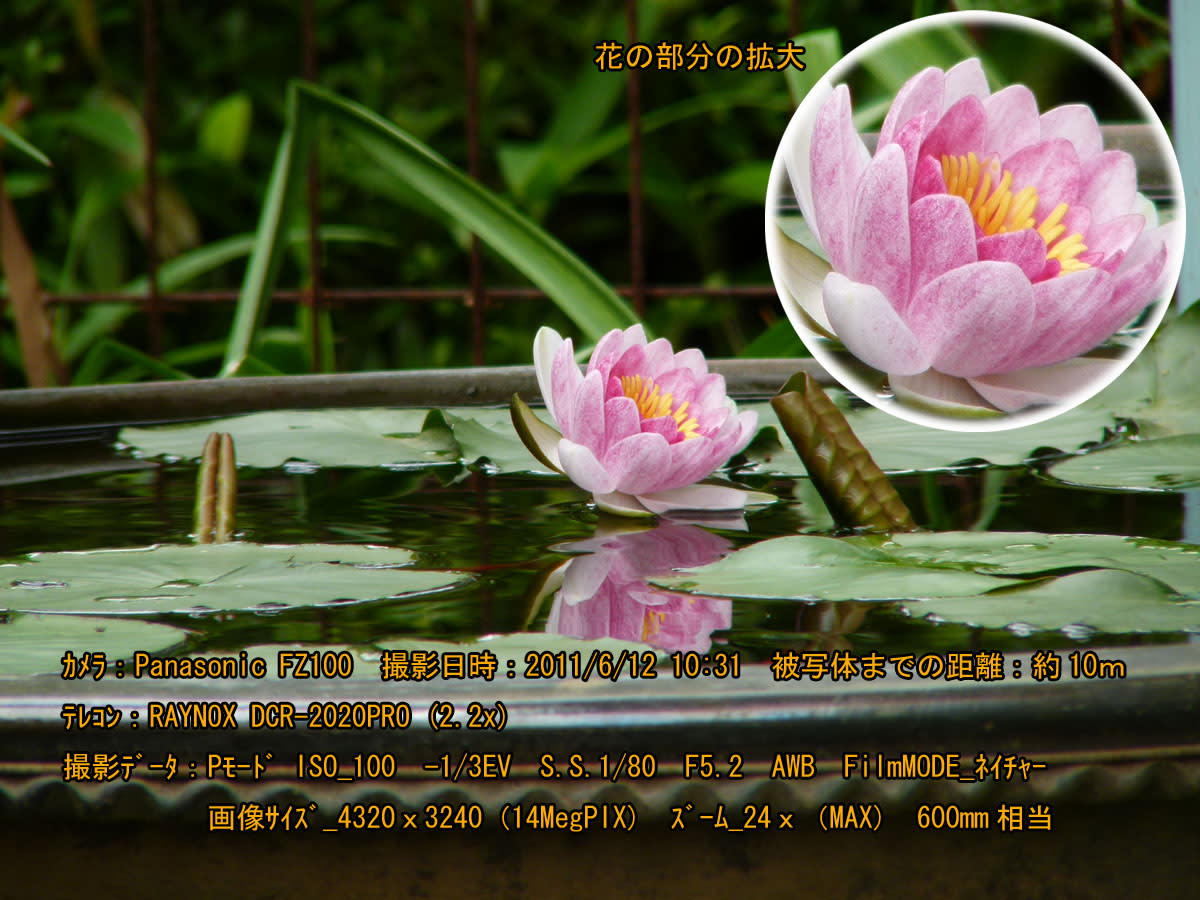

↓ テレコン(RAYNOX DCR-2020PRO 2.2x)を取り付けてズーム32倍で撮影した画像。

32倍ズームはEX光学ズームという機能でカメラ内での撮像素子のトリミングで実現しているとのことだ。

そして説明書によると画像の劣化はないという。

そこでカメラ内部のトリミングと最高精細の画像(14Mpix)をPCでトリミングしたものとを比較して

見ることにした。

↓ 1枚目の画像(14Mpix)をトリミングして拡大した画像。 ちょっとトリミングしすぎて

大きな画像になってしまったが、2枚目の画像と比べてみてください。

目の写り具合など、2枚目の画像の方がすっきりしているように思える。

テレコンを着けてカメラでトリミングの方がきれいに撮れるような気がする。

以前から「テレコンを着けて大きく撮るより、テレコン無しで撮ってトリミングで大きくする」

ことにこだわっていたが、ちょっと考え直さなくてはならないかもしれない。

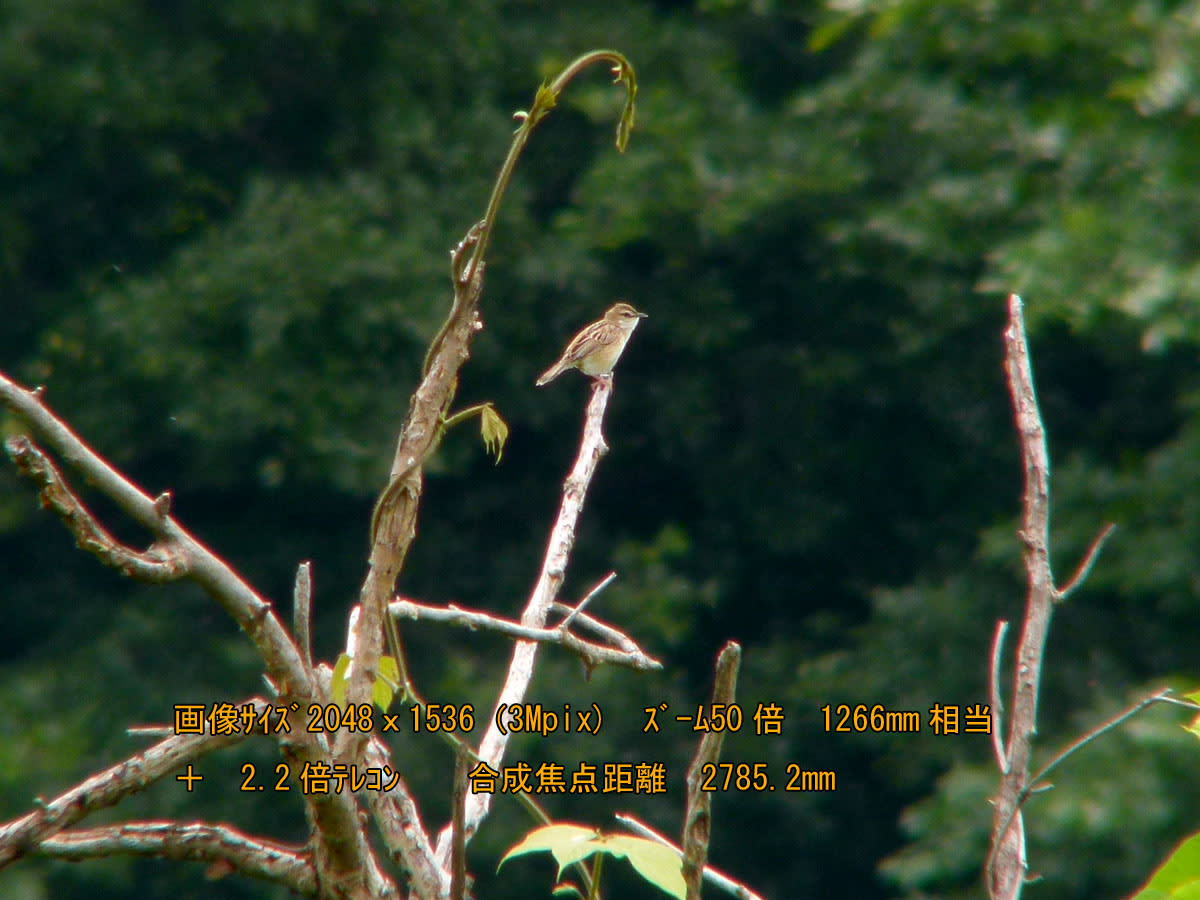

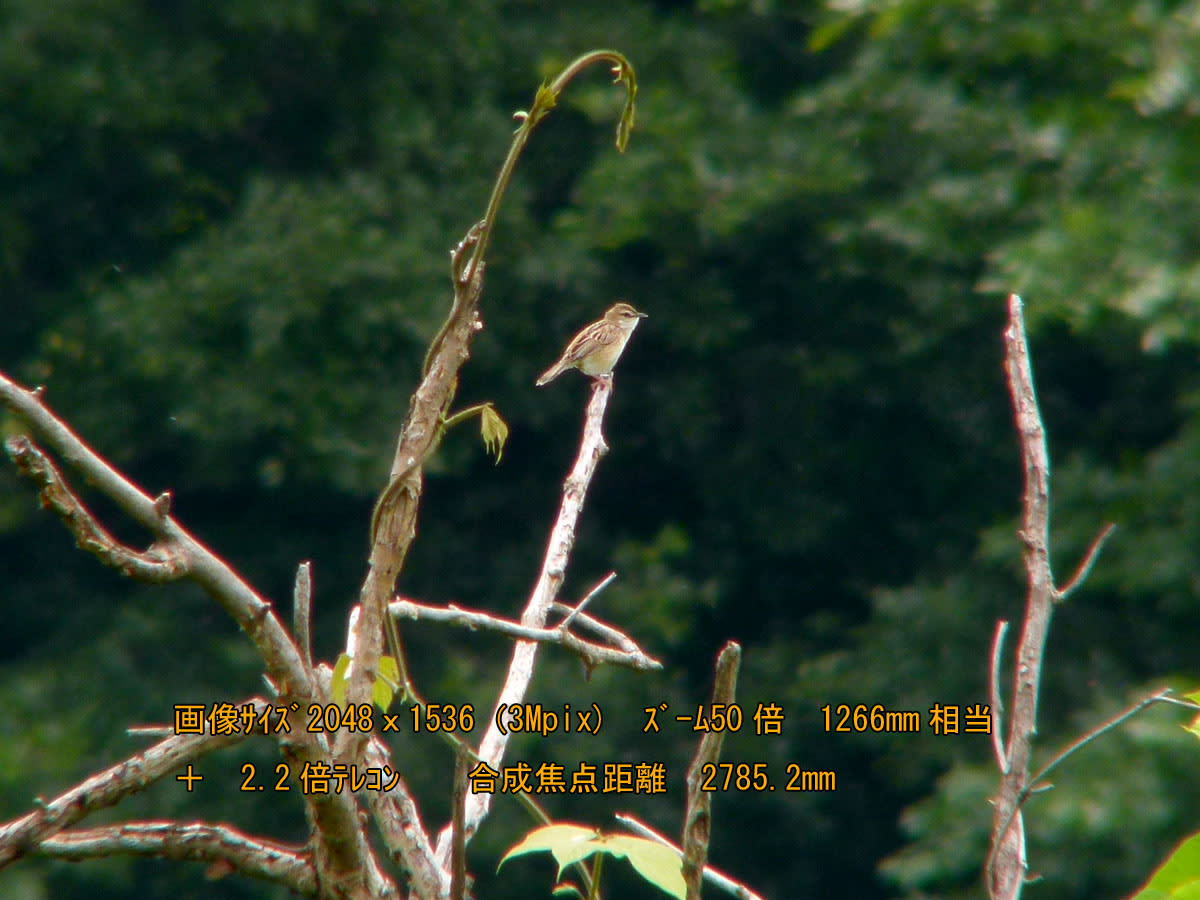

帰りに河原に寄ってセッカを撮ってみた。

川の向こう岸の桑の木に止まって囀っていた。

距離は50m以上離れていて、セッカはチョコンとしか見えない。

↓ 2.2倍テレコン装着。 カメラのズームを50倍(3Mpixの画像)にして撮った。

思ったよりすっきり撮れている。 合成焦点距離2785mmはデジスコ並みだ。

↓ 上の画像をリサンプリングサイズ(1200x900)でトリミングした画像。

セッカの目などもわかり、案外鮮明な画像が得られたので嬉しくなった。

画像は全て三脚・リモコン(レリーズ)使用。

オートフォーカスで撮影した。

実習生としては今回のテストでテレコンもまんざらではないと実感した。

朝には雨も止んで薄日も差す天気になった。

高倍率ズームデジカメPanasonic DMC-FZ100とテレコンを持って

家の近くの遊水地へ出かけた。

遊水地の葦原では何羽かのオオヨシキリが大きな声で鳴き合っていた。

オオヨシキリは広い遊水地の真ん中の方にいてちょっと距離があるが、

いつも同じ場所で囀るのでいろいろテストするのは都合がいい。

(画像をクリックすると更に大きな画像になります。)

↓ テレコン無し。 最高精細画像(14Mpix)をズーム24倍(600mm相当)で撮影した画像。

画面左の暗い筋は遊水地を囲むフェンスの一部が写りこんでしまったもの。

↓ テレコン(RAYNOX DCR-2020PRO 2.2x)を取り付けてズーム32倍で撮影した画像。

32倍ズームはEX光学ズームという機能でカメラ内での撮像素子のトリミングで実現しているとのことだ。

そして説明書によると画像の劣化はないという。

そこでカメラ内部のトリミングと最高精細の画像(14Mpix)をPCでトリミングしたものとを比較して

見ることにした。

↓ 1枚目の画像(14Mpix)をトリミングして拡大した画像。 ちょっとトリミングしすぎて

大きな画像になってしまったが、2枚目の画像と比べてみてください。

目の写り具合など、2枚目の画像の方がすっきりしているように思える。

テレコンを着けてカメラでトリミングの方がきれいに撮れるような気がする。

以前から「テレコンを着けて大きく撮るより、テレコン無しで撮ってトリミングで大きくする」

ことにこだわっていたが、ちょっと考え直さなくてはならないかもしれない。

帰りに河原に寄ってセッカを撮ってみた。

川の向こう岸の桑の木に止まって囀っていた。

距離は50m以上離れていて、セッカはチョコンとしか見えない。

↓ 2.2倍テレコン装着。 カメラのズームを50倍(3Mpixの画像)にして撮った。

思ったよりすっきり撮れている。 合成焦点距離2785mmはデジスコ並みだ。

↓ 上の画像をリサンプリングサイズ(1200x900)でトリミングした画像。

セッカの目などもわかり、案外鮮明な画像が得られたので嬉しくなった。

画像は全て三脚・リモコン(レリーズ)使用。

オートフォーカスで撮影した。

実習生としては今回のテストでテレコンもまんざらではないと実感した。