ドナルド・キーンさんの著作「オペラへようこそ!」を読み終えたところ、オペラに対する情熱にすっかり感化されてしまい、何だか始めからオペラファンだったような錯覚を覚えてしまった(笑)。

それほど本書にはオペラに対する熱情がほとばしっている。何事につけ人の胸を打つのは最後は「情熱」ということを改めて思い知らされたましたぞ。

それではまず、キーンさんの大好きなオペラ「ベスト10」を挙げてみよう。

1位 ドン・カルロス(ヴェルディ) 2位 トラヴィアータ(椿姫:ヴェルディ) 3位 神々の黄昏(ワーグナー) 4位 カルメン(ビゼー) 5位 フィガロの結婚(モーツァルト) 6位 セビーリャの理髪師(ロッシーニ) 7位 マリーア・ストゥアルダ(ドニゼッティ) 8位 湖上の美人(ロッシーニ) 9位 エヴゲーニイ・オネーギン(チャイコフスキー) 10位 連隊の娘(ドニゼッティ)

偏ることなく、とても幅の広いオペラファンであることが伺えるが、惜しいことに自他ともに認めるオペラの最高峰「魔笛」(モーツァルト)が入っていない!

5位の「フィガロの結婚」(モーツァルト)もいいけど、それよりは上だと思うけどなあ(笑)。

このことで、キーンさんのオペラへの嗜好性が垣間見えた気がした。

おそらく魔笛を外された理由は「ドラマ性」が物足りないといったことだろう。

周知のとおり「魔笛」は荒唐無稽の「おとぎ話」の世界だからストーリー性は皆無といっていいくらいだが、その反面、音楽の美しさといったらもうこの世のものとは思えないほどだ。

その辺りに自分のようにクラシック部門から分け入ったオペラ・ファンと、キーンさんのようにオペラ・オンリーの生粋のファンとの本質的な違いがあぶり出されてくるような気がした。

ところで上記のベスト10には指揮者が特定されていないのが残念。あえて無視されたのかもしれない。

そのかわり、「思い出の歌手たち」の一項がわざわざ設けてあった。

✰ キルステン・フラグスタート(キーンさん一押しのソプラノ歌手)

✰ エリザベート・シュワルツコップ(類い稀な美人かつ際立った声の個性)

✰ ビルギット・ニルソン(ついにフラグスタートの後継者が登場)

✰ マリア・カラス(スーパースターが持つ独特の雰囲気を発散)

✰ プラシド・ドミンゴ(パバロッティを上回る魅力的な声を持つテノール)

ほかにもいろんな歌手が登場するがこのくらいに留めておこう。

さて、キーンさん一押しのソプラノ「フラグスタート」だが、幸いなことに手元にフルトヴェングラー指揮の「トリスタンとイゾルデ」(ワーグナー)のCDがある。

これまで「フラグスタート」をそこまで意識して聴いたことがないが、稀代のオペラファンが絶賛するのだからいやが上でも興趣が募る。

まず、ネットでの履歴を紹介しておこう。

「1895年7月12日、ノルウェーのハーマル生まれのソプラノ歌手。1962年12月7日、オスロにて没。父は指揮者、母はピアニストという恵まれた音楽環境の中で育ち、オスロのヤコブセン夫人の下で声楽を学ぶ。

1913年、同地の歌劇場でデビューしたが、30年代に入ってバイロイトに招かれ、ジークリンデ役で大成功を収める。その後も、ブリュンヒルデやイゾルデなどの歌唱で高く評価され、ワーグナー歌手としての名声を不動のものにした。

その声量は極めて豊かで、膨大なオーケストラの強音をも圧して響き渡ったにもかかわらず、清澄な美しさを失わず、劇的表現と気品に満ちたもので、ワーグナー・オペラのヒロインとして理想的であった。

また、R.シュトラウスの歌曲の歌唱においても、歴史的名歌手として名を残している。」

以上のとおりだが、気の遠くなるような長い前奏の後でようやくフラグスタートが登場してくれた(笑)。

後継者とされる「ブリギット・ニルソン」と比べると、やや声質が柔らかくて軽やかで高音域への伸びが一段と際立っているような印象を覚えた。さすがキーンさん一押しのソプラノです~。

ちなみに「You Tube」で、「フラグスタート」とググるとズラッと出演したオペラが出てきました!

CDよりも音質が落ちるけど、当時は録音状態が悪いのでこれで十分かもね~。興味を覚えた方はぜひご一聴を・・。

道徳的なクリックを求めます →

昨日(6月2日)のこと、久しぶりに日程がマッチしたのでオーディオ仲間のYさんに来てもらった。

目的は、ただ一つ・・、Yさんが愛してやまない我が家の「AXIOM80」のホーンに取り付けた「ジョーズ」について感想を伺うこと。

なぜ命名を「ジョーズ」としたか・・、ほら、名画「ジョーズ」に出てきたシーンと似てるでしょう、怖いですねえ・・、アハハ~(笑)。

「相変わらず、まったく人のやらない変わったことをされますね~」と呟きながら興味津々で耳を澄まされたYさん、ところが・・、

「とてもいいと思います。何もつけないときに感じた2000ヘルツ当たりの気になった甲高い響きが無くなりました。大いに効果ありです、見かけはイマイチですけどね・・」

そうですか・・、と素直にうれしくなった(笑)。

何しろ、自己流の身勝手な理屈のもとに、効果をあまり期待しないまま1日がかりで取り付けた工作である・・、徒労に終わらなくて良かった。

ただし、試行錯誤のもとの理屈と ためらい に3日ほど要し、作業に1日ということで計4日というところかな~。

そもそもの動機はユニットから飛び出した音がバッフル面に当たって跳ね返る響きをうるさく感じたのでそれを少しでも和らげようという算段だった。

そこで、乱反射させてはどうかとバッフル面に突起物(紙)を張り付けようかという目論見もあったが、まあ「見かけ」としては「ジョーズ」の方がマシかな~という程度だったのが事の成り行きだ。

それからは、次から次に「You Tube」でいろんな曲目を試聴した。

クラシックではマーラー「大地の歌」(クレンペラー指揮)、ブルックナー「交響曲第8番」(チェリビダッケ指揮)、モーツァルト「交響曲第35番ハフナー」(ハイティンク指揮)といった大曲ばかりだったが、見事なもんです・・。

「ホーンの音はどうしてもきつくなりがちですが、このジョーズはデフューザーの役割をしているようですね・・、特許とは大袈裟ですが、このアイデアをしかるところに登録申請されたらいかがでしょう」と、俄然乗り気になったYさん・・。

「ハイ、何しろほとんどお金がかかっていないところがミソです。木製の植木鉢を利用したホーンに厚紙で出来た卵トレイの突起部分をくり抜いて張り付けただけですからね~」と、したり顔のブログ主。

ただしYさんが持参されたジャズのCDは明らかにイマイチで野性味というか活力や荒々しさに欠けていた。

「まるでオックスフォード出身の背広にネクタイを締めた紳士がジャズを演奏しているみたいですね」と、辛口のYさん。

「イギリスのスピーカーにジャズの再生を求めるのは、比丘尼(びくに)に陽物を求めるようなもんでしょう」と、品のない言葉が喉まで出かかったが、危うくストップ・・、言い換えると「それは無いものねだりというものでしょう」と言いたかったわけ~(笑)。

そして、この「ジョーズ」の成功にすっかり味を占めて、とんでもないアイデアが浮かんできましたぞ・・、現在大切に保管している復刻版の「AXIOM80」にも「柳の下の二匹目のどじょう」はいないかな~(笑)。

以下、続く。

道徳的なクリックを求めます →

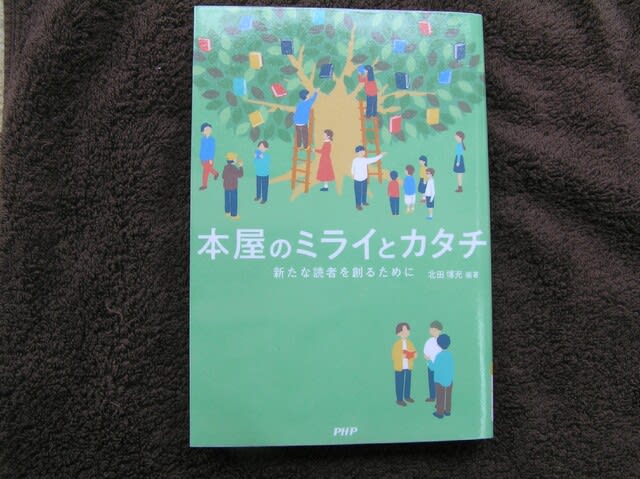

つい先日・・といってもおよそ1か月前のことだが、このブログで「書店の減少に歯止めがかからない」と投稿したことをご記憶だろうか?

「活字文化」の衰退につながるので憂慮すべきことには違いないが、さりとて具体的にその対策があるわけでもなし、手をこまねいて見守るしかないがその解答らしきものを盛り込んだ本にたまたま出会った。

本書の169頁にこういう記述があった。

「一番身近な本屋は親である。子どもの目の前で親がいかにも面白そうに本を読んでいる。何してるの? と興味を持ったその子にいかにもその子が興味を持ちそうな本を手渡す。そのうちに子も本を自ら手に取る習慣がつく。戦略通りか、無意識かはさておき、本に携わる人をみな広義の本屋とすれば、親という本屋によって本好きになった子は多いと思います。」

以上のとおりだが、卑近ながら・・、我が娘も読書狂の類に属しておりあの「カラマーゾフの兄弟」を根気よく読み上げた強者だが、父親の読書習慣あるいは「DNA」がそっくり乗り移ったとしか思えない・・、というのも家内はまったく本を読まないタイプなのでね~(笑)。

これから若いご夫婦は意識して子どもの前で本を読みましょうよ・・、ねッ。

本書には、ほかにも「薬局が本屋と併設した事例」が紹介してあった。

普段本屋に行かない人に薬局に本を置くことで 偶然の出会い を提供するというわけ。これからはこういうスタイルが広がっていくかもしれませんね。

ちなみに夢を広げて、仮に ブログ主が音楽喫茶と本屋を併設した とするならその本屋に対する戦略は・・、

まずは 1 音楽&オーディオ関係の情報コーナー 2 ミステリーコーナー 3 文芸書コーナーの大きく3つにターゲットを絞り込みます。

1については、月刊情報誌及びネットにおける「音楽&オーディオ」ブログの定評のあるものを紹介する。もちろん、このブログなんかは値しないので除外しますよ~(笑)。

2については、過去にミステリー部門で栄えある賞を受賞した本に絞って展示する。

たとえば、日本では「江戸川乱歩賞」、アメリカでは「アメリカ探偵作家クラブ賞」、イギリスでは「ゴールド・ダガー賞」といった具合で、これらに該当するだけで軽く200冊以上にはなるはず・・。

そして、文芸書・・、これも「芥川賞」「直木賞」「本屋大賞」といったところですか~。

ほかにも いい知恵 がありましたらどうかご教示くださいな~。

次に、「ゴールデン スランバー」

人気作家「伊坂幸太郎」さんの作品として世評高い「ゴールデン・スランバー」、ミステリーというよりもサスペンスかな~。

ところが・・、せっかく借りてきたのにまさかの「貸し出し期間」2週間の期限切れを迎えてしまった。

何しろ3か所の図書館から目いっぱい借りてくるし、それに執拗な「オーディオ実験」で毎日多忙を極めるし・・、まあ言い訳にはならないけどね(笑)。

止む無く、昨日(6月1日)最寄りの図書館に返却に行ったところ「表玄関」に「ただいま蔵書の整理期間中で休館します」。

しめた、これで 首の皮が一枚繋がった と小躍りしましたぞ~(笑)。

これ幸いとばかり、急いで自宅に戻って読み始めたところ、さすがに評判作だけあって面白い。現在、半分ほど読み進んだが、どうやら「仙台でパレード中の首相の殺人犯に仕立て上げられてしまい巨大な罠に嵌められた」模様・・。

ここでネットからわかりやすい「読者レヴュー」を失敬~。

「初めの2章で第三者から見た大まかな事件の内容を述べ、次の章から当事者の視点から事件の真相が明らかになっていく物語。600ページを超える超大作で、膨大な伏線がどんどん回収されていく展開で読む手が止まらなかった。濡れ衣を着せられた主人公のハラハラする逃亡劇、友達との友情、周りの人々の興味からくる優しさ、この事件を通して主人公が💮をもらえるようになる成長物語とも取れる。面白かった。」

少なくとも、蔵書の整理期間が終わる3日(月曜日)までには読み終えないとね・・。

道徳的なクリックを求めます →

このブログでもたびたび触れているように、我が家のオーディオにとって「ネット・オークション」は必須のツールだが、その一方では かってのオーディオ機器 の栄枯盛衰を窺い知るのにも大いに役立っている。

たとえば先日のオークションでのことだった。

まずはクラシック音楽愛好家なら誰もが一度は憧れるタンノイの「オートグラフ」が出品されていた。音楽&オーディオの先達として有名な「五味康介」さんが愛好されたことでもよく知られている大型スピーカーである。

オークションのタイトルは「Autograph HPD385A +エンクロージャー 進工舎製国産箱」だった。

ご覧のとおり凝ったツクリの堂々たるスピーカーだが、落札価格となると信じられないほどの安いお値段で「39万2千円」だった。

ユニットが後期のものだし、国産箱というハンディがあるとはいえ、定価となると確実に3倍以上はする代物である。

そして、あまり日をおかずして出品されていたのが同じオートグラフでも「ミニ」の方だった。

見るからに「小振り」だが、この落札価格となると「25万1千円」だった。

大型とミニの差は、そりゃあ個人ごとの「好き嫌い」があるだろうし、今の自分ならおそらくミニの方を選ぶが、お値段の差がたったの「14万円」ということに恐れ慄(おのの)いてしまった(笑)。

大型スピーカーは人気がない!

このことからいったい何が推し量られるのか・・、「桐一葉落ちて天下の秋を知る」ではないが、勝手に類推させてもらおう。

1 マンション・オーディオの蔓延

今や都会は高層マンションだらけといっても過言ではないほどだが、そうすると大型スピーカーを置こうにもあまりスペースがない、そして隣近所に遠慮して大きな音を出すわけにもいかずせっかくの大型機能が生かせない。

と、いったところかな~。

人的交流を含めて豊かな文化と便利さが享受できるものの居住スタイルが限定されがちな都会生活、その一方スペースに恵まれた居住スタイルの機会が多いものの文化程度が貧弱な地方の生活のどちらがいいか、それぞれ個人毎の価値判断に委ねられるところだろう。

もちろんブログ主の場合は「音楽&オーディオ」至上主義者なので後者を無意識のうちに自然に選んだが、今となってみるとやはりときどき一抹の淋しさにかられるのは否定できませんなあ・・(笑)。

2 オーディオの衰退

先日、オーディオ仲間と話していたところオーディオ専門誌「無線と実験」の「(オーディオ機器を)売ります買います」欄で「遺品整理のため」という言葉がやたらに多くなったとのことだった。

中には「タダで進呈します。」とあったりもして、今は亡きご主人のオーディオ道楽の後始末に遺族がほとほと困っている様子が散見されると言っていた。

思わず「我が家もいずれ同じようなことが・・・」と、身につまされたことだった(笑)。

1970年代のオーディオ全盛期を体験した年齢層は今や高齢者軍団と化しており、本格的なオーディオ愛好家は高齢者に集中しているといっても過言ではないが、これからも続々と途切れることなく鬼籍に入っていくのだからオーディオ人口が減るばかりである。

何しろ若い人たちはオーディオに価値を見出さないのが大半なので補給が追い付いていかない。

優れたオーディオシステムで音楽を聴くと音楽観が一変するほどの衝撃を受けると思うんだけどなあ・・、とはいえ、もはやそういう機会も少なくなった。

オーディオショップで聴く音はいくら豪華なシステムでも所詮は借り物の音で家庭でよくチューニングされた音には到底及ぶべくもないだろう。

こういう負の連鎖を断ち切る方法はないものかと、身の程知らずながらつい考えてしまう。

3 クラシック音楽の衰退

その昔「ブルーノ・ワルター」という指揮者がいたが、当時次のような警告を発していた。何度も引用したので「くどい」と思われる方もいるだろうが「反復・継続は力なり」なので再度掲載させてもらおう。

「いまや芸術に対して社会生活の中で今までよりも低い平面が割り当てられるようになって、その平面では芸術と日常的な娯楽との水準の相違はほとんど存在しない。

本来芸術作品が持っている人の心を動かし魂を高揚させる働きに代わり、単なる気晴らしとか暇つぶしのための娯楽が追い求められている。

これらは「文明」の発達によりテレビやラジオを通じて洪水のように流れ、いわゆる「時代の趣味」に迎合することに汲々としている。

こうなると文明は文化の僕(しもべ)ではなくて敵であり、しかもこの敵は味方の顔をして文化の陣営にいるだけに危険なのだ。」

以上のとおりだが、残念なことにクラシック音楽の地盤沈下は留まることを知らない。1950年代前後が黄金時代だとすると、取り巻く環境が激変していて刺激性があり誘因力の強い娯楽が目白押し~。

それに、別にクラシックを聴かなくても生きていけるし、賢くなれるわけでもないし、お金持ちにもなれるわけでもないが、人生を豊かに彩ってくれることだけはたしかである。

その流れで、音楽通の「村上春樹」さんの言葉を紹介してみよう。

「僕にとって音楽というものの最大の素晴らしさは何か?

それは、いいものと悪いものの差がはっきり分かる、というところじゃないかな。大きな差もわかるし、中くらいの差もわかるし、場合によってはものすごく微妙な小さな差も識別できる。

もちろんそれは自分にとってのいいもの、悪いもの、ということであって、ただの個人的な基準に過ぎないわけだけど、その差がわかるのとわからないのとでは、人生の質みたいなのは大きく違ってきますよね。

価値判断の絶え間ない堆積が僕らの人生をつくっていく。

それは人によって絵画であったり、ワインであったり、料理であったりするわけだけど、僕の場合は音楽です。

それだけに本当にいい音楽に巡り合ったときの喜びというのは、文句なく素晴らしいです。極端な話、生きてて良かったなあと思います。」

以上のとおりだが、これを勝手ながら我が家に当てはめてみよう・・、

このブログの読者(何と昨日31日のアクセスは過去最高の1626件に達した・・)の中には、

「そんなに多くの魔笛のCDやさらには沢山の真空管アンプやスピーカーを持っていてどうすんの?」と「懐疑と侮蔑の眼」で見ておられる方がきっといらっしゃるに違いない・・、その答えの一つとして「それぞれの微妙な差を嗅ぎ分けるのが楽しみなんです」に、ご賛同していただくわけにはいくまいか・・(笑)。

道徳的なクリックを求めます →

前々回の「・・リピートのお客様」からの続きです。

およそ1年ぶりに再度お見えになった「YO」さん。何しろ遠く離れた岡山県からだから、そのご熱心さには頭が下がります~。

午前中は我が家の音を聴いていただき、午後はフルートを演奏されるオーディオ仲間のYさん宅に移動するという日程である。

「生の音に優る音はない」というが、日頃から生の音に接しているYさんがはたして自宅でどういうシステムを組んでおられるのか、「ぜひ聴いてみたい」というたってのご要望である。

で、我が家にお見えになった第一のお目当ては「AXIOM80」なので、今回はこのスピーカーに絞って聴いていただいた。

はじめに「ハフナー セレナーデ K250」(モーツァルト)を聴いていただいたが、ポツリと一言「これは音楽鑑賞用の音ですね」。

どうやら「周波数レンジなどにこだわったオーディオ的な音ではなく、音楽を愛好する人が鑑賞する音」という微妙なニュアンスが込められているように受け取った。

で、肝心の「YO」さんといえば・・、仮に「オーディオ愛好派」と「音楽愛好派」に分けるとすれば、後者に該当される方とお見受けした。

その証拠に、ハフナーを聴いた後に「ピアノを聴かせていただけませんか・・、ケイト・リュウが2015年のショパンコンクールで弾いた名演があります」

ケイト・リュウって誰?

シンガポール出身の女流ピアニストだそうで、このコンクールでは「3位」に入賞した実力派だという。

さっそく「You Tube」をググったところ、出てきました!

はじめに「アンダンテスピアナートと華麗なる大円舞曲」と本選(ファイナル)での「ピアノ協奏曲第1番」を始めから終わりまでじっくり鑑賞した。

前者は、筆舌に尽くしがたいほど「下降旋律」が極めて美しい・・、クラウデイオ・アラウのCDを持っているが、これに優るとも劣らない名演だと思った・・、なによりも「歌心」が感じられる。

「ケイト・リュウってなかなか素敵ですね・・」「ハイ、私は反田恭平さんよりも好きです。」

ほう・・、今を時めく反田(そりた)さんを引き合いに出されるくらいだから、かなり こだわり の人ですぞ~。

さて、音楽の好みはかなり一致する気風を感じたが、音の好みの方はどうかな~(笑)。

という流れで、まずはピアノの中低音域の充実感にご不満を述べられたので「それではDACをエルガー プラス」に代えてみましょうか・・。

プリアンプのスイッチ一つで簡単に切り替えたところ、「こちらの方が断然好きです。音に厚みが出てきました。まるでアンプが変わったみたいです」

「エルガー プラス」未だ健在なり!(笑)

ちなみに、今回使用したアンプは「WE300Bシングル」だったが、中高音域の美しさにかけては我が家のアンプ群の中でピカ一だが、その反面

中低音域から低音域にかけての厚み にやや欠ける傾向があるので、その辺を指摘されたのだろう。

磁界とは無縁の珍しい「銅板シャーシ」と、「インプット」と「インターステージ」のトランスは希少な「UTC」だから泣く子も黙るはずですぞ・・(笑)。

音楽もオーディオも話は尽きない感じであっという間に時間が経ってしまいお昼時となった・・、我が家で昼食を済ませてから13時にYさん宅へ向けて出発。

閑散とした街路を縫って10分ほどで到着。

当日、写真を撮り忘れたので昔の写真で失礼します・・、基本的には変わっていないと思います。

ご挨拶もそこそこに、さっそくCDを聴かせてもらったところいきなり目の覚めるような鮮烈な音が迸(ほとばし)った。

これは凄い・・! 「我が家の音は鮮度を第一にしています」とのYさんの言葉に思わず頷いた。それに広大な周波数レンジに裏打ちされているのでこれでは不満の出ようがない(笑)。

「5ウェイ」なのにチャンデバを使わず、マイカコンデンサーを多用してネットワークを組まれているので、あの蒸留水みたいな無味乾燥な音から見事に脱しているのが特筆すべきこと。

それにしても、これまでたびたび聴かせてもらった中で最高の音だと思ったが、この日に備えてずいぶんチューニングされたのかな・・(笑)。

YOさんもとても満足されたご様子で「静岡県の 音の館 田中さん宅の音に似てますね・・、Sさん宅(我が家)の音とは対極的な音です」

たしかに‥(笑)。

これから、我が家の音を聴きに来られる方は「Yさん宅のシステム」とセットにした方が良さそうで、両方聴かれると心行くまで満足されるはず・・、Yさんにはご迷惑だろうが~(笑)。

さて、これから岡山に向けて帰途に就かれるそうなので後ろ髪を引かれる思いで2時間ほどでYさん宅を辞去した。

我が家に戻ってから、「また、お見えになってくださいね~、今度はもっと改良しておきますから・・」と、クルマが見えなくなるまで手を振ってお見送りした。

道徳的なクリックを求めます →