YAP遺伝子の分布

日本人はどこから来たのか?いつも話題になります。「もともと日本文化などというものはなく、中国や朝鮮から伝わった。」と教え込まれてきました。ほんとうにそうでしょうか?

日本語は他に類を見ない謎の言語と言われていること、父親から息子に受け継がれるYAP遺伝子も、中国や東アジアの人々にはない特徴が有り、一部の中東地域(イスラエルなど)、一部のチベット人と日本人だけが持つようです。

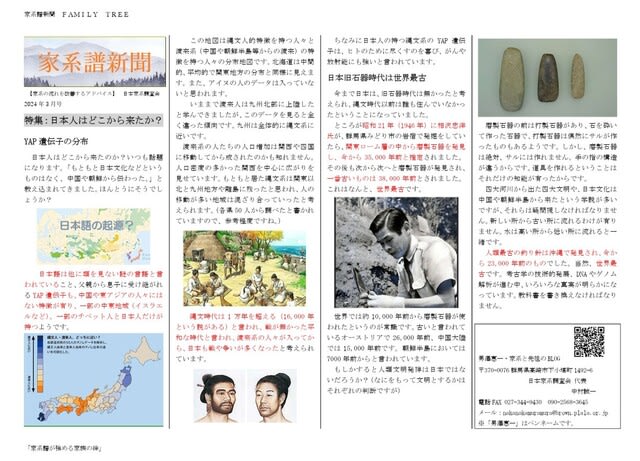

この地図は縄文人的特徴を持つ人々と渡来系(中国や朝鮮半島等からの渡来)の特徴を持つ人々の分布地図です。北海道は中間的、平均的で関東地方の分布と同様に見えます。また、アイヌの人のデータは入っていないと思われます。

いままで渡来人は九州北部に上陸したと学んできましたが、このデータを見ると全く違った傾向です。九州は全体的に縄文系に近いです。

渡来系の人たちの人口増加は関西や四国に移動してから成されたのかも知れません。人口密度の多かった関西を中心に広がりを見せています。もともと居た縄文系は関東以北と九州地方や離島に残ったと思われ、人の移動が多い地域は混ざり合っていったと考えられます。(各県50人から調べたと書かれていますので、参考程度ですね。)

縄文時代は1万年を超える(16,000年という説がある)と言われ、戦が無かった平和な時代と言われ、渡来系の人々が入ってから、日本も戦や争いが多くなったと考えられています。

ちなみに日本人の持つ縄文系のYAP遺伝子は、ヒトのために尽くすのを喜び、がんや放射能にも強いと言われています。

日本旧石器時代は世界最古

今まで日本は、旧石器時代は無かったと考えられ、縄文時代以前は誰も住んでいなかったということになっていました。

ところが昭和21年(1946年)に相沢忠洋氏が、群馬県みどり市の岩宿で発掘をしていたら、関東ローム層の中から磨製石器を発見し、今から35,000年前と推定されました。その後も次から次へと磨製石器が発見され、一番古いものは38,000年前とされました。これはなんと、世界最古です。

世界では約10,000年前から磨製石器が使われたというのが常識です。古いと言われているオーストリアで26,000年前、中国大陸では15,000年前です。朝鮮半島においては7000年前からと言われています。

もしかすると人類文明発祥は日本ではないだろうか?(なにをもって文明とするかはそれぞれの判断ですが)

磨製石器の前は打製石器があり、石を砕いて作った石器で、打製石器は偶然にサルが作ったものもあるようです。しかし、磨製石器は絶対、サルには作れません。手の指の構造が違うからです。道具を作れるということはそれだけの知能が有ったからです。

四大河川から出た四大文明や、日本文化は中国や朝鮮半島から来たという学説が多いですが、それらは疑問視しなければなりません。新しい所から古い所に流れるわけが有りません。水は高い所から低い所に流れると一緒です。人類最古の釣り針は沖縄で発見され、今から23,000年前のものでした。当然、世界最古です。考古学の技術的発展、DNAやゲノム解析が進む中、いろいろな真実が明らかになっています。教科書を書き換えなければなりません。

日本人はどこから来たのか?いつも話題になります。「もともと日本文化などというものはなく、中国や朝鮮から伝わった。」と教え込まれてきました。ほんとうにそうでしょうか?

日本語は他に類を見ない謎の言語と言われていること、父親から息子に受け継がれるYAP遺伝子も、中国や東アジアの人々にはない特徴が有り、一部の中東地域(イスラエルなど)、一部のチベット人と日本人だけが持つようです。

この地図は縄文人的特徴を持つ人々と渡来系(中国や朝鮮半島等からの渡来)の特徴を持つ人々の分布地図です。北海道は中間的、平均的で関東地方の分布と同様に見えます。また、アイヌの人のデータは入っていないと思われます。

いままで渡来人は九州北部に上陸したと学んできましたが、このデータを見ると全く違った傾向です。九州は全体的に縄文系に近いです。

渡来系の人たちの人口増加は関西や四国に移動してから成されたのかも知れません。人口密度の多かった関西を中心に広がりを見せています。もともと居た縄文系は関東以北と九州地方や離島に残ったと思われ、人の移動が多い地域は混ざり合っていったと考えられます。(各県50人から調べたと書かれていますので、参考程度ですね。)

縄文時代は1万年を超える(16,000年という説がある)と言われ、戦が無かった平和な時代と言われ、渡来系の人々が入ってから、日本も戦や争いが多くなったと考えられています。

ちなみに日本人の持つ縄文系のYAP遺伝子は、ヒトのために尽くすのを喜び、がんや放射能にも強いと言われています。

日本旧石器時代は世界最古

今まで日本は、旧石器時代は無かったと考えられ、縄文時代以前は誰も住んでいなかったということになっていました。

ところが昭和21年(1946年)に相沢忠洋氏が、群馬県みどり市の岩宿で発掘をしていたら、関東ローム層の中から磨製石器を発見し、今から35,000年前と推定されました。その後も次から次へと磨製石器が発見され、一番古いものは38,000年前とされました。これはなんと、世界最古です。

世界では約10,000年前から磨製石器が使われたというのが常識です。古いと言われているオーストリアで26,000年前、中国大陸では15,000年前です。朝鮮半島においては7000年前からと言われています。

もしかすると人類文明発祥は日本ではないだろうか?(なにをもって文明とするかはそれぞれの判断ですが)

磨製石器の前は打製石器があり、石を砕いて作った石器で、打製石器は偶然にサルが作ったものもあるようです。しかし、磨製石器は絶対、サルには作れません。手の指の構造が違うからです。道具を作れるということはそれだけの知能が有ったからです。

四大河川から出た四大文明や、日本文化は中国や朝鮮半島から来たという学説が多いですが、それらは疑問視しなければなりません。新しい所から古い所に流れるわけが有りません。水は高い所から低い所に流れると一緒です。人類最古の釣り針は沖縄で発見され、今から23,000年前のものでした。当然、世界最古です。考古学の技術的発展、DNAやゲノム解析が進む中、いろいろな真実が明らかになっています。教科書を書き換えなければなりません。