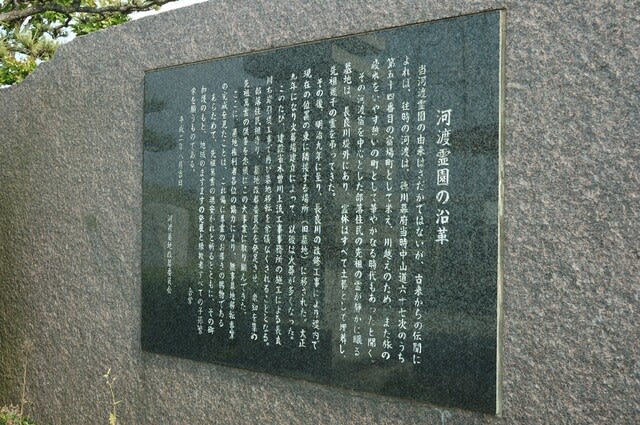

(岐阜市河渡 2008年5月18日)

長良川右岸のこの地は、古来より洪水に悩まされていた。眠りに就いた魂も幾度となく起こされた。平成2年(1990)長良川の改修により河渡地区の墓地を移動し、新たに霊園として整備された。その際に魂を鎮める慈恵観音像を開眼した。

(浄土宗道本山東海院 東京都江東区白河)

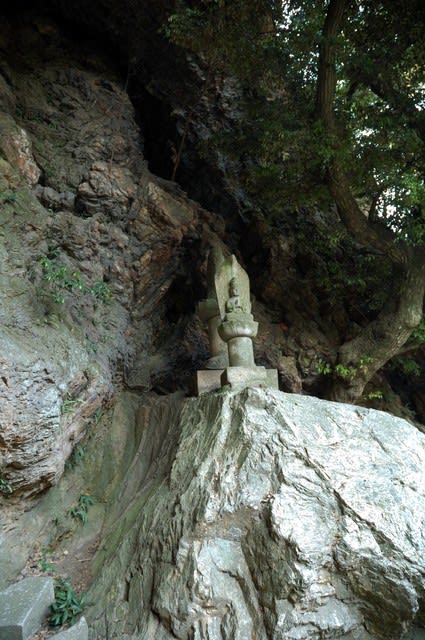

(愛知県豊橋市大岩町火打坂 2005年5月28日)

標高78mに立つ観音像は、天平二年(730)行基により岩陰(岩屋)に建てられた観音堂に由来するという。その後衰退し、観音堂の塔頭の一つであった大岩寺が観音堂を管理するようになった。然し、天正十三年(1585)岩屋山の山火事により焼失している。元和八年(1622)に至り、曹洞宗として再興され、宝永四年(1707)吉田城主池田輝政の曾孫である備前岡山藩主池田綱政が隣宿白須賀宿に泊まった折、夢枕で観音が現れ、地震津波の難を告げられた。綱政は急遽予定を変えたところ、宝永地震が発生し、白須賀宿は津波に遭ったため、綱政は観音に帰依し、現存する観音経、絵馬、灯籠一対を寄進した。宝暦四年(1754)には、難航する豊橋(吉田大橋)架け替え工事の折、江戸下谷の大工が観音堂に参籠していると、夢告により架け替えの方法が分かり無事完成したことから、明和二年(1765)山頂に青銅製の観音像が建立された。然し、第二次世界大戦によって金属供出されたため、昭和25年(1950)再建された。

(神奈川県鎌倉市岡本)

列車の車窓から白い顔が見える。昭和初期、護国観音として計画され、戦局により中断するも、戦後に曹洞宗管長や東急電鉄五島慶太らが参画する大船観音協会が設立され、RC造、高さ25mの胸像が開眼した。昭和56年(1981)曹洞宗寺院となり現在に至っている。

(東京都台東区上野公園)

上野公園へは数多く訪れているが、この上野大仏に対面することはなかった。上野大仏は寛永八年(1631)越後村上藩主堀直寄が漆喰の釈迦像を建立したことに始まる。その後、金銅製の像となり、仏殿が建てられた。然し、天保十二年(1841)に火災、安政二年(1855)安政地震によりそれぞれ損傷したため、越後村松藩主堀直央により6mの像に再建された。明治8年(1875)上野恩賜公園整備により仏殿が撤去され露座となり、大正12年(1923)関東大震災により倒壊。破片は寛永寺に保管されたが、戦時中に金属供出された。顔部分のみが残され、昭和42年(1972)現在のレリーフとして建てられている。

(浄土宗鳳徳山大佛寺 富山県高岡市大手町 市指定有形文化財)

高岡城から南に歩くと、やがて大仏が見えてくる。高岡大仏は、かつては二上山麓にあり、三回建造されたと伝えられ、そのいずれも木造であったため焼失している。地場産業である高岡銅器業界の発案で、銅製の大仏を建造することになり、昭和8年(1933)に全高約16m(像高約7m)の阿弥陀像が開眼した。 (時の鐘)

(時の鐘)