(ひがしはず 愛知県幡豆郡幡豆町東幡豆)

凡そ4年振り5度目の幡豆の地である。以前からのんびりした雰囲気は漂っているが、更にその度合いは増していた。今回は、三ケ根山方面に向かうこととした。

(関連記事:西幡豆)

凡そ4年振り5度目の幡豆の地である。以前からのんびりした雰囲気は漂っているが、更にその度合いは増していた。今回は、三ケ根山方面に向かうこととした。

(関連記事:西幡豆)

(こども未来館 愛知県豊橋市松葉町)

平成8年に青竹町に移転した、豊橋市民病院跡地に平成20年に造られた児童研修施設である。病院跡ということもあり、跡地利用までに暫く時間を要し、更に現施設の価値観が問われ、賛否両論が起こった。

豊橋駅前からときわアーケードを経て突き当たりにあるこの施設は、敷地面積11853㎡,地上二階、地下一階、延床面積7215㎡であり、体験・発見プラザ(ドリームタウン、キッズパーク、とよはし100年歴史通り、まちづくりセンター)、子育てプラザ、集いプラザからなる。二階には豊橋市中央図書館の分館機能を持つ図書コーナー、アーカイブスコーナーがあり、体験・発見プラザに関連した資料がある。

また、指定管理者制度が導入され、小学館集英社プロダクションが委託管理業務を行っている。

(豊橋鉄道市内線 愛知県豊橋市)

東海四県で今となっては唯一の路面電車となった豊橋市電。高度成長時代に一度は距離が短縮しながらも、昭和57年(1982)に新規延長された市電である。昨年末、LRV新製車両が導入され、将来の政令市構想に相応しい準備が進んでいる。

(平成9年製旧名鉄780形)

(モ3200形新豊鉄色(昭和30年(1955)製 旧名鉄モ580形))

(3200形(昭和30年(1955)製 旧名鉄モ580形))

(3200形(昭和30年(1955)製 旧名鉄モ580形))

(3500形(旧都電荒川線7000形))

(T1000形 ほっトラム)

(780形と3200形 駅前)

現在、車庫のある赤岩口が終点であり、様々な延長構想が持ち上がっているが、都市計画道路東三河環状線の分離帯を利用し、東海道線東豊橋(計画駅:仮称)駅を結んで市街地をループ状に囲むことにより、双方向平均した乗客利用が望めると考える。

(関連記事:赤岩口電停 「3702」 花電車 美濃町線)

東海四県で今となっては唯一の路面電車となった豊橋市電。高度成長時代に一度は距離が短縮しながらも、昭和57年(1982)に新規延長された市電である。昨年末、LRV新製車両が導入され、将来の政令市構想に相応しい準備が進んでいる。

(平成9年製旧名鉄780形)

(モ3200形新豊鉄色(昭和30年(1955)製 旧名鉄モ580形))

(3200形(昭和30年(1955)製 旧名鉄モ580形))

(3200形(昭和30年(1955)製 旧名鉄モ580形))

(3500形(旧都電荒川線7000形))

(T1000形 ほっトラム)

(780形と3200形 駅前)

現在、車庫のある赤岩口が終点であり、様々な延長構想が持ち上がっているが、都市計画道路東三河環状線の分離帯を利用し、東海道線東豊橋(計画駅:仮称)駅を結んで市街地をループ状に囲むことにより、双方向平均した乗客利用が望めると考える。

(関連記事:赤岩口電停 「3702」 花電車 美濃町線)

(みつみねやま 長野県東筑摩郡麻績村麻 2002年5月2日)

聖湖畔から標高1131mの三峯山に登る。聖湖とその名の由来となった聖山が目前に見え、黒姫、善光寺平方面も望むことができた。

(北ア方面)

(北ア方面)

(黒姫方面)

(黒姫方面)

(善光寺平)

(善光寺平)

(聖山と聖湖)

(聖山と聖湖)

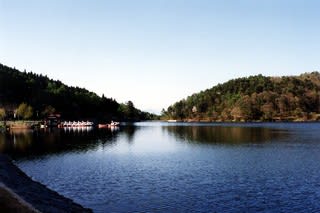

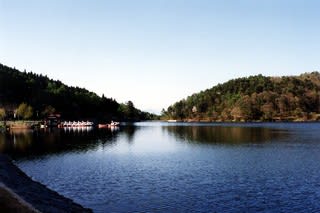

標高千メートルの自然湖の夕暮れ…静かな水面と時折飛び跳ねる魚、鶯の鳴き声が聞こえる。

辺りの温度が下がってきた。そろそろここを離れようと思い村営バスに乗った。バスは行きも帰りも貸し切り状態であった。そのため、運転手と仲良しになってしまった。

辺りが薄暗くなり、帰る時間が近づいてきた私であるが、村内の歌碑の殆どを占める月の言葉。きっと美しい月をしているのだろうと心に思い浮かべながら、筑北の麻績郷を後にした。

聖湖畔から標高1131mの三峯山に登る。聖湖とその名の由来となった聖山が目前に見え、黒姫、善光寺平方面も望むことができた。

(北ア方面)

(北ア方面) (黒姫方面)

(黒姫方面) (善光寺平)

(善光寺平) (聖山と聖湖)

(聖山と聖湖)標高千メートルの自然湖の夕暮れ…静かな水面と時折飛び跳ねる魚、鶯の鳴き声が聞こえる。

辺りの温度が下がってきた。そろそろここを離れようと思い村営バスに乗った。バスは行きも帰りも貸し切り状態であった。そのため、運転手と仲良しになってしまった。

辺りが薄暗くなり、帰る時間が近づいてきた私であるが、村内の歌碑の殆どを占める月の言葉。きっと美しい月をしているのだろうと心に思い浮かべながら、筑北の麻績郷を後にした。

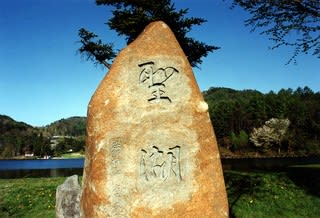

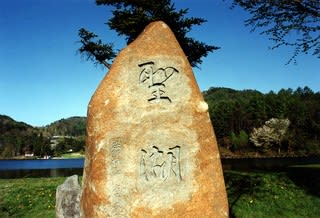

(ひじりこ 猿ヶ馬場池 長野県東筑摩郡麻績村麻 2002年5月2日)

陽は西に傾き始めた。村営バスの本数が少ないため、麻績のまちからようやく山の湖に向けて動き出すことができた。

聖湖は更埴市へ抜ける国道の途中にあるため、付近の交通量は多い。

湖は周囲約1.5km,最大水深8mの自然湖である。付近はこの湖を中心とする観光地であるが、ゴールデンウイークの最中でも閑散としており、二人乗りスワンは静かに休んでいた。

陽は西に傾き始めた。村営バスの本数が少ないため、麻績のまちからようやく山の湖に向けて動き出すことができた。

聖湖は更埴市へ抜ける国道の途中にあるため、付近の交通量は多い。

湖は周囲約1.5km,最大水深8mの自然湖である。付近はこの湖を中心とする観光地であるが、ゴールデンウイークの最中でも閑散としており、二人乗りスワンは静かに休んでいた。

(ひじりこうげん 県立公園聖山高原 長野県東筑摩郡麻績村 2002年5月2日)

標高凡そ960mのこの辺りは、昭和37年(1962)より開発が始まり、「麻績方式」という方法で別荘建設が行われたようだが、当初の予想に反して需要が伴っておらず、閑散とする部分を多く見かけた。また、聖湖畔の宿泊施設も数年前から閉鎖しており、より一層衰退感を漂わせていた。湖畔には旧麻績小学校舎を利用した聖博物館があり、また航空資料館も併設されている。

(若山牧水歌碑)

(若山牧水歌碑)

(竹久夢二句碑)

(竹久夢二句碑)

(馬頭観音)

(馬頭観音)

(H19ヘリコプター内部)

(H19ヘリコプター内部)

(C46輸送機操縦室)

(C46輸送機操縦室)

(開発前の聖高原)

(開発前の聖高原)

標高凡そ960mのこの辺りは、昭和37年(1962)より開発が始まり、「麻績方式」という方法で別荘建設が行われたようだが、当初の予想に反して需要が伴っておらず、閑散とする部分を多く見かけた。また、聖湖畔の宿泊施設も数年前から閉鎖しており、より一層衰退感を漂わせていた。湖畔には旧麻績小学校舎を利用した聖博物館があり、また航空資料館も併設されている。

(若山牧水歌碑)

(若山牧水歌碑) (竹久夢二句碑)

(竹久夢二句碑) (馬頭観音)

(馬頭観音)

(H19ヘリコプター内部)

(H19ヘリコプター内部) (C46輸送機操縦室)

(C46輸送機操縦室) (開発前の聖高原)

(開発前の聖高原)

(本殿:貞享元年(1684)建造)

(長野県東筑摩郡麻績村宮本 建造物:国指定文化財 2002年5月2日)

麻績宿の東方に鎮座する神社である。平安時代に麻績御厨(おみみくりや:伊勢神宮荘園領地)の守護神として伊勢神宮内宮より勧請された神社という。

(拝殿:天保十一年(1840))

(拝殿:天保十一年(1840))

(神楽殿:元禄十一年(1698))

(神楽殿:元禄十一年(1698))

(舞殿:天明三年(1783))

(舞殿:天明三年(1783))

(長野県東筑摩郡麻績村宮本 建造物:国指定文化財 2002年5月2日)

麻績宿の東方に鎮座する神社である。平安時代に麻績御厨(おみみくりや:伊勢神宮荘園領地)の守護神として伊勢神宮内宮より勧請された神社という。

(拝殿:天保十一年(1840))

(拝殿:天保十一年(1840))  (神楽殿:元禄十一年(1698))

(神楽殿:元禄十一年(1698)) (舞殿:天明三年(1783))

(舞殿:天明三年(1783))