(岐阜県可児市久々利柿下入会地 2006年3月24日)

美濃焼大平古窯近くの神社。創祀は不明であるが、貞享四年(1687)再建の棟札がある。旧久々利村枝郷大平の鎮守であり、境内には稲荷大神、津嶋大神、金毘羅大神、如覚霊神等の石碑が建つ。

(横浜市港北区大倉山 市指定有形文化財)

昭和7年(1932)実業家であり教育者である大倉邦彦により創設され、建築家長野宇平治により設計された、RC造3階、延床面積1,877m2の学術研究施設である。大倉精神文化研究所は、東西両洋における精神文化の学術的研究を行い、知性並びに道義の高揚を図り、公民生活の向上充実に資し、世界文化の進展に貢献するを目的としている。昭和56年(1981)不動産は横浜市に売却され、昭和59年(1984)研究所の一室を残し、文化施設横浜市大倉山記念館となった。

(岐阜県土岐市泉町久尻 2006年3月24日)

かつて五斗蒔という集落があった。そこには安土桃山時代、高根山腹に築かれた、瀬戸美濃焼系の一ノ沢窯、窯沢窯、西窯がある。ここでは侘び寂びのなかに彩りを与える黄瀬戸、瀬戸黒、絵志野、鼠志野、紅志野、赤志野、練込志野等の多種多様な陶器が焼かれた。

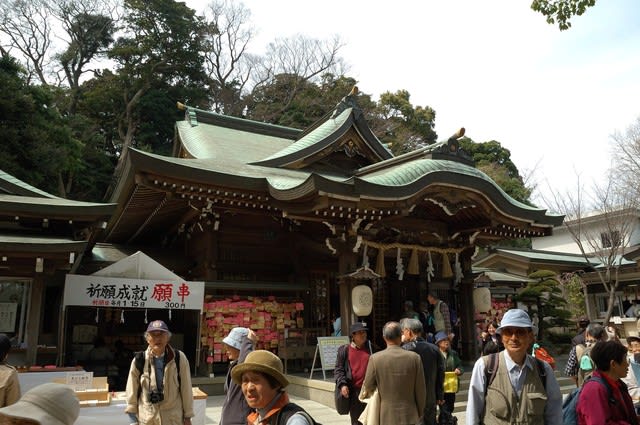

(神奈川県藤沢市大鋸 2006年3月18日)

鎌倉街道沿いに鎮座する船玉神社は、日本武尊(やまとたける)の妃である弟橘姫命(おとたちばなひめのみこと)を祀る。この地で源実朝が宋に渡る船の用材を切り出したと伝えられ、故にその後、海上守護の神として勧請されたという。

トラベリスト(TRAVELIST by CROOZ)は、「手軽」で「分かり易く」「簡単」に格安航空券の比較購入が可能なオンライン航空券販売サイトです。

https://travelist.jp

(みずえ 東京都江戸川区瑞江)

かつては南葛飾郡瑞穂村であったが、大正2年(1913)一之江村と合併し、一文字ずつを取り瑞江村となった。昭和7年(1932)東京市江戸川区に編入されている。付近が発展したのは都営新宿線開通以後で、江戸川の利水に恵まれかつては稲作が盛んであったため、瑞穂と名付けられた。

(神奈川県藤沢市江ノ島 2006年3月18日)

弘安五年(1282)巨福呂坂切通(こぶろざかきりどおし)から鎌倉入りしようとした一遍は、北条時宗に阻止されたため、片瀬で布教を行った。そのとき、江ノ島の島民が飲み水に窮していたため、岩屋に程近いこの場所で水を掘り当てて助けたと伝わる。

(東京都港区赤坂 国指定重要文化財)

丸の内に存在した岡崎藩本多忠民の出番所付屋敷門であったが、明治時代に入ると九条家の所有となり、司法省、政治家藤山愛一郎邸(現白金台シェラトン都ホテル東京)を経て、昭和49年(1974)山脇学園の所有となり千葉県九十九里町の同学園松籟荘に移築された。然し塩害により平成28年に同学園の本校舎に移築されている。

(神奈川県藤沢市江ノ島 旧県社 2006年3月17日)

日本三大弁財天の一社である江島神社は、欽明天皇十三年(552)海底から砂が吹き出し島が誕生して江島明神(奥津宮の多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)、中津宮の市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)、辺津宮の田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)の三姉妹の祭神をを江島大神と称する。)を祀ったことに始まるという。白鳳元年(672)役小角により霊場として開かれ、弘仁五年(814)空海が岩屋に籠り、鎮護国家を祈願した。これ以降江ノ島は神仏習合の金亀山与願寺となり、寿永元年(1182)源頼朝の祈願により僧文覚(遠藤盛遠)が弁財天を祀り、明治維新の神仏判然令まで千年余り寺として江島大神を弁財天として祀っていた。

(東京都台東区上野公園)

世界文化遺産に選定された国立西洋美術館の向かい側に、高度成長期に流行した反り上がった庇を持つ建物がある。昭和36年(1961)に開都五百年(江戸城築城)記念事業として、建築家前川國男により設計された、SRC造4階地下1階、延床面積21,234m2,収容人数2652席の音楽ホールである。

(愛知県新城市西新町 2006年3月17日)

新町八幡社の背後、田町川に下る坂である。付近には菅沼氏の八幡砦があったとされ、川には丸太橋も架かり往時の風情が感じられる場所であったが、対岸が区画整理され、川も改修されたため過去の光景になりつつある。

(東京都台東区上野公園 国指定重要文化財)

因州(鳥取県)池田家上屋敷(丸の内)の表門として築造されたものである。明治25年(1892)芝高輪台町の常宮御殿の表門として移築されている。その後、東宮御所表門として使用され、高松宮家に引き継がれた。昭和29年(1954)東京国立博物館に移築され現在に至っている。