(三重県津市 2003年7月21日)

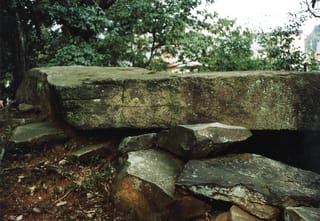

この日は三重県立博物館見学の後、隣接して保存されている鳥居古墳を見学した。昭和38年(1963)に市内鳥居町から移築保存されたこの古墳は、7世紀前半の円墳で、横穴式石室内からは、刳抜式の家形石棺が検出された。

(茨城県土浦市)

上野から常磐線快速で初踏の茨城県に向かう。途中、取手で勝田行きに乗り換え、かつては県南地域の中心地かつ交通の要衝であった土浦を訪れた。現在は「つくば研究学園都市」に勢いを奪われ、筑波鉄道の廃止に加えて、駅周辺では西友、小網屋百貨店、京成百貨店、丸井、ヨーカ堂(ウララ)が相次いで閉店し、乗降客は32000人/日と多いながらも、かつての勢いはない。

三河島

三河島 北千住

北千住 利根川橋梁

利根川橋梁 取手

取手 勝田行

勝田行 土浦

土浦  駅ビル「ペルチ土浦」(旧WING)

駅ビル「ペルチ土浦」(旧WING) 土浦駅西口再開発ビル「ウララ」跡

土浦駅西口再開発ビル「ウララ」跡

上層が生涯学習センター、下層がヨーカ堂であったが、平成25年に商業テナントが撤退したため、平成27年度に市役所が移転する予定となっている。

(岐阜県可児市広見 県指定史跡 1990年4月3日踏査)

熊野古墳の北側に位置する身隠山古墳は、御嶽古墳と白山古墳からなる。共に4世紀後半の二段築成の円墳であり、直径は40m前後であるが、御嶽社、白山社がそれぞれ建立された際に墳頂が削平されたと考えられる。天保九年(1838)、安政五年(1858)に御嶽古墳が発掘された際、鏡3面、石釧、勾玉、管玉、臼玉、小玉、直刀、須恵器等が出土している。御嶽古墳の南側に位置する白山古墳は、明治35年(1902)白山神社玉垣修理中に内部主体が発見され、鏡2面、鍬形石、碧玉製石突、琴柱形石製品、剣、紡錘車、車輪石、巴形銅器片が出土している。 御嶽古墳

御嶽古墳

(岐阜県可茂地域)

坂祝駅から飛騨古川行き列車に乗る。この辺りに訪れるようになって24年になるが、あまり変わっていないようであった。美濃太田で多治見行きに乗り換え、木曽川を渡って可児に到着した。

(関連記事:哀愁のrailway 中山道太田宿)

(京都市中京区)

この日の宿は、河原町通と御池通の角にある、旧京都ホテルの京都ホテルオークラである。京都のホテルとしては初の高層12階の部屋からの眺めは、今までに見たことのない光景が広がっていた。眼下には昭和6年(1931)竣工の京都市役所本館(RC造4階建塔屋付)が見える。 西山方面

西山方面 大文字山方面

大文字山方面 北山方面

北山方面

左大文字山方面

左大文字山方面

御池通

御池通 西京方面

西京方面

(名古屋鉄道小牧線 名古屋市北区上飯田・守山区瀬古 2003年6月6日)

昭和6年(1931)に名岐鉄道城北線として開通した、名鉄小牧線。平成15年3月、名古屋市営地下鉄上飯田線開通による相互乗り入れ開始で、地下化され廃線となった区間である。これにより、それまで終着駅であった上飯田が途中駅となったため人の流れも変わり、周辺の賑わいも無くなったように感じた。

上飯田駅方面

上飯田駅方面 矢田川橋梁

矢田川橋梁 味鋺から矢田川方面

味鋺から矢田川方面

(愛知県南設楽郡鳳来町門谷 1990年6月8日再訪)

私が初めて訪れたのは、確か小学一年生のときであったと思う。そのとき、岩石や植物の標本を見て、自然にも興味を抱いたことを覚えている。

鳳来寺山自然科学博物館は、昭和24年(1949)に田口線鳳来寺駅に開設されたのが始まりである。昭和38年(1963)現在地に移転し、田口鐵道自然科学博物館から現名称に改められた。

(京都市中京区)

木屋町通の始まる二条には、島津製作所の創業地がある。木屋町は、慶長年間(1596- 1615)の角倉了以の高瀬川開削に伴って、樵木町(こりきまち)として整備された地区である。その後、大坂、伏見から木材が高瀬舟に積まれて集まり、材木商が立ち並ぶようになったため、木屋町と呼ばれるようになった。

(神奈川県鎌倉市長谷)

和銅三年(710)藤原鎌足玄孫、染屋時忠が山上に神明宮、山麓に神輿山円徳寺を建立、後に寺号を甘縄院と名付けたことに始まるとされる。また、源義家が康平六年(1063)源頼義が、永保元年(1081)には源義家が社殿を修復したという。 鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」には、伊勢別宮として源頼朝が崇敬し、文治三年(1186)社殿を修理、四面に荒垣及び鳥居を寄進している。 天保時代に編纂された「新編相模国風土記稿」には、「別当臨済宗甘縄院」と記載され、長きにわたる神仏習合が伺えるが、後の神仏判然令によって寺院は廃寺となった。

足達(安達)盛長は晩年三河国守護であったため、蒲郡市長泉寺に五輪塔がある。

(桜淵県立自然公園 愛知県新城市)

私が小学校の遠足で来て以来、幾度となく訪れている場所。

元々は地殻変動や豊川の浸食作用によってできた峡谷、景勝地笠岩と呼ばれていたものを、寛文二年(1662)桜淵から程近い、新城城主菅沼定実が桜を植えさせ、景勝地桜渕へと変わっていった。

年々上流から土砂が流れ込み、浅くなっているといわれる桜渕。

その昔、この淵の底には豊川の魚を取り仕切る竜宮があると伝えられてきた。

親孝行な少年が、病気になった母親に効くものが鯉の生き血と聞き、この桜渕の鯉をもりで刺したところ、少年もろとも引き込まれてしまった。

渕の底に着くと神様が居り、少年が理由を話すと、神様はそれは可哀想だと魚籠をくれた。その魚籠は、水の中で蓋を開けると、欲しい魚が出てくるというものだった。

少年は、この籠によって母親の病気を治すことができたという。

桜渕にはこのような伝説が伝えられている。

釜屋建民家

釜屋建民家

危険なため案内されなくなった鍾乳洞

猿啄城

猿啄城