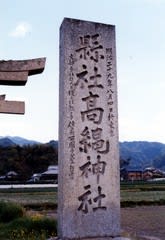

穂高神社から水の流れと共に歩く。

雪融け水の清浄で豊富な流水は、特産の山葵を産出する。

季節を感じる街道を歩きながら、導かれるままに歩いてみる。

東光寺の吉祥仁王尊の大下駄、松本藩の休憩所の名残をみせる等々力家住宅、そしてNHK朝の連続テレビ小説のロケで造られた「水色の時」の道祖神の小公園。

北ア常念岳を源とする穂高川沿いを歩くと、大正初期に作詞家吉丸一昌がこの川を歩きながら作詞したという早春賦の歌碑の前で、アコーディオンを弾く人に出逢った。この人は声楽が専門だそうだが、今は鍵盤を弾きながら、大自然の土地柄か草笛を吹き、私にも吹き方を教えてくれた。

最後に、この土地の風土によって育まれた彫刻家、荻原碌山の作品を観て、空気、音、目そして水を含み、私はまた束の間の私を取り戻した。

(関連記事:安曇野2007秋)