宇頭古墳群を後にし、11年振りの北野廃寺に訪れた。

検出遺物から、飛鳥後期~平安時代まで存在したとみられる北野廃寺は、大正末期から昭和初期に行われた測量調査によって、四天王寺式(南大門、中門、塔、金堂、講堂が直線上に配置)伽藍配置と比定され、東西124m,南北147mの寺域を持つ。また、戦後に3度行われた発掘調査によって、瓦、須恵器、陶器類の他、銅製品片やせん仏(瓦製型物仏)、瓦塔等が出土している。

昭和52年の調査後、史跡公園化され現在に至っている。

(愛知県岡崎市宇頭町・宇頭北町 1991年2月27日踏査)

宇頭古墳群は、北部古墳群3基と、南部古墳群8基、和志山古墳群5基からなる古墳群である。今回は、その内の宇頭南部-後久1号、2号墳と、宇頭2号北裏古墳、11号荒子古墳及び宇頭大塚古墳を踏査した。

後久1号墳(トップ写真:西側から撮影)は、名鉄本線沿いの神明社境内に位置し、半壊しているが円墳で、横穴式石室の石材が散乱している。2号墳は、1号墳の西隣に位置し、同じく半壊しているが円墳で、直径9m,高さ1.7mを測る。 (後久2号墳 東側から)

(後久2号墳 東側から)

続いて国道1号線(旧東海道)に面した宇頭大塚古墳に向かった。

墳丘自体が、薬王寺の土台となっており、かなり変形しているが前方後円墳とみられる。明治45年に、同寺堂宇の雨垂れを造ろうとした際に石室石材が発見され、東京帝国大学教授によって調査がされている。

2号北裏古墳は、大塚古墳の北西に位置し、現在は大塚公園となっている。円墳で、直径27m,高さ4mを測る。 (北裏古墳 南西側から)

(北裏古墳 南西側から)

北裏古墳の東には、11号荒子古墳があり、現在荒子公園となっている。円墳で、直径19m,高さ3.3mを測る。この2基の古墳は、昭和55年の区画整理の際、公園化して保存を図っており、好例の措置といえるものである。 (荒子古墳 南側から)

(荒子古墳 南側から)

この後は、北野廃寺へと向かった。

(住吉大明神 愛知県豊川市大崎町門)

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の七社目に掲載されている。

住吉神社は、大崎村の高台に鎮座し、祭神は中筒男命(ナカツツノオノミコト)を祀る。創建時期は明らかではないが、平安時代の『三河国内神名帳』にみえる「正三位 津守大明神 坐宝飯郡」は、この社とみられている。同社の最古の棟札には「元和三年(1617)十一月二十七日、奉造立住吉大明神」とある。また、同社のある大崎村のことを『豊川村誌』には、「蚕犬ノ尾ヲ埋メタルヲ以テ尾崎村ト称セシヲ、中古ヨリ大崎村ト書セシヨシ」とあることから、犬頭の糸の伝説のある北隣千両村と、何らかの関わりの地であったことが推測できる。

大正3年に菅原社を境内に迎え入れている。

(菅原社) (平成13年例大祭 神輿渡御 御旅所)

(平成13年例大祭 神輿渡御 御旅所)

(境内詳細)

(境内詳細)

(田尻八幡神社 岩田八幡宮 愛知県豊橋市中岩田一丁目)

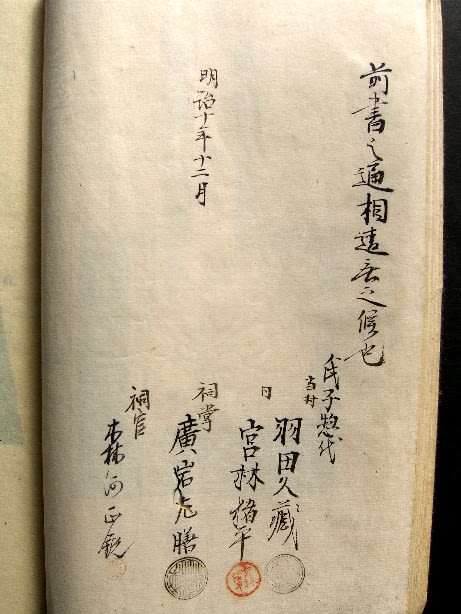

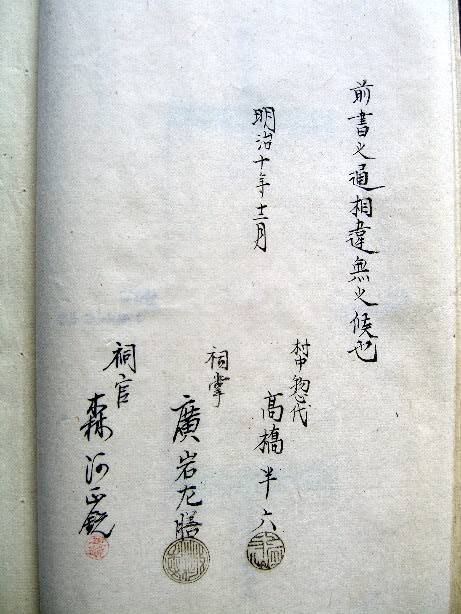

明治10年(1877)旧渥美郡第二部内(現豊橋市内)の各社をまとめた『渥美郡第二部内神社誌』及び明治8年(1875)『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』に掲載されている神社である。

岩田八幡神社は、正保四年(1647)吉田藩主小笠原忠知が、吉田城西側の吉田神社に祀られていた八幡社(誉田別尊=ホムタワケノミコト=応神天皇)を田尻村(後の岩田村)に遷宮し、建立したのが始まりという。その後、昭和24年になって、境内に豊岡中学校を開校することになり、八幡神社北東の字中郷中、琴平神社に合祀されたが、昭和36年に分祀復活し、琴平神社に隣接して社殿が建てられ、現在に至っている。

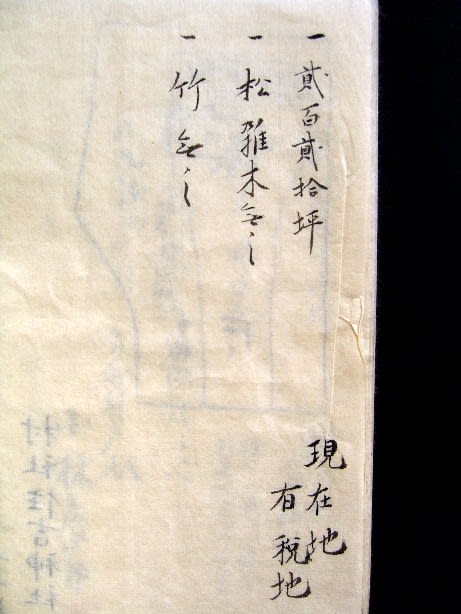

『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』には、以下の記載がされている。

三河國渥美郡村社田尻村

八幡宮

一、境内反別九反九畝拾歩、但無税地、内、壱反六歩五厘、現今境内、八反八畝弐拾三歩五厘、旧境内 一、立木五百三拾本、内、松弐百八拾壱本、内、壱本、現今境内之分但、長凡二間、廻リ二尺、弐百八拾本、旧境内之分、但、長凡一間分五間迄、廻リ一尺ヨリ五尺五寸迄、檜百四本、内、拾七本、現今境内之分但、長凡一間分三間迄、廻リ一尺ヨリ四尺迄、八拾七本、旧境内之分、但、長凡一間分二間迄、廻リ一尺分三尺迄、雑木百四拾五本、内、弐拾五本、現今境内之分、但、長凡一間ヨリ二間迄、廻リ一尺ヨリ三尺迄、百弐拾本、旧境内之分、但、長四△前と同 一、境内建物、三ヶ所、此建坪、弐拾五坪五ト 一、鏡、壱面、安永三年八月寄附氏子 一、神酒錫、二、天保五年正月寄附氏子 一、机、壱脚、文政三年八月寄附氏子 一、幟、弐本、寛政九年八月寄附氏子 一、幕、片方、弘化四年八月寄附氏子 一、大鼓、二、寛政八年八月寄附氏子

(境内図面)

(境内詳細)

(関連記事:中岩田)

(愛知県豊橋市)

今日は、一ヶ月前から空けておいた予定が急遽無くなり、所用の処理も兼ねて、隣市豊橋へ向かった。

東海地方で唯一残り、且つLRT導入予定でバリアフリー化の進む市電に乗り、岩田地区へ。この地は明治時代に下岩崎村と田尻村が合併し、その一字ずつを取って岩田村となったところである。

江戸時代に吉田藩が築造し、現在は市運動公園の憩いの場となっている水神池と、そのほとりに鎮座する、同じく江戸時代に開発された平川新田の守り神、神明社を改めて参拝した。付近はようやく春の訪れを告げた、梅の花が咲きつつあった。

駅前に戻ると、豊橋西武の存在した場所に新しいビルが形を成し始め、渥美線の新豊橋駅も工事が進んでいた。

将来の政令指定都市の玄関口ともなるべき、駅周辺の改善が進んでいる。

(関連記事:新豊橋駅開業)

(古城稲荷 愛知県豊橋市仁連木町)

明治10年(1877)旧渥美郡第二部内(現豊橋市内)の各社をまとめた『渥美郡第二部内神社誌』及び明治8年(1875)『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』に掲載されている神社である。

稲荷神社は、明応二年(1493)戸田宗光が二連木城を築く際、城の四隅を守る四神の一つとして、南東隅に豊受姫命(トヨウケビメノミコト)を祀ったのが始まりという。廃城後は移転し、二連木城の東郭跡に鎮座している。

下図面の中には、「東田村字郷浦」と書かれているが、この頃南側の東田村に一時期統合されていた。

『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』には、以下の記載がされている。

員外社仁連木村 稲荷神社

一、境内反別六畝歩、但旧境内無之、有税地 一、立木弐拾五本、内、松四本、但、長凡壱間ヨリ三間迄、廻リ一尺ヨリ五尺迄 雑木弐拾壱本、但、長凡右同、廻リ一尺ヨリ三尺迄 一、境内建物、壱ヶ所 此建坪、八坪五ト 一、鏡、壱面、年月不詳、寄付氏子 一、木狐、壱對、但石造右同 一、幟、四本、但木綿、文政八年二月寄附氏子

(境内図面)

(境内詳細)

(愛知県豊田市 1991年2月19日踏査)

この日は、矢作川左岸室町から、完成間もない山室橋を渡り、右岸平和町の丘陵上に存在する「岩鼻古墳」を訪れた。辺りは雑木林に覆われ、僅かな地面の盛り上がりで確認するしかないが、6世紀に築かれた円墳で、直径16m,高さ0.8mであり、埴輪を有している。(トップ写真は遠景) (岩鼻古墳 北側から)

(岩鼻古墳 北側から)

岩鼻古墳から水源町を南西に進むと、地図上で見る地形と大きく異なっていることを感じた。急激な都市化が進み、新切3号墳はガソリンスタンド、新切東B遺跡は宅地化、水源山南古墳は道路築造により滅失し、小猿投遺跡は宅地化、池ノ表古墳は墳丘周囲が造成工事の最中であった。

(池ノ表古墳)

(池ノ表古墳)

更にに進むと、河合町に差し掛かる。この地には付近で唯一、明確に確認できる豊田大塚古墳があり、直径30mの円墳で、高さ3.5mの二段築成であり、周濠を持っている。昭和38年の発掘調査によって、竪穴式石室と、撥形の横穴式石室が検出され、内部から鉄刀、馬具、装飾品の玉類多数と、「器台付四連坩」と称された須恵器が見つかっている。(石室は保護舎が設けられている)また、「蜂巣状多孔頭円筒埴輪」という特殊な埴輪も検出された。これら遺構、遺物から6世紀初頭の地域の権力者の墓とみられている。

(左側は、「蜂巣状」埴輪片)

(左側は、「蜂巣状」埴輪片)

(由緒の刻まれた、越前国産の石材を用いた鳥居)

(由緒の刻まれた、越前国産の石材を用いた鳥居)