東海道線用宗(もちむね)駅を降り、先ず用宗公民館に立ち寄る。ここで地区の歴史等を尋ね、いただいた資料を基に持舟城跡へ向かった。公民館の敷地の一角には、「城山烈士供養塔」があり、天正七年(1579)徳川勢に攻められ討死した、向井正重以下三十余名の霊を弔うために建てられたものである。

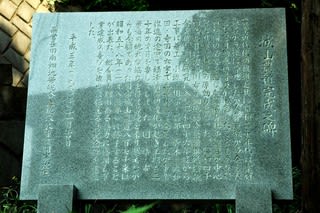

東海道線を越えると、城山の麓に建つ鎮守、浅間神社があり、神社の横には、「城山観音道」の碑と、「城山農道完成之碑」がある。その道を上がっていくと、民家が建つ右手の尾根が「東出郭」跡である。そして、地中に新幹線のトンネルがある「汐見坂」を上がりきると、標高凡そ80mの主郭跡に辿り着く。

(東出郭跡)

(東出郭跡)

主郭跡からは用宗海岸や、空気が澄んでいれば富士山も望めるという。その主郭跡には、長崎奉行職であった向井正重裔正奥が、寛文五年(1665)祖先の霊を弔うため、石造のマリア観音像を祀る観音堂を建立した。観音堂は近年まで存在したが現在は取り壊され、観音像は麓の大雲寺に移されている。

(用宗海岸方面)

(用宗海岸方面) (富士山及び駿府方面)

(富士山及び駿府方面) (大雲寺)

(大雲寺)主郭と次郭の間には堀切があり、そこには安全のためフェンスで囲われた井戸跡がある。

(次郭跡)

(次郭跡)持舟城は当初、今川氏臣関口近長が居城していたが、同じく今川氏臣一宮元実のとき武田勢に攻められ元実は討死した。代わって武田氏臣三浦義鏡、向井正重が持舟城を守った。然し、天正七年徳川勢が攻め入り正重らは討死、そして翌年、武田勝頼は城を修復し朝比奈氏秀に守らせたが、天正十年(1582)織田徳川勢によって再び攻撃を受け落城した。

用宗の語源は、持舟城当時、北畠氏臣及び愛州氏臣であった向井水軍(正重ら)が朝比奈氏の招きによってこの城に移ったとき、城下の海に舟を配備したところからとされ、「もちふね」が「もちぶね」「もちむね」に転化していったものという。