先回訪れたときは、まだ379mの高さであったが、今回は584mとなっていた。ここ数年で急速に辺りの人の流れが変わり、対岸の浅草の賑わいにも影響を及ぼしている。

(関連記事:東京スカイツリー'10-05-15 '12-12-31)

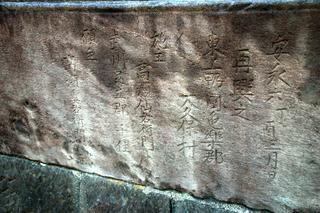

(濡れ仏 東京都台東区浅草)

浅草寺の境内には、金銅製で、像高は2.36m,蓮台を含めると4.54mの観音像と勢至像がある。貞享四年(1687)上野国(群馬県)大久保村(邑楽郡板倉町)の高瀬善兵衛が、かつて奉公した日本橋伊勢町の米問屋成井家より受けた恩を謝し、更に旧戸主善三郎の菩提を弔うために観音菩薩像を、そして、その子次郎助の繁栄を祈るため勢至菩薩像を造立したものである。仏像の作者は江戸神田鍋町の太田久衛門正儀である。また、安永六年(1777)高瀬仙右衛門が施主、千住の高瀬奥右衛門が願主となり、修理したことが追刻されている。

(小笹屋 広島県竹原市本町)

竹原の町並みの中に、酒造業を営む竹鶴家はある。直接、私の父からは聞いていなかったが、竹鶴家が我が家と血縁関係であることを知ったため、訪ねてみることにした。竹鶴家は江戸時代から製塩業と酒造業を営んでいた。製塩業は竹原の町全てが昭和三十年代に廃業しているが、酒造業は現在も続いている。また、この竹鶴家住宅において、ニッカウイスキーの創業者、竹鶴政孝も出生している。(竹鶴家分家)

竹鶴家の奥様に私が名刺を渡すと即気づかれたようで、ご当主が出て来られた。「昔、あなたのお父さんにお会いしたとき、名古屋の方で先生をしていたと聞きましたが…」私の知る範囲の一族の中で、教員をしていたのは私の父だけであるので、多分父はこの方と会ったのだろうと思った。そして、空襲で失われ我が家には残っていない、一族各家が持つ系図を出して来られた。家名は竹鶴家ではなく我が家である。間違いなく一門であることを改めて感じた。

まだ私には訪ねたい家がたくさんある。我が家に大きな影響を及ぼした三河加茂郡の三宅氏の末裔、伊予西条藩の戸倉家・宮島家、医師で俳人であった楠岡家、時代は下り、今治綿業の父と言われた矢野家、日本での魔法瓶工業創始者である八木亭二郎家、これら血縁関係の異姓各家を私が存命の間に訪ねたいと思っている。

(鳥取県米子市中町 市指定文化財)

市街地を通る国道9号線に面して、煉瓦タイルの建物がある。昭和5年(1930)に築造された、RC造3階建塔屋付、延床面積2030㎡の市庁舎建物である。昭和57年(1982)新庁舎が南側に完成し移転。昭和59年(1984)からは山陰歴史館として利用されている。

(京都市中京区)

昭和10年(1935)に新京極と寺町の間の参道に建てられた鳥居である。鳥居の笠木部分が横に張っているため、隣接する敷地の建物に食い込んだ状態になっている。狭い京都の土地ならではの光景である。

(広島県竹原市本町)

竹原の町並みの東、真言宗不老山春秋院長生寺の境内には、河野通直の墓がある。永禄七年(1564)に生まれた通直は、父河野氏臣村上通康、母宍戸隆家の娘の間に生まれたとされる。(旧通説は河野通吉の子)(幼名牛福丸)通康は通直が四歳のときに没し、母は湯築城主河野通直に再嫁したため、河野家の後継者になった。 河野家はこのとき、土佐の一条兼定や、大洲城主宇都宮豊綱に攻められていたが、母が毛利家の家臣、宍戸隆家の娘であったことから、毛利家の後ろ盾を得てこれに対抗、鳥坂峠の戦で勝利した。 九歳で養父、河野通直が没し、家督を相続。翌年、家臣大野直之が離反し長宗我部元親と通じ、河野氏の足元が揺らぎ始める。通直は湯築城内に篭城するが、小早川隆景の勧めもあってその後、小早川勢に降伏した。この際通直は、城内にいた子供四十五人の助命嘆願のため自ら先頭に立って、隆景に謁見したという。然し、所領は没収され、伊予の大名としての河野氏は滅亡した。通直は隆景の本拠地である竹原で天正十五年(1587)二十四歳で病死し、隆景は通直を弔い、墓と寺を建立した。通直亡き後、宍戸元秀の子を後継者として養子に迎え、河野通軌(みちのり)と名乗らせている。

(第一記念橋ビル 名古屋市中区大須)

昭和49年(1974)に築造された、地下1階、地上10階の賃貸ビルである。竣工されてから一度も大規模メンテナンスが行われておらず、建築年齢より経年変化が進んでいるように見受けられる。周辺には第二、第三記念橋ビルが建つ。因みにビル名は、新堀川に架かる記念橋に由来する。