おかずは質素でも、少しはごちそうに感じるかも…。

もち米と、だし汁をベースに味醂(または酒と砂糖少々)を少々、千切りの人参と、山菜の水煮を入れ炊きます。別に軽く塩茹でしておいた菜の花を炊き上がってから混ぜ合わせると出来上がり。

好みでごま塩を加えると、おかずいらずかも…。

(静岡県掛川市高田 1999年2月21日踏査)

8年振りの中遠地方、そして昭和57年6月以来の掛川を訪れた。

新幹線停車駅となったこの地も、西部である天浜線細谷駅を降りると、デンマークとスリランカが並ぶような景であった。辺りは近年住宅が増え始めているようだが、茅葺屋根の民家がまだ所々にみられる。その集落の一角、原野谷川右岸洪積台地上には40基からなる和田岡古墳群が点在する。

「和田岡」とは、各和、高田、吉岡の各一文字を取った地名である。 (瓢塚 前方部から)

(瓢塚 前方部から)

そのうちの一つ、細谷集落からでも望むことのできる瓢塚古墳は、主軸を北に向ける全長63m、高さ3mの前方後円墳であり、付近の礫を利用し、葺石としている。出土する壺形埴輪から5世紀前半とみられ、前方部南西角が削り取られている。 (大塚 前方部から)

(大塚 前方部から)

吉岡大塚古墳は、全長55m、高さ現状6.1m、東側に向く帆立貝式前方後円墳である。この古墳は保存状態が良好であり、二段築成の墳丘、葺石、帯状列石、石堤、周濠が確認できる。埴輪から、5世紀中葉とみられる。 (春林院古墳)

(春林院古墳)

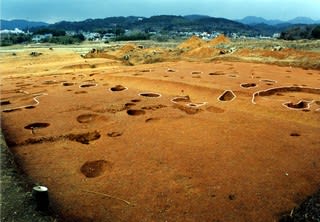

大塚古墳の東方、原野谷川を見下ろす台地縁端に位置する春林院古墳は、「ビオトープ(=動植物の安定した生息空間の意)自然公園」内にあり、径30m、高さ5mの古式円墳である。近年発掘調査が行われ、トレンチ跡が残る。墳頂では方形石敷遺構が検出された。

これら3基と、金塚古墳、行人塚古墳を合わせ、平成8年に国指定史跡となった。

掛川は、史跡案内に関しては若干遅れているように感じた。ただ最後に訪れた春林院古墳は、今後史跡公園として整備されるようである。

明治4年(1871)、笠松から県庁がこの地に移転し、司町は誕生した。

現在の岐阜県岐阜総合庁舎は昭和41年(1966)岐阜市郊外薮田に移転するまで、県庁舎であった。

大正13年(1924)に竣工した県庁は、RC造地下1階地上3階、延面積7,759㎡の庁舎棟と、一部SRC造延面積1,656㎡の議会棟からなり、当初は11階建て塔屋付きの予定であったが、建築段階で関東大震災が発生し、現在の構造に急遽変更されたという。

現在は岐阜県近代化遺産に指定され、内装に赤坂金生山産のシカマイア(古生代二枚貝)化石含有大理石を使用し、ステンドグラスを採用するなどの特徴がみられる。

県庁に隣接する旧岐阜大学医学部附属病院は、明治8年(1875)に岐阜県公立病院として開設され、翌年この地に移転したことに始まる。

2004年閉鎖時点で残された建物は、 1954年南病棟、1956年北病棟 、1961年中病棟、1965年看護婦宿舎がそれぞれ築造され、1967年には、当時岐阜県立医科大学附属病院であった施設を国立移管し、岐阜大学医学部附属病院となった。そして1970年放射線治療棟、外来診療棟、1972年病棟(東側・第1期工事)、 1973年病棟(西側・第2期工事) 、1976年中央診療棟、1986年リハビリ棟、1991年MRI-CT装置棟がそれぞれ築造されたが、その後は手狭となったことと、相次ぐ増築により敷地面積30,900㎡に対し延床面積69,700㎡と空間が著しく減少したこと、更に外壁落下等の老朽化が進み、耐震割合が21%で、残りの建物79%が耐震不合格危険構造物となってしまったこと等により、移転することを決定。2004年に岐阜大学分散校舎統合と共に岐阜市西部郊外柳戸に移転した。

2007年度には解体を開始し、土壌調査後に再開発されることになっている。

事実上制約を受けやすい病院施設跡地利用を、市文化施設として整備する方針が進められているという。

栄枯盛衰を如実に現したようなこの地を、感慨深くみる人は多いことだろう。

(関連記事:旧岐阜県庁舎2008)