今月限りで廃止される豊橋鉄道細谷線の小松原バス停を降りる。

小松原集落を北へ歩くと、東観音寺(とうかんのんじ)がある。

天平年間(729~)行基が熊野権現参詣の後、鳥羽、伊良湖から伊勢道を通り小松原の海岸を東方へ赴く最中に熊野権現の啓示を受け、馬頭観音を彫って天平五年(733)に寺を建立し、本尊としたという。鎌倉時代には地頭安達盛長、戦国時代には二連木城主戸田宗光や今川義元、そして徳川家康の保護を受けた。

寺は元々、行基が啓示を受けた伊勢道沿いにあったが、宝永大地震による津波で倒壊、正徳五年(1715)にやや内陸に入った、現在地に移転された。

境内に建つ多宝塔は、大永八年(1528)戸田氏臣藤田左京亮により寄進、津波の被害は免れたようで、この地に移転され、明治40年に重要文化財に指定された。江戸中期頃からは、三河三十三観音巡礼一番札所になり、現在も三十三観音像が並んでいる。

寺を後にし、「小松原街道」を歩く。

寺沢、東七根を通り、天伯原へ向けて歩いて行った。

開幕されてからの昼間は初めてとなるこの日。

夢見る山、JR東海超電導リニア館、長久手愛知県館(津島市の日)、中部千年共生村、トルコ館、ブルガリア館、スペイン館、チュニジア館、ボスニアヘルツェゴビナ館、ヨルダン館、リビア館、ブルネイダルサラーム館、ベトナム館、フィリピン館、マレーシア館、南太平洋共同館、インドネシア館、タイ館、三菱未来館@earthもしも月がなかったら、フランス館、イタリア館、ギリシャ館、南アフリカ館、アフリカ共同館、エジプト館、ルーマニア館、スイス館、アイルランド館、ウクライナ館、ポーランド館、ロシア館、イギリス館、リトアニア館、オーストリア館、ベルギー館、ポルトガル館、北欧共同館、オランダ館、ガスパビリオン、ワンダーサーカス電力館の順に、数々の施設をまわった。

(関連記事:2005/ 3/20 4/14 6/24 9/4 9/26)

名前の由来はわからないが、この辺りは宝川が氾濫した際に洪水が著しかった原といわれている。

この辺りから俗に「大堀」と呼ばれる氾濫野水の流れの跡へとつながっていく。

私が子供の頃からの水辺。

当時の川の中には、元来から棲息のフナ、オイカワ、クサガメ、イモリを始め、近くの料理旅館の池から逃げ出したコイ、ヒブナ、ニジマスなどがみられ、水中動物の豊富な川だった。

今は水辺から、それらの魚類たちはほとんどみられなくなってしまった。

各地では記念行事が催され、未だ熱気は衰えてはいない。

そんな私も開幕中は昨年4月14日の夜に訪れてから、4度足を運んだ。

そのうちの初回の光景を振り返ってみようと思う。

この日は時間の関係で限られた範囲しか回れなかったが、夜のグローバルコモン、サウジアラビア館、スリランカ館、イエメン館、カタール館、イラン館、パキスタン館、バングラデシュ館、韓国館、中国館、モンゴル館、中央アジア共同館、ネパール館、ブータン館、アメリカ館等を訪れた。

まだ開幕してから日が浅いためか、思ったより人は疎らであった。

(関連記事:2005/ 3/20 6/21 6/24 9/4 9/26)

浮城と呼ばれた高島城へ訪れた。

この付近は中世以前は諏訪湖に浮かぶ島であったため、高島という地名が残ったのだという。

元々は天文年間(1532~1555)に諏訪満隆が茶臼山に出城として築いたのが始まりとされる。

慶長三年(1592)現在地に日根野高吉が築城した。慶長六年(1595)日野根氏は下野国壬生に転封となり、旧領主諏訪氏が入城し明治まで続いた。

「諏訪の殿様よい城もっちゃる。うしろ松原まえは湖」と詠われている。

柿葺きの天守等は廃藩後解体され、現在の天守等は昭和45年(1970)に再現されたものである。

上諏訪を散策し、高度成長時代からストップしたような街並みをみていると、所謂情緒ある街並みというより、私世代的に懐かしい感覚を覚えた。

そして諏訪を去る頃には気温も15℃となり、浴後の火照りだけが残っていた。

午前9時塩尻に到着。気温19℃

まるで欧州の気候のように至るところ灰色に覆われている。

中央東線に乗り上諏訪に到着。ここは伊那谷を下る飯田線列車の発着場でもある。

本日の当初の予定は、ここから車山方面に向かう予定であったが、天候が優れないこと、明日以降に疲れを持ち越さないことなどから、市街地を散策することとした。

諏訪湖と諏訪大社と温泉のまち上諏訪は、中山道下諏訪宿から分かれる甲州街道最初の宿場町でもある。

先ずローカルデパート丸光百貨店の最上階にある温泉に入浴。

そして私の習性でもある水辺へ。

靄越しに見る諏訪湖は、また違った雰囲気を醸し出していた。

間欠泉の放出待ち合わせで一休みし、各ミュージアムへ。

一番盛況であったのがアール・ヌーヴォーを得意とする北澤美術館。隣接するセイコーエプソンの服部美術館は前者と比較し静寂を呈していたが、それは品格からくるものであろうか。

次に美術館かと思い入館したところが、片倉館という温泉施設。

昭和3年(1928)に完成した森山松之助設計による洋風建築は、流行に取り残されることなく人々が多く訪れるところでもある。

片倉館と同じく、シルクエンペラーと呼ばれた片倉製糸社長、片倉兼太郎が開設した諏訪市美術館(旧考古館)も観覧。こちらは、和風鉄筋造りの元祖といった建物であった。

(関連記事:下諏訪 岡谷 高島城)

松原に差し掛かると、彼方からの太平洋の力強さが聴こえてきた。

松原の中には、天女が水浴び中に羽衣をとられたという伝説の「羽衣の松」がある。

松に砂浜、そして波のコントラストは美しいが、砂浜だけを見てみると富士山による付近の地質、水質によって灰のようである。

その砂も、安倍川から運ばれてくる砂礫の減少によって、年々侵食されつつある。

同所にある海洋科学博物館も訪れた。

ここは東海大学附属であるため、名港水族館を“観せる”とするならば、ここは“学ぶ”というところを主旨としているように感じた。

然し近年各地の大型水族館の開館による影響もあってか、休日でも来館者は疎らで、閉鎖されている部分や施設の老朽が目立ち、このままでは先行き暗い。

敷地の広さを強みにし、何か活かしてほしい…そう思った。

(静岡市池田/清水市馬走 1997年9月20日)

静岡ICを降り、市街地を抜け市南東端日本平へ。向かう道中は、我が三河地方で見るような風景が広がっている。

やがてドライブインに到着。頂及び展望台はここから少し登ったところにある。標高307mからはこの日、富士は雲に隠れていたが、駿河湾を挟み伊豆半島や清水港、愛鷹山が望めた。

またこの辺りは、先土器時代の遺跡の地でもあり、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の伝説の地でもある。

清水日本平パークウェイを下り、清水市折戸で昼食、そして駿河の突起、三保へ向かう。

(関連記事:持舟城 宇津ノ谷 宇津ノ谷隧道 丸子佐渡 鞠子宿 丸子泉ヶ谷 丸子城 丸子大鈩 本覚寺・大楠 伊勢神明社の大楠 小鹿池 有東山 八幡山 登呂遺跡 芹澤介の家)

(江尻 清水市内線 清水港線 罐詰記念館)

平成11年9月24日に発生した豊川竜巻。

このときは私の勤務先近くを通過し、目撃した人も多かった。

この日は台風18号が九州に上陸し、その影響で遠く離れた東三河5ヵ所で竜巻が発生した。

そのうちの一つ、小坂井町、豊川市で発生した約7kmの竜巻の跡を辿ってみた。

(写真はモノクロフィルムカメラ、カラーフィルムカメラを使用)

翌日、付近は急ピッチで復旧作業が行われていた。

発生場所は小坂井町篠束付近、そこから南は被害が無い。

進路は北東に向かっており、道路の標識が横を向いていたり、住宅や事業所の屋根や窓はことごとく被害を受けている。

付近の道路には細かいガラス片等が無数に散らばっていた。

樹木も折れたり、根元から抜けているところもあった。

(豊川市四ッ谷三丁目果樹畑、豊川市諏訪桜トンネル)

大崎町門の耕地では、壊れたビニルハウスや渦巻きの方向を示すように稲や草木が倒れていた。

ここから北の千両町数谷原、千両小学校東側を通って千両町を縦断し、字石畑の山の南西斜面で突き当たったような痕跡がみられた。

ここで勢力が衰えたのであろう、それより北側には殆ど被害は無く、ただ字昇貝津の県道脇の電柱に鉄板の破片が引っ掛かっていた。

通過コース上を見ると、被害の大小が存在した。竜巻のエネルギーが一定ではないことがわかる。

永享の頃(1429~1440)尾張横根城主本多定忠、定助が築城した宝飯郡伊奈村の平城である。

築城の際、氾濫著しかった城の西側を流れる佐奈川を改修し、柳堤を築き、水運と防御効果をもたらした。

享禄二年(1529)岡崎城主松平清康が吉田城を攻めた時、五代目伊奈城主本多正忠は清康軍に参加し、先陣をきって東門を破り牧野氏の吉田城を攻め落とした。正忠は清康を伊奈城に招いて凱旋の祝宴を開き、城内の花ヶ池にあった水葵の葉を敷いて酒肴を出したところ、清康は大そう喜び、新井白石の藩翰譜には「立葵は正忠の家の紋なり、此度の戦に、正忠最初に御方参て、勝軍しつ、吉例也、賜らんと仰ありて、これより御家紋とはなされたり」と記されている。

永禄年間(1558~1569)には宝飯郡大塚城主岩瀬氏に攻められたが、六代忠俊がこれを退けている。そして、天正十八年(1590)八代康俊の代に下総小篠へ移封し廃城となった。

現在は農地の真中に本丸部分の曲輪と石塁、土塁の一部が残されている。

愛知ふるさとづくり事業によって整備され、物見櫓が建てられ伊奈城跡公園となった。物見櫓が再現されてから約10年の年月が経ち、城跡に合致した光景となりつつある。また、城の南には、七代忠次が隠居した場所及び六代忠俊夫妻、光忠夫妻、忠次の墓碑がある「お松見」がある。

(愛知県宝飯郡小坂井町伊奈)

私が子供の頃は、水溜りのような池に過ぎなかった花ヶ池。

愛知ふるさとづくり事業によって整備され、小公園化された。

花ヶ池は徳川家三つ葉葵紋の発祥の池である。享禄二年(1529)岡崎城主松平清康が吉田城を攻めた時、五代目伊奈城主本多正忠は清康軍に参加し、先陣をきって東門を破り牧野氏の吉田城を攻め落とした。正忠は清康を伊奈城に招いて凱旋の祝宴を開き、城内の花ヶ池にあった水葵の葉を敷いて酒肴を出したところ、清康は大そう喜び、新井白石の藩翰譜には「立葵は正忠の家の紋なり、此度の戦に、正忠最初に御方参て、勝軍しつ、吉例也、賜らんと仰ありて、これより御家紋とはなされたり」と記されている。

現在はヒメコウホネ、オグラコウホネを主体に、湿地植物が花開いている。

(地域関連記事:お松見 豊川竜巻 東海道小坂井 吉田往還篠束 市道 菟足神社 才ノ神 平井稲荷山遺跡 伊奈銅鐸出土地 樫王貝塚 小坂井 五社稲荷神社)

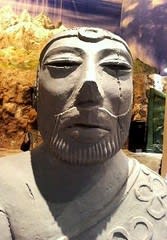

飛彈国分寺は天平十八年(746)、聖武天皇の勅願により各地の国分寺と同様に創建されたものであり、当時の塔跡の礎石が残されている。

現在の本堂は室町時代の建立で、国指定重要文化財となっている。また、三重塔は文政四年(1821)のもので、創建当時からは斉衡年中(854~857)、室町時代、元和元年(1615)に再建されているが、いずれも火災、天災で滅失している。

戦後の発掘調査によって、現本堂付近には国分寺金堂があったと推定されている。

(関連記事:飛騨国分寺平成二十年 飛彈総社 美濃国分寺 水無神社)