隠居山から、この地に差し掛かかった。

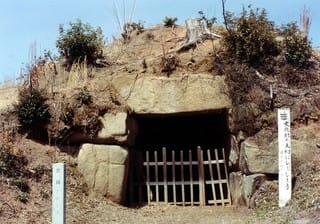

元屋敷古窯は、天正十一年(1583)加藤景延が肥前唐津の技術を、初めてこの地に取り入れたとされる窯である。連房式登窯(斜面に造られた複数の焼成室がつながった形式)では、織部釉、黄瀬戸釉、志野釉、天目釉の焼物が焼成された。付近では唯一、窯跡に覆いがかけられ、保存措置がされている。また、この窯で焼かれたとみられる慶長十七年銘織部釉香炉が、東京国立博物館に収蔵されている。

元屋敷古窯と清安寺古窯の中間の平地で、発掘調査が行なわれていた。

その清安寺古窯は、加藤景延の墓所である清安寺の裏側で、元屋敷に続いて江戸初期にかけて、御深井釉(灰釉)、織部釉、天目釉の食器等が焼かれた。清安寺窯に隣接して、窯ヶ根古窯があり、織部釉、天目釉の焼物が焼かれた。熱田神宮奉納の獅子紐香炉は、この窯で焼成されたという。この清安寺古窯、窯ヶ根古窯は、昭和45年(1970)中央自動車道築造に伴い、道路にかかる部分の発掘調査が行なわれている。

(清安寺古窯)

(清安寺古窯)※釉薬(ゆうやく:うわぐすり)

・御深井釉…淡い青磁色の釉薬、灰釉。尾張藩御庭焼の御深井焼をルーツとする。

・織部釉…緑色の釉薬。一般的には、焼物の一部に織部釉が掛けられ、あとは鉄釉により絵が描かれることが多い。また、焼物全体に掛けられたものを総織部といい、織部のスタイルで鉄釉を用いた黒織部(掛け分け)と織部黒(総掛け)等がある。

・黄瀬戸釉…黄色の釉薬。隣接する瀬戸焼をルーツとする。

・志野釉…白濁した釉薬。下地に鉄釉を薄く施すことによって、焼成で志野釉が灰色に変化したものを鼠志野という。

・天目釉…鉄(飴)色の釉薬。焼成中の状況によって、独特の模様が現れる。

(関連記事:段尻巻古墳・乙塚古墳 五斗蒔 大富館)