(愛媛県大洲市)

南予地域の北の入口、大洲(おおず)

暴れ川であった、肱川(ひじかわ)に沿って栄えた大洲城城下町である。また、松山からの大洲街道、南予地方へ向けての宇和島街道の接点にあり、伊予の小京都とも呼ばれる。

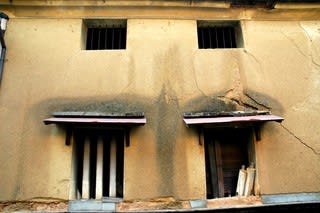

大洲は、空襲被害を受けなかったため江戸時代からの町並みが残り、戦後に始まった肱川の鵜飼いも盛に行われている。

この地は昭和41年(1966)のNHK連続テレビ小説「おはなはん」の舞台となった。明治34年(1901)建造の旧大洲商業銀行(現おおず赤煉瓦館)や、往時の町並みが今も残っている。

(小京都関連記事:信濃松代 筑摩松本 伊那飯田 加賀金沢 飛騨高山 飛騨古川 郡上八幡 尾張犬山 三河西尾 伊賀上野 近江長浜 近江八幡)

(長野県大町市)

木崎から大町の市街地へと入っていく。

当初、塩の道博物館等、市街地を散策する予定だったが、街を望める高台の大町公園からの夕景を勧められ、三年半振りの大町公園へと向かった。そして現地に到着したが、せっかく訪れたということもあり、更にその上の標高1164mの鷹狩山頂を目指した。

餓鬼岳に沈む夕日

餓鬼岳に沈む夕日 爺ヶ岳・鹿島槍

爺ヶ岳・鹿島槍

鷹狩山は、松本藩の鷹狩りを行う山であったことから、こう呼ばれるようになったという。一昨年までは北安曇郡八坂村であったこの地は、昨年元旦、大町市に編入された。

北アルプス後立山連峰の“夕刻”を確認し、下山、先回は早朝であったため訪れることのできなかった大町山岳博物館を見学し、今夜の宿に向かった。

(関連記事:松本城平成十九年)

何故こんなことが起るのだろう。

医師不足?

患者が多い?

私の祖父は、田舎の外科医だった。

「医は仁術」を口癖に、一年365日、元旦以外は休まなかった、その元旦も、急患が来れば、処置したという。

今の医師数より、人口比でみても、当時ははるかに少ない医師の数。

その中でインターン1名、住み込みの看護士8名でまわしていた。

休みがなかったため、父は、父兄参観日どころか、一緒に遊んでもらった覚えもなかったと言っていた。然し、患者のためにそこまで尽くしたことは、誇りに思ったと、生前語っていた。

今の病院制度は過酷で、医師看護士への負担も大だという。

システムが複雑になり、責任問題から、医師科目の偏り、諸々の問題を抱えている。

然し、急患を目の前にして、取りあえずの処置を決断できる人間はいないのだろうか。

責任を果たすべき上席の人間は何をしているのだろう。

面倒くさいことは除外か?事勿れ主義か?

私も以前、救急車を呼ぶほどではないが、具合が悪くなり、近くの医者に行ったところ、「予約を取ってからにしてください」と言われたことがある。

また、会社でも具合が悪くなり、医務室に行ったところ、「休憩時間に来ないでください」と言われたことがあった。

果たして医師って何?

単なる仕事の一つか?

本当に手がまわらないのか?

一般開業医でも、応急処置くらいはできるだろう。

何故、緊急の緊急処置を決断できないのか。

人の一生を左右する、大事な聖職ではないのか?

教師、宗教者同様、ほかの職業よりも一生をかけて、取り組んでほしいと願う。

大正4年(1915)に市街地板屋町から引佐郡の気賀まで開通した浜松鉄道を起源とする軽便鉄道である。大正12年(1923)終点奥山まで全通した。

軽便鉄道とは、一般的な鉄道より低規格で建設されたものであり、路盤の線路幅もJR等での基準幅1067㎜より狭いものを指している。この奥山線では、762㎜の軌間であった。

昭和22年(1947)遠州鉄道に合併し、遠州鉄道奥山線となった。昭和25年(1950)途中の曳馬野駅まで電化され、昭和33年(1958)起点が二俣線(西鹿島線)遠鉄浜松駅となった。然しこの地方でのモータリゼーションの力は強く、昭和39年(1969)全線廃止となっている。

この日は、犀ヶ崖から姫街道を経てこの路線跡に差し掛かり、名残駅から広沢駅、亀山トンネルを経て、元城駅跡までを歩いた。この区間はその後サイクリングロードとして整備され、トンネルも補修が行われた。

(名残駅跡)

(名残駅跡)

(広沢駅跡)

(広沢駅跡)

この後は、旧元城駅近くに存在した、地名が示す通りの浜松城前身である曳馬城跡へ向かった。

(長野県大町市平)

木崎湖畔には、平安時代末、仁科庄壮官仁科氏によって城館が築かれた。

その後天文年間(1532-)仁科盛能のとき、娘を信濃守護小笠原長時に嫁がせ同盟を結んだという。そして小笠原氏が追放されると、武田氏臣となった。

永禄十一年(1568)盛能の孫盛政のとき、仁科氏臣が上杉氏に加担したため、武田信玄が盛政を切腹させ、信玄の五男晴清を仁科盛信と名乗らせて森城に居城させたという。盛信は、城を拡大し、木崎湖と農具川を結ぶ幾つもの水堀を築き、水城を築いた。然し天正十年(1582)盛信は、高遠城において、織田信忠によって討死したという。

(仁科盛遠髻塚)

(仁科盛遠髻塚)

(阿部神社)

(阿部神社)

城跡は現在、本丸跡が仁科神社となり、境内には仁科盛遠の遺髪である髻(もとどり)塚があって、背後には仁科氏祖、阿部氏を祀る阿部神社、周囲には堀と土塁の一部が残る。本丸西側の一段低い地点が二の丸跡とされ、本丸南側の民家や旅館がある付近に三の丸があったという。更に木崎湖の南端を「機織り淵」と言い、森城落城の際、城主の妻がこの淵に投身し、以後その淵から機織りの音が聞こえたという言い伝えが残っている。

(愛知県豊橋市)

私にとって、身近な場所にある吉田城を、改めてゆっくり見てみると、三河国最大の藩であったことを感じ取ることができる。池田輝政時代に整備された石垣、深い堀、往時の面積… 然し播磨姫路へ転封したため未完成で終わり、更に今は城跡が小さくなり、また、豊橋市の自治体性格が地味であるために積極的に観光活用をしていないが、歴史的には貴重なものである。 (三の丸口御門跡)

(三の丸口御門跡) (金柑丸(旧今橋城主郭)跡)

(金柑丸(旧今橋城主郭)跡) (本丸・金柑丸間空堀)

(本丸・金柑丸間空堀)

(模擬入道(鉄)櫓)

(模擬入道(鉄)櫓) (本丸南側石垣)

(本丸南側石垣)

(辰巳櫓跡)

(辰巳櫓跡) (南御多門跡)

(南御多門跡) (本丸西側塀跡)

(本丸西側塀跡)

(私が子どもの頃、本丸西側石垣内から採集した、石垣加工道具)

(関連記事:吉田城 陸軍歩兵第十八聯隊跡 西方陣屋 吉田宿)

この日は牧内地区から北隣の筒針地区へと差し掛かった。

旧碧海郡筒針村は、鹿乗川(旧矢作川分流)東側に位置している。

村内は往古、この地が矢作川の傍であったことから、それを鎮護する堤墾神社が創建され、明治5年(1872)須佐之男神社と改められている。社伝には、建武二年(1335)矢作川の戦いの際、新田義貞臣畑六左衛門尉時能が、兜の中に納めていた八幡大神を奉納したと伝えている。また近隣には、天福元年(1233)創立の浄土真宗筒井山教泉寺があり、寺に隣接して、松平氏臣小栗正重の居城した筒針城が存在したという。正重の次は松平忠吉の子、吉忠が母方の実家である筒針の小栗氏に入り、小栗吉忠となった。

永禄七年(1564)吉忠は、三河一向一揆の抑えで活躍し、後に三河、遠江奉行職を務めた。

(須佐之男神社)

(須佐之男神社) (筒井山教泉寺)

(筒井山教泉寺)この後、岡崎城大林寺郭堀調査地へと向かった。