(牛頭天王祇園宮 旧村社 愛知県豊川市大木町山ノ奥)

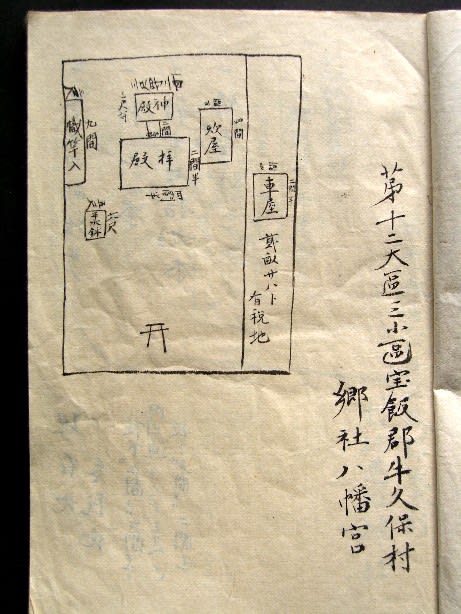

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の二社目に掲載されている。

同神社に伝わる文書には、起源等を伝えるものが残っていないが、元文年間の記録『三河国二葉松』には、「天正十五(1578)丁亥十一月大木村天王社(後の進雄神社)棟札在之」とあり、大木進雄神社棟札には、「奉造立牛頭天王祇園宮一宇棟冊郷内安穏諸額成就皆令満足所(中略)十二月吉日 願主時之地頭松平兵庫助並家 源造殿」とある。これは天文元年(1533)の火災で焼失した社殿を再建したものであるとしている。また、徳川家康が、長篠の戦いの前に戦勝祈願をしたと伝えられている。

境内には江戸時代に建てられた神仏習合時代の神宮寺(現社務所)の建物が残るが、明治初年の神仏判然令によって本尊の十一面観音は、曹洞宗本野山大樹院(大木町新町通)に移され、社名も進雄(スサノオ)神社と改められた。また、神社西側の鶯沢の谷を越えた「西宮」には、蛭子命(ヒルコノミコト)を祀る柏木神社があり、進雄神社の御旅所となっている。同神社資料等によると、柏木神社(西宮大明神)は永享八年(1436)大木、千両村境の加多遍羅山から遷宮したものという。

昭和60年頃の古老の伝承には、「進雄神社にはかつて城があり、そのお殿さんが木戸の砦へ戦いを仕掛け、領土を広げた」というものがある。進雄神社に残る鎌倉中期とみられる宝筐印塔があることや、城跡伝承等から、鎌倉時代の熱田大宮司裔篠田氏も、この地域に関わりがあった可能性もあると推測する。(西原城館)

(境内図面)

(境内詳細)

(鎌倉街道 愛知県稲沢市)

美濃路四ツ家追分から分かれ、北向する岐阜街道は、追分より葉栗郡黒田まで、鎌倉街道とほぼ同じ道程を辿っていた。現在の東海道線稲沢操車場に沿う旧井之口村付近では、蛇行を繰り返しながら旧下津(おりづ)村へと入っていく。一時期、尾張国衙が、この地に存在したと推定されており、また鎌倉街道時代は宿場が存在したという。

街道筋は、往時の風情を随所に残すが、その他にも幾つかの社寺があり、妙長寺、阿弥陀寺、八幡社、圓通寺、圓光寺、神明社等がある。その内、日蓮宗瑞雲山妙長寺は、文明十年(1478)山田長親が、父明長の菩提を弔うため、「法華堂」を建立したのが始まりとされ、天正十一年(1583)には、織田信雄が父の字を入れ、「妙長父寺」と称したこともあったという。

国府山阿弥陀寺は、延応元年(1239)に真言宗曩謨(のうまく)寺として創建し、後に僧蓮如が訪れた際に浄土真宗阿弥陀寺となった。街道脇には「二十四輩」(親鸞の24人の弟子の開基した寺という意)と刻まれた石碑が建っている。また、養老七年(723)行基の開基とされる天台宗寂光山圓光寺には、江戸時代の仁王門が残っている。

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の掲載神社は、区内で最大で、且つ記録した筆者が祠官を務めた、牛久保八幡社から始まっている。

八幡社は、社伝によると天平神護年間(765-6)この地方が飢饉に見舞われた際、(続日本記には、天平寶宇六年(762)この地方に旱魃があったとしている)三河国司が大雀命(オホササギノミコト:仁徳天皇)を祀り、創建したのが始まりという。

その後、建久、正治の頃(1190-1200)三河守護安達盛長が社殿を造営し、永享十一年(1439)一色時家が一色城築城と共に社殿を改築している。そして、明応二年(1493)牧野成時(古白)が旧牧野城内鎮護の若宮八幡社と合祀し、「若宮八幡宮」とした。また、天正三年(1575)には、織田信長、徳川家康が長篠合戦出陣に際し、武運を祈念したという。

毎年春には、例大祭として若葉祭(うなごうじ祭り)が行われる。牧野氏時代、領民を労うため酒を振舞い、酔った領民が寝転びながらも助け合って帰ったその姿を祭りに取り入れたものが、「うなごうじ」である。笹踊りの囃子方が尾長蛆(おながうじ)のように道に寝転ぶことから、後に訛って「うなごうじ」と呼ばれるようになったという。

(境内図面)

(境内詳細)

(関連記事:吉田往還牛久保)

北市場村から間もなくして、六角堂村に差し掛かる。

村名の由来ともなった通称六角堂のある、臨済宗興化山長光寺は、応保元年(1161)平頼盛が創建したが、次第に衰退し、延元三年(1336)足利尊氏が再興したという。明応八年(1499)法相宗から臨済宗に改宗されている。境内にある六角堂は、現在国指定重要文化財に指定されている、鉄造地蔵菩薩立像を安置するために室町時代に建造されたもので、同じく重要文化財に指定されている。また、江戸時代建造の仁王門(楼門)も市指定文化財となっている。更に境内に隣接して、織豊時代に浅野長勝の邸宅があったという。

長光寺前の美濃路に面して、「左京都道大垣道」「右ぎふ並浅井道」と刻まれた道標が立っている。これは元々、この先の岐阜街道と分かれる四ツ家追分に立っていたもので、文政二年(1819)のものである。その四ツ家追分に向かい、今回はここで美濃路と別れ、旧鎌倉街道筋である岐阜街道を進んでいく。

(関連記事:稲葉宿)

・明治8年(1875)1月、牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、郡内十七社所載の『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』

・明治8年3月、旧渥美郡(現豊橋市域)神社五十八社の什物等をまとめた、『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』

・明治10年(1877)旧渥美郡第二部内五十四社(現豊橋市域)の各社詳細をまとめた『渥美郡第二部内神社誌』である。

今後この資料とあわせて、神社の紹介を順時行っていきたいと考えている。

(掲載神社:牛久保八幡社 大木進雄神社 服織神社 篠田神社 樽井素盞鳴神社 大崎住吉神社)

(東田神明社 瓦町神明社 仁連木稲荷神社 岩田八幡神社)

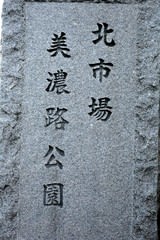

(鎌倉街道 愛知県稲沢市北市場町)

清洲宿の西に位置する北市場村は、寛文八年(1668)の大火以前は清洲宿の一部であり、青物市場があったところである。

地区の東には、臨済宗興聖山総見院があって、清洲城主織田信雄が父信長の菩提を弔うために伊勢桑名より安国寺を移し、「総見寺」とした。その後「清須越し」によって大須へ移転したが、正保元年(1644)現在地に「総見院」として再建している。更に進むと「内務省御指定国宝虚空蔵菩薩」の石碑が建つ曹洞宗白峰山亀翁寺がある。

地区の中央北側、古川沿いには、かつて牛頭天王社と呼ばれ、須佐之男命を祀る立部神社がある。ここでは秋に「こがし祭り」が行われ、二台の山車が練る。神社の西側には「北市場美濃路公園」があって、道路に沿って松が植えられている。また、その北側には、天明三年(1783)に設置された清須代官所跡がある。

街道独特の弧を描く道を進むと、六角堂村に差し掛かっていく。

(関連記事:稲葉宿)

古来、「真木」と称したこの地は、享徳年間(1452-54)に瀬木(せぎ)と改められたという。

文安四年(1447)の台風による氾濫まで、豊川本流が傍を流れていた自然堤防上のこの地は、その後も分流が流れていただろうと推測され、その立地を利用し明応二年(1493)牧野成時(古白)が城を築いた。間もなくして波多野全慶が居城する牛窪村一色城を攻略し、成時は一色城へ移り、子の成勝が瀬木城主となった。そして永正二年(1505)成時は今橋城を築き居城、後を成勝が守り、瀬木城は廃城となっている。

(北西側遠景 1982年4月撮影)

(北西側遠景 1982年4月撮影) (東部土塁断面 2002年3月撮影)

(東部土塁断面 2002年3月撮影) (西側堀 2007年2月撮影)

(西側堀 2007年2月撮影) (主郭北西側高土塁と堀)

(主郭北西側高土塁と堀)現在、主郭であった場所には神明社が建ち、背後に高土塁が残っている。また、神社前方主郭入口には、虎口を成す土塁があり、当時は周囲に配していたであろう堀が、西側に残されている。昭和53年頃、私は堀内で、土鍋片、陶器片を採集したことがあった。近年、東側が宅地となり、光景が変化してきている。

(関連記事:讃岐屋敷)

阿方(あがた)に差し掛かるのは、昭和57年に「阿方貝塚」に訪れて以来である。

阿方の集落を歩いていると、地区の民俗行事「阿方獅子舞」の絵が建物の壁に描かれていた。また、その傍には越智孫兵衛、熊太郎顕彰碑がある。旧阿方村の庄屋であった越智孫兵衛は、年貢の減免を直訴し、それが受け入れられ飢饉を乗り切ったという。その孫兵衛の墓碑及び宝筐印塔(供養塔)が延命寺境内にある。

四国八十八ヶ所巡礼第五十四番札所、真言宗近見山宝鐘院延命寺は、天平年間(729-748)に行基によって北側の近見山頂に開基創建されたが、その後衰退し、空海が嵯峨天皇の勅願を受けて再興している。その後動乱の世となり、応永年間(1394-1427)に河野氏臣重見氏が近見山に城を構えたため、享禄、永禄、天正の頃に兵火によって荒廃、再建の度に移動し、享保十二年(1727)に現在地に移っている。また、五十三番札所円明寺との混同を避けるため、明治に入り、「円明」から「延命」と文字を改めている。

境内には、江戸前期の僧真念建立の標石(道標)があり、また、山門は今治城廃城の際に移築した城門である。

(関連記事:へんろ道別宮(南光坊) へんろ道日高(泰山寺) へんろ橋(蒼社川))

大木田面(おおぎとおも)と呼ばれた条理制遺構の中央、旧土々川沿いの微地高地に築かれた城館跡である。

江戸時代後期の記録『三河堤』に、「信光の孫、長沢松平上野介益親の末弟、兵庫助親臣宝飯郡篠田村に住す、法名浄金」とある。兵庫助が天正年間にこの地を領し、天正十八年(1590)家康の関東移封と共に廃城となっている。

元文年間の記録『三河国二葉松』には、「天正十五(1578)丁亥十一月大木村天王社(後の進雄神社)棟札在之」とあり、大木進雄神社棟札には、「奉造立牛頭天王祇園宮一宇棟冊郷内安穏諸額成就皆令満足所(中略)十二月吉日 願主時之地頭松平兵庫助並家 源造殿」とある。

現在、城跡は、耕地及び宅地となっているが、北西隅の稲荷社の祠がある土塁及び東側土塁と、篠田神社に至る土塁の痕跡を残している。古老の話しでは、現状より土塁や「小堀」が残っていたという。また付近には、木戸、城跡、城戸、城堀、城前、城屋敷の地名が伝わっている。

昭和60年頃の古老の伝承には、「進雄神社にはかつて城があり、そのお殿さんが木戸の砦へ戦いを仕掛け、領土を広げた」というものがある。進雄神社に残る古式の宝筐印塔があることや、この伝承等から、鎌倉時代の熱田大宮司裔篠田氏も、この地に関わりがあった可能性もあると推測する。

(1982年4月撮影の北西隅土塁と標柱)

(1982年4月撮影の北西隅土塁と標柱) (1983年撮影同所)

(1983年撮影同所)(関連記事:西原城館)

(べっくさん 愛媛県今治市別宮町)

大三島大山祇(おおやまづみ)神社の遥拝として日吉(現在地)の地に、和銅六年(713)に創建したものという。その後、大山祇本社の神宮寺が移転、その内の一つが南光坊である。また、神職は越智郡司越智為世の子為頼がこの地に住み別宮氏と名乗り、代々務めた。

鎌倉時代には、河野氏族であった僧一遍が、この地に訪れたと聖絵にある。そして元享二年(1322)には兵火、天文二十年(1551)には落雷で社殿が焼失したと社伝にあり、天正三年(1575)来島通総が再建している。その後の第二次世界大戦による空襲で社殿を焼失しながらも、拝殿だけは通総時代のものであり、県指定文化財となっている。

(末盛城 名古屋市千種区城山町)

旧愛知郡東山丘陵の端に築かれたこの城は、周囲に二重の堀を廻らしている。訪れたこのときは、城跡に建つ城山八幡宮への初詣客で賑わっていた。天文十七年(1548)古渡城(名古屋市中区橘)の織田信秀が築き、この城に移った。信秀は間もなく病死し、子信勝(信行)が入ったが、信勝は兄信長に対向し、弘治二年(1556)「稲生の戦い」(名古屋市西区)で戦ったが敗北した。そして翌年再び謀反を企て、その情報を柴田勝家が知り、信長に知らせた。信勝は清洲城で殺され、末森城は廃城となった。その後城跡は、信勝が創建した白山社を由来とする城山八幡宮となった。

(関連記事:大高城)

(千種区記事:覚王山日泰寺 星が丘 城山八幡宮)

四国八十八ヶ所巡礼第五十五番札所、真言宗別宮山金剛院南光坊は市街地にある。私の父の出生場所に程近いこの地は、第二次世界大戦による空襲で一面焼け野原となった。付近の戦前からある石塔等には、一部に焦げた跡が残っている。当然父の家もこの空襲で失った。

南光坊は元々、大三島大山祇(おおやまづみ)神社の神宮寺として創建されたものである。後に別宮(べっく)大山祇神社境内に移転された。そして明治維新に発布された神仏判然令によって、現在のかたちとなった。

境内にある文久年間(1861-64)建立の金毘羅堂と、大正5年(1916)建立の大師堂は、空襲の中で残った伽藍である。

(関連記事:へんろ道阿方(延命寺) へんろ道日高(泰山寺) へんろ橋(蒼社川))

そんななか、夕方に聞こえた救急車は、列車飛び込み事故の救護であることがわかった。

然し、亡くなってしまった。

私の母校の前で、その生徒の中学生が飛び込んだのだ。

進路に関して悩んでいたそうだ。

私も悩みがなかなか理解してもらえず、さらに悩んだときがあった。

然し、命を捨てるところまで至る前に、父や身近な大人に支えてもらうことができた。

今何か隔たりを感じるものがある。

大人と子ども、深い意味での「距離感」ではないだろうか。

先程のニュースでも、この事件を伝えていた・・