(大阪市西区立売堀)

昭和25年(1950)中之島に創建した比較的新しい神社であり、現在地へは昭和36年(1961)に遷宮している。祭神は天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高皇産霊神(たかみむすびのかみ)、神皇産霊神(かみむすびのかみ)を祀り、三柱を総称してサムハラという。サムハラという言葉は、サンスクリット語の三跋羅(サンバラ)に由来し、「仏の定めた戒律」 を意味する。無傷無病、延命長寿の神として知られる。

(大阪市中央区大阪城 旧府社)

明治12年(1879)京都東山の豊国神社大阪別社として中之島に創建した、豊臣秀吉と秀頼、秀長を祀る神社である。昭和36年(1961)現在地に遷座し、戦時中に金属供出された秀吉像も復元されている。

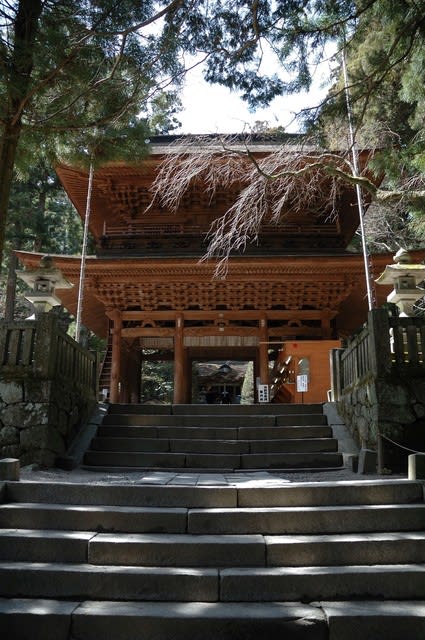

(長野県駒ヶ根市上穂栄町 2006年4月6日)

下総佐倉で生まれた僧還夢が鎌倉材木座の光明寺で修行し、天文二年(1533)に開基したのが始まりという。その後、正徳五年(1715)山崩れにより流出し、文化六年(1809)には大火で焼失している。

(大阪市中央区大阪城)

大阪城本丸跡に長らく閉鎖されていたロマネスク様式の近代建築がある。大阪城天守閣と同じく昭和6年(1931)に竣工した、RC造3階地下1階塔屋付、延床面積7,000m2の軍事施設である。終戦後はGHQに接収され、その後は大阪市警視庁、大阪府警察本部を経て、大阪市立博物館となった。平成13年、博物館は大手前に大阪市歴史博物館として移転し、平成30年まで閉鎖されていた。現在は商業施設「ミライザ大阪城」として利用されている。

(長野県駒ヶ根市赤穂 2006年4月6日)

平成5年、画家池田満寿夫、彫刻家瀬戸剛、写真家藤原新也らの協力のもと、「生きている美術館」をキーワードに設立された美術館である。また、ワークショップ等を行い、生涯学習施設の役割を担っている。(2017年閉館・解体)

(沖縄県那覇市壺屋)

平和通りから与儀大通りまで弧を画く通りがある。琉球王府が各地から陶工を集めた一角であり、「やむちん」は焼き物を表す。総称して壺屋焼と呼ばれ、製造販売の小さな陶器店が軒を連ねる。また、東端には「東ヌカー」(東:あがり・ヌカー:井戸)がある。

(沖縄県那覇市牧志)

国際通りから神原大通り、開南せせらぎ通りに至るこの通りは、戦後間もなく露店が立ち並んだことが始まりであり、昭和26年(1951)商店街入口にあった映画館、平和館に因んで名付けられた商店街である。昭和56年(1981)アーケードが設置されたが、老朽化により撤去が検討されている。