瀬戸内国際芸術祭2016を視察した感想を5回に分けて書いてきたが、最後に作品についての感想を少し。

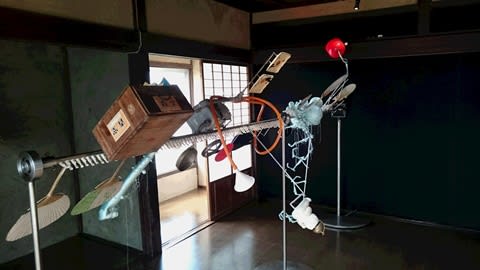

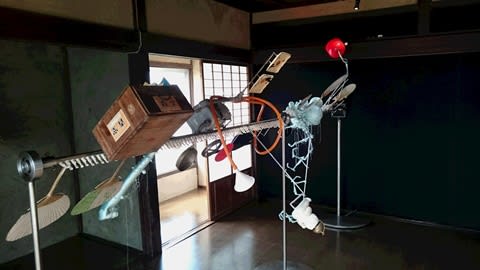

芸術祭を見に行って、作品の感想が最後なんて申し訳ないような気もするが、私にとって、「これは・・・」と圧倒されたり、ガ~ンときたり、ドキッとしたりするような作品は正直言ってあまりなかったような・・・。

もちろん、あんたには現代アートを見る目がないかやら!と言われればそれまでのことで「スイマセン」と言うしかないのだが。

他の参加者を見ていても、船の時間、あるいはバスの時間など気にしながらの鑑賞で一か所当たりの滞在時間は短く、しかも11月3日のように来場者が殺到しているときは作品に魅力にゆっくり浸る事もできない。これはおもしろい!と思う作品の前にはやはり多くの来場者で混み合い、これまたゆっくりなど鑑賞することもできない。

そんな制約を差し引いても、「アートが道具のように扱われて芸術的な評価が二の次になっていないか」との下記新聞の指摘は、アート作品以上にドキッと目を引いた。

朝日新聞(9月23日)

アートをきっかけに、いままで行ったことのないところへ足を運ぶ、アートがきっかけでいろんな人と出会える、地元の人もアーティストと一緒に作品の製作に取り組み中で元気になった。それはそれですごいことかもしれない。

しかし、アートを見る目がない私の感想を言わせていただければ、作品の多くは概して行儀が良すぎるような気がしてならない。

税金が投入され、自治体を中心とした実行委員会からの委託製造みたいなものだから、その期待に応えるのは当然のことかもしれないが、

「空き家をこんなに素敵に見せてますよ。」

「荒れた畑をアートの展示で新しく再生しましたよ。」

って感じ。

芸術祭が地方創生の手法として注目される一方で、国策である地域の活性化に役立つのいい作品、なんてことになればそんなアートに未来はあるのかなとも思う。

そんな私のもやもやを解きほぐすように、芸術祭(地域アート)に関わる様々な課題を提起しているのがこの本。

先の「芸術的な評価が二の次になっていなかい」と問題提起した文芸評論家の藤田直哉さん編集の「「地域アート 美学/制度/日本」(堀之内出版)だ。

アーティストやキュレーター、美術史研究者など芸術祭を取り巻く様々な人との議論の中で問題を掘り下げている。

朝日新聞(9月23日)

芸術祭はまさに乱立状態。

そんな中、瀬戸内国際芸術祭2016の来場者は「104万人」と前回より若干減少し、しかも外国人の割合が大きく伸びていることは瀬戸芸実行委員会会長でもある香川県知事も認めている(これについては「瀬戸内芸術祭を訪れて・・・外国人の多さにビックリ」 「瀬戸内芸術祭を訪れて・・・来場数は??」もご一読いただければありがたい)。

つまり日本人の来場者が大きく減少したのだ。

香川県知事は来場者の数を目標にしているのではないと平静さを装っているが、来場者の膨らましとそれによる経済効果が強調されてきたことも事実だ。

初開催も含め、全国各地で芸術祭が開催されるなか、芸術祭ファンが一気に拡大したわけでもない。

自ずと分散し、各地の芸術祭も淘汰されていく。

ますます「地方創生」への熱い期待がアーティストに向けられていく。

アーティスト、特に現代アートをやってる人って、既存の制度や価値観に異議申し立てするような人じゃないの?っていうのは私の単なる固定観念かもしれないが、制度の中に行儀よく収まるアーティストって、ホントにそれでいいの?という疑問は消えない。

地域振興なんて二の次だ。うちは批評家の批評に耐えうる質の高い作品、あるいは政治や宗教、貧困、差別など今の時代状況を鋭く批評する作品を後押ししていくんだ、なんて芸術祭もあっていいとは思うが、これでは納税者の理解を得るのは大変。

さてさて、これからの芸術祭はどこを向いていくべきか。

難解な記述もあって私にはなかなか読みこなせない箇所もあるが、芸術祭の在り方に関心のある方には「「地域アート 美学/制度/日本」はお薦めの一冊だ。

芸術祭を見に行って、作品の感想が最後なんて申し訳ないような気もするが、私にとって、「これは・・・」と圧倒されたり、ガ~ンときたり、ドキッとしたりするような作品は正直言ってあまりなかったような・・・。

もちろん、あんたには現代アートを見る目がないかやら!と言われればそれまでのことで「スイマセン」と言うしかないのだが。

他の参加者を見ていても、船の時間、あるいはバスの時間など気にしながらの鑑賞で一か所当たりの滞在時間は短く、しかも11月3日のように来場者が殺到しているときは作品に魅力にゆっくり浸る事もできない。これはおもしろい!と思う作品の前にはやはり多くの来場者で混み合い、これまたゆっくりなど鑑賞することもできない。

そんな制約を差し引いても、「アートが道具のように扱われて芸術的な評価が二の次になっていないか」との下記新聞の指摘は、アート作品以上にドキッと目を引いた。

朝日新聞(9月23日)

アートをきっかけに、いままで行ったことのないところへ足を運ぶ、アートがきっかけでいろんな人と出会える、地元の人もアーティストと一緒に作品の製作に取り組み中で元気になった。それはそれですごいことかもしれない。

しかし、アートを見る目がない私の感想を言わせていただければ、作品の多くは概して行儀が良すぎるような気がしてならない。

税金が投入され、自治体を中心とした実行委員会からの委託製造みたいなものだから、その期待に応えるのは当然のことかもしれないが、

「空き家をこんなに素敵に見せてますよ。」

「荒れた畑をアートの展示で新しく再生しましたよ。」

って感じ。

芸術祭が地方創生の手法として注目される一方で、国策である地域の活性化に役立つのいい作品、なんてことになればそんなアートに未来はあるのかなとも思う。

そんな私のもやもやを解きほぐすように、芸術祭(地域アート)に関わる様々な課題を提起しているのがこの本。

先の「芸術的な評価が二の次になっていなかい」と問題提起した文芸評論家の藤田直哉さん編集の「「地域アート 美学/制度/日本」(堀之内出版)だ。

アーティストやキュレーター、美術史研究者など芸術祭を取り巻く様々な人との議論の中で問題を掘り下げている。

朝日新聞(9月23日)

芸術祭はまさに乱立状態。

そんな中、瀬戸内国際芸術祭2016の来場者は「104万人」と前回より若干減少し、しかも外国人の割合が大きく伸びていることは瀬戸芸実行委員会会長でもある香川県知事も認めている(これについては「瀬戸内芸術祭を訪れて・・・外国人の多さにビックリ」 「瀬戸内芸術祭を訪れて・・・来場数は??」もご一読いただければありがたい)。

つまり日本人の来場者が大きく減少したのだ。

香川県知事は来場者の数を目標にしているのではないと平静さを装っているが、来場者の膨らましとそれによる経済効果が強調されてきたことも事実だ。

初開催も含め、全国各地で芸術祭が開催されるなか、芸術祭ファンが一気に拡大したわけでもない。

自ずと分散し、各地の芸術祭も淘汰されていく。

ますます「地方創生」への熱い期待がアーティストに向けられていく。

アーティスト、特に現代アートをやってる人って、既存の制度や価値観に異議申し立てするような人じゃないの?っていうのは私の単なる固定観念かもしれないが、制度の中に行儀よく収まるアーティストって、ホントにそれでいいの?という疑問は消えない。

地域振興なんて二の次だ。うちは批評家の批評に耐えうる質の高い作品、あるいは政治や宗教、貧困、差別など今の時代状況を鋭く批評する作品を後押ししていくんだ、なんて芸術祭もあっていいとは思うが、これでは納税者の理解を得るのは大変。

さてさて、これからの芸術祭はどこを向いていくべきか。

難解な記述もあって私にはなかなか読みこなせない箇所もあるが、芸術祭の在り方に関心のある方には「「地域アート 美学/制度/日本」はお薦めの一冊だ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます