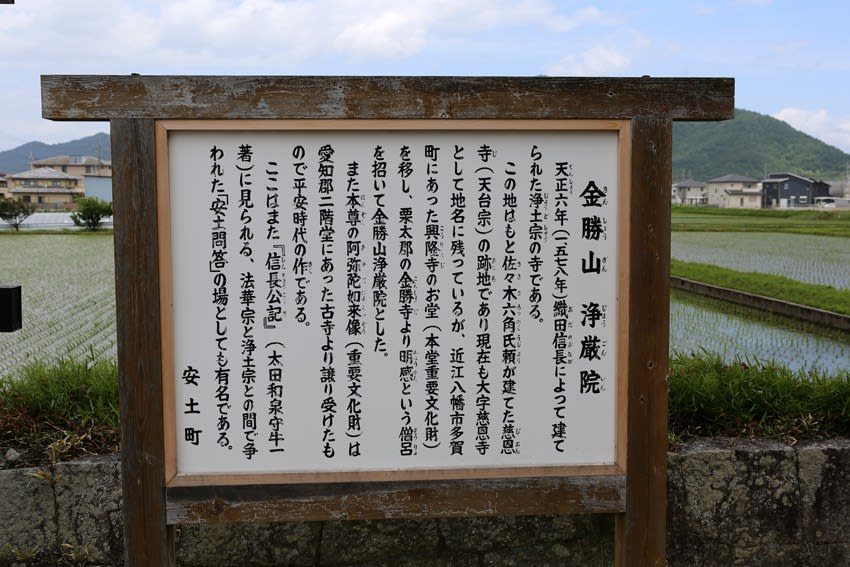

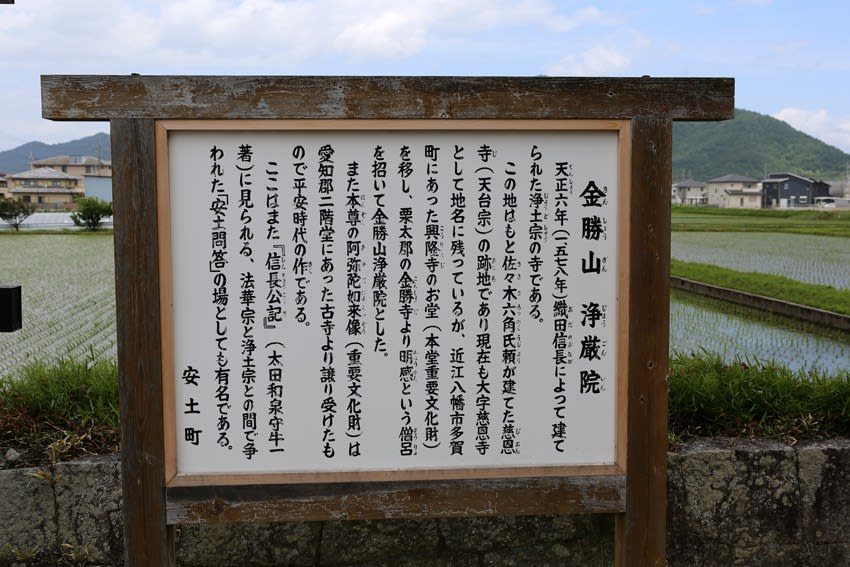

金勝山 浄厳院(滋賀県近江八幡市安土町慈恩寺)

浄土宗の寺院。正式には、金勝山慈恩寺浄厳院(じょうごんいん)

寺の建物は見えるがカーナビの案内する道には私の車では通ることができない。苦労しながらやっとたどり着いた

この寺院を選択した理由は重文の建築物があるということだが、それ以外の知識はない

織田信長が建立したことも知らなかった。途中、安土城跡前を通り、この場所からも見える。なるほどという感じである

山門

鐘楼(安土町指定文化財)

江戸時代中期、寛保2年に建てられたもの。袴腰付の大型鐘楼

観音堂

茶所

釈迦堂

「釈迦堂」の扁額

不動堂(安土町指定文化財)

楼門(重要文化財)

天文年間(1532~55年)に慈恩寺の楼門として創建されたものを、浄厳院の楼門として遺された

三間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺

仁王像

本堂(重要文化財)

室町時代後期。入母屋造本瓦葺き。正面7間、側面6間(「間」は柱間の数)

信長は創建にあたり、本堂を「興隆寺の弥勒堂」から、本尊の「木造阿弥陀如来坐像(重文)」を「二階堂」から移したと伝えられている

扁額には寺号の「浄厳院」

天正7年(1579年)、浄土宗と法華宗との論争「安土宗論」が行われた場所

庫裏

撮影 令和元年5月19日

浄土宗の寺院。正式には、金勝山慈恩寺浄厳院(じょうごんいん)

寺の建物は見えるがカーナビの案内する道には私の車では通ることができない。苦労しながらやっとたどり着いた

この寺院を選択した理由は重文の建築物があるということだが、それ以外の知識はない

織田信長が建立したことも知らなかった。途中、安土城跡前を通り、この場所からも見える。なるほどという感じである

山門

鐘楼(安土町指定文化財)

江戸時代中期、寛保2年に建てられたもの。袴腰付の大型鐘楼

観音堂

茶所

釈迦堂

「釈迦堂」の扁額

不動堂(安土町指定文化財)

楼門(重要文化財)

天文年間(1532~55年)に慈恩寺の楼門として創建されたものを、浄厳院の楼門として遺された

三間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺

仁王像

本堂(重要文化財)

室町時代後期。入母屋造本瓦葺き。正面7間、側面6間(「間」は柱間の数)

信長は創建にあたり、本堂を「興隆寺の弥勒堂」から、本尊の「木造阿弥陀如来坐像(重文)」を「二階堂」から移したと伝えられている

扁額には寺号の「浄厳院」

天正7年(1579年)、浄土宗と法華宗との論争「安土宗論」が行われた場所

庫裏

撮影 令和元年5月19日