先週の日曜日から別邸 に帰省中です。

に帰省中です。

私が帰省 & Uターンするときは、クルマ のときも新幹線

のときも新幹線 のときも、ほとんどどこにも立ち寄らず、本宅⇔別邸を移動するだけです。例外は、郡山・仙台・盛岡とかでのMISIAのライヴ

のときも、ほとんどどこにも立ち寄らず、本宅⇔別邸を移動するだけです。例外は、郡山・仙台・盛岡とかでのMISIAのライヴ に絡めて帰省したとき(たとえばこの記事)と、一関に1泊

に絡めて帰省したとき(たとえばこの記事)と、一関に1泊 してして平泉(記事)と小坂を楽しんだ時(記事)くらいのもの。

してして平泉(記事)と小坂を楽しんだ時(記事)くらいのもの。

今回は、水沢ICでいったん東北道を降り、えさし藤原の郷(さと)に行ってきました。

「えさし藤原の郷」には以前から興味を持っていて、どこにあるのだろうかと調べたら、水沢ICから遠くないではないか と、今回の帰省ではなくても、いつかは行こうと思っていました。

と、今回の帰省ではなくても、いつかは行こうと思っていました。

それが、今回は午前中に岩手県内に入れるペースでしたし、なによりも天気が「暑からず寒からず」で上々でしたので、さっそく行ってみました。

水沢ICから一般道を走ること15分 ほどで、「えさし藤原の郷」に到着しました。

ほどで、「えさし藤原の郷」に到着しました。

駐車場 が広くて驚き

が広くて驚き 、そして、それがかなり埋まっているのにも驚きました

、そして、それがかなり埋まっているのにも驚きました

NHK大河ドラマ「光る君へ」のロケで使われ、「紀行」でも紹介された影響もあるのだろうな…

しかも日曜日だったし…

さもそも、この「えさし藤原の郷」とはなんぞや? ですが、説明板 を抜き書きしてしまいましょう。

を抜き書きしてしまいましょう。

歴史公園えさし藤原の郷は、平成5(1993)年7月、20haの広大な敷地に厳密な時代考証のもと再現された日本初の平安時代の歴史テーマパークです。国内唯一の「寝殿造」の再現をはじめ、大小合わせて約120棟の建築物が建ち並びます。

ここ「江刺」は奥州藤原氏初代清衡公の生誕の地で、清衡公が平泉に移るまで暮らし、平和都市平泉の構想を思案した地と伝えられています。清衡公の父・経清公は、亘理地方(現・宮城県亘理郡)を治めていた朝廷側の役人でしたが、岩手県の豪族「安倍氏」の娘婿となり江刺に移り住みました。江刺と奥州藤原氏の密接な関係は、この時から始まりました。(中略)

経清公・清衡公親子の偉業を顕彰し、奥州黄金文化発祥の地として「歴史公園えさし藤原の郷」は誕生しました。また、平成5年の大河ドラマ「炎立つ」のメインロケ地となったことをきっかけに、数多くのドラマや映画の撮影も行われています。

一千年の時間を超え、さあ出かけましょう、超時代旅行へ!

だそうです。

説明文にある「数多くのドラマや映画の撮影も行われています」はダテではなく、入場門脇には、ここで撮影されたドラマや映画の紹介パネルがズラリ

NHK大河ドラマなんて、3作に1作はここでロケ をやってるんじゃないのか

をやってるんじゃないのか という感じで、反対側には「陰陽師0」と「首」の紹介パネルもありました。

という感じで、反対側には「陰陽師0」と「首」の紹介パネルもありました。

さっそく、観覧料1,000円(安い )をSuica

)をSuica でお支払いして入場

でお支払いして入場 (駐車場は無料

(駐車場は無料 )

)

まずは、「政庁北門」をくぐって、

8~9世紀頃の様式で再現されたという「政庁」から。

「政庁」と聞いて思い出したのは、秋田城趾で見た政庁の模型と、

東北歴史博物館で見た多賀城の政庁の模型(どちらも8世紀頃)でした。

なお、秋田城も多賀城も、「城」といいつつ、実質は古代の地方行政機関です。

念のため…

えさし藤原の郷の「政庁」のおもしろいところは、この8~9世紀の様式の「政庁」と背中合わせに、平泉藤原時代の様式の「政庁」が建てられていることです。

説明板によると、

平安時代後期の政庁は12世紀頃のもので、唐の影響を受けて正殿を中心に左右対称に建物が配置され、太い朱塗りの丸柱は格の高いことを示しています。檜皮葺入母屋造の正殿と脇殿は回廊で結ばれ、高床式の蔵を築地塀と揚土塀(あげつちべい)で囲んでいます。

中央政権の権威を表した華麗な造りになっています。

とのこと。

築地塀は判るけど、揚土塀って何???

こちらのサイトにある「練塀」みたいなものかな???

判らないまま先にすすみますと 、正殿や脇殿の中にはいろいろなモノが展示されていまして、楽器とか、

、正殿や脇殿の中にはいろいろなモノが展示されていまして、楽器とか、

そして、いかにも平安時代らしい3領の大鎧とか…。

そして、正殿の中では、「源頼義の陸奥守着任」の様子が再現されていました。

この正殿で意外 だったのは、天井がなく、小屋組が丸見えだったこと。

だったのは、天井がなく、小屋組が丸見えだったこと。

このえさし藤原の郷は「厳密な時代考証のもと再現」されたというのですから、こういう造りだったのでしょう

このえさし藤原の郷は「厳密な時代考証のもと再現」されたというのですから、こういう造りだったのでしょう

ところで、「光る君へ」第4回の「五節の舞」は、この政庁の前庭に舞台を特設して撮影 されたそうな。

されたそうな。

と、ここまで2つの建物を見ただけだというのに、30分 が経過していました。

が経過していました。

でも、まだ12:30ちょい過ぎ ですから、のんびりとまいりましょう。

ですから、のんびりとまいりましょう。

ということで、「#2」につづきます。

つづき: 2024/05/21 帰省の途中で平安時代にタイムトリップ #2

つづき: 2024/05/21 帰省の途中で平安時代にタイムトリップ #2

と、ちょっと

と、ちょっと

)

)

」

」

」

」

は

は

がてら

がてら

みたい)

みたい)

と思いましたとさ。

と思いましたとさ。

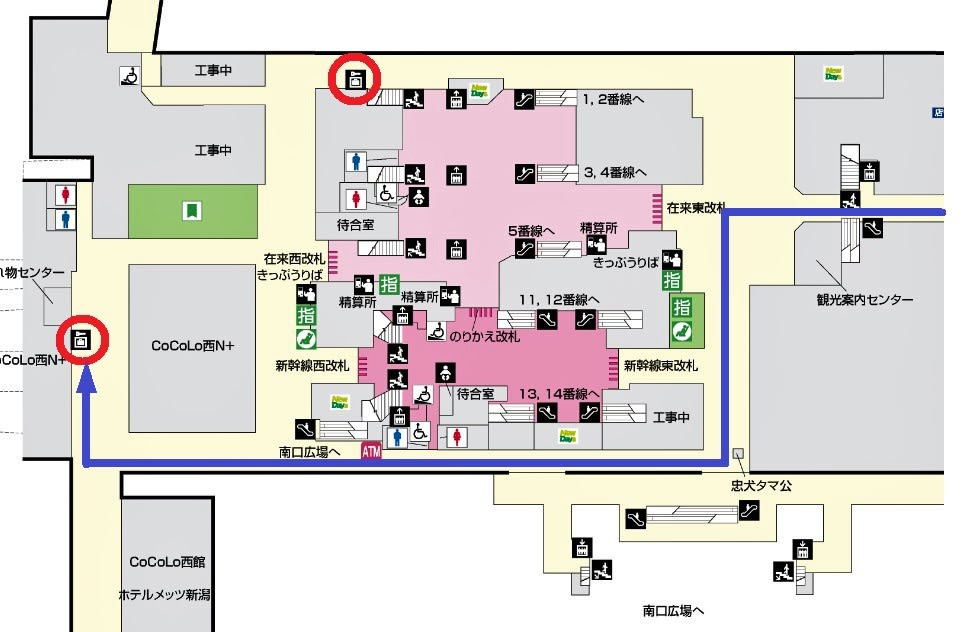

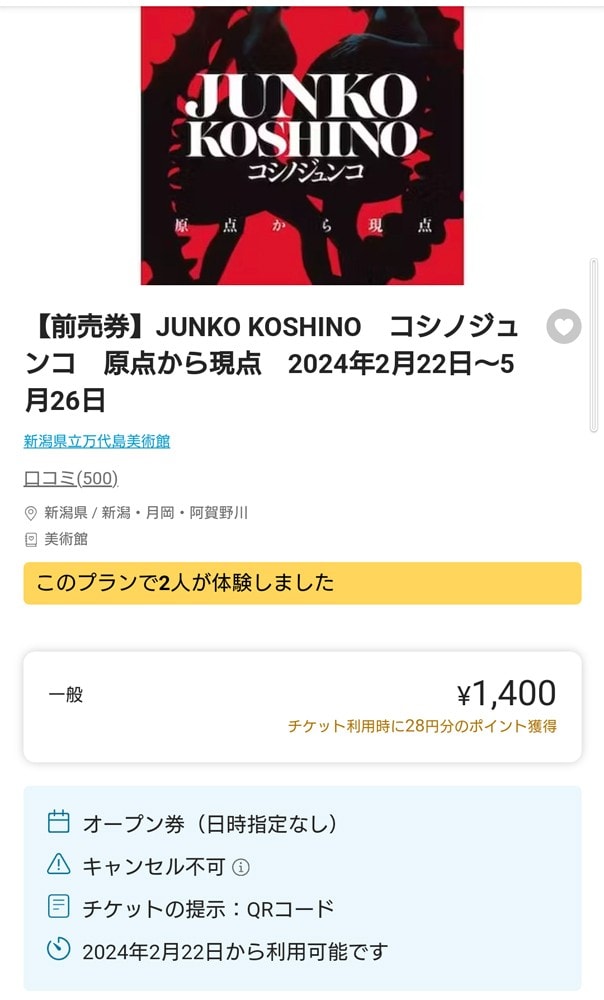

に荷物を入れて…のつもりだったのが、新潟駅の

に荷物を入れて…のつもりだったのが、新潟駅の

」号

」号

、という一日でした。

、という一日でした。

で書いた頃より

で書いた頃より

」

」

⇒

⇒ ⇒展示ホール:

⇒展示ホール: ⇒

⇒

に止まったのは

に止まったのは

」

」

で情報を探したところ、

で情報を探したところ、

、

、