「沖縄旅行最終日は降ったり止んだり(その2)」のつづきは「平和の礎」。

「平和の礎(いしじ)」は、沖縄県のHPから引用すると、

沖縄の歴史と風土の中で培われた「平和のこころ」を広く内外にのべ伝え、世界の恒久平和を願い、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々の氏名を刻んだ記念碑「平和の礎」を太平洋戦争・沖縄戦終結50周年を記念して建設する。

と、要するに「記念碑」です。

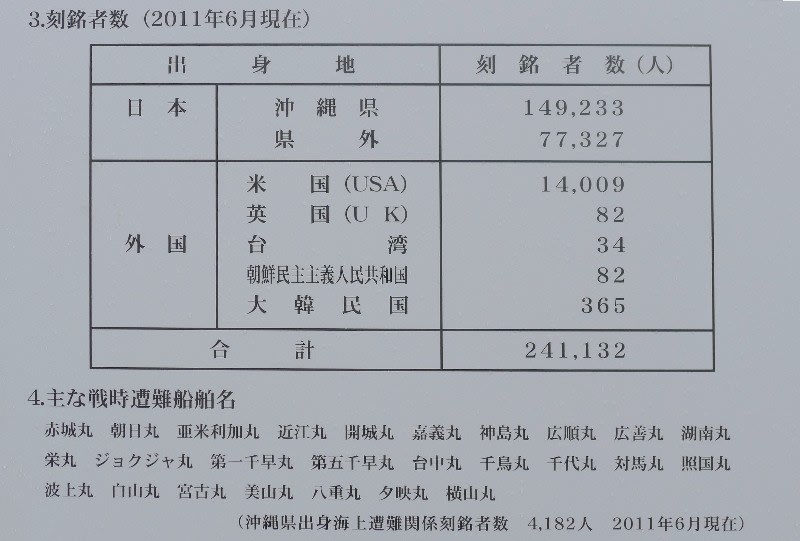

沖縄戦で亡くなり、名前を刻まれている人は、

全部で24万人以上。

このうち、沖縄県出身者の方については、

昭和6年(1931年)9月の満州事変から、昭和20年(1945年)9月までに亡くなられた方(空襲や徴集船、疎開船、引揚げ船の遭難、退去命令や疎開によりマラリア又は栄養失調などにより亡くなられた方を含む)、戦争が原因で終戦後概ね1年以内に亡くなられた方(ただし、原爆被爆者は、期限を定めず刻銘する)も刻銘の対象となっている。

とのこと。

それにしても、屏風型の石の両面に、24万人以上の方々の名前が刻まれている光景というのは、なんというか…、ちょっとことばになりません

海に向かって左側に沖縄県出身者の方々のお名前、右側に沖縄以外の日本人の方々と敵・味方を問わずに外国人の方々のお名前が並んでいます。

こちら は外国人の方々のお名前が刻まれた碑。

は外国人の方々のお名前が刻まれた碑。

私の親戚・知人に沖縄戦で亡くなった人はいませんが、秋田県出身者のお名前を見てみました。

すると、私の祖父と同姓同名の方を発見

ありふれた苗字ながら、祖父と同じ名前の方はそうそういませんから(少なくとも私の名前よりも珍しいと思う)、これには驚きました。

写真に撮って 、他の写真と一緒に実家へ送ったのはいうまでもありません。

、他の写真と一緒に実家へ送ったのはいうまでもありません。

扇形に同心円状に並ぶ「平和の礎」、

扇の要(かなめ)にあるのが「平和の火」です。

この写真では火が灯っているようには見えませんが 、

、

沖縄戦最初の上陸戦である座間味村阿嘉島において採取した火と被爆地広島市の「平和の灯」及び長崎市の「誓いの火」から分けていただいた火を合火

した火が種火の状態で三角錐の中で揺らめいているそうです。

そして、この「平和の火」の方角、沖縄戦終結の記念日、6月23日に太陽 が昇ってくる方角なのだとか。

が昇ってくる方角なのだとか。

次に向かったのは沖縄平和祈念資料館。

この日、5月2日はゴールデンウィーク まっただ中とはいえ、カレンダー上はウィークデーで、資料館には大勢の小学生たちが団体で見学にやって来ていました。

まっただ中とはいえ、カレンダー上はウィークデーで、資料館には大勢の小学生たちが団体で見学にやって来ていました。

博物館・資料館で団体の小学生に遭遇すると、やかましくてたまったものではありません

博物館・資料館で団体の小学生に遭遇すると、やかましくてたまったものではありません が、うまい具合にちょうど昼食時

が、うまい具合にちょうど昼食時 だったもので、そこそこの環境で見学することができました

だったもので、そこそこの環境で見学することができました

2日前、沖縄県立博物館を見学したとき(記事はこちら)、

先の大戦末期の沖縄戦に関する展示が手薄だったのが不思議

だったのですが、沖縄平和祈念資料館を見学して合点がいきました。

現代史、つまり、沖縄戦から本土復帰、そして現在に至るまでの期間は、沖縄平和祈念資料館の守備範囲だったのです。

TVや本、映画などで知っていたつもりの、軍・民の分け隔てなく巻き込まれた沖縄戦 について、沖縄の空気を吸いながら、しっかりと勉強することができました。

について、沖縄の空気を吸いながら、しっかりと勉強することができました。

やはり、重い…。

書き続けるのには、ちょっとパワーが足りません

ということで、本稿はこれまで

つづき:2012/06/17 沖縄旅行最終日は降ったり止んだり(その4)

つづき:2012/06/17 沖縄旅行最終日は降ったり止んだり(その4)

でチラ聴きした印象と比べて、ドラマで聴く

でチラ聴きした印象と比べて、ドラマで聴く できていて、そこで聴いた

できていて、そこで聴いた