「2025年最初の遠征は愛知へ #2-5」のつづきです。

徳川美術館の展示で私がもっとも興味深く観たのは、第3展示室の「大名の室礼-書院飾り-」でした。

徳川美術館の展示で私がもっとも興味深く観たのは、第3展示室の「大名の室礼-書院飾り-」でした。

大名の公式行事は表御殿の「書院」あるいは「広間」で行われた。御殿の各部屋に設けられた飾り付け専用の空間-床の間・違棚・書院床-には、武家の故実にそって各種の道具が飾られた。殿中の飾り付けや典礼を「室礼(しつれい)」といい、江戸幕府はその手本を室町幕府の故実にもとめたので、足利将軍家が秘蔵していた「東山御物(ひがしやまごもつ)」を第一に、唐物と呼ばれる中国製の品々を中心とした飾り付け方が規式(きしき)とされた。

多くの書画や工藝品の産地が中国であっても、それを飾り道具に採りあげ、とりどりに組み合わせ、調和の美を創り出したのは室町の武家社会であり、その美意識や価値観は、そのまま江戸時代の大名家に伝えられた。

書院造りの建物はあちこちで拝見したことはありますが、そこに「飾り付け」した様子は見たことがないような気がします。

名古屋城の復原本丸御殿でも、

熊本城の復原本丸御殿でも、

建物は復原しても、障壁画を除く「飾り付け」は復原されていませんでした。

徳川美術館では、名古屋城二の丸御殿「広間」の一部が「飾り付け」と共に復元されていました。

その「飾り付け」を拝見する前に、床間(とこのま)に向かって右の壁面にある「帳台構え」から。

う~む、、、きらびやか ←月並み

←月並み

安土桃山~江戸時代にかけての室内装飾は中でも「釘隠し」が凄い んですよ。ほら。

んですよ。ほら。

今なら、金型を作って、それでバンバンとプレスすれば大量生産ができますが(需要は無い )、当時も今も、金工職人

)、当時も今も、金工職人 がタガネとトンカチで打ち出して作っているわけで、その工数たるや大変なもの

がタガネとトンカチで打ち出して作っているわけで、その工数たるや大変なもの です。

です。

ということで、まずは「違い棚」の飾り付けを拝見

違い棚は床や書院床の脇に設けられた段違いの棚である。違い棚の上段と下段に置く品はそれぞれ決められており、違い棚の上段には、茶入・茶碗などの茶の湯道具や、香炉・香合などの香道具、また下段には、盆石や本来食物を収納する容器であった食籠(じきろう)などが飾られる。

違い棚は床や書院床の脇に設けられた段違いの棚である。違い棚の上段と下段に置く品はそれぞれ決められており、違い棚の上段には、茶入・茶碗などの茶の湯道具や、香炉・香合などの香道具、また下段には、盆石や本来食物を収納する容器であった食籠(じきろう)などが飾られる。

だそうです。

展示の仕方から、見上げるしかなく、違い棚に飾られているものをしっかりと拝見できなかったのは残念

ま、次、メインの押板(床の間)飾りに行きます

書院の中央に位置する押板(おしいた) (近世以降は床間(とこのま))の最も基本的な装飾形式を「三具足(さんぐそく)飾り」(三具足:花瓶・燭台・香炉の3点一揃のこと)という。武家の重要な儀式に欠かせない、最も格式の高い室内装飾の形式である。

書院の中央に位置する押板(おしいた) (近世以降は床間(とこのま))の最も基本的な装飾形式を「三具足(さんぐそく)飾り」(三具足:花瓶・燭台・香炉の3点一揃のこと)という。武家の重要な儀式に欠かせない、最も格式の高い室内装飾の形式である。

飾り方は、壁面に三幅対の掛物をかけ、中尊と呼ばれる中央の掛物の前に卓(じょく)を置き、その上に香炉を中心として、向かって右に燭台、左に花瓶を配す。さらに卓の左右に一対の脇花瓶を置く。

とまぁ、理由は判りません(とくに燭台)が、いろいろとしきたりが大変です。

有職故実や美術品に通じた人は重宝 されたんでしょうな。

されたんでしょうな。

私、「卓(じょく)」という物・呼び方を初めて知ったのですが、ネットで調べていたら、別邸の仏壇前にある燭台や香炉、鈴などを載せた「机」は、正式には「前卓(まえじょく)」と呼ぶのだと知りました

それはともかく、最後は床間の左側の壁にしつらえられた「書院床(しょいんどこ)飾り」です。

私、本宅のリビングの出窓には、PC やプリンター、筆記具をはじめとする文房具などを置いておりまして、その形状や用途からこの出窓スペースを「書院床」と呼んでいるのですが、

やプリンター、筆記具をはじめとする文房具などを置いておりまして、その形状や用途からこの出窓スペースを「書院床」と呼んでいるのですが、

書院床は、中世の寺院の窓下で僧侶たちが用いた机が起源とされている。中国の文人が心を清らかにしたり楽しんだりするために室内に文房具を飾った先例にちなみ、硯や硯に入る塵を防ぐ硯屏(けんびょう)、筆や刀子を立てかけておく筆架・墨・文鎮、墨をする水を入れる水注、印章や朱肉・糊などを収める印籠などが飾られた。

だそうで、あながち間違いではなかったようです うちの「書院床」は装飾性は皆無

うちの「書院床」は装飾性は皆無 ですけれど…

ですけれど…

徳川美術館のこの他にも、茶室や、

能舞台も復元していました。

このあと、第5展示室「大名の雅び-奥道具-」を観て、私の徳川美術館見学は終了し、ミュージアムショップでちょとした買い物 をしてから外に出ました。

をしてから外に出ました。

あとになって気づいた ことがあります。

ことがあります。

それは、開催中のはずの企画展「めでたきかなお正月」を観ていないこと

Why???

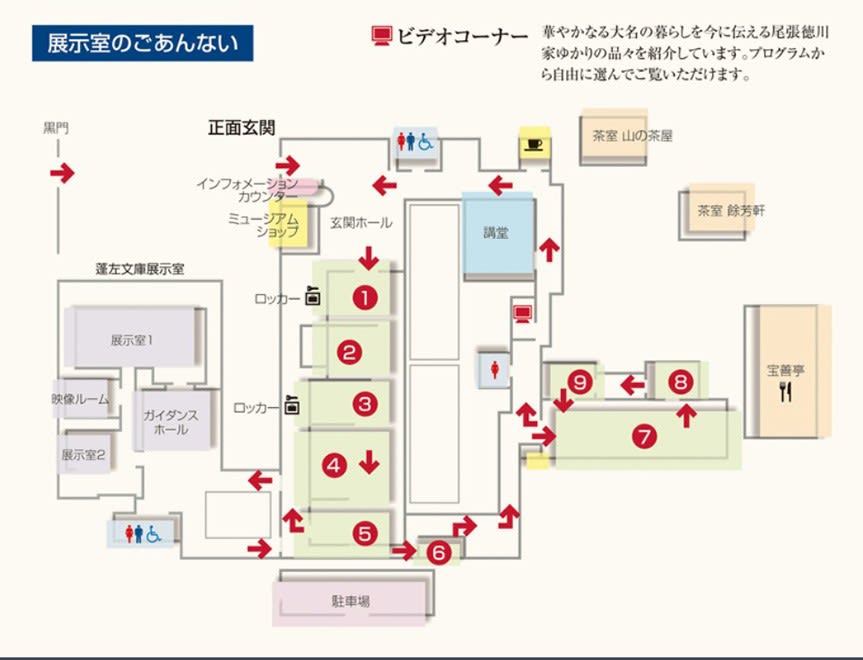

改めて当日の自分の行動と館内マップを照らし合わせてみると、第5展示室を観た後、本来ならば、第6展示室を通って本館にある企画展示室に行くべきところを、私はそのまま玄関ホールへと向かっていました

どうしてこんなミスを犯してしまったのか…

しかも、館外に出るまでそれに気づかなかったという…

今になって反省しきりです。

徳川美術館を出た私は、JR大曽根駅へと向かいました。

ほとんど土地鑑のない私ですので、たよりはスマホの地図アプリのみ。

徳川園・徳川美術館の案内図にしたがって、

東門を出ると左折し、赤荻町線というらしい通り沿いに、「徒歩10分」だというJR大曽根駅に向かって歩きました。

「徒歩10分」というには遠いじゃないか と思いつつ、名鉄とJRの大曽根駅にたどり着き、改札を抜けると、JR線ホームの北端で、土地鑑の無い私でもなんとなく「迂回」をしてしまったような気がしてきました

と思いつつ、名鉄とJRの大曽根駅にたどり着き、改札を抜けると、JR線ホームの北端で、土地鑑の無い私でもなんとなく「迂回」をしてしまったような気がしてきました

帰宅してから調べると、やはり「迂回」していました

JR大曽根駅には、Googleマップではかなり拡大しないと表示されない「南口」が存在して(下の★)、私はその近くを通り過ぎて、北口(上の★)まで歩いていたのでした

後の祭りながら、徳川園・徳川美術館の案内図にはしっかりと、

JR大曽根駅南口(徒歩10分)

地下鉄・名鉄 大曽根駅(徒歩15分)

と書かれていました

そんなこととはつゆ知らず、私は、10分 と待たずにやって来たJR中央線

と待たずにやって来たJR中央線 に乗って、次なる目的地、鶴舞公園へと向かったのでした。

に乗って、次なる目的地、鶴舞公園へと向かったのでした。

つづき:2025/01/22 2025年最初の遠征は愛知へ #2-7 [完結編]

つづき:2025/01/22 2025年最初の遠征は愛知へ #2-7 [完結編]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます