すでにご逝去なさった吉本隆明氏(1924年11月25日~2012年3月16日)の

死の約3年前に出版された本ということになる。

これは、吉本氏の母校である東工大の集中講義「芸術言語論」の集成であるので、

会話体の文章で書かれています。

しかしながら、帯文に驚いた!

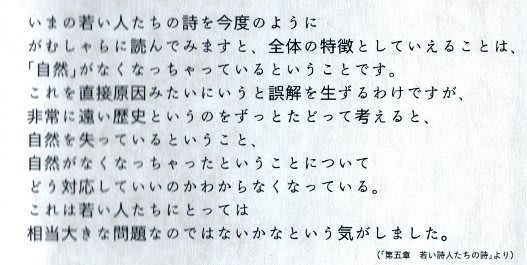

「今の若い人たちの詩は無だ。」と書かれていました。

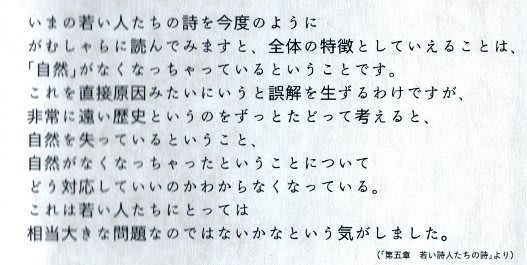

さらに帯文の裏表紙にはこんな風に書かれています。

この講義は5章に分かれていますが、その最後の章「若い詩人たちの詩」のなかで

語られた言葉でした。

17人の若手詩人の詩集を、初めて読まれた吉本氏の驚きが伝わってくる。

これは単なる、若手と大御所との意識の相違ということで括れることではないだろう。

この驚きの先を考えてくださるはずの、吉本氏はもういない。

これを読んだ若手詩人が、これだけで吉本氏拒否という現象が起きたとしたら

それはとても残念なことで、吉本氏の懐の深さを理解した方がいい。

この先の会話は、もし生きていらっしゃったら実現したかもしれないのだ。

(2008年1月30日 初版第一刷 光文社刊)

死の約3年前に出版された本ということになる。

これは、吉本氏の母校である東工大の集中講義「芸術言語論」の集成であるので、

会話体の文章で書かれています。

しかしながら、帯文に驚いた!

「今の若い人たちの詩は無だ。」と書かれていました。

さらに帯文の裏表紙にはこんな風に書かれています。

この講義は5章に分かれていますが、その最後の章「若い詩人たちの詩」のなかで

語られた言葉でした。

17人の若手詩人の詩集を、初めて読まれた吉本氏の驚きが伝わってくる。

これは単なる、若手と大御所との意識の相違ということで括れることではないだろう。

この驚きの先を考えてくださるはずの、吉本氏はもういない。

これを読んだ若手詩人が、これだけで吉本氏拒否という現象が起きたとしたら

それはとても残念なことで、吉本氏の懐の深さを理解した方がいい。

この先の会話は、もし生きていらっしゃったら実現したかもしれないのだ。

(2008年1月30日 初版第一刷 光文社刊)