今日は阿弥陀如来の縁日ですが、雨です。時折強く降る中、合間を見て、阿弥陀如来参拝に流山の東福寺まで歩くことにしました。

武蔵野線をアンダーパスで越えて行きます。

アンダーパスを越えて十数分。坂川と新坂川の分岐点にきました。

坂川歩道橋という人道専用橋で坂川を渡ります。

右へ分かれて行く新坂川。左に見える橋は流鉄の坂川橋梁。

しばらく流鉄の線路沿いに歩きます。満開の栗の花がありました。

流鉄の鰭ヶ崎駅前を通過して行きます。

ブラシの木も満開(?)。

庵を出てからおよそ四十分で東福寺の裏口に着きました。石段は六十五段もありますが、左右は木々で遮られているので、高所恐怖症持ちの私でも悠然と上ることができます。

裏口に回ったのは山門前の、この急な石段を上るのを避けるためです。手すりを頼りにしながらも、この石段を上ることができたのは何年前であったのか、遠い昔です。

あと何回東福寺にくることになるのかわかりませんが、この石段を上ることは二度とないでしょう。

守龍山という扁額の掲げられた山門。

真言宗豊山派・守龍山証明院東福寺の本堂。本尊は開山(弘仁五年=814年)の弘法大師・空海が彫ったという薬師如来です。

本日の目的、千一体の阿弥陀如来を祀る千仏堂に参拝。

今日は扉が閉ざされていましたが、十三年前の四月に撮影した千仏堂の内部です。格子扉の後ろの米粒のような金色それぞれが千体の阿弥陀如来。中央の大きな阿弥陀如来立像と合わせて千一体。

帰りは緩い坂を下ります。

今日は私がボランティア活動をしている団体の定例会があったので、かつての根拠地・北小金へ出張ることになりました。会合のあった市民センターから阿弥陀如来を本尊として祀る東漸寺は近いので、帰りに寄ることにしました。

本堂に祀られている金色の阿弥陀如来坐像です。

PayPayでお賽銭?……こんなのが賽銭箱の前に置かれたころ、いくらなんでもそれはないんじゃネェの、と思ったものでしたが、今日は鞄を変えていたので、うっかり小銭入れを移し替えるのを忘れていました。依然納得はいかないながらも、スマートフォンのQRコードリーダをカシャリと押してお賽銭、ということに相成りました。

阿弥陀如来の縁日、東漸寺に参拝にきた日は必ず東漸寺開山の経譽愚底さんのお墓に参拝することにしています。この日はお寺の関係者を含め、だれも参拝していなかったとみえて、霜柱が張ったまま、供花は萎れたままでした。

墓所の片隅にある椿の樹は落花盛んでした。

今日十八日は今年最初の観音菩薩の縁日です。たまたまボランティア活動の定例会が北小金であったので、帰りに東漸寺観音堂と慶林寺の観音像にお参りすることにしました。

最初に訪れたのは東漸寺。まず本堂に参拝します。

観音堂。正面でカメラを構えましたが、右手からの陽射しが強く、ハレーションを起こしてしまうので、少し右寄りから。

東漸寺から慶林寺へは常磐線を越えて歩くこと十一分。

参道入口の河津桜です。例年であれば、あと半月後の立春のころになると、数輪の開花が見られるのですが……。

今年の蕾はまだ小さく、固いようです。

参道のロウバイ(蝋梅)は満開までもう少し。

慶林寺の観音像。

晴れたかと思うと雲が出て陽射しが遮られるという、すっきりしない天気の一日でしたが、観音様のご加護があったのか、お昼前の時間だけ雲一つない青空に恵まれました。

私の祥月誕生日 ― こんな言葉はありませんが ― いつからか、実際の誕生日はもちろん、毎月の誕生日と同じ日は家にお祀りしている阿弥陀如来像に水のお供えをして焼香し、阿弥陀如来を本尊としてお祀りしている東漸寺に参拝してお賽銭をあげる、ということを毎月の自分への取り決めとしてきました。

前置きが長くなり過ぎましたが、去年火事に遭って転居を余儀なくされ、東漸寺も少々遠くなってしまったので、ずっと欠礼をつづけていました。ただ、毎月参拝にくるのはむずかしいけれど、祥月だけは万難を排してこなければ、と覚悟はしていたのです。そんなたいそれたことではないのかもしれませんが……。

そういうわけで、新しい庵のある新松戸から一駅だけですが電車に乗って、久しぶりにお邪魔をすることにしました。

七月二十七日は2016、17、18年と最高気温は30度を下回りましたが、19年から例年どおり暑くなって、今年も30度を超えました。

角を曲がると、東漸寺の杜が広がって、一気に涼しい感じになります。

日陰に入ったところでスマートフォンを取り出し、温度計を表示させてみました。日陰なのでこの温度ですが、実際の体感温度は、示されている数字程度の暑さではありませんでした。

東漸寺参道に置かれた小僧さん(地蔵さん?)の石像。これまで気づかなかったので、最近置かれたものでしょう。

山門の瓦に照りつける陽射しもジリジリと焼けつくようです。

久しぶりに仁王尊の撮影を試みました。コンパクトデジカメではなく、スマートフォンでもなく、ズームのデジカメを持ってきたので、暗いところでもちゃんと被写体を捕らえてくれました。

山門から眺めた境内。

空には秋を思わせるような雲がありましたが、とにかく暑い! 暑い!

観音堂。今日の目的は観音様ではなく、本堂の阿弥陀様なので、立ち止まって拝礼したのみ。

本堂と本尊の阿弥陀如来です。お賽銭をあげて、お礼の参拝。

種々持病が出るようになり、歩くことにも少しずつ支障が出てくるようになりましたが、この歳までよくぞお守り下すったと改めて思いました。

阿弥陀参りにきた日は必ず歴住の墓所に赴きます。

中央の高いのが開山・経譽愚底さんの卵塔。

いつもはこの画像を撮った位置で拝礼するだけで、近づくことはありませんが、この日は水鉢に枯れ葉が積もっているのが目に入ったので、取り除こうと真ん前まで行って、すぐ左隣が中興といわれる東漸寺第五世・行譽吟公上人の卵塔だと知りました。

東漸寺が創建されたのは現在の場所からそれほど遠くない根木内という地ですが、開創から約六十年を経た、天文年間に現在地に移されることになりました。第五世・行譽吟公上人の代でした。

寺伝には、根木内の地が狭少でかつ堂宇もいたく破損していたので、当時小金の城主であった高城氏の勧めで現在地に移し、初めて大殿、長廊、方丈、厨舎がすべて完備したと記述されています。これよって、研学修行の徒が四方より雲集するようになり、名実ともに大法瞳として学行兼修の大叢林となったと伝えられているのです。

今日、東漸寺を訪れたのは祥月誕生日であったからですが、もう一つ理由がありました。それは、そろそろ咲いているであろう猩々草(ショウジョウソウ)を見ることでした。

咲いている ― と記しましたが、紅い部分は苞葉と呼ばれる葉っぱであり、花ではありません。

境内を隈なく歩いているわけではありませんが、この猩々草があるのは、歴住の墓所近くだけに限られています。

花というか実を結ぶ部分は中央にあって、いまは緑色をしていますが、実を結ぶと黒い色に変わります。その途中はこれまで見たことがないので、画像の持ち合わせもありません。ウィキペディアから拝借しました。

去年と較べると、赤い部分が小さいように思えますが、野草図鑑によると、花にたとえれば見頃は八月から九月ということなので、くるのが少し早かったのかもしれません。

何日か前、テレビでお寺関係のドキュメンタリー番組を視ていたら、ナレーターが「十七日は参拝客が多い。なぜならば御本尊の観音様の縁日だから」などといっているので、自然に口がすぼんでしまいました。なぜかというと、観音様の縁日は十八日のはず。自分は何年も間違えていたの? とすぼめた口が曲がってしまったのでした。

引っ越しのとき、旧庵から持ってくることができたわずかばかりの荷物をひっくり返して歳時記を見てみると、確かに観音様の縁日は十八日で間違いがない。テレビで放映していたお寺は奈良県にあるので、もしかしたら関西流は違うのかもしれないと前後のページを繰ってみると、十七日も観音様の縁日となっています。ただし、観音様は観音様でも、千手観音の縁日でした。

引っ越す前は近くで観音様を祀っているお寺が東漸寺(浄土宗)と慶林寺(曹洞宗)と二つありましたが、いまは少し遠くなってしまいました。そこで近場で観音様をお祀りしているお寺はないか? と捜してみると、歩いて二十分ほどのところにある福昌寺がありました。

福昌寺に参拝するためには西から東へ常磐線を越さなければなりません。その常磐線のアンダーパスです。

自動車専用だと思っていたのですが、近隣の人から、歩行者も自転車も通れますよ、と教えられました。ただし、入口には危険なので、できれば通らずに迂回してほしい、という旨の注意書きが掲げられています。一車線しかないので、信号があって、車は交互に一方通行。確かにかたわらを車が勢いよく飛ばして行くので、少しヤバいという感じはありますが、入口から出口までは100メートルちょっと。二分ほど歩けば向こう側に出られます。迂回するとなると、距離は800メートルと伸びて、十分もかかるのです。

車道部分より少し高くして、狭い歩道があります。

抜け出ると、行手の左から正面にかけて小高い丘があり、目指す福性寺はその丘の上にあります。

観音詣でにきましたが、まずは本堂に参拝します。本尊はお釈迦様です。

創建は安土桃山時代の天正五年(1577年)、開基は北小金にある廣徳寺の第七世・峰山雄鯨大和尚です。かつて私が日参していた慶林寺は創建が永禄八年(1565年)、開基は廣徳寺の第六世・大岸舜達大和尚ですから、ひと回り違いの兄弟のようなものです。

本堂前にある子育地蔵。ここにも拝礼。

境内のアジサイ(紫陽花)はこれから、という感じです。

観音堂にお参りします。

扉が開いていたので、観音様を拝観することができましたが、じつはこれは御前立ちで、本来の観音様は後ろの扉が閉じられた厨子の中におわすのです。

通称黒観音と呼ばれて親しまれているそうで、行基菩薩(668年-749年)作だとか。御開帳は十二年に一度だけ。丑年ということですから、二年前に済んだばかりです。

観音堂前の達磨像。

最後に歴住の墓所にお参りして帰ることにします。

手すりがつけられた長い径……のように見えますが、急勾配の石段径なのです。福昌寺からの帰りに何度か降り口を見るだけで通り過ぎていましたが、どこに出るかわからないし、もしかしたら行き止まり(?)とも思ったので、下るのをためらっていたのです。

今日は行き止まりだったら戻ればいい、と肚をくくって降りてみたら、新松戸駅に出ることができました。昼なお暗く、蛍光灯が灯されていました。

今日十五日は阿弥陀如来の縁日です。阿弥陀様は私の干支の守り本尊なので、毎月十五日は阿弥陀様を本尊としてお祀りしている東漸寺参拝を欠かさずつづけてきました。しかし、去年十一月十五日を最後に東漸寺参拝は中断せざるを得なくなっていました。

十一月十五日というのは、私が火事のもらい火に遭った三日後です。火事で追い出され、新居を定めるまで、仮の宿としていた旅館がたまたま東漸寺の近くだったので、これから決めようという新居の場所によっては再びお参りすることがあるかどうかわからない状態だったわけですが、そのようなことは考えもせず、ただただ無心の状態-いまになって思うと、無心だったのではなく、空疎な心で出かけました。

その後、新松戸に移ることになったので、東漸寺は歩いて行けるところではなくなってしまいました。近くには阿弥陀様をお祀りしているお寺がありません。

昨日のことです。明日は十五日か、とふと思い、阿弥陀様の縁日かと思い、そういえば何か月もご無沙汰したままだなと思いました。

火事から半年が経ち、新しく居を定めてからも半年近くが経とうとしています。身の周りも落ち著いてきたので、そろそろ阿弥陀様参りを再開しなければならないと思いました。されど、東漸寺は遠い。そして改めて考えるまでもなく、近くには阿弥陀様をお祀りしているお寺がない。

何か閃くものがあったわけではありませんが、グーグルマップを視たり、寺院関係のWebページを視たりしていました。

馬橋にある萬満寺は新しい我が庵から一番近いお寺の一つです。臨済宗大徳寺派のお寺で、中風除け不動や仁王の股くぐりなどで有名です。私も一年最後の終い不動の日に参拝に行ったことがあります。そして何メートルも離れたところからだったので、しっかり見たとは言い切れませんが、不動明王を見る機会に恵まれました。本尊は不動明王なのであろうと思い込んでいました。ところが、阿弥陀様だったのです。

今日十五日 ― 。

阿弥陀様にお参りしようと腰を上げましたが、冬が舞い戻ってきたか、と感じるような寒さでした。

直前に暑い日がやってきて、あわてて購入した半袖ポロシャツの上に、多少の雨なら雨具代わりになるウインドブレーカー兼パーカを着ました。この服装では肌寒いかなと思いましたが、歩き出せばちょうどよくなるだろうと思いました。暑い日がやってきていたので、火事のあと、すべて新調した冬服は箪笥に眠らせてしまったところでした。火事に遭う前なら、こういう気候に合うような、なにがしかの服はあったのですが……。

スマートフォンを取り出して、温度計を開いてみると、17・6度でした。17度台ってこんなに寒かったっけ? と思うような肌寒さの中を歩き始めました。

近くの公園ではユリノキの花がほころび始めていましたが、例年であれば、とっくに花開いている時期です。毎年毎年思うことなのかもしれませんが、今年の春はとりわけ天候不順。

新坂川沿いに出て、桜通りを歩いて行きます。とうに桜も終わってしまったいまはハルジオンとかヒメジョオンという野の花しかありません。

この日行き合った流鉄の電車は下りの流星号。

そういえばそろそろアジサイ(紫陽花)の季節です。

出発して二十分、三村跨線人道橋で常磐線を越えて行きます。階段は幅が3メートルほどもあるので、高所恐怖症持ちの私でも、上っても大丈夫かな、という気にさせ、実際に上ることができます。

しかし、こんな眺めを見てみようとするのは禁物。スーッと薄荷を口に含んだときのような感覚が襲ってきて、下に吸い込まれそうになります。

この画像の奥が柏方面。橋の真ん中で、大体このへんだろうというあたりにカメラを構え、柵まで何歩ぐらい歩くかを頭に入れてから、目を閉じたまま歩いて、シャッターを切ったものです。結果、変なアングルで写ってしまったら、使わなければいいのだから、と思いながら……。

三十二分かけて萬満寺に着きました。

事前にグーグルマップで確認したときは所要二十五分でした。

途中で何度か立ち止まって写真を撮ったりしていますが、それぞれほんの数十秒ずつ。毎月の薬師詣でのときは事前にグーグルマップで所要時間をシミュレーションをしておくのが常ですが、年々歳々シミュレーションと実際との時間差が開くようになってきています。

中門に当たる仁王門です。曇り空で暗く、ガラスに境内の景色が反射するばかりで、仁王様が見えません。

提げられた大提灯には確かに阿彌陀佛と書かれています。

お賽銭をあげたてあと、本堂前から眺め下ろした境内。

萬満寺の本尊が阿弥陀如来だったと知ったのは、私にとっては瓢箪から駒のようなことでしたが、もう一つ同じようなことがありました。萬満寺が建立される前、この地には大日寺という別のお寺があったそうなのです。

その大日寺はいまでは千葉市に移転していますが、薬師如来を祀る寺院なので、来月の薬師詣でで訪ねようと考えていたところでした。訪ねようと思ったときはいささかなりとも萬満寺と縁のある寺だとは知らなかったのです。

今日は薬師如来の縁日ではありませんが、お薬師さんを祀る中根寺が近いので、お参りして帰ろうと思います。

萬満寺前を走るのは旧水戸街道です。奥に見えるのが萬満寺の楼門。

萬満寺前から二分、馬橋駅からだと三分ちょっとのところ。細い路地に入ります。突き当りに御堂の屋根が見えています。

中根寺参拝は今日が三度目に過ぎないので、入口にこんな石柱があったのに初めて気づきました。

右の石柱に刻まれているのは「新四國五十六番 豫州泰山寺模」。「新四國」とは、流山にある東福寺を第一番とする新四国相馬霊場のことです。

左の石柱は上部が折れてしまっていますが、かつてそれが折れたまま転がっている画像を見たことがあります。そこには「南無阿彌」と彫ってありました。いまも残っている下半分には「陀佛」の二文字。

いまの中根寺は無住で、薬師堂があるだけですが、かつては阿弥陀様をお祀りしていたのでしょう。

鉄扉が閉ざされていました。納められている薬師如来像は弘法大師が一本の木から三体の像を彫ったものの一つとされています。

帰りは馬橋駅からひと駅だけ電車に乗ります。

今日は観音菩薩の縁日で、ともに観音様をお祀りしている東漸寺と慶林寺にお参りに行かなければなりませんが、生憎台風14号が近づきつつあります。

「鬼」というのはこの台風14号のことです。昨十七日、福岡県に上陸しました。福岡県に台風が上陸したのは統計開始以降初めてだそうです。

スマートフォンの天気情報を視ていたら、視ていた十時現在は雨でしたが、十一時、十二時と一時的ですが熄む気配。ただし、降水確率はかなりの高さが示されているので、熄んでくれるかどうかはわかりません。そして、午後一時になるとまた雨。ずっと待っていても、熄むことはなさそうなので、しばらく待機して、雨が小熄みになるかもしれない十一時ごろになったら腰を上げましょうと考えていました。

そして十一時、窓の外ではまだ雨音がしています。スマートフォンを開くと、十一時現在はちゃっかり雨に変わっていて、これでは現状報告であって、予報なんかではない。

風はほとんどなかったので、強い雨に打たれたのでしょうか。折角の金木犀の花が落ち始めていました。

東漸寺の側道も金木犀の落花盛んです。

ヤブミョウガ(藪茗荷)が実を結んでいました。

まず本堂に参拝します。次に参拝する観音堂には賽銭箱がないので、お賽銭は本堂にあげることにしています。

本堂から観音堂まではほんの十数メートル。

東漸寺にお参りしたあとは、いつもの観音詣での日であれば、スーパーなどで買い物を済ませて、一旦庵に帰るのですが、この日は夕方になればなるほど台風が近づいてくる様相なので、慶林寺へハシゴをすることにしました。

秋の彼岸が近づくと、毎年毎年律儀に姿を現わして花を咲かせる彼岸花。慶林寺に参道で。

慶林寺では数日前から樹木葬墓地の募集が始まっていました。この画像の左のほうへ行くと墓所があります。

樹木葬の臨時受付ができていましたが、台風だから様子を見にくる人もいないだろうと踏んだのか、係員らしき人はいませんでした。

観音像はびしょ濡れです。

本土寺の参道。強い雨に打たれて、彼岸花も首うなだれています。

今日十五日は阿弥陀如来の縁日です。今年最初の縁日です。

本尊に阿弥陀如来坐像をお祀りしている、東漸寺に参拝してきました。お賽銭をあげ、阿弥陀様に拝礼しているときに、ふと、そういえば……と思うことがありました。

一週間前の八日は初薬師です。三日後の十八日は初観音です。ともに今年最初の縁日ですから、「初」がつきます。私のほうでも、何年も「初」であることを意識してお参りしてきましたが、しかし、同じ「初」なのに、初阿弥陀という言葉は馴染みがないなぁ、と思ったのです。

初薬師という言葉、初観音という言葉はともに国語辞典に載っていたり、それぞれをお祀りしている寺院のホームページで見つけることができますが、同じ辞書には初阿弥陀、あるいは初弥陀という言葉はないのです。

代わりに初六、あるいは初六阿弥陀めぐりがありました。京都だけにある霊場巡りのようで、第一番の真如堂から第六番の誓願寺までを「順番」に巡るのです。毎月十五日かというとそうではなく、年ごとに変わる功徳日という日があって、必ずしも十五日ではありませんが、年の最初だけは一月十五日と決まっています。

東漸寺本堂。こちらに阿弥陀様がおわします。

去年暮れからこのような掲示板が建てられていますが、年が明けて半月も経つとほぼ無用。私以外に参詣人はいませんでした。

いまどきならでは、かもしれませんが、ちょっと風情がないんではないの? と訝ってしまいます。

阿弥陀様に参拝するのが目的で東漸寺にきたとき(観音様が目的でくる日もあるので)は、開山の経譽愚底上人のお墓にも参拝します。

東漸寺から帰って一服したあと、毎日の日課である慶林寺に参拝しました。

境内にある河津桜です。葉っぱを出している枝が一枝だけありましたが、蕾はまだ小さく硬そうです。

一輪か二輪に過ぎませんが、毎年立春のころに開花を見ることができます。

今年の立春は二月三日ですが、去年の立春は二月四日でした。あと半月と少し。

急いでホームセンターへ行かなければならない用ができました。

ほしかったものはコレ。洗濯機の給水ホースです。

二十年近く使ってきた洗濯機が壊れたので、新調したのですが、な~んと給水ホースが同梱されていなかったのです。

注文したのはインターネットの家電ショップで、先月二十四日のこと。カードで支払いを済ませたので、即日発送、翌日には着いてしまいました。

しまいました、などと書くと、困っているようなニュアンスになりますが、まさに困ったのです。

と、いうのも ― 。

買い換える以上、古い洗濯機を処分しなければなりません。引き取りサービスのない買い物だったので、家電リサイクル券を買ったり、一般廃棄物の業者の手配をしたりしなければならなかった上、古い洗濯機を玄関前まで出し、新しい洗濯機を所定の場所へ運び入れる人手の手配が必要です。

通路が広ければ、下にダンボールを噛ませたりすれば、独力で移動させることも可能だと思われますが、いかんせん通路が狭い。

家電量販店で買えば、古い洗濯機を引き取ってくれるだけでなく、買った洗濯機の設置もしてくれることは知っています。

私は立ち会うだけで、なるほどねェ~テナ顔をしながら見ていれば楽チンでいいのですが、現実には見えないながらも、タクシーの料金メーターのように、搬出&引き取り ― カチカチ、設置 ― カチカチ……と料金が加算されて行っているわけです。

考えてみればなんの不思議もないのですが、洗濯機が壊れる、という事態は予想もしていませんでした。突然壊れたので、多少なりとも洗濯物が溜まっています。近くにクリーニング店もなければ、セルフサービスのランドリーショップもありません。洗濯機を買ったショップに電話を入れたら、急いで送りますというのですが、洗濯機の場合とは違って少し日数がかかりました。

洗濯機を買い換えることで、昔の思い出が二つ、たまたま蘇ってきました。

一つはこのセイタカアワダチソウ(背高泡立草)です。

田園地帯が近い我が庵周辺では普通に見られる花なので、とくに珍しくもないのですが、私にとっては懐かしい花です。

二十六歳で所帯を持つまで、私は近くに野原や畑地、田んぼがある、というところで暮らしたことがありませんでした。ところが、所帯を持って棲むことになったのは、東京都練馬区、石神井公園近くにあった、二階建て六所帯のアパートの二階でした。引越し業者を頼むほどの荷物もなかったので、ピックアップという形式の車をレンタルし、二人合わせても僅かばかりの荷物を運びました。

一段落したあと、車を返しがてら近隣の散歩に出ました。

そのとき、石神井公園近くの野原で見かけたのがこの花でした。初めて目にする花で、名も知りませんでしたが、ドライフラワーにもなりそうだと閃いて、何茎かを失敬して帰り、部屋に飾りました。

数日後 ― 。乾いた花は部屋中に飛び散って、大変なことになりました。

ドライフラワーとしては使えませんでしたが、あとで草木染めの染料として使えることを知りました。どのようにするのかは知りませんが……。

もう一つの思い出は洗濯機そのものです。新所帯に母が冷蔵庫と洗濯機を買ってくれた(正しくはお金を送ってくれた)のですが、上石神井駅近くの家電量販店から届けられたのは、まだ引越荷物が片づいていないときでした。二階通路に置くわけにはいかないので、一階の階段上がり口に置いてもらいました。まだ二十代なかばだった私は独力で運び上げることができたのです、

冷蔵庫も洗濯機も、いまあるものに較べれば小さくて、さほどの重量がなかったこともありますが……とはいえ、いまの私にはとてもできない芸当だと思え、懐しく思い出すことになったのです。

目的のホームセンターに着きました。

売り場を訪ねると、まさか洗濯機を持ってくることなどできませんが、口が合うのかどうか不安で堪らなくなりました。係員が日本のメーカーであれば大体大丈夫、もし合わなければ引き取りますというので(合わなけれ困るのですが)、胸を撫で下ろして買うことにしました。

買い物を終えて、久しぶりに行念寺に参拝しました。

旧水戸街道を挟んでホームセンターの前にある浄土宗のお寺です。

買い物をしたホームセンターは食品保存容器やら調理器具、花の種子など、もろもろのものを買うためにちょくちょく通ったところです。そろそろ終活、断捨離を考える歳になっていながら、なかなか意に任せませんが、断捨離は進まなくとも、ものを増やす、ということはなくなってきたのと脚に衰えがきて、遠くまで歩くのが苦になってきたのとで、行ったのは久しぶりでした。帰りには行念寺に参拝することにしていたので、お寺を訪ねるのも久しぶりでした。

画像上は行念寺境内のイチョウ(公孫樹)。同下は散歩でちょくちょく訪れることのある、寶蔵院のイチョウ。同じイチョウでも色づきに違いがあります。

東漸寺の開山でもある、經譽愚底上人の墓所です。

今日は今夏四度目の猛暑日。

阿弥陀様の縁日です。東漸寺へお参りに行かなければならないので、できるだけ朝早いうちに、あまり暑くならないうちに……と、考えていたのですが、早朝は昨日の温気がそのまま立ち込めているようで、六時の気温はすでに28度を超えていました。

前日のもくろみでは、まだ過ごしやすいであろう八時過ぎに出かけると、帰るころは駅前のスーパーが開く九時。その日の買い物を済ませて帰ってきましょう、と考えていたのですが、温度計の目盛りはグングン上がって、八時には30度を超してしまいました。

灼熱の昼をやり過ごして、結局出かけたのは午後三時過ぎ。堂内には卒塔婆が並べられて、お盆の時期ならではの光景です。

本堂へのお参りを終えたあと、開山の經譽愚底上人の卵塔にも参拝します。

墓所入口には野生の鶏頭がありました。

どなたのお墓か存じあげねど、墓前には鬼灯(ホオズキ)と竜胆(リンドウ)のお供え。

鬼灯は種、竜胆はポット植えを買ってきて、我が庭で育てようとしたことがありますが、ともに土と相性がよくなかったみたいです。

東漸寺の参拝を終えて、慶林寺に向かいます。

普段はついでに参拝して帰るようなことになるのは失礼だと思えるので、ハシゴのようなことは決してしないのですが、この日はともかく暑い! 少しは涼しい夕方なら出かける気になっても、慶林寺のほうは門を閉ざしてしまいます。やむなく帰り途にお邪魔することと相成りました。

時刻は午後四時過ぎ。PCに画像を取り込んでみると、穏やかそうに見えますが、実際は強烈な西日が照りつけていました。

鹿島神社に寄ると、実際は少しも涼しくないのですが、昨日までは啼いていなかったツクツクボウシの声が聴こえて、気分的にはちょっとは涼しい。

なかなか晴れ間に恵まれません。

七月になって半月以上も経過したというのに、一日に十時間以上の日照時間があった日は七月二日のたった一日だけ。雨がなかったのは七月十日だけ。

今日も雨です。

今日は十八日。観音様の縁日です。日課にしている慶林寺参拝はあと回しにして、先に東漸寺に参拝します。

本堂(画像上)にお参りしたあと、観音堂にお参りします。

日参を欠かさない慶林寺です。

東漸寺の帰りに慶林寺に寄るのは、「ついで」という気がして失礼だと思うので、二つのお寺に参拝すると決めている日 ― 毎月十五、十八、二十七の三日 ― は東漸寺に参拝したあと、一旦家に帰るのが常なのですが、今日は生憎の雨降りです。帰ってしまうと、また出てこられなくなるとも限らないので、失礼を承知で「ついで」にお寄りしました。

縁日なので、こちらも本堂に参拝したあと観音像に参拝。

観音像の前、水盆で花を咲かせるハス(蓮)。

プランターに植えられたものですが、ハスの花のかたわらにはガマ(蒲)がありました。

今日十五日は阿弥陀如来の縁日です。我が干支(亥年)の守本尊である阿弥陀如来を祀る東漸寺へ行きました。

昨日までの春嵐が治まって、穏やかで温かい日になりました。

まさか昼過ぎから夕方にかけて、再び春嵐が戻ってくるとは思ってもみませんでしたが、境内の青紅葉を愛でながら、参道を歩いて行きます。

仁王門です。

鐘楼塔横の青紅葉。

本堂に着きました。お賽銭をあげて、本尊の阿弥陀如来を拝み、先月十五日にお参りしてからの一か月間、曲がりなりにも無事に過ごすことができたことを感謝します。

今日十五日と二十七日は、本堂に参拝したあと、本堂左にある歴住の墓所に赴きます。

東漸寺開山・經譽愚底上人のお墓(中央の高い卵塔)にお参りします。

付属の幼稚園での預かり保育は四人だけ。まだ足許が覚束ないところを見ると、、四人とも年少さんのようです。

今日の最高気温は20度を上廻るかも、との予報でしたが、朝はまだ肌寒かったので、ラグビージャージの上に薄いウインドブレーカーを羽織って出かけました。

我が庵から東漸寺までは徒歩二十分強、帰りはスーパーに寄って買い物をしたので、戻ってくるまでに一時間近く要しましたが、その一時間の間にいっぺんに暖かくなって、汗を浮かべながら帰りました。

今朝、庭にメジロがやってきました。

ぼんやりと庭を見ていたら、雪柳の枝が揺れているのに気づいたのですが、揺れるのは、飛び飛びに一か所だけ。風にしては妙な揺れ方、と思っていたら、小さな鳥が姿を現わしたり隠したり……。

数年前まではピラカンサスがあったので、その実をついばみに、しばしば番(つがい)のメジロがやってくるのを見たことがありますが、今朝は一羽だけ。

鳥は一度寄り添うと、決して浮気をしたり、離婚をしないと聞いたことがあります。すると、結婚前のまだ若い鳥だったのか、あるいは相方に先立たれた鳥だったのか。

枝を揺らす正体がメジロだとわかって、200ミリの望遠レンズを装着したペンタックスを手にとりました。幸いなことに昨日、ガラスマイペットで窓ガラスを拭いたばかりだったので、窓を開けなくても撮影できそうです。

チョンチョンと動く被写体を追いながら、シャッターを半押し状態にしていると、シャカシャカ、ウェーッウェーッ(レンズが伸びたり引っ込んだりする音)のあと、ピッと音がして、ピントがくるはずなのですが、結論をいうと、200ミリの望遠レンズでは近過ぎたのでした。

随分長いこと庭で遊んでくれていたのですが、撮影におよばぬうちに飛び去ってしまいました。

今朝は陽射しは燦々と降り注いでいますが、ときおりゴォーッゴォーッと鳴るほど強い風が吹きすさんでいます。寒いと身体はギクシャクしていて動きません。実際は動くのですが、気持ちがひるんでいて、動こうという気力が湧かないのかもしれません。

しかし、今日十八日は観音様の縁日です。今年最初の縁日ですから初観音です。薬師詣でと同じように、縁日には参拝しようと自分で自分に課した使命ですから、時刻は問わないけれども、お参りに出かけなければなりません。

いつもなら一日の始まりは慶林寺参拝ですが、今日を含めて、月に三日だけは慶林寺へ行くのをあと廻しにして、先に東漸寺に参拝します。今日もまた体調が優れぬわい、とグズグズしていたので、出かけたのはお昼が近い時刻になりました。

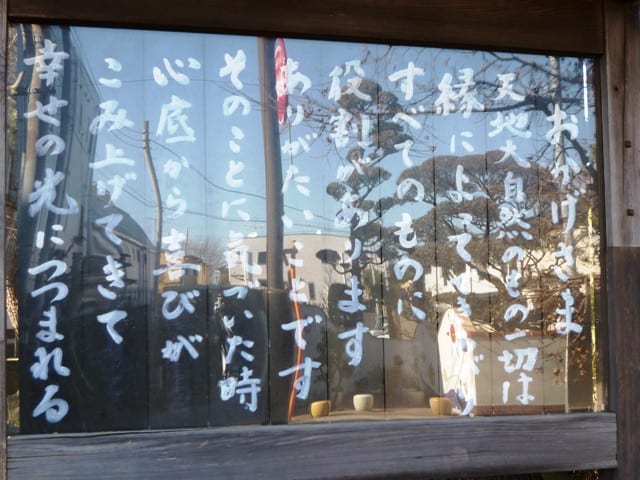

山門前に掲げられていた標語「おかげさま」。

すっかり冬枯れの境内です。落ち葉はきれいに掃き清められています。

境内の片隅にある作業小屋の壁に、最近はめっきり目にしなくなったものが立てかけられていました。落ち葉のころ、盛んに活躍していました。

本堂(右)と観音堂です。本堂にお参りしてお賽銭をあげたあと、観音堂にお参りします。

観音堂に祀られている聖観音坐像です。

薬師詣でをするときは、友人知人が無事息災であることを祈りますが、観音さまには、少々大ごとながら、世界が少しでも安穏であることをお願いします。

東漸寺からの帰り途、買い物をして行こうと寄り道をしたら、ミモザに蕾ができているのを見つけました。しかし、まだ胡麻粒のような小ささなので、カメラに収め、PCに取り込むと、何がなんだかよくわかりません。

細い径を挟んで、両側に二本の樹があります。一昨年、こんなところにもミモザがあったのか、と初めて気づきました。

ミモザの日(三月八日)は、日本ではほとんど馴染みのない風習ですが、その日がやってくるころには毎年毎年花は満開を迎えています。

いまの時期に注目してみたことはないので、蕾だと断言できる自信はないのですが、今年もミモザの日、つまり満開の日まであと五十日なのですから、きっと蕾だろうと思います。

買い物をしたので、手荷物を置きに一旦庵に帰り、慶林寺参拝は午後。

三年前の十二月に新しく建立された観音像です。

午後は雲一つない快晴となりました。

年が明けたと思ったら、あっという間に一月も終わって、もう立春……と思ったら、またあっという間に二月もなかばを過ぎて十八日。十八日は観音様の縁日です。

子どものころ、両親が「歳を重ねると一年が早い」と話していたのを、年寄りだろうが若かろうが、一年の長さに変わりがあるものか。へんなことをいうものだ、と思ったことを思い出しましたが、確かに歳を重ねるのに連れて、一年が早くなってきました。

観音様をお祀りしている東漸寺へお参りに行ってきました。

東漸寺総門。

山門(仁王門)。

本堂。

観音菩薩の縁日は毎月東漸寺に参拝して、お賽銭をあげることにしています。

本堂の左手前に聖観音を祀る観音堂があります。

こちらは東漸寺から歩いて十一分。我が庵からは十分ちょっとのところにある慶林寺です。

このお寺に初めて参拝したのはいつだったのか、記録にとどめていないのでわかりませんが、我が宗旨(曹洞宗)のお寺で、本尊が薬師如来だと知ってから、毎日参詣することに決めました。

とはいえ、毎日お賽銭をあげていたのでは私の身が持たないので、お賽銭をあげるのは八日と十二日(ともに薬師如来の縁日)だけです。お賽銭をあげないのに境内に踏み込んでは悪いと思い、普段は門前で拝礼するだけにしています。

創建は四百五十年も前、永禄八年(1565年)です。

門前に河津桜があります。

去年の開花は二月五日でしたが、今年は二日早い三日でした。開花から二週間と一日が経っていますが、満開まではまだ道遠し、です。

これは去年二月二十五日の画像。ほぼ満開を迎えています。

蕾の様子からして、今年は満開を迎えそうなのはあと二十日ぐらい。去年より二週間ぐらい遅れそうです。

去年の十二月十八日(観音様の縁日です)、本堂右にこの大きな観音像が建立されました。台座を合わせると5メートル近くあります。以来、東漸寺参拝のあとはこの観音像に参拝にくるのが決まりとなりました。

観音像が建立される前、このあたりは生け垣になっていて、佐藤錦の小木がありました。

いつごろであったか、カメラを構えていたら、ご住持らしき方が出てきて、さくらんぼが佐藤錦であり、いくつか勝手に採ってくださって結構といってくださいましたが、私は遠慮して採ったことがありません。

毎日の買い物、慶林寺参拝と周辺の散策で外に出ない日はありません。しかしいつからか、毎月八日の薬師詣での日を除くと、遠出をしなくなりました。近場で行きたいと考えていたところは大体行き尽くしてしまったのと、是非ともまた行きたいと思うところがないこともあります。

ところが、遠出することが尠なくなったキッカケが何かあったのだろうかと、よ~く考えてみると、遠出することはおろか、身の回りのことすら動くのが億劫になってきていることに気づかされます。

数週間前、煮卵と卵サラダをつくろうと思って、卵八個を茹でました。お湯が冷えるのを待って、殻を剥くつもりでしたが、つくろうと思い立った時間が遅かったので、日暮れどきになっても、冷めません。

冷蔵庫が空いていれば、入れたのですが、生憎いっぱいだったので、茹でるのに使った雪平鍋に入れたまま、ガスレンジの上に載せたままでした。

翌日、あるな……と横目で見ながら、コーヒーやお茶を飲むためにお湯を沸かし 食事の用意や洗い物をしたりしています。

翌々日、また、あるな……と横目で睨みながら、同じことをしています。

同じころ、アスパラガスとオクラの肉巻きをつくろうと思って、アスパラガス、オクラ、豚肉のローススライス、同バラスライスを買っておきました。

冷蔵庫の空きがないといっても、この時期、さすがに豚肉を外に置いたままにするはずはないので、押し込むようにして冷蔵庫に入れました。アスパラガスとオクラは台所のシンク周りに置いておきました。

買ってきたスーパーの名は記しませんが、多分農薬のせい……なのではないでしょうか。買ってきて二日目の朝、アスパラガスの穂先が腐りかけていました。

すべてふしだらな自分が悪いので、スーパーのせいにしてはいけないと思うのですが、いくら夏とはいえ、二日で腐り始めては困ります。

……こうして、何もかも腐らせてしまう。

買い物に行ったときは、結構やる気満々なのです。

このところ、酢がマイブームになっているので、色とりどりのパプリカを見ると、マリネにしてやろうかと思い、鯵や鰯が調理済で並んでいるのを目にすれば、茗荷と玉葱を一緒に買って、南蛮漬けにしようかと考えたりしています。結局は考えるだけで、実行に移されることはなく、実行に移されることがあったとしても、途中で放棄されて、先の卵サラダのようなハメに……。

十五日は阿弥陀如来の縁日です。阿弥陀如来は我が干支の守り本尊におわすので、毎月十五日には我が庵から歩いて二十数分かかる東漸寺(浄土宗)に参拝します。阿弥陀如来が本尊のお寺です。

東漸寺に行かなければならない日、日参を欠かさないと決めている慶林寺はどうするかというと、一旦庵に帰って出直すことにしています。

東漸寺からの帰りに、ついでにお参りする、というのはどうも失礼な気がするので、一旦帰るのです。東漸寺からの帰り途、しばらく遠出をしていないことを思い出し、ふと高砂を歩いてみようかと思いました。

一旦帰り、出かける用意を整えて、電車に乗る前に慶林寺に参拝しました。

常磐線を金町で降り、南口を出て……。

京成金町駅へ。

目的の高砂まで、途中に柴又駅が一駅あるだけの金町線です。

車体に両津勘吉をあしらった電車が走っていたこともありましたが、いまは普通の電車に戻ったようです。

京成高砂駅北口に出ました。

高砂へは何度かきたことがありますが、すべての道を歩いているわけではありません。地図を持っているので、間違いなく辿り着けるはず……そう思いながら、道がくねっていたりして前方が見通せないと、なんとなくわくわくします。

線路沿いに歩くこと三分、観蔵寺(真言宗豊山派)に着きました。文明元年(1469年)の創建です。

天文七年(1538年)、永禄七年(1569年)と二度にわたる国府台の合戦で焼失したとされていますが、承応二年(1653年)に再興されました。

観蔵寺本堂。

山門から本堂に到る短い間にガラス張りの寺務所があり、中年のご婦人がいるのが見えました。

近年、著名人の墓参りをする墓マイラーという種族が出現して、勝手放題をした上、立ち去るので、迷惑を被っている寺院や霊園があるそうです。これが昂じると、実際に迷惑を被った寺院はもちろん、そうでない寺院も自衛のため、「檀家以外立ち入りお断わり」の標札を出すようになるのではないかと恐れています。

このあと訪ねる予定の六か寺はすべて明暦の大火や関東大震災で被災しています。

観蔵寺から四分で崇福寺前の交差点に出ました。

崇福寺に参拝する前、交差点を左に入ると、大秀寺(浄土宗)があるので、そちらを先に。

寛永五年(1628年)三月、宝誉林残上人(1600年-63年)が本郷湯島に創立。明暦三年(1657年)、江戸の大火で類焼して、浅草山谷に移りました。関東大震災に遭って、大正十五年、現在地に移転しました。

崇福寺(曹洞宗)。端正な構えの本堂です。

慶長五年(1600年)三月、香山泰厳大和尚が江戸浜町に祟福庵という庵を結んだのが始まりです。同十八年、前橋城主・酒井雅楽守忠世の帰依により堂舎を建立し、祟福寺と称するようになりました。明暦三年(1657年)正月、江戸の大火で焼失、浅草松清町(台東区)に一三〇〇坪の地を得て移転、以来酒井家の菩提寺として栄えたが、関東大震火災にかかり、現在地に移ったのは昭和三年六月です。

崇福寺境内の春ちゃん地蔵。

かたわらに建てられた木札には、「浅草崇福寺跡地で発見された三百年前の地蔵形の墓石。二〇〇九年八月、浅草郵便局裏の寺跡地はマンション工事の為更地になっていました。呼ばれるように進み、手を合わせたその場所から、偶然にも関東大震災のあった九月一日に、掘り起こされて出てきました。浅草から移転の時に忘れ去られたお地蔵様が、八十年ぶりに日の目を見て、自分の寺に戻ることが出来ました。昔の墓石台帳にも載って居らず、水子供養のお地蔵様として祀られていたようです」と、ありました。

我が宗派のお寺なので、墓地に入り、歴住のお墓に参拝させてもらいました。

数々の大和尚の名を刻んだ墓碑がありましたが、日光の反射が強かったからか、永年の風雪に晒されて摩耗していたからか、まったく読み取ることができなかったので、取り敢えずはカメラに収め、帰ったあと、画像処理を施して読み取ろうとしましたが、結局読めません。

源照寺(浄土宗)。崇福寺からはものの一分もかかりませんでした。

寛永三年(1626年)、浅草蔵前鳥越付近に創立されましたが、明暦三年(1657年)、江戸の大火で類焼し、山谷の新鳥越(台東区山谷二丁目)に移りました。元禄の「蓮門精舎旧詞」には、山号院号を「円光山薫香院」、本寺を寿松院(台東区鳥越)とし、「開山照蓮社寂誉上人薫香宗円和尚、生国山城国八幡園町、姓氏等不知。寛永3年起立、正保3年、移今地云々」と記されています。大正十二年、関東大震災で焼失、昭和三年、現在地に移転。

源照寺から二分。聞明寺(浄土真宗大谷派)。

天正十五年(1587年)、歓喜坊栄源という僧が下総国岡田郡横曽根村(現在の茨城県水海道市)に創立。慶長七年(1602年)、江戸桜田本郷の報恩寺内に移り、寛永七年(1630年)、火災で類焼して、東本願寺(旧通称東京本願寺)内に移り、安政二年(1855年)の大地震で倒壊。関東大震災被災後、昭和二年、現在地に移転しました。

左横に廻ってみると、お盆休みで工事は中断されていましたが、どうやら曳家をするみたいです。

理昌院(曹洞宗)は聞明寺の右隣です。

慶安元年(1648年)の開創。もと浅草吉野町にありましたが、関東大震火災に遭って、昭和二年、現在地に移転。

ここでも本堂左奥にあった歴住の墓所に参拝。

乗願寺(浄土真宗大谷派)。

寛永五年(1628年)、三河国から江戸神田筋違橋付近へ移り、明暦三年(1657年)正月、江戸の大火に類焼。寛文九年(1679年)、浅草松清町へ移転し、東本願寺(旧東京本願寺)の塔頭の一寺となりましたが、関東大震火災で焼失、昭和二年、現地に移りました。現在の本堂以下の建物は昭和四十五年に新しく建てられたもの、ということです。

乗願寺から高砂駅までは十分足らずです。

帰る前に煎餅の「はるすけ」に寄ります。高砂へくると ― といっても、一年か二年に一度くらいなのですが ― ここでお土産に煎餅を買って帰るのです。

➡この日、歩いたところ。

こうして高砂のお寺巡りは終えたのですが、さて、心してブログの更新に取りかかりますか、と思っていた十七日、左のこめかみにチリチリとした神経痛が出るようになりました。

たまにチリチリッとくる程度なのですが、結構気に障って、結局その日はブログの更新はできませんでした。

しばらく風邪をひいていなかったので、忘れていたみたいですが、多分これが風邪ひきの予兆だったのでしょう。

十八日はチリチリ神経痛のつづき。

十九日夜、やっとブログを更新。実際はこういうことなのですが、このブログの更新日時は高砂を歩いた当日の十五日ということにしておきました。