福岡堰からみどりの駅に戻ります。

大楽寺から福岡堰の水門まで、600メートルを七分かけて歩いてきているので、みどりの駅までの所要時間は四十分ということになります。

時刻は午後二時前。一日のうちでも一番気温の高い時間帯になりました。

フーッ! この暑さの中を四十分も歩くのか~いと、いまはどこへ行ってしまったものかわからないヒゲ男爵を真似て、ため息をついてみても、バス便はないのですから歩くしかありません。

照り返しの強い路面に、この日のために買ったテンガロンハットふうの帽子を被った自分の陰が映っていたので、自撮り。

ハットがあってもなくても、な~んも変わらないような暑さです。

みどりの駅から秋葉原方面に一駅だけ乗って、みらい平駅で降りました。

この駅は半地下です。プラットホームからエスカレーターをクネクネ(実際はただ一度のクネ……だけなのですが)、地上に上がったときには、方向感覚を失っています。

駅から五分ほど歩いたところに長い橋がありました。下は一面の草で、川なのか池なのかわかりませんが、水面は見えません。

その先には常磐自動車道。

跨線橋で渡って行きます。

みらい平駅から十三分歩いて、この日二つ目の薬師詣でのお寺・光明院に着きました。

山門を写しましたが、私が境内に入ったのは奥に見える本堂の右手からなので、この山門をカメラに収めたのは最後です。

光明院本堂。本尊は薬師如来です。

現在の場所から少し離れたところにあった阿弥陀寺が前身と伝えられていますが、創建年代は未詳です。寛永十三年(1636年)、天海僧正のお弟子さんで、行尊という僧侶が中興して、寺名を光明院と改めました。

本堂には「東国花の寺百ヶ寺」という札がかけられていました。どこかで見たことがある、と思ったら……。

我が庵から歩いて二十分ほどのところにあるお寺・清瀧院で見かけたことがありました。

東国花の寺の公式サイトによると、光明院の花木には梅、山茱萸(サンシュユ)等があるそうですが、珍しいのは蓮華躑躅(レンゲツツジ)の変種で、花が黄色い黄蓮華躑躅。いまの時期は花がなく、葉っぱだけではどこにあるのかわかりません。

本堂左手、少し高みにある安国院殿。

安国院殿とは徳川家康の戒名です。天海僧正繋がりで設けられたものかどうか、資料が得られないので不明。

参拝を終えて、地図を見ると、近くに東福寺というお寺があるので、寄ってから帰ることにしました。

真言宗豊山派の寺院ですが、創建年代は不詳。その他、いまのところは得られる資料が何もないので、すべてが不明です。

東福寺本堂。

地蔵堂。

東福寺からみらい平駅までは歩いて十一分。一刻も早く庵に帰ってシャワーを浴びたいが、まだし残していることがあります。

地元に帰ってきて、慶林寺への参拝です。

門前のオタフクアジサイをカメラに収め、陽も傾いてきたのに、依然として暑さの揺るがない中、家路をたどります。

今月の薬師詣ではどこにしようか? 前日まで逡巡していました。

順当なら、先月行こうと思いながら、事情が許さず、先延ばしにした、海源寺(本尊は薬師如来)のある茨城県美浦村です。

どんな景色に出会うのかわかりませんが、電車の時刻、バスの時刻をシミュレーションして、海源寺のほか、この地区では稀に見る規模といわれる木原城址、さらに木原漁港へ行って霞ケ浦を眺めたあとでも、本数の少ない帰りのバスには悠々間に合って、首尾は上々、これにて決定……と、スッキリしたあと、行程を見直していると、近くに永巖寺(えいがんじ)という我が曹洞宗の寺院があるのに気づいてしまったのです。近くにあるのに寄らずに帰ってしまうわけにはいきません。

再びシミュレーションのやり直しです。

するとしかし、バスの時刻をどうひっくり返してみても、永巖寺と霞ケ浦の両方を訪ねることは両立させられそうもない。このあたりにもう一度行く機会があるかどうか、と問うてみれば、まずそういう機会はない。すると、永巖寺への参拝を優先させるあまり霞ケ浦を眺めることを断念するのは忍びがたい、という気持ちになるのです。

歳を重ねて、朝、目覚める時刻は早くなりましたが、スクッと起き上がり、キビキビと動き出せるのかといえば、それは別の問題です。四時半とか五時過ぎという早い時間に目覚めても、台所の洗い物を済ませたり、朝食の準備をするという程度であれば身体は動きますが、遠出ができる、というレベルまで身体にエンジンがかかるのは、八時か九時ごろまで待たなければならないのです。

前日のうちに、準備万端整った、という状態にしておいたとしても、なんとか出発して、土浦駅に着けるのは早くて十時過ぎです。

土浦から美浦村へ行くバスは毎時一本しかありません。

出かける時間を変更すればなんとかなるのか、と時間を早めてみたり、巡る順序を入れ替えたり……と四苦八苦しましたが、どうにもやりくりがつかない!

前日にあたふたと考えるより、とりあえず今月は別のお寺を訪ねることにして……と再び目的地は変更され、同じ茨城県内でも、つくばみらい市に行くこととなりました。

北小金から常磐線で新松戸まで一駅、武蔵野線に乗り換えて南流山までまた一駅と乗って、つくばエクスプレスに乗り換えました。

南流山から七つ目のみどりの駅で降ります。

今回はバスを利用しないので、適当な時間に出発したのですが、新松戸で乗り換えるときの待ち時間はわずか二分、南流山では同四分という間合いのよさで、北小金から所要三十二分で着いてしまいました。

最初の目的地である大楽寺までは2・5キロあります。

土浦と水海道を結ぶ関東鉄道バスが走っていて、目的の大楽寺近くにバス停がありますが、私が訪れたのはちょうどバスの便のない時間帯でした。

若いころに較べれば、かなり速度が衰えたとはいえ、2・5キロなら三十分強あれば歩けるし、同様に体力が衰えたとはいえ、七月生まれの自分は夏に強いのだ、とバッグから取り出した麦茶のペットボトルを手に、気合を入れて歩き出しました。

しばらく歩くと、ここからつくばみらい市、との標識が目に飛び込んできました。下車したみどりの駅があるのは、つくばみらい市ではなく、つくば市だったようです。

我が地方は今月の二日から最高気温が30度以上という真夏日がつづいています。

梅雨明けはまだです。傘を持って歩かなくてもいいのはありがたいことですが、この日もどこが梅雨空か、というピーカン、それに伴う暑さです。

今回は寄るところがあまりないので、目に止まった小さな祠に寄ってみました。

八坂神社でした。由来を知るすべは何もないので、祠の画像を載せるのみです。

みどりの駅から歩き始めて、ここまで二十五分。

八坂神社から500メートルほど歩くと、集落が見えてきて、目的の大楽寺がありそうなバス停がありました。

しばし立ち止まって地図に目を落とすと、少し先(画像では左)に十字路があって、右手に大楽寺が見えるはずです。

関東鉄道の石下という駅から、私が降りたみどりの駅を経由して、土浦まで行くバス停の時刻表です。

右の灰色の部分が土日祝日。土曜日のこの日は七時台、八時台、十時台、そして最終の十四時台と一日に四本しかありません。

大楽寺に着きました。天台宗のお寺です。

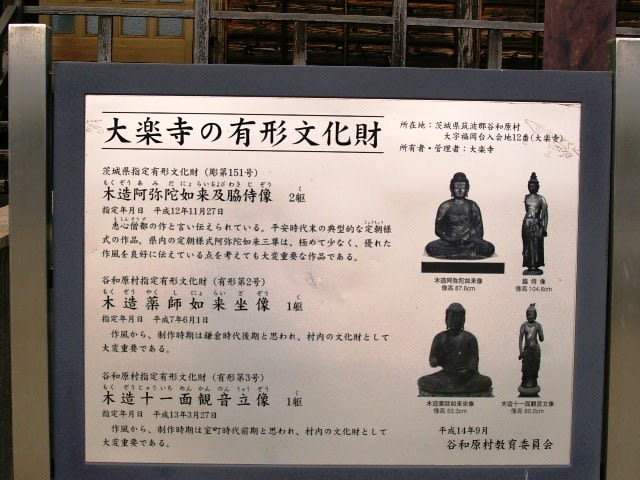

扉が閉まっているので眺めることはできませんでしたが、本尊は阿弥陀如来坐像(茨城県指定有形文化財)と薬師如来坐像(つくばみらい市指定有形文化財)。

本堂前にはこのような説明板が建てられていて、由緒あるお寺とみえますが、お寺そのものの説明は何もありません。インターネットで調べてみましたが、お寺の由来を辿ることができる史料は得られず、いまのところ、詳細は何もわかりません。

つくばみらい市(2006年三月二十七日誕生)になる前、このあたりは谷和原村。市の誕生から十年も経っているのに、説明板の設置者は谷和原村教育委員会のまま。

薬師如来がお祀りされていたというのに、賽銭箱もなかったので、お賽銭はあげずに立ち去ることになりました。

本堂左に聳える、樹齢八百年(推定)とされるシイ(椎)の木です。

一本の木ではなく、根元から二本の幹が∨の字に分かれています。分かれたところをカメラに収めたいと思いましたが、工事車両がきていたので、近づけませんでした。

幹周りは7メートル、樹高29メートルとされていますが、幹周りとは恐らく二本合わせた太さだろうと思われます。

みどりの駅からこの大楽寺までちょうど三十分。

炎天下を歩いてきたので、上半身は本当に水をかぶったように汗みずくで、いくら気合を入れていたからといっても、息も上がっています。着ていた紺色の半袖シャツは、汗で脇の下のあたりの色が変わり、汗の染みたところは塩を噴いて白くなっています。

私はすこぶるつきの汗っかきです。

五年前、大腸ポリープの検査をした上、切除してもらったことがあります。検査室に入る前、乳酸リンゲル液の点滴をしてもらうのですが、ナースが私の左腕に針を刺そうとしても、噴き出してくる汗で、針を止めておくテープが剥がれてしまうのです。

その日がどんな天気だったか、すでに記憶にありませんが、七月の初めだったので、今日のように暑い日だったかもしれません。その病院までは、歩くと二十五分かかりますが、散策もかねて歩いて行くことにしていましたから、なおさら汗が止まらなかっただろうと思います。

ナースは四十年は看護婦をしてきたのではないかと思われる看護師でした。

その彼女が「こんなに汗をかく人は初めて見た」といい、「もし、汗かき選手権のようなものがあったら、かなり上位にランクされることが期待される」というようなことをいうので、二人で声を上げて笑ったことを思い出しました。

先のバス通りに戻って、さらに600メートルほど進むと、小貝川が流れていて、江戸時代につくられた福岡堰があります。

出発前は大楽寺に参拝したあと、そこへも行ってみるつもりでいましたが、携帯してきた地図を改めて眺めて見ると、600メートルとは、堰で取水された水が流れる用水までの距離で、小貝川はもっと先、堰があるのはさらに遥か先のようなのです。

暑さに息絶え絶えの状態では600メートル歩くのが関の山。その先まではとても行けそうもないので、取りやめにするか、としばし思案投げ首。

福岡堰は寛永二年(1625年)、関東郡代・伊奈忠治によって、灌漑用水として建設された山田沼堰が前身です。約百年後の享保七年(1722年)、現在地に改めて設けられました。

気息奄々ではあるが、折角近くまできているのだから……、と気を取り直してバス通りに戻り、さらに進むことにしました。

バス通りがこのあたりの商店街になっているようですが、店ほほとんどありません。

店は閉じられ、看板のたぐいもないので、何を商う店であったのかわかりませんが、避妊具の自販機がありました。

この集落に入ってから、若い人とは行き合っていませんが ― 若い人に限らず、そもそも人と行き合っていなかったのですが ― 若い人がゼロということはないでしょう。自販機は相当な時代物と見えますが、だから、いまだ現役のようです。

福岡堰の水門に着きました。

右(川通用水路)と左(台通用水路)に勢いよく流れ出る用水。

川通用水路はこの先15キロ、台通用水路は同20キロにわたって流れ、田畑を潤しています。

清冽な水が勢いよく流れるさまを見ると、心が洗われるようです。幸いにして空は曇り、微風も吹くようになって、気温もいささか低くなったように感じられました。

堤の桜並木です。この先1・8キロにわたって、五百五十本ものソメイヨシノ(染井吉野)が植えられ、桜の名所になっているそうです。

周辺の案内図がありました。

見ると、福岡堰までは1500メートルもありました。桜並木がつづいていて、幾分涼しいとしても、往復すると四十分弱かかります。

ここが最後で、あとは帰るだけというのであれば行ってみてもいいが、薬師如来をお祀りするお寺が近くにもう一つあるので、今日の目的は堰の見物ではなく、そちらに詣でることです。

少しだけ足を延ばして、取水門のあたりまで行ってみました。

中央に巾着状に見える水面が小貝川です。画像の右下あたりに取水門があります。

小貝川側から見た放水門を眺めたあと、みどりの駅へ戻ります。〈つづく〉

昨二日、今日三日と二日つづけて、我が庭に来客がありました。ツマグロヒョウモン(褄黒豹紋)蝶です。

昨二日の朝八時前、ふと窓の外を見ると、ペパーミントの花に止まって、羽をヒラヒラさせているものが目に止まりました。飛び立って、去るのかと思えば、舞い戻ってきて、また羽をヒラヒラ……。

望遠、望遠、と思って、部屋の中を振り返り、ペンタックスの一眼レフを捜しましたが、いつも置いてある本棚にありません。

どこに置いたっけ、と右眼でカメラを捜しながら、左眼はツマグロヒョウモン蝶の行方を追っています。

やがて、そういえば、カメラは昨日の散策のときに持って出て、散策用のトートバッグに入れたままだ、と気づいたときには、客人は中天高く舞い上がったので、逃げられてしまったか……と思ったのですが、幸いまた舞い降りてきて、別の花に止まり、羽をヒラヒラさせています。

さほど広い部屋ではありませんが、窓辺からトートバッグを置いたところまで行くためには、六畳、四畳半と部屋を二つ横切らねばなりません。とても間に合わぬと思い、テーブルの上に置いてあったコンパクトデジカメを手にとって、庭に降りました。

これじゃあ、だめだろうな、と思いながら、最大限の望遠にしてシャッターを切ってみました。映るには映りましたが、案の定、小さ過ぎました。パソコンに取り込んで、拡大してみても、肝心の豹紋がボケてしまって、何がなんだかわかりません。

まさか翌日も……と確信などなかったのですが、200ミリの望遠レンズを装着したペンタックスを庭に面した窓近くに置きました。

そして翌日 ― すなわち今日のことですが ― 午前十時過ぎ、ぼんやりとテレビの料理番組を視ていたら、左眼の視界にヒラヒラと舞うものが入ってきました。

待ってましたとばかり、カメラ片手に庭に降りました。昨日と同じペパーミントの花に止まって、深呼吸するみたいに羽を広げた瞬間が下の画像です。

羽を開いたところを見れば、♀です。

昆虫には♂と♀で身体の文様がまったく違ったり、身体の大きさが違ったりするものがよくありますが、このツマグロヒョウモンも代表的な一つで、♂は左右の黒い部分がありません。

比較のできる画像を載せたいところですが、私の記憶にある限り、♂は見たことがないので、画像のストックがありません。

充分に蜜を吸ったとみえて、最後に飛び上がると、咲き残っていたピンクのポピーの花に止まり、鉢植えの矮性の桔梗の葉に止まり、最後は画像では、バックにボケて写っているムクロジ(無患子)の葉に止まって、飛び去って行きました。

土壌が適しているものか、我が庵近くには栗林が散在しています。

この栗林の前には高台の斜面があって、臭木(クサギ)などの生い茂る林があるのですが、そこではよくアオスジアゲハ(青条揚羽)が舞っていることがあります。

ヒラヒラというのが蝶のイメージですが、アオスジアゲハはスピードが早いので、なかなかカメラで捕らえることはできません。この日もヒラ……スイ……ヒラ……スイ……と飛んでいましたが、あっちと思えばこっち、いなくなったと思えば、葉陰の暗闇に姿を隠し、出てきたと思えば逆光……というわけで、カメラに収めることはできませんでした。

栗の木に目を凝らすと、ついこの前、花が散ったばかりなのに、もう実を結んでいます。

昨二日、今日三日と気温は30度を超える猛暑日です。猛暑日が二日つづくのは先月二十三日と二十四日以来。ただし、先月は翌二十五日には24・6度と一転して涼しくなっています。今回は今日の予報を見ても、涼しくならないことは確実です。

その猛暑の中を散策していますが、散歩道の途中には、ところどころにこのような木陰の小径があります。

私は重荷を下ろす旅人のように、立ち止まってフウッと息をつき、冷たい烏龍茶を口に含んで一息つきます。