取手宿ひなまつりには二度と行かない、いや、行けない、と思いながら帰ってきました。飾りを見ているうちに、不意にこの世の生を承けることのなかった我が娘のことを想い出してしまったからです。

不思議です。

片時も忘れたことはありませんけれども、若いころは娘のことを想い出すのはほんのときたまでしかありませんでした。

ところが、想い出というものは、年月が経過して行けば行くほど薄れて行くものだろうと思うのに、こと娘に関しては、時が経てば経つほど鮮烈に想い返されるようになってくるのです。

最近、といっても去年の晩春から初夏にかけてのころです。私は日増しに体調を崩して、病院に行く気力も、変調を治して楽になりたいという気持ちも、すっかり失ってしまうような状態になったことがあります。次から次へと出てくる症状があまりにも辛かったので、生きて行くのはもういいんじゃないか、と思うような日がつづきました。

そういうとき、これは向こうから娘が呼んでいるのかもしれないと、ふと思ったことがあるのです。

現実に見る、ということはあり得ないと思われるので、眠っているときの夢であったのでしょう。娘はなぜか四、五歳になっていて、可愛いスカートを穿いて、うれしそうにスキップをしながら、私に笑いかけている。

実際に私が見た娘は生まれたその日、病院の産着にくるまれて死んでいました。

産道を通ってくるときに押し潰された、いびつな頭をして、まだ男か女かわからないような顔でした。そういう顔しか見ていないのに、赤ん坊でもなく、小学生でもなく、四、五歳の姿をしているのです。

そうか、呼んでいるのなら行ってやるか……。

目覚めては眠り、眠っては目覚めるという繰り返しの中でぼんやりとそう思い、やがてハッとしました。

すでに亡くなった私の両親は孫娘を見ていません。当然娘のほうでもお祖父ちゃんお祖母ちゃんの顔を知らない。天国に行ったのに違いないが、お祖父ちゃんお祖母ちゃんの顔を知らないのでは会うこともできず、いまのいままでずっと独りぼっちだったのだ、と思ったのです。

以来、頻繁に想い出すようになってしまいました。

取手の雛飾りを見に行った日も、とくに伏線があったとは思えないのに、生まれてすぐに迎えるはずだった初節句に、雛飾りを買ってやろうと考えていたことを不意に想い出してしまって、するとポロポロと涙が出てきて、見ていられなくなってしまったのです。

で、二度と行かない、行けない、と思ったわけです。

ところが、その顛末をブログに書くと、私の目を通して娘も雛飾りを見ていたのだ、という趣旨のコメントをくださる方がありました。

そのときは、「ふーん、そういう考え方もあるのか」と、人ごとのように思ったのでしたが、日が経つのにつれて、「そうか、きっとそういうことなのだ」と思うようになりました。すると、切なく悲しい想い出を引き出すだけの雛飾りがそうではなくなりました。

と、いうことであれば、見物を途中で切り上げてしまったので、娘は頬をふくらませて怒っているかもしれない。もう一度、ゆっくり見せてやろうと思って、再訪となった次第です。

早速、と思ったのですが、今日まで日延べをしたのは、金~日の三日間しか公開されないので、先日は見ることができなかった取手宿の旧本陣を見たいと思ったからです。これは娘のためではなく、私自身のため。

前回は取手駅の西口から見ようと思ったところ、飾っている店が少なそうだったので、すぐ東口へ行ってしまったのですが、パンフレットを見ると、国道6号を越して白山通りという商店街に行けば店が並んでいるようです。

白山通りはつるし飾りばかりでした。つるし飾りのほうが場所をとられなくて済むからでしょうか。店内に入って見る、というより道路から見るように仕組んであるので、ショーウィンドウが反射して写真に撮るのはむずかしい。

そろそろ商店街もおしまいかと思ったところに呉服店があり、兎の雛飾りがありました。下のつるし飾りも同じ店。

ここで引き返すことにして、門前を通り過ぎてきた弘経寺(ぐぎょうじ)に詣でました。開山は良肇(りょうじょう)上人で、応永二十一年(1414年)のことです。

取手と同じ茨城県内の常総市飯沼にも同名のお寺があります。こちらの開山も同じ良肇上人で、年も同じ応永二十一年です。なぜ同じ年に同名の寺を開いたのか、説明がありませんが、取手のほうは分寺として開かれた草庵で、そのころ、この周辺は人家もない山の中だったそうです。

同じ浄土宗の寺院ということもあり、ともに関東十八檀林の一つということもあり、長い参道(100メートルあまり)も雰囲気も北小金にある東漸寺とよく似ています。

石盤に刻まれた本堂再建の記によると、本堂と庫裡は昭和二十二年に火災で焼失し、昭和四十七年に再建、とありました。

弘経寺という名の寺院は結城市にもあります。同じ浄土宗で、三か寺を合わせて関東の三弘経寺と呼ばれるそうです。ただ、こちらは結城家を継いだ家康の次男・秀康(1574年-1607年)が娘・松姫の菩提を弔うために建てたお寺なので、直接の関係はありません。

取手市の保護樹木に指定されている犬槇(イヌマキ)。樹高16メートル、幹周り3メートル。開山上人お手植えと伝わりますが、もしそうなら樹齢は六百年です。

道に迷わないようにプリントして行くべし、と思って持ってきた地図を見ていたら、ちょっと離れていますが、薬師堂があるのを見つけました。薬師詣での日に備えて見ておくことにしました。

国道6号沿いに歩いて右に折れると、マンションなんぞはありますが、すっかり田舎の風景です。ところどころにある店は同じ市内であるのに、雛飾りは関係ないようです。

田舎だ、とたかをくくっていたので、結構立派な御堂があって愕きました。

御堂に掲げられた由来によると、井野台薬師堂という名称で、遠州三山の一・油山寺(本尊は薬師如来)と関係が深いようですが、大変失礼ながら、私が現役の編集者であれば、全文真っ赤にせざるを得ないような悪文で、結局何がいいたいのかわからないのです。

いつか薬師如来の縁日に再訪して解読に努めようと思います。

前回最初に覗いた奈良漬の新六の蔵です。

私が引き揚げるとき、現役の姫、元姫、合わせて十人ぐらいという一行が大挙して入ってきましたが、私が入ったときは無人。お茶と奈良漬の接待をしてもらいました。普段は作業場と樽の保管庫として使われているのだそうです。下は前回画像を載せるのを割愛した可愛い雛飾り。

上・新六本店(店のほうです)の飾り。小振りですが、なんとなく高価そう。下・新六本店の右隣に店を構える田中酒造のつるし飾り。中央下は兎の夫婦雛です。

前回はここで娘のことを想い出し、不覚の涙を流してしまった油市(あぶいち)人形店。

店先に飾られた「まねきねこ助」というオリジナルキャラ。招き猫と福助の合体のようです。我が心の中の娘は雛飾りよりこっちのほうが気に入ったみたいです。

前回は見られなかった旧取手宿本陣です。寛政七年(1795年)の建築。染野家という代々名主を勤めた家で、正面の玄関を含めた左側が本陣として使用されました。

家の右側は家人が普段も使っていました。ただし、玄関から出入りはせず、右側にある大戸と呼ばれるところを出入りしました。大戸を入ると土間で、天井が張られていません。

左奥にある上段の間。殿様の寝所でしょう。文字どおり一段高くなっています。

今回も取手訪問のトリは長禅寺です。

取手駅は西口と東口が繋がったコンコースがありません。代わりに地下通路があって、ここにも雛飾りがありました。

取手東中学校の皆さんの作品。

この赤いべベを目にしたときだけはちょっと身につまされそうになってしまいました。

↓この日歩いたところ。

http://chizuz.com/map/map84946.html

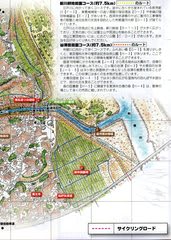

偶然流山市の観光マップを手に入れました。

流山七福神詣でをしたり、かつての住まいから近かった鰭ヶ崎(ひれがさき)の東福寺には何度か足を運んだりと、流山市内は結構歩いていたのですが、市の施設を覗いたことがあるかないか、というと……博物館だけだったので、こういうマップがあったとは知りませんでした。

私の住む松戸市北部は地図を見ると、ちょこんと頭を突き出した格好をしていて、その突き出したところを帽子で覆うように流山市が囲んでいます。我が庵から少し歩けば、北も東も西もすぐに流山市です。野良猫のうさ伎(うさぎ)のいる場所や小春の出没する前ヶ崎の香取神社も流山市です。

富士川が流れている東側の散策は谷と小高い台地が連なるので、上り下りをともないます。平坦な道を歩くよりは散策の効果があるのだろう、と思って好んで歩きますが、とくに名所旧跡のあるような土地ではありません。

……と、思っていたのですが、先の観光マップを手に入れて、しげしげと眺めていたところ、流山市内には七か所しかない花のマークが、我が庵から歩いて十分ばかりのところにあるのに目が止まりました。

さらにしげしげと眺めてみると、「あじさい通り」とあって、地図の裏面には写真と簡単な説明まで載せられていました。

寒くなってから、朝の散歩には出ないので、最近はご無沙汰をしていますが、廣壽寺(ここも流山市)へ行くときには、そのすぐ近くの坂を上り下りしていたのです。地図を頼りに景色を思い浮かべてみると、「ああ、あの道だったか」と思い当たります。

この坂は途中に「本州団地自治会館」という看板の掲げられた建物があるので、私は本州坂と名づけています。あじさい通りはその自治会館前を右折して下って行くのですが、何度も通りながら、私は道を曲がってみたことがありませんでした。単に住宅地を抜けて行くだけの道、としか思えなかったからです。

私がこの近辺を歩くようになったのは、去年八月に引っ越してきてからですから、紫陽花(アジサイ)の花は終わったあとです。

気づかなかったのも無理はないと思いながら、初めて歩いてみました。

道路の右側(北側)は住宅地、左側は一部高さ5メートルの斜面になっていて、画像のように紫陽花が植えられています。

いまの季節は立ち枯れてしまったような株があるだけですが、観光マップによると、あじさい通りは250メートルもあるのだそうです。全部で何株あるのか見当もつきませんが、斜面を覆い尽くすように植えられているところもあるので、花の季節がくれば、さぞ見応えがあるだろうと思われます。紫陽花日記も復活させようかと思います。

よくよく見ると、小さな芽が出ていました。

↓あじさい通りと近辺のマップをつけました。

http://chizuz.com/map/map84726.html

今日の散策は慶林寺から始めました。

門前の河津桜です。咲き始めをカメラに収めたのはつい先日……と思っていたのに、十日ぶりでした。

開花は五分咲きというところ。道行く人たちが等しく立ち止まってカメラに収めたりしています。

北小金駅のコンコースを抜けて、東漸寺へ足を延ばしました。

ここには一本だけですが、有名な枝垂れ桜の古木があります。あとひと月ほどで咲き始めるはずなので、蕾の様子を見に行ったのですが、まだなんの兆しもありませんでした。

広い境内はこの日も無人でした。

墓所に入ってみて、このお寺の開山・經譽愚底(きょうよぐてい)上人の供養塔があるのを見つけました。

歴代住職の塔が建ち並ぶ中央にあって、竿(卵塔下の四角い部分)に「開山上人」とだけ彫られています。前も墓所を覗いて、上人ゆかりのものはないかと捜したつもりですが、見つけられなかったのに、この日はすぐに見つけることができました。

昨日一昨日は陽射しはあっても、冷たい風がありました。今日は風がありません。真冬のコートから少し薄手のコートに着替えたのに、歩いていると汗をかきます。

私が時折行く湯屋近くの飼い猫殿たちです。東漸寺前を走る旧水戸街道から細い路地に入り、旧小金宿の本陣跡を行き過ぎると、この猫殿たちがいます。

ここには映っていない灰色がかったのを含めて三匹いるのですが、いつ通ってもいるのは右の茶系殿だけで、私を認めると親しみを込めて鳴いてくれるのもこの猫殿だけ、三匹揃っているのに、餌を置いても、私のそばまできて食べてくれるのもこの猫殿だけです。今日は珍しくもう一匹も出てきてくれました。

ここから百円ショップを覗いたり、リサイクルショップを覗いたりしながら、坂を下って平賀川を渡り、常磐線のガードをくぐると、野良のうさ伎(うさぎ)が棲息する上り坂があります。その坂を上り詰めると、小春の出没する前ヶ崎の香取神社です。

しかし、うさ伎の姿はこの日もありませんでした。今日のように陽射しがあれば、梨畑の横で日向ぼっこをしているはず、と睨んだのですが……。また何日も姿を見ていません。

香取神社から国道6号線に出る細い小径があります。

小春の姿も見えなかったので、いつものように拝殿下に餌を置いて、あじさい通りに向かおうと、その小径を抜けて行くことにしました。

「く」の字に曲がっているので、見通しが利きません。角を曲がったところ、道の真ん中に寝そべって日向ぼっこをしている猫殿がいました。小春によく似ている、と思ったら、小春そのものでした。

香取神社からは100メートルほど離れたところだったので、こんなところに……と私も意表を突かれた感じでしたが、テキも一瞬私だとは気づかなかったようです。気づくやいなや、ニャーニャーとうるさくまつわりついて餌の催促です。

あじさい通りを見たあと、久しぶりに寶蔵院に寄りました。

庫裡に青いタオルが干されているのを硝子戸越しに見ましたが、相変わらず人の気配はありません。

奥に卵塔(無縫塔)と五輪塔がそれぞれ三基ずつありました。

上(前の画像では右から三つ目)には宝暦四年(1754年)という年号と権大僧都(ごんのだいそうづ)法印弘秀、下(同二つ目)は安政四年(1857年)と権大僧都法印祐善と彫られています。五輪塔のほうはもっと古いとみえて、何か彫られていますが、三基とも判読不能でした。

このほかに墓石らしきものが見当たらないことからすると、この寺に住む僧は百五十年ほど前からいなくなっていた、ということになるのでしょうか。

この寶蔵院にも何度も足を運んでいて、卵塔があることは承知していましたが、どんなことが彫られているのか、と目を凝らして見たのは初めてです。

寶蔵院の門前からは木の間越しに富士川が見え、田圃が見え、私が暮らす本土寺あたりの高台が見えます。近場にはマンションもビルもないので、安政という江戸時代末期からこのあたりの様子はあまり変わっていないのではないか、という気がしました。

我が庭ではスノードロップの花が開花目前を迎えています。あと一日か二日で、白い部分が雨垂れのように下に垂れて花が開くはずです。

一月はほとんど雨が降らず、二月に入ると一転して雨や雪の多い日々がつづくという妙な気候です。昼間の温度もあまり上がりません。まだ氷点下を記録する日もありますが、春は確実に近づいています。

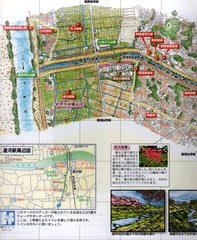

利根運河の〈つづき〉です。

右岸を利根川に向かって歩いています。

東武鉄道の橋梁をくぐると、堤の上に東京理科大学の野田キャンパスが見えます。ここには薬学部、理工学部、基礎工学部があります。

理窓会記念林自然公園の入口。理窓会とは東京理科大学同窓会です。

昭和五十六年、大学創立百周年を記念して造営された公園です。同窓会員と現役生のために造られた公園ですが、誰でも自由に入ることができます。5万2800平方メートルという広大な土地には、自然形態をそのまま残す蓮池、白鳥の池などがあります。

昔からの川であれば、町や村の境となったのでしょうが、利根運河は明治のなかば、人力で開削した人工河川なので、掘るのに困難な場所は避けています。

そのために緩く蛇行しています。昔からの村はそのまま町になり、合併して市になったので、右岸を利根川に向かって遡って行くと、市域は流山市、野田市、流山市、野田市、流山市、野田市、柏市、野田市、最後に柏市と目まぐるしく変わります。

東京理科大学のキャンパスと自然公園は隣り合わせですが、キャンパスは野田市、自然公園は流山市です。

理窓会記念林自然公園のカワセミの池。

翡翠(カワセミ)は見るのがむずかしい鳥だといわれます。ここでは三十分も待てば見ることができると聞きましたが、寒い川風に吹かれながら、それだけ待つほうがよほどむずかしい。

東武線の橋梁から約二十五分で柏大橋に着きました。

この先、利根川まではまだ四十分以上歩かねばなりません。スタートした時間が遅かったので、最初から全部歩けるとは考えていませんでしたが、これより先は機会があれば再度訪ねることにして、しばし運河を離れて普門寺を訪ねます。

画像は普門寺から戻ってきて、橋を渡ったあと、下流に向かって左岸を少し歩いてから撮影したもの。橋の左は野田市、右は柏市です。

柏大橋から歩いて十分。曹洞宗普門寺に着きました。寛永元年(1624年)の開創。

本堂前の玉砂利にはきれいに箒目がつけられていました。なんの前知識もなく訪問したので、到着するまで我が宗派のお寺だとは知りませんでした。清楚で、凛とした雰囲気のお寺だったので、きてよかったと安堵しました。

このお寺には千葉県文化財に指定されている絹本著色(けんぽんぢゃくしょく)釈迦涅槃図があります。公開は年一回、二月十一日と決まっているそうです。知らなかったとはいえ、過ぎたばかりで惜しいことをしました。

ト仙という人物によって天文六年(1537年)に描かれたと考えられていますが、ト仙がいかなる人物であるのか、いまのところは不明だそうです。

本堂前の閻魔堂。桟の間から覗き見ると、承応元年(1652年)に造られたという等身大の閻魔様が間近に見えました。暗いので、眼をさまよわせながら覗き込んだら、目の前にギョロリと剥いた目玉が見えたので、少しギョッとしてしまいました。

いつご開帳があるのかわかりませんが、下の画像は野田市のホームページから拝借しました。

ただ、よそ者のいらぬお節介ながら、野田市が発行している観光ガイドマップには普門寺は載っていません。地図には卍印があるだけで、寺名すら記されていません。

絹本著色釈迦涅槃図は千葉県が指定した文化財だから、市としては知らん、というかもしれないので、さておくとしても、閻魔像は野田市指定の有形文化財なのに、妙なことです。

最後に本堂前の観音堂にお参りして普門寺をあとにしました。

機会があれば、またきたいと思わせるお寺でした。

偶然きたのに、またきてみたいと思えるお寺に出会えるのは、こよなくうれしいものです。ただし、また、と思ってはみたものの、最寄り駅はこの日利用した運河駅なので、往復七十分もかかります。おいそれとはこられないかもしれないと思い、おいそれとこられないからいいのだと思ったりするのです。

同じ道を柏大橋まで戻り、国道16号を少し進むと、鳥居が見えたので、寄ってみると妙見神社でした。

無住の上、柏市内の神社なので、説明板のたぐいもありません。

真言宗豊山派円福寺。ここも無住。鐘楼がありましたが、鐘は取り外されていました。

門前に「ふるさと散歩道-こんぶくろ池コース(全長7・8キロ)」と書かれた標柱があり、江戸時代末にはこのお寺に寺子屋があったという旨が記されていました。

再び運河沿いの道に戻りました。

夕暮れが近くなって、川風はいっそう冷たくなっていました。普門寺を出たときから帰りの行程に入っていますが、思わず遠くへきてしまっていたので、駅は遙かに遠い。

東武線の橋梁と並行して架かっている、ふれあい橋が見えるようになってから、橋のたもとに辿り着くまで十分以上もかかりました。

おぢさんはすっかり疲れ果ててしまっています。

左岸。眺望の丘という土盛りの丘からずっと桜の樹がつづきます。

手前に運河散策の森があって、そこに巨樹の一本・クヌギ(椚)があったのですが、駅に辿り着くことだけを考えていたので、失念していました。結局、四本の巨樹は一つだに見ることは叶いませんでした。

運河駅間近のギャラリー平左衛門。百十年前に建てられた蔵を改造したギャラリーです。竹林に囲まれていて、ちょっといい雰囲気です。

土日祝はここでレンタサイクルの貸し出し(¥500)があります。

このギャラリーから運河駅まではわずか二分。しかし、改札口は線路を越した反対側にしかないので、階段を下って線路をくぐり、また上ったあと、柏方面のプラットホームへ行くために、また地下通路を通らなければなりません。

運河駅に降り立ってから再び戻ってくるまで、三時間歩きづめの小旅行でありました。

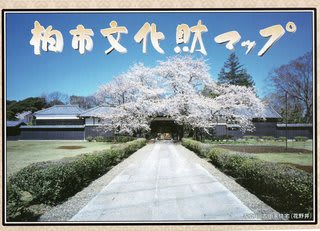

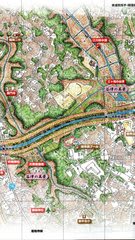

柏市文化財マップをゲットしました。

柏市民でもないのに、執念深く柏市役所まで行ったのです。ここにもなければ、どうしてやろうかと意気込んで出向きました。猛烈な風に見舞われた十八日のことです。

意気込んだのは、その強風に煽られ煽られして、ときおり転びそうになりながら、柏駅から十五分もかけて歩いたからでもあります。

柏市民ではないので、市役所に行くのは初めてです。どこに入口があるのかわからぬまま、たまたま辿り着いたのは別館でした。

やがて理解するのですが、市役所は柏駅にはそっぽを向いていて(つまり本庁舎の正面入口は向こう側にあるのです)、駅から見ると、別館、本庁舎、第一庁舎という順に建物が並んでいるのです。

市役所といえば、入ると受付とホールがあり、そこに市のPRを兼ねて観光や産業のパンフレットが置いてあるものです。

そういうイメージとは大違いでしたが、千葉県第五位の人口を誇る都市の市役所にしては貧弱に思える受付(実際は市役所の受付ではなかった)を過ぎると、棚にはパンフレットが並んでいました。すわ、と思いましたが、文化財マップらしきものはありません。ざっと眺めて「利根運河絵図」と手賀沼を紹介する「TeGaマップ」の二点をもらうことにしました。

ほかにめぼしいものはないのか、と見回してみて、初めて私がいるところは本庁舎ではなく、別棟だということに気づきました。

本庁舎に行くと、私のイメージどおりの受付があり、パンフレットの並ぶコーナーがありましたが、肝心のマップはありません。

受付で、行政資料室というところにある、と教えられて行っても見当たらないので、訊ねてみると、外来の人からは見えないところに置いてありました。係の人がさも大事そうに出してくれたので、柏に税金も納めていない私としては、うやうやしく恐縮しながらいただきました。

幾重にも折り畳まれた印刷物で、パンフレットにしては重量があり、拡げてみなくても大きいことがわかるので、開いてみたのは家に帰ってからです。

家に帰ってから拡げると、縦59・4センチ、横84・1センチ。すなわちA1サイズの巨大なパンフレットです。内側に柏市全域の地図、外側に文化財の解説などが印刷されています。

ところが……。

私の期待が別のところにあったので、この地図の責任ではありませんが、開いて見てガッカリしました。

文化財の地図なのです。

当たり前といえば当たり前かもしれませんが、千葉県と柏市が指定した有形・無形の文化財三十二点、天然記念物六点、計三十八点についての説明が載っているだけです。

この地図が手に入ればわかるだろうと私が期待した醫王寺、吉祥院の二か寺は文化財ではない。ランドマークの一つとして地図に記載されているだけで、由来などは何一つ知ることはできませんでした。

文化財マップへの興味はいっぺんに冷めてしまった代わり、この「利根運河絵図」に興味を惹かれました。柏の市役所で手に入れたものですが、柏市がつくったものではなく、隣の流山市観光協会の製作になるものです。

土曜日に行ってきました。

まだ朝のうちは寒いので、午前中は身体が動きません。出かけたのは午後。曇ながら、ときおり陽射しが出るという天気で、寒い散策になりました。

柏から東武野田線に乗って五つ目の運河駅で降りました。柏駅での乗り換えがスムーズだったので、我が庵を出てから、三十分で着いてしまいました。

「運河」という駅名どおり、駅を出てちょっと歩くと利根運河があります。

明治時代に開削された、利根川と江戸川を結ぶ長さ8・5キロの人工河川です。

明治十九年、旧内務省が国営事業として計画しましたが、翌年には財政上の理由で計画は中断。

利根運河株式会社という民間企業の手で着工されたのはそのまた翌年の明治二十一年。約一年半後の明治二十三年に開通しています。

いまは運河としての役目を終えているので、水深も浅く、船の通航はできませんが、かつては小名木川~江戸川~利根運河~利根川と経由する蒸気船が東京-銚子間144キロを十八時間かけて結んでいた大動脈の一つだったのです。

川岸の道は「美しい日本の歩きたくなるみち500選」に選ばれていて、春は桜の名所として名高いところですが、いまは堤の草も刈り取られたあとで、花らしい花といえば、ところどころに咲く白梅があるのみです。

何を見ようというのか、好き好んでこういう季節にやってきました。

とくに計画はありません。両岸を歩けば四時間という長丁場になるので、とても全部は歩き切れない。強いていえば、パンフレットに載っていた四本の巨樹を眺めてみることぐらいです。ただ、四本は離れ離れの場所にある上、二本は運河沿いではないようです。

ひとまず橋を渡らずに済む左岸を、江戸川方面に向かって下ることにしました。画像に写っているように歩行者専用の浮き橋があって両岸を行き来することができます。

名もなき林ではありません。深井城址です。

先の「利根運河絵図」に載っていたので、寄ってみようと考えてはいたのです。当然標識ぐらいはあるだろうと思っていたのですが、残念なことに通り道には城址であることを示すものは何もなかったので、前を通り過ぎただけです。

ただ、たんなる林にしてはなんとなく「怪しい」と感じて、写真だけ撮りました。しかし、もう少し先にこんもりとした林が見えていたので、城址はそっちなのだろうと思って、中には入らずに通り過ぎてしまいました。

築城時期は未詳ですが、戦国時代は小金城を本拠としていた高城氏の支城となって、重臣の安蒜(あんびる)一族が支配していました。

豊臣秀吉の小田原攻めの際、城主だった安蒜備前守は高城氏の他の重臣たちと同じように、小金城の留守を守るために出向きます。小金城の開城とともに深井城も廃城とされてしまいました。

目星をつけた、もう少し先の林はたんなる林に過ぎませんでした。

かなり歩いてきてしまっていたので、やはり先ほどのところが城址だったのかと気づいたものの、戻るのもかったるく、歩行者と自転車専用の西深井歩道橋で対岸に渡り、上流へ引き返します。

運河大師。

大正二年、運河流域の住民が弘法大師像を安置した札所を建てて、新四国八十八か所運河霊場を創建しました。しかし、昭和十六年の大水害による堤防の改修工事で、堤防上にあった札所は立ち退かされてしまっていました。

これは柏・野田・流山の三市の有志が大師堂を建立して、近くの寺に移されていた十七体の大師像を再びお祀りしたものです。

数尠ないながら、そこここに白梅がありました。

どれも古木かつ巨木です。桜の季節に訪れていたら、気がつかなかったでしょう。この日にきてよかったと思いながら眺めました。

明治初年創業の窪田醸造。「勝鹿」という日本酒をつくっています。

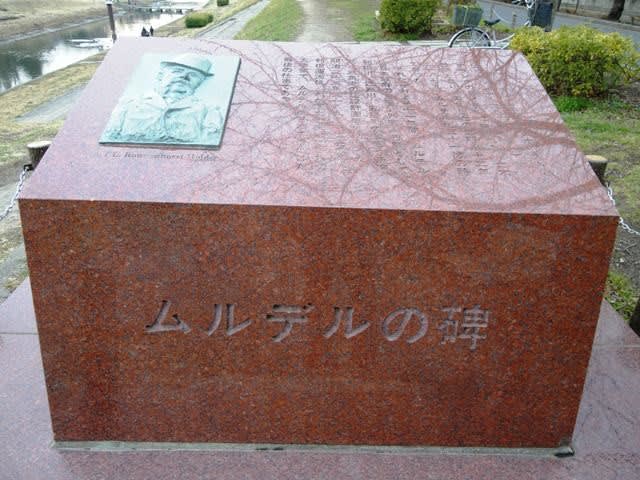

流山市立運河水辺公園に建つアントニー・トーマス・ルベルタス・ローウェンホルスト・ムルデル(1848年-1901年)の顕彰碑。

ムルデルはオランダ人土木技師。

明治十二年、いわゆるお雇い外国人として来日。児島湾干拓、淀川治水など日本国内の多くの土木工事に関与しましたが、代表的な仕事は利根運河の開削です。

運河運用開始の一か月前、任期切れのため帰国。開通式には出ることができませんでした。

運河開削の中心になったのは広瀬誠一郎(1838年-90年)という人物です。

天保九年、現在の茨城県取手市に生まれ、県会議員、郡長を歴任したのち、サッポロビールなど多くの会社設立に関与した実業家・人見寧(1843年-1922年)とともに利根運河株式会社を設立、筆頭理事に就任(社長は人見)しました。

この広瀬も運河の開通式を見ることなく病没しています。

このあたりで空は完全に曇って、気温も急激に下がってきました。ときおりバッグから絵図を引っ張り出しながら歩いています。巨樹はたまさか対岸であったりして、まだ一本も見ていません。

そろそろ帰るかと思いながらも、あと一つだけ見ておきたいところがあったので、ブログは〈つづく〉として、もうちょっと歩きます

↓明日更新するつもりの〈つづき〉を併せて、歩いたところのマップです。

http://chizuz.com/map/map84544.html

※二年半前の九月十五日、初めてブログを開設してから、昨日が八八八日目ということになりました。たまたま末広がりの数字が並んだというだけに過ぎませんが、途中で死ぬかもしれぬ、と思うほど体調を崩した日々があったことを振り返ると、よくぞつづけられたものだ、と感慨深いものがあります。

編集画面というページを開くと、前日のブログ閲覧者○人、訪問者○人と数値が出ます。私には閲覧者と訪問者がどのように違うのかわかりませんが、昨日時点の閲覧者累計は二十万人余、訪問者は八万人余となりました。独りよがりなブログなのに、いろんな人に見ていただいていると思うと、もう少し生きなくてはならぬ、と思います。

柏市役所が発行している文化財マップというのがあります。

どんな内容なのか、まだ見たことがないのでわかりませんが、手にできれば昨日のブログでは不明のまま放置することになった医王寺も吉祥院も由来がわかるかもしれぬと思うのではありますが、いまだに手に入れられません。

土浦へ行った日(先月十九日)の帰り、わざわざ柏で途中下車をして、駅前の「かしわインフォメーションセンター」を覗いてみました。ここは市役所の出張所でもあると同時に、観光パンフレットのたぐいも置いてあると知ったからなのです。

ズラリと並べられたパンフレットを眺めましたが、どうもそれらしきものは見当たらない。

で、訊ねてみると、取り置きがなくなってしまったとのことでした。

一昨日(十五日)は柏市立高校へ行くために柏駅で降りたので、また寄ってみましたが、三週間も経っているのに、依然補充されぬままでした。「どうしようもねェところだな」と独り言をぶつくさ呟いて、せめて帰りがけの駄賃になるものはないかと捜したところ、「取手宿ひなまつり」というパンフレットを見つけました。

建国記念の日から始まって、桃の節句までの三週間、取手駅を中心に一般の商店など一二四か所で雛飾りがあるというのです。翌日早速行くことにしました。

西口に出ました。取手にきたのは去年一月以来ですが、くると必ず長禅寺にお参りしているので、東口のほうはわりと勝手知ったる街です。

で、あまり歩いたことのない西口を先に散策……と思ったのです。が、国道6号線まで歩いても、雛飾りをしていると見えたのは二軒あっただけ。

店先に飾ってあるのが見えて、「ご自由に」と貼り紙があったりするのですが、なにがしかの商売をしている店に、物を購う意思はなく、ただ飾りを見せてもらうためだけに出入りする、というのは気が引けます。そそくさと勝手知ったる東口に河岸を変えることにしました。

西口には(確か)何もなかったと思いますが、東口に行ってみると、駅の飾りつけもこんな感じです。

長禅寺下の道(大師通り)に、老舗の奈良漬店「新六」の蔵があって、その蔵の中に雛飾りがありました。最初に出会ったのが商売をしている店ではなかったので、すんなり入ることができました。

蔵の入口には、かぐや姫のようなカワユイお雛様が……。

通称本陣通りと呼ばれる旧水戸街道に軒を並べる新六本店(左)と田中酒造店。

新六は代々田中新六と名乗って、徳川家綱の代といいますから、十七世紀後半にはすでに取手に居を構えて、なにがしかの商売を始めていたみたいです。寛政二年(1790年)に取手新六酒店を創業、明治元年にいまの奈良漬製造業を始めました。

隣の田中酒造は明暦元年(1655年)の創業。

道路にはこんな幟が風にはためいているだけ。

行き交う人もあまりありませんが、雛飾りのある店に入ると、そこそこに観光客らしき人たちがたむろしていて、お茶の接待を受けたりしています。

姫の祭りなのですから、当然といえば当然のことながら、私のようなおっさんは二十人に一人か二人だけ。たまにおっさんが数人いて、珍しいと思えば、祭りの裏方でした。

客のほうはほぼ全員姫です。応対するほうも姫ばかりですが、厳密にいうと、姫は姫でも、99%が元・姫なので、私のほうでも取り立てて緊張することはありません。

神輿が出たり屋台が出たり、という賑やかな祭りもいいが、こういう静かな祭りも風情があって佳いものです。「女もする雛祭りといふものを、男もしてみむとて、するなり」テナ感じで足を進めてみました

つるし飾りと呼ばれる独特の飾り方です。

ここは店ではなく、「つるし雛を愛でる会」という団体が借りて飾っているのだそうです。

犬(安産の象徴)、唐辛子(娘に悪い虫がつかないように)、巾着(お金が娘に集まるように)、糸巻き(裁縫が上手になるように)、花(美しい娘に育つように)、猿っ子(災いが「去る」にかけて)、鶴(長寿の象徴)、雀(五穀豊穣、食に恵まれるように)などなど……こんなにもろもろ願うなんざ欲張り過ぎではないかとも思えますが、じつにさまざまなものが吊されています。

旧取手宿本陣(染野家)表門です。

寛政六年(1794年)、火災に遭ったあと、文化二年(1805年)に再建されたものです。門の向こうにあって見えない建物は火災の翌年に再建。毎週金曜~日曜の三日間だけ公開とのことなので、水曜日のこの日は見ること能わず。

田丸屋という呉服店の中。昭和初期の雛飾りだそうです。

かなりの年代物を飾っている店もあれば、申し訳程度という店もありと、飾りは千差万別ですが、なにせ一二四か所もの飾りつけがあるというのですから、それらをすべて見て回るわけにもいかないし、写真に撮るわけにもいかない。

これは油市(あぶいち)という人形店の飾りつけ。人形店ですから売り物で、値札がついています。

ここまで私はまったく意識していませんでした。

いまから遙か三十八年前、あと数分で生まれるというところまで漕ぎ着けながら、結局この世の生を受けなかった自分の娘のことを、です。

順調にいけば、生まれてすぐ初節句でありました。出産を控えて新宿の病院に入院していた妻を見舞ったあと、ウキウキしながら三越と伊勢丹へ雛飾りを見に行った憶えがあります。

当時の私はまだ二十六歳でした。

薄給の身にとって五段の雛飾りは眼の飛び出るような金額で、頭から冷水を浴びせられる思いを味わいましたが、なんとか工面して買ってやりたいものだと思いました。

生まれてすぐに初節句ですから、飾ってやってもまだ眼の見えないときです。娘のためというより、自分に買うようなものではありますが……。

突如、雛飾りを見ることが私には耐えがたいものとなってしまいました。

思わず涙をこぼしそうになってしまったので、見せてもらったお礼の言葉もいえず、店を飛び出しました。

このところ、私はまったくだらしがない。

火曜の夜は「四十九日のレシピ」というNHKのドラマを視ていて、思わず涙ぐんでしまい、つづけて視ることができなくなってしまいました。

我が娘と何年か一緒に暮らしたというのであればともかく、ランドセルを背負った姿はおろか、よちよち歩きする姿も見たことがないのに、ドラマでは離婚を決意して実家に帰ってくる、という設定の娘(和久井映見)を視ていると、自分の娘が生きていればこの年ごろなのだと思い、伊東四朗演ずる不器用な父親がまるで我が身のように感じられて、切なくなってしまったのです。

幸い人通りが少ないので、初老のおっさんが泣きながら歩いているところは見られずに済みました。

別に見られたって構やしないのだが……。

気持ちを落ち著かせるために、通い慣れた長禅寺の参道を上って本堂にお参りしました。

私が行くとき、境内は必ず無人です。高台にあるので、残った雪が解けて下水溝に流れて行く音が耳に心地よい。

少し我を取り戻しました。

平將門が愛妾・桔梗の前を見初めた、といわれる三世堂は変わらず優美な姿を見せてくれています。

枝垂れ梅が咲いていたので、三世堂をバックに少しは芸術的なアングルでも、と思いながらシャッターを切りましたが、モニタを見てみるとそうでもない。

思わず苦笑いを噛み殺しているうちに、不覚の涙は止まっていました。

ただ、この日はもう雛飾りを見ることはできません。

まだ日にちがあるので、機会があればもう一度……。

昨日の朝の我が庭です。

所要があって柏市立高校に行ってきました。柏市内といっても北西の外れで、少し歩けば野田市です。柏駅からバスで三十分もかかります。

地図を見ると、帰り途(といっても大きく回り道をしなければなりませんが)には、醫王寺、円通寺、吉祥院というお寺があるので、そこを巡りながら歩くことにしました。まだ雪は残っていましたが、好天に恵まれたこともあり、春の土の匂いを嗅ぎながら、のんびりと散策を愉しむことができました。

残雪に脚をとられないようにと、トレッキングシューズを履いて行きましたが、強い陽射しに道路の雪もほとんど解けていて、そんな心配は無用でした。

柏市立高校から最初の目的地・醫王寺目指して歩き出すつもりでいましたが、所要を済ませると、二十分に一本というバスがちょうど発車するところだったので、最寄りの船戸木戸という停留所まで乗ることにしました。

柏駅寄りには花野居木戸という停留所もあります。

木戸と聞くと、東京・新宿にあった四谷大木戸を思い起こしますが、柏の木戸は現在の道路の状況からして、昔は人馬の往来の激しい街道があったとは考えにくい。どういう意味か探っているところですか、いまのところは不明です。

すぐそばを常磐自動車道が走っています。その常磐道に沿ってしばらく歩いたあと、路地の奥に墓石が見えたので、醫王寺にしては近過ぎると思いながら入ってみると、小規模な墓地がありました。

地図には「薬師坊本堂」と記されていますが、集会場のような建物とその玄関という佇まいで、「本堂」というイメージではありません。無人で玄関も開かなかったので、何一つわかりませんが、この硝子戸の向こうに薬師如来が祀られているのでしょうか。

船戸木戸バス停から徒歩十分で醫王寺に着きました。山門は工事中で、境内に入ることができなかったので、左側にある門からお邪魔しました。

醫王寺という名前で私になじみ深いのは、同じ柏市内でも正反対の方角にある、辨榮(べんねい)聖者ゆかりの醫王寺なので、もう一つの醫王寺と呼ぶことにしましたが、じつは松戸の我が庵の近くにも醫王寺はあるのです。

辨榮聖者の醫王寺は浄土宗、松戸とこの醫王寺は真言宗豊山派。

牡丹(ボタン)で有名なお寺のようです。境内の各所に牡丹が植えられています。

立てば芍薬(シャクヤク)、坐れば牡丹……と、昔から美人の形容に用いられる花ですが、中国の国花とみなされている、という先入観にとらわれるためか、私にはそんなに大騒ぎするほどきれいだとも思えず、いま一つ好きにはなれぬ花です。牡丹には、なんの罪もなけれど……。

東京・新宿で暮らしていたころ、歩いて数分というところに薬王院という牡丹で名高い寺がありました。季節になると、それこそ雲霞のごとく参詣客が訪れる寺ですが、私は一度見に行っただけでした。牡丹が好きではないというより、人混みが苦手だったからかもしれません。

醫王寺本堂。

境内を見て回りましたが、寺の由来などを記したものが見当たりません。

家に帰ったら柏市のホームページでも見てみようと思って帰ったものの、なんの手がかりも得られませんでした。このあとで訪れた吉祥院ともども柏市観光協会のホームページに紹介されていましたが、交通の便が載っているだけで、創建の年代も由来も、いまのところは何一つわかりません。

そういえば、前に訪問した少林寺も萬福寺も、近くにある土(つち)小学校の「たんけん隊」と称する子どもたちが建ててくれたらしい説明板があって、稚拙な内容ながらも概略はわかったのですが、柏市の手になるものは何もなかったような気がします。

醫王寺をあとにして、常磐道の下をくぐり、円通寺という寺を捜しました。

周辺は住宅地として開発途上のようです。住宅はまだ疎らにしか建っていませんが、土地はすでに整地を終え、「通行止」と表示された真新しい道路が各所にあります。当然我が地図には載っていない。十字路を左に曲がれば、円通寺はその先の左側に……と、地図にはあるのですが、曲がった十字路の先の道はどうもカーブの具合が地図とは異なっています。

遠くに鳥居が見えたので、地図によれば姫宮神社のはず、と行ってみたら、まさに姫宮神社でした。

ここも詳細は不明ながら、豊四季にある諏訪神社の兼務社になっていたので、わずかながらも由来がわかりました。祭神は姫宮大神という産土(うぶすな)神。室町後期の創建のようです。

この神社前と私が曲がった十字路との中間に、円通寺があることになっているのですが……。

引き返しましたが、地図では一本道が伸びているはずなのに、T字路になっています。

姫宮神社の近くに御堂が見えたので、円通寺かと思って行ってみると、薬師堂でした。

厨子が祀ってありましたが、薄暗くてよく見えません。それでも、予期せぬところで薬師如来、と思ったので、お参りした代わり、円通寺捜しはやめることにしました。

円通寺捜しで手間取ったので、醫王寺から三十分かかりましたが、つくばエクスプレスの柏たなか駅を通過して行きます。

駅前はまだ何もないといっていい状態です。ここから電車に乗る予定はないから構わないけれども、入口がどこにあるのかよくわからない駅です。むか~しむかしの新横浜や岐阜羽島の駅前はこんな感じでありました。

柏たなか駅から十分強で吉祥院に着きました。

ここも真言宗豊山派のお寺です。

境内はさほど広いとは思えませんが、塀がないので開放感があって、おもむきのあるお寺だと感じさせます。ただし、説明が得られないので、詳細はまったく不明のままです。

学制公布後の翌年(明治六年)には、現在の柏市域では二番目の開校という共醒学校(大室学校)が、ここを仮校舎として授業を開始したそうです。

これは柏市の情報ではなく、ほかのブログから得た知識です。

薬師堂がありました。

吉祥院境内に聳える榧(カヤ)の樹です。柏市の保護樹木と記してありましたが、樹齢等は一切不明。

吉祥院から大室バス停まで歩く途中、遺跡の発掘現場に出くわしました。小山台遺跡といって、千葉県教育振興財団というところが発掘している最中のようです。

家に帰ったあと、ホームページを捜してみましたが、今月から調査にとりかかったばかりのようで、縄文時代前期から中期の竪穴式住居跡というほかに詳しい情報はありません。

大室バス停からバスに乗りました。

行きは気づきませんでしたが、バスは北柏駅を通ります。北柏駅近くには、我孫子・興陽寺の薬師堂にお参りした帰り、北柏まで歩いて寄ってみようと思いながら、体調がすこぶる悪かったので、行くのをとりやめにした妙蓮寺、東陽寺という二か寺があります。この際だから寄ってみようと思って、根戸十字路というバス停でバスを降りました。

妙蓮寺はその名前から日蓮宗の寺だと想像がつき、道路沿いにないようならパスしようかと思いましたが、道路沿いだったので、寄ることにしました。

割合長い参道の奥に本堂がありました。

イヤにパチパチという音がすると思ったら、木の実が落ちる音でした。落ちた実を眼をこらしてよくよく見ると、なんと無患子(ムクロジ)ではないか!

見上げると、まだ若そうな樹ではありますが、かなりの高木です。風もないのに実が落ちていたのは一羽の鴉メがくちばしを使って、枝を折って遊んでいたからでした。下の画像の中央に鴉が写っています。

もう果肉はない状態で、残っている萼(がく)と皮と実はいずれも固いので、食べられるとは思えません。見ていると実を狙うのではなく、枝を嘴で挟んでペキペキとやっていました。

真言宗以外の寺院で無患子を見たのは初めてです。記念に鴉クンが落としてくれたばかりの実を二つだけいただくことにしました。

妙蓮寺門前からわずか200メートル足らず歩いたところに、真言宗豊山派の東陽寺。

積雪が乱されていないところを見ると、朝から誰も参拝していなかったと見えます。私もなんとなく躊躇してしまったので、本堂を彼方に眺めただけで帰ることとしました。

夕暮れが迫ってくる時刻になっても暖かかったので、手袋を外した手のひらで無患子の実をコロコロ転がしながら北柏駅まで歩きました。

→船戸木戸バス停から北柏駅まで。

体調が少しよくなったのと一時期の寒さが去ったので、家の近くを歩いてみました。外出するのは五日ぶりです。

今日の富士川上空は雲一つない好天。しかし、ちょっと風が冷たい。

前ヶ崎の香取神社にはまだ雪が残っていました。いつも腹を空かせている小春は、今日は姿を見せませんでした。うさ伎(うさぎ)も姿なし。

松戸の坂川河畔で河津桜が咲き始めていたのを見たので、参道入口に河津桜の植えられている慶林寺に行ってみました。

うさ伎のいるあたりから常磐線沿いの道を十数分。北小金駅の北口を通り過ぎたところにあります。

東側は常磐線の線路で、陽射しを遮るものはなく、一日じゅう陽当たりは良好だと思えるのに、まだ数輪しか咲いていませんでした。

坂川河畔で河津桜が咲いているのを見たのは八日も前のことです。坂川が流れている松戸の中心街と較べると、北小金は人家やビルも少ないので、そのぶん気温も低いのでしょうか。

ここ慶林寺の本尊は大福薬師瑠璃光如来坐像。要するに薬師如来です。

本尊の両脇には日光・月光の両菩薩と十二神将が配されているそうですが、まだ見たことはありません。我が庵からは近いので、来月の八日-薬師如来の縁日にきてみようと思います。もしご住職でもおられれば、縁日のことも訊ねてみたい。

河津桜とは道一本挟んだ向かい側-常磐線の線路際です。近くに菜の花が咲いているような畑地はありません。種はどこから飛ばされてきたものか。

北小金駅のコンコースを通り抜けて、東漸寺に回ってみました。

いつもは正面の山門から入りますが、今日は趣向を変えて新松戸方向へ少し歩き、本堂近くの鐘楼塔脇に出る石段を上りました。

本堂前の枝垂れ桜です。開花まであとひと月半……。

見渡したところ、境内に咲いていたのは梅の花だけ。

これは私がときどき行く湯屋(銭湯)近くの飼い猫殿。

いつ通りかかっても、大体は車の脇に坐っていて、私の顔を見ると、「ニャー」と一声鳴き、身体を伸ばしてから近づいてきます。

猫殿はどのようにして私を(いつも餌をくれる)佳き人だと見分けるのでありましょうか。顔か姿形か、よくわからないところがあります。

衣裳持ち、ということをいいたいのではないけれども、私の着るコートは毎日違います(そんなにたくさん持っているわけではないので、靴と同じように一定のローテーションで変えているだけですが)。服が違っていても、佳き人が現われた、とわかるところをみると、どうやら顔で判別しているのか、とも思います。

ところが、帽子を被らない日があると、しばらく私であることに気づきません。コートを脱ぐ季節がきたら、半袖を着る季節がきたら、どんな様子を見せるか、待ち遠しい。

急に体調が下降気味になりました。

節分の日から数日暖かく、気がゆるみかけていたところ、また寒さが戻ってきたからでしょうか。八日の午後から今日の昼まで四日間、ほとんど布団の中で過ごしました。

体調は八日朝から思わしくない状態でしたが、この日はハローワークへ行かなければならなかったので、九時過ぎに家を出ました。

未明の冷え込みはこの日からゆるんだのですが、皮肉なことに日中の温度がグーンと下がりました。前日(七日)は13度台まで上がったのに、私が家を出た九時台の気温は3・2度。

10度もギャップがあると、身体はまるで油の切れかかったロボットみたいに、ギシギシと音を立てるようです。風のなかったことだけは幸いでしたが、電車を待ちながら立っているプラットホームの数分が辛い。

これはひょっとするとひょっとするかもしれぬぞ、と思いながら出かけましたが、ハローワークにいたときは暖房も入っていたし、緊張していたせいか、特別なことは起きませんでした。

ところが、ハローワークを出たときからなんとなく身体が重いような感じが戻ってきて、再び思わしくない状態に戻り始めました。厚着をして出たので、身体はさほど寒いとは感じないのに、手だけが異様に冷たいのです。もちろん手袋をしています。

松戸のハローワークから松戸駅まではものの4~5分です。そんなわずかな間に一度暖まった手指が冷えてきます。

八日は薬師如来の縁日です。先月から少なくとも今年一年、毎月八日は薬師詣でをしようと決めたばかりでした。

ハローワークに行くことは前々から決まっていたので、それを終えたあとは我孫子にある興陽寺の薬師堂に詣でようと考えていました。

さらに、布施弁天へ行ったとき、帰りは北柏駅までバスに乗りましたが、駅が近くなったころ、二、三お寺があるのを見かけていたので、参拝方々北柏まで一駅ぶん歩く心づもりでした。

歩きだと少し距離はありますが、近くにはNECのラグビーグラウンドがあります。練習をしているかどうかはわからないが、練習しているようだったらしばらく眺めてみたい。

前日まではそんなことを考えていたのですが、当日を迎えてみると、数分歩くのも精一杯です。

まっすぐ帰るにしても我孫子まで行くにしても、私が乗るのは昼前の下り電車なので、乗客はまばらです。幸い暖房が強めだったので、尻とふくらはぎのあたりが暖まってくるうちに、体調は少し持ち直したように思えました。

しかし、電車を降りればまたおかしくなるのだろうから……家に帰るかどうするかと思いながら、ぼんやりしているうちに、電車は私が降りる北小金に着き、まだぼんやりしているうちに、扉が開いて閉まりました。

結局、我孫子まで行くことにしました。

興陽寺の薬師堂です。扉はピタリと閉ざされていて、縁日らしさは何もありません。

境内そのものが無人で、ひっそり閑と静まり返っています。

耳学問ですが、八日は薬師如来の縁日に間違いありません。だから、何か催しがあるのかどうかまでは確かめておりませんが……。

機会があれば訊いてみよう、とは思っているのですが、先月の初薬師の日に詣でた柏・酒井根の薬師堂は無住の御堂であったし、近くの龍光寺というお寺で管理をしているらしいと知って訪ねたものの、人の気配がありませんでした。

で……いわくは何一つわからぬままです。

興陽寺本堂。室町時代末期の創建と伝えられています。

天王台にある東源寺と同じように、曹洞宗のお寺なのに、大師堂もあって、取手の長禅寺を第一番とする相馬四国札所の第五十九番。

本堂前に建てられた粘華微笑(ねんげみしょう)の像。

右に立ち、蓮華の花を持っておわすのが釈尊、真ん中に坐っておわすのが摩訶迦葉尊者です。

興陽寺の枝垂れ梅。

向かって右手には白梅も咲いていました。

少し下がって両方をカメラに、などと考えているうちに、ここに向かってくるときから苦しくなり始めていた胸がちょっと我慢できないような状態になってきたので、家まで保つかしらんと思いながら引き揚げることにしました。

北柏まで歩き、NECのラグビーを見る、などというのはとんでもない話になりました。

薬師詣でと私は相性がよくないのかもしれないなぁ、と感じたりしています。

柏・酒井根の薬師堂に詣でたときは、その夜から風邪をひきました。今回は詣でる前から体調がおかしかったのですが、前日まではピンシャンしていました。

なんとか家に帰り着きましたが、結果は今日まで布団に伏すこととなりました。静かに伏していたからか、ちょっとだけ持ち直しました。

十二月中旬、スノードロップを植えたプランターに、本土寺脇で掻き集めてきた落ち葉を撒いて、防寒対策をしておきました。

今朝、ふと見ると、落ち葉が奇妙な形に盛り上がっていました。

もしかしたら……と思って落ち葉を取り除いてみると、すでに3センチほども伸びた芽が顔を出していました。球根は六つ求めたのですが、六つとも芽を出しました。早速ノースポールの脇に植え替えました。

一方、細葉榕(ガジュマル)はいまの家に越してきて庭に植え替えるまで、鉢植えではありましたが、ベランダに出したまま、何年も冬を越してきたのに、今冬の連日の寒さで葉がやられてしまったみたいです。

遠く三重県から我が家にきて二年目を迎えた斑(ふ)入りの石蕗(ツワブキ)です。

一つだけ斑の入っていない葉が出ました(中央左)。まだ若い葉なので、いずれ斑が出てくるのだろうと思っていたのです。ンなわけはねェだろうと訝りつつ、二週間以上経った今日に到るも、真緑のままです。

久しぶりにハローワークへ職探しに行きました。

松戸のハローワークは伊勢丹横のビル三階にあるのですが、一階でエレベーターを待っていたら、私のほかに待ち人はおらず、なんとなく雰囲気が妙だと感じました。

上の階にはいろいろな会社が入っているので、ウィークデーであればエレベーターを待つ人も多いのですが、土曜ですから、くるとすればハローワークに用のある人だけ……。それにしてもあまりにも人がいない。

三階で降りると、閉まっていました。

土曜日でもパソコンによる求人情報の検索と職業相談のコーナーだけは開いているのですが、この日は臨時に休みだったんだ、とさ。

理由が張り出してありましたが、ろくすっぽ読みもせずに引き返しました。

まっすぐ帰ってもよかったけれども、近くのスターバックスに入って休憩。

松戸駅はハローワークや市役所へ行くために、もう両手では折る指の数が足りぬほど乗り降りし、周辺も歩き回っているので、改めて行くところもない、と思いながら、持っていた地図を開きました。

これまでに行ったことのある寺社にはマーカーを塗っていますが、つらつら眺めてみたところ、塗られていない寺院が三つありました。しかも、三つとも駅からわりと近いのです。

ふーむと溜め息をつき、コーヒーを飲み終えて腰を上げました。

ハローワークから常磐線を跨線橋で渡ってわずか四分。日蓮宗の大正寺がありました。

私が尊敬する幕末期の勘定奉行・川路聖謨(かわじとしあきら)さんのお墓がある上野池之端のお寺と名前も宗派も一緒です。ただし、彼方は慶長九年(1604年)の創建、此方は大正二年と新しい。

本堂(画像上)と鬼子母神・帝釈天を祀ったお堂です。

大正寺門前に、人がすれ違えるかどうかと危ぶむほどの非常に細い径がありました。地図では門前から県道松戸原木線に出る道があることになっているので、あたりをキョロキョロ見回してみましたが、どうやらほかに道はないらしい。

行き止まりなら戻ればいいと、足を踏み入れてみると、こんな秘密の通路のような階段がありました。下って行くと、県道が常磐線をくぐるための隧道になっていて、両側に歩道があり、向こう側にも秘密の通路のような階段があるのです。

県道沿いの松戸神社の横を通り過ぎて坂川河畔に出ました。

まだ数えるほどではありますが、河津桜が咲いていました。

今月十一日の建国記念の日から二十七日まで、松戸宿坂川河津桜まつりが開かれ、期間中は午後五時~十時の間、桜のライトアップがあるそうです。

松龍寺の手前、荒れたまま放置されたようなところに、いくつかの墓石がポツンポツンと建っているだけの場所があります。私はてっきり松龍寺の墓所だろうと思っていましたが、今日はなんとなく不思議な気がして、初めて足を踏み入れてみました。

すると、真言宗豊山派醫王山慈眼寺と彫られた石碑(外に向いているのではなく、内側に向かって建てられています)があり、その横に中が暗くて何が祀ってあるのかわからないお堂と弘法大師と不動明王の祀られたお堂(画像下)がありました。あとはポツンポツンと墓石があるだけで、ほかに堂宇はありません。

家に帰ったあと、千葉県の宗教法人名簿を調べてみると、所在の所番地は間違いなくこの場所で、住職の名も届けられています。不思議なお寺です。

松龍寺山門と観音堂です。このお寺を訪ねるのは一昨年の七月、去年の八月につづいて三度目です。

観音堂に祀られているのは籾殻(すくも)観音と呼ばれる観音様です。

前二回とも「すくも」とはどんな字を当てるのだろう、と思いながら帰った憶えがありますが、観音堂前にはちゃんと説明板が建てられていて、「籾殻」と書くのだと知れました。

天明四年(1784年)、籾殻塚(すくもづか)稲荷の境内の籾殻から聖観音が現われて、ここに祀られた、とあります。籾殻塚稲荷は旧松戸二丁目にあった、との注記がありますが、旧松戸二丁目とはどこなのか、訊ねてみないとわかりません。

木瓜(ボケ)の花も咲いていました(松龍寺門前で)。

流山街道が坂川を渡る小山樋門橋です。通称レンガ橋。めがね橋とも。

明治三十一年に江戸川からの逆流を防ぐ樋門として建設されたものですが、いまは橋としての機能が残るのみです。煉瓦造りの構造物としては、千葉県でもっとも古い橋だそうです。

この橋の近くに残る二つの寺院(円慶寺と増長院)があり、カメラには収めましたが、いまのところは由来がはっきりしないので割愛することにしました。

今日は立春。朝の冷え込みは相変わらずですが、昨日今日と日中はいっぺんに春がきたような暖かさでした。

今日は今年二度目の通院日でした。前回の通院は一月六日小寒。

私は一か月に一度の通院と理解していますが、実際は四週間に一度、二十八日ごとです。しかし、一体全体いつまで通院をつづけねばならぬのだろうか。

松戸市民となって四年目になろうとしています。去年の夏が異常に暑かったと思えば、冬は異常に寒く、一月に最低気温が氷点下を記録した日は二十九日もありました。

日中は暖かいとはいえ、氷点下の日々は先月二十六日から昨日まで十日連続。今朝もどうやら氷点下のようでした。

冬だから寒いのは当たり前、とはいうものの、去年一月に氷点下を記録した日は十七日、一昨年は十六日しかなかったのです。

異常な暑さの夏がくる前、私は早めに体調を崩していたのが免疫みたいなものになったのか、暑さが尋常ではなかったわりには悲鳴を上げることが少なく済んだようです。

しかし、この冬はいけません。幸い部屋は非常に陽当たりがよいので、お日様が出てくれる限りはサンルームのようになるのですが、部屋の中が暖かくなってきたと感じられるのはやっと十時ごろです。それまでは暖房器具を用いても身体が動かないのです。

とくに体調が悪いというわけではありません。が、ともかくギアが入らず、身体が動かない。

今朝も家を出たのは前回の通院日と同じく六時五十分過ぎ。行かなければならないので、無理矢理ギアを入れました。

それでも、前回は家を出るときが日の出の時間でしたが、四週間が経ってみると、日の出は十三分早くなり、日の入りは二十九分も遅くなっています。

通院の帰りは少しだけ遠くへ行く日ですが、今月も遠くへは行きませんでした。

私が乗る常磐線緩行は田舎電車なので仕方なしとは思うのですが、都内から帰ろうとすると、くる電車の二本に一本は途中の綾瀬止まりなのです。今日も湯島駅のプラットホームに降りたら、きた電車は綾瀬止まり。次はというと、私が降りる北小金まで行ってくれない松戸止まりだったので、松戸まで行って降りてしまうことにしました。

去年一月、馬橋駅近くの家電量販店へパソコンのキーボードを買いに行き、その足で当時しばしば通っていたスーパー銭湯へ行く道すがら、龍善寺という浄土真宗のお寺と風早神社に寄ったのですが、スーパー銭湯へ行くのが目的だったので、写真を撮っただけでした。

近いうちに周辺を巡ってブログの更新と思っていたのですが、つい機会を失して、いつの間にか一年が経ってしまいました。

春を待ちわびているときにはなかなか月日が経たないのに、一年という月日が経つのは年を追うごとにますます早いのです。

松戸駅東口を出て徒歩十分。手始めに花蔵院を訪ねました。真言宗豊山派の寺院ですが、現地に説明板のたぐいは何もなく、インターネットで手蔓も得られなかったので、いまのところは詳細不明です。ただ、山門はなかなか雰囲気がありました。

花蔵院から十三分で春日神社。こちらも詳細は不明。

春日神社の隣、別当らしき燈明寺(真言宗豊山派)の境内を通り抜けて坂を下って行くと、栄松寺まではわずか五分でした。

臨済宗大徳寺派の寺院で馬橋・萬満寺の末寺です。境内に咲く白梅が満開で、メジロ(目白)のつがいが蜜を吸いにきていました。

栄松寺から引き返す形で坂を上り、八分で風早神社に着きました。去年のいまごろにつづいて、訪れるのは二度目です。約130メートルと長い参道があります。

中世、上本郷館があったところだと推測されています。

毎年十月の第二日曜日に五穀豊穣と悪霊退散を祈る三匹獅子舞(松戸市無形文化財)がこの神社と、あとで訪れる明治神社に奉納されます。

風早神社の社殿左手に聳えるマテバシイ(全刀葉椎)。

風早神社から十五分で明治神社です。直行すれば十分足らずなのですが、地図に三世院(日蓮宗)、大聖院(宗派不明)というお寺が載っていたので、回り道をしました。

社殿は十年前に不審火で焼失し、八年前に再建されたばかりなので、まだ新しく、色鮮やかです。

ここも訪れるのは二度目です。明治五年までは妙見社と称して妙見大菩薩が祀られていました。現在の祭神は国常立神(くにのとこたちのかみ)です。

明治神社から北松戸駅東口に通じる、とうかえで通りを下り、十一分で龍善寺に着きました。ここも長い参道があります。本堂前まで目測200メートルはあって、緩いながらも、ずっと上り坂がつづきます。

ここも去年につづいて二度目ですが、この参道のことは記憶にあっても、あとは曖昧でした。

本堂前に到って思い出しました。本堂前に新しい建物が建てられていて、本堂は見えないのです。右の画像は本堂をカメラに収めるためにはここしかないかと思いながら、去年も今年も同じアングルになりました。

ところが、思い出さなかったことがあります。

境内に「首斬り地蔵」と呼ばれるお地蔵様が祀られていることです。元治元年(1864年)、佐幕派の水戸藩士・佐藤久太郎が尊皇派の水戸藩士に捕まり、首を斬られてしまいました。久太郎が斬られた場所に村の人々が冥福を祈るために建てたものです。

去年、訪問して家に帰ったあと、松戸市のホームページを視て知ったのですが、境内のどのあたりにあったのだろうと思い返しても、見ていないのですから、思い出すはずがない。今回もすっかり失念していて、また松戸市のホームページで知りました。

最後は北松戸と馬橋の中間、新作(しんざく)というところに安房須神社という変わった名の神社があるので、名前の由来を知ろうと行ってみました。

龍善寺の高台をいったん下り、胸を突くような坂道を上って行くこと八分で安房須神社に着きました。参道に由緒書きが建てられていて、見れば祭神は少彦名命(すくなひこなのみこと)です。

創建は慶長十一年(1606年)。

安土桃山期までこのあたりには中根城がありました。小金城の出城で南方防御の前線を担っていたということです。秀吉の小田原征伐で高城氏が滅んだあと、中根城を守っていた武士たちは帰農し、村の平安と繁栄を願って建立したのがこの神社です。

帰農したのですから、穀霊でもある少彦名命を勧請するのはごく自然だとしても、なにゆえに「安房須」という名をつけたのか、説明はありません。

「安房」とつく名の神社は昔の安房国一の宮・安房神社(館山市)がありますが、このお宮の主祭神は天太玉命(あめのふとだまのみこと)ですから、関係はないようです。

市川市中山にも同名の神社があって、「江戸名所図絵」には安房須明神社として載っています。同書によると、安房須の「須」は「津」が転じたもののようですが、こちらの祭神は国常立神。合祀されている祭神は多数ありますが、少彦名命は祀られていないようなので、これも関係はなさそうです。

このあと、廣照寺(真言宗豊山派)、中和倉の熊野神社と足を延ばして、馬橋駅に到りました。

→この日歩いたところ。

帰りに寄ってみたら、またうさ伎に会うことができました。

うさ伎に飲ませたいと後生大事に持ち歩いていた明治ラブを出したのですが、そっぽを向かれてしまいました。純粋な牛乳ではなく、鉄分、カルシウム、葉酸と入った加工乳であることが気に入らないのでしょうか。

こちらは香取神社の小春。こやつめは相変わらず食欲旺盛です。

日光御成道鳩ヶ谷宿探訪の〈つづき〉です。

旧鳩ヶ谷宿を歩きながら、目についた歴史的建築物を撮影しました。いまは商店街になっているメインストリートを歩いただけですから、路地の奥にはもっとあったのかもしれません。

画像三つ目の蔵は顧みられなくなってから久しいと見えて、窓に草が生い茂っていました。

茨城県の石岡や土浦であれば、市の指定文化財にして建築年代など由来を記した案内板が建てられていますが、鳩ヶ谷市のホームページを見ても、該当するページはないようです。

それとも、私には結構年代ものに見えたけれども、実際はさほどの価値はないのでしょうか。

かつては商家だったらしき建物も民家に替わっています。

商売をつづけているのは一軒だけ、「文楽」という地酒を売る酒屋さんでした(画像上)。

「文楽」は北西亀吉という人が明治二十七年、埼玉県の上尾で醸造を始めた日本酒です(いまも上尾に会社があるようです)。

この店の名は北西本店とあったので、いまでいうところのアンテナショップとしてつくられたのでしょうか。

表札には「醫院」とあって、右手には自宅用玄関がありましたが、開業しているのかどうかわかりませんでした。

医院ではなく、「醫院」という表記を遺したままであることがふさわしい建物で、玄関前に立っていると、森鴎外のように立派なカイゼル髭を生やした先生がいまにも出てきそうです。

鳩ヶ谷宿の中心近く、りそな銀行(鳩ヶ谷支店)の壁に「→法性寺大門入口」という標識があったので、しばし御成道をはずれて足を延ばしました。

室町末期の建立と伝えられる法性寺の山門。

法性寺本堂。文明八年(1476年)の創建、開基は太田道灌。

当初は天台宗のお寺だったようですが、扇谷vs山内の両上杉の戦いの間、僧は兵乱を恐れて遁れ去り、堂宇もことごとく荒廃してしまったのを、明応七年(1498年)になって、震龍という曹洞宗の僧が再建して改宗。

再び日光御成道に戻ると、やがて見沼代用水東縁(ひがしぶち)を渡ります。

用水に架かる橋を吹上橋といい、昔は橋の北の両側に一里塚がありました。

草加道を東へ行けば日光街道(奥州街道)、蕨道を西へ行けば中山道。

道は四通八達していて、鳩ヶ谷が交通の要衝で、周辺物資の集積地だったころを窺わせます。

日光御成坂公園のからくり時計。高さ約4メートル。

平日は五回、日曜は午前十時から午後八時までの毎時、僧侶が鐘を撞いて時を報せる、というからくりが施してあるようですが、壊れて修理中でした。

前回のブログの締めくくりにした地蔵院前から1キロとちょっと。鳩ヶ谷市役所西交差点の中央分離帯に建てられた石碑です。

江戸から向かってくると、ここが鳩ヶ谷宿の入口ですが、逆方向の北から歩いてきた私にはここが終点となります。

宿の外れに源永寺があったので寄ってみました。

真言宗智山派の寺院。創建は不詳。当初は荒川河畔にありましたが、江戸時代初期に現在の場所に移されたのだそうです。

画像下は境内にある六百五十年以上も前の板碑(青石塔婆)。右は建武五年(1338年)、左は貞和四年(1348年)の銘があります。建武、貞和という年号は南北朝時代、北朝方が用いた年号です。

帰りは埼玉高速鉄道の鳩ヶ谷駅に出ました。くるときに降りた戸塚安行はここから二つ目、その次が武蔵野線に乗り換える東川口。

→地蔵院から鳩ヶ谷駅まで。

昨日、うれしいことがありました。

もういなくなったと思っていた野良のうさ伎(うさぎ)がいたのです!!

暮の二十六日に見かけたのが最後でしたから、三十六日ぶりです。こんなに長い間見なかったので、まさかいるとは思いませんでした。

それに、それだけ顔を合わせていなかったのに、うさ伎のほうではちゃんと私を憶えていて、私が見つけるより先にニャーと鳴いて挨拶をしてくれました。

暮れから正月初めにかけて、プラスチック容器に入ったいなばのチャオと牛乳と、牛乳を注ぐために100円ショップで買ったプディングをつくる容器を持って訪問していましたが、二十六日を最後にぷっつりと姿を見せなくなっていました。

年が明けてしばらくは帆立貝の食器にドライフードだけを置いて帰り、翌日行ってみるときれいになくなっているので、姿は見せなくても食べていてくれるのだな、と考えていましたが、食器が遠くに飛ばされてひっくり返っていることがあるのを見るうち、もしかしたら餌にありついているのはうさ伎ではなく、鴉メなのではないかという疑念が湧き始めました。

気のせいか、私が餌を置いて帰ろうとすると、鴉メがアホーアホーと啼いて、餌を狙っているように思えたのです。

何はともあれ、よかったよかったと私は涙をこぼさんばかりに感動してしまいました。

腹を空かせていた、と思われるのに、身体が小さいせいか小食です。食器に一盛りの餌だけで満足してしまったようです。

「あとでおなかが空いたときに食べなさい」といって、もう一盛り載せましたが、見向きもせず、私とのコミュニケーションをとりたいのだというように、近くにしゃがみ込んだ私に身体をこすりつけながら、周りを何度もグルグル。

時折私を見上げてはニャーと鳴きます。

名前はうさ伎で、正体は猫なのに、狐目です。

私が立ち去ろうとすると、かぼそい鳴き声をあげながら、私のあとを追ってきました。一緒に行きたい、という素振りです。

迷います。

もう少し広い家で、私に外出せねばならぬ用事のあるときでも、誰か面倒を見てくれる人があれば……と思うのですが、イヤ、人間の身勝手でそんなことを考えてはいかんいかんとみずからをたしなめます。

ついてくるな、と私がいっているのがわかったのか、そっぽを向きました。寂しそうな後ろ姿です。

私が腰を下ろすとまた近寄ってくるので、私は立ったまま。時折私を振り返って、悲しげな声でニャーと鳴きます。

画像のアスファルトが斜めに切れているところが常磐線に沿って前ヶ崎の香取神社に上って行く香取坂(私の勝手な命名)です。想像するに、ここまでがうさ伎の縄張りなのでしょう。

坂道に出るところでは急に用心深くなって、周りを見回していました。

うさ伎と別れたあと、サティに寄ったら、ミニ鰹節がおまけについたチャオの四個パックがありました。早速持って行ってやろうと購入しました。

そして今日……。

私も飲んでいる明治ラブをマグボトルに入れ、一緒に昼飯にしようと自分用の握り飯をこしらえて行ったのですが……そうは問屋が卸さない。

うさ伎のいないうさ伎坂。この坂の名も私が勝手に命名。しばらく待っても現われなかったので、帆立貝にチャオとは別の餌を置いて立ち去ることにしました。

前ヶ崎の香取神社へ行ったら、こちらには小春がいました。

いつもなら餌を置くやいなや一心不乱にがっついて、私のことなどどうでもよいようなのですが、今日は私が立ち去ろうとすると飛んできて、足許を歩き回っています。

随分早食いだなぁと餌を置いたところに戻ってみると、すべて食べ切っていないのです。

昨日、うさ伎が身体をこすりつけたのと同じスラックスを穿いていたので、臭いでも感じとったのでしょうか。

まあ、確かに小春に初めて会ったのは十一月。うさ伎は十二月になってからですから、わずか一か月の差ながら、小春のほうが付き合いは長いということになります。

浮気は許すまじ、といいたがっているような気にもなりました。

↓うさ伎が棲息しているあたりの航空写真を載せました。

http://chizuz.com/map/map83192.html

日光御成道の川口宿、大門宿につづいて鳩ヶ谷宿を歩きました。川口宿と大門宿の中間にある宿です。

武蔵野線で東川口まで行き、埼玉高速鉄道に乗り換えて、二つ目の新井宿で降りるつもりでいましたが、東川口の次に戸塚安行(とづかあんぎょう)という駅があるのに釣られて、一つ手前で降りることにしました。

安行は植木の町です。庭いじりと盆栽が趣味だった私の父が「一度安行へ行ってみたい」と呟いたのを、小学校高学年のころに聞いた憶えがあるのを思い出したので、歩いてみようと思ったのです。小学生だった私には「あんぎょう」が何を意味するのかはわからず、理解できるようになったのはずっとあとのことですが……。

午後早々という時間帯だったせいか、私が乗った車両はこのような有様でした。

この埼玉高速鉄道が開通するまで、鉄道というものがなかった鳩ヶ谷市では、盛んに東京都心と直結と謳っているようですが、深夜の上り電車ならいざ知らず、日中がこのような有様では先が思い遣られます。というより、初乗り¥210というのはいくらなんでも高過ぎるんではないかい?

戸塚安行駅。

駅前にあった周辺の案内図を見ると、東福寺西福寺三仏寺……と、いくつかお寺がありましたが、デフォルメされた地図なので、正確な場所がわかりません。

適当に歩き出しましたが、しばらく歩いてもお寺らしき建物が見えてきません。ここで手間取っていては鳩ヶ谷宿を歩いている途中で日が暮れると思ったので、引き返したところ、偶然百観音公園という小公園があり、そこで「→西福寺」という標識を目にすることができました。

真言宗豊山派の寺院。弘仁年間(810年-24年)、弘法大師が開いたと伝えられる古刹です。

境内に聳える矮鶏檜葉(チャボヒバ)。別名鎌倉檜葉。葉が矮鶏の足のようなので、この名があります。

檜(ヒノキ)を園芸用に改良した樹で、普通は庭木や生け垣として用いられます。樹高は示されていませんが、これだけの高木は珍しい。

高さ約23メートル。元禄六年(1694年)、徳川家光の娘で、尾張光友の正室・千代姫(1637年-99年)が建立。

千代姫の墓所は芝増上寺ですが、この塔の中に位牌が納められているそうです。

塔のあるお寺というのはいいもんです。

西福寺から下る坂の途中、どこから出てきたのか、こんなんが散歩をしておりました。

花山下という交差点で埼玉県道・越谷鳩ヶ谷線に出ました。日光御成道の鳩ヶ谷宿と日光街道の越谷宿を結んでいた赤山街道です。

その交差点を過ぎると、安行です。

さすがに植木の町です。道路の両側何百メートルにもわたって造園業者の畑があり、中にはこのように植物園みたいな庭園もありました。自由に入れます。

なるほど、ここが安行でありますか、と思いながら、私は父のことより、ゴロのことを思い返していました。

ゴロとは、私の小学校高学年から中学生時代にかけて、我が家にいた三河犬です。

三河犬とはどのような犬種かと、改めて調べてみると、猟犬ですが、純血種はすでに絶滅しているようです。

ゴロが純血種だったかどうかわかりません。犬関係の辞典によると、大きめの柴犬という感じで、和犬ブームがあったとき、三河犬と柴犬、あるいはチャウチャウなどを交配させた三河雑犬が生み出され、それが三河犬として売られた、とあります。

しかし、ゴロは大きめの柴犬、という大きさではありませんでした。秋田犬と同程度の大きさで、前脚を伸ばして立ち上がると大人の背丈より高かったのです。

ゴロがいた裏庭には円形に小径がつくってあり、ところどころに置かれた石の上に盆栽が乗せてありました。我が父が丹精込めてこしらえたものです。

ゴロは日に何回かそこを歩き回ります。身体が大きいので、カーブを曲がるとき、尻尾が石の上の盆栽に当たって落っことしたりします。落っこちるだけならいいが、当たりどころが悪くて鉢が割れ、土も苔も散乱、ということもあります。しかし、ゴロにとってそんなことは知ったことじゃない。

が、父にとっては一大事です。散乱した盆栽を見つけて、「こら、こいつ」とか叫びながら、庭箒を持って追っかけ回すことになるのですが、落っことした直後ならゴロにもわかるかもしれないけれども、昨日一昨日のことを責められてもわかりませんし、日頃無愛想な父が珍しく遊んでくれるとしか思えないのでしょう。バウバウと吠えながら、小径を走り回って逃げるのです。

歩いているときより身体が大きく振れるので、尾当たり次第に盆栽を蹴散らかして行くことはいうまでもありません。父はさらに怒髪天を衝くという勢いでになって追いかけ回しますが、ゴロは捕まりません。

いよいよ進退きわまったというときは、庭と道路を仕切っている塀(高さが1・8メートルはありました)に前脚をかけ、飛び越えて外に逃れるという最後の手がありました。

私は内心ゴロを応援しながら、このチェイスを見つめ、ゴロが塀を飛び越えて無事逃げたのを見届けると、捜しに出たものでした。

子どものころの想い出は、まるで宝石みたいに一生残るものなんですね。

いまでも父が血相変えてゴロを追いかけている光景を思い浮かべると、忍び笑いが浮かんでくるのを禁じ得ません。

この日もきっとニヤニヤしながら歩いていたことでありましょう。すれ違った人がいたら、まだこういう手合いが出てくる季節には早いのに、と思いながらも、気味悪がられたのに相違ない。

花山下交差点から十分ほど歩くと、細い径を入ったところに関東代官・伊奈氏が祀った日枝神社拝殿と奥の院があり、その奥に赤山陣屋跡(画像下)がありました。

陣屋とはいえ、北を除く三方に家臣団の屋敷を配し、二万四千坪という広さがあったようです。

陣屋は当初小室(現在の埼玉県伊奈町)に置かれましたが、寛永六年(1629年)、この赤山に移されました。伊奈氏が関東代官となって、関八州の幕府直轄領約三十万石を管轄。

世襲で十二代にわたって関東代官を勤めた伊奈氏ですが、忠尊(ただたか)のとき、後継を巡ってお家騒動が発生。寛政四年(1792年)、忠尊は改易、永蟄居の処分を受け、百六十三年の陣屋も破却となります。

赤山街道が首都高川口線の下をくぐるところ。赤山陣屋跡からここまでおよそ800メートルありますが、このあたりが陣屋の南外堀だったという標識がありました。

赤山街道が鳩ヶ谷市街に向かって「く」の字に曲がる直前、長い参道(目測300メートルはありました)の彼方に源長寺の甍が見えました。

浄土宗のお寺で、創建は元和四年(1618年)。伊奈氏二代目の忠次がこの地にあった古寺を再興し、伊奈家の菩提寺としたものです。赤山陣屋の屋敷地とは寺の北側で隣接していました。

五代忠常が伊奈家墓所に建てた頒徳碑。忠次、忠政、忠治の業績が刻まれています。

赤山街道が日光御成道(県道さいたま鳩ヶ谷線)と合流するところに、地蔵院という真言宗智山派のお寺がありました。

地蔵院縁起によれば、聖武天皇の時代より千百年の歴史を誇る古刹です。本尊は行基作と伝えられる地蔵菩薩。

地蔵院本堂。

境内に祀られている良縁地蔵。

昔話では、村のお大尽の母親が息子の嫁取りでこのお地蔵さんに願をかけました。息子にはつきあっている娘がいたのですが、母親は別れさせて、お大尽家に相応しい嫁を、と願っていたそうな。

ところが満願の日がくると、母親のまぶたには、別れさせたいと思っていた娘の素直で、優しい笑顔が次々浮かんできたそうな。

お地蔵さんのおかげで、よい娘だと気がついたというお話。

このお地蔵さんは良縁を結んでくださるだけではなく、悪縁なら断ち切ってくれるそうです。

昔の赤山街道と御成道の分岐点から御成道に入って、いよいよ鳩ヶ谷宿です。〈つづく〉

→戸塚安行駅から地蔵院までの行程です。