あるものを秋から押入に入れたまま、なかば忘れていたら、こんなふうになっていました。

彼岸花の球根です。今年の六月はじめに購入しながら、自分でもなぜだったろうと思うのですが、タイムリミットであろうと思われる盛夏を過ぎても、押入に放り込んだままでした。

購入から半年経ってやっと腰を上げ、こうしてカメラに収めたあと、土を掘り返して、来年秋を待つことにしました。

連日雲一つない快晴です。雨のない日は年が明けてもつづくらしい。

給料日は過ぎたのに、銀行のATMは道路にはみ出すまでの行列でした。私は家賃の振込で最後尾の人となりました。

けやき通りのケヤキ(欅)も、近くの公園の樹々も、葉っぱをすっかり落としています。

あっという間に終い薬師の日がやってきました。

脊柱管狭窄症は徐々に恢復に向かい、左脚の痛みも随分楽になって、近場なら出かけることができるようになりましたが、あくまでも電動付自転車があってのことです。

そこで今月の薬師詣では、先月行った馬橋の中根寺へまた、というのも芸がない(こういうときに用いる言葉か、と自省しつつ)と思ったので、松戸駅近くの吉祥寺、と考えました。

グーグルマップで検索してみると、自転車なら所要時間は約二十分。実際に走ったことは一度もありませんが、道はほぼ平坦です。行って行けないことはなさそうですが、実際に行くか、と思うとちょっと?。

電車で行くとすれば、当然駅まで行かなければなりませんが、脊柱管狭窄症が発症して治りかけて以来、新松戸駅まで歩いたことは一度もありません。駅までは自転車……とも考えましたが、駅前で駐輪スペースを捜すのも面倒。

で、行きも帰りもエッチラオッチラと歩くことにしました。ちょっと前よりは歩みが少し早くなり、途中で疲れを覚えることもなく、背中は曲がったままですが、腰が痛くなることもなく、なんとか駅に到着することができました。

電車に乗るのは三か月ぶりです。乗ってみると、相変わらずスットコドッコイが多い。いや、背中を曲げたまま、自由には歩けない自分のほうがスットコドッコイなのかもしれません。

すでに十時台でしたが、上り電車なので、それなりの乗客の多さでした。

松戸駅で降り、西口に出ました。お陰さまで今日も好天です。

ちょっと前、車で通りがかったので、なんだかよくわからなかった祠が松戸駅西口公園先にあったのが気に懸かっていました。お薬師さんにお参りする前に足を延ばしてみました。

近づいてみると、鎮座ましましていたのは、お不動さんでした。が、ざっと見渡したところ、なぜここにお不動さんが祀られているのか、由緒を示すようなものは見当たりませんでした。

すぐ近くを、降りたばかりの常磐線が走っています。

ちょっとだけ寄り道をしましたが、松戸駅から十分で吉祥寺に着きました。健常なら脚であれば何分で着けるのでしょうか。

寺号は吉祥寺ですが、山号は根本山。所在地も松戸市根本。地名と山号の由来は遠く弘法大師に所縁があります。

「千葉縣東葛飾郡誌」には、「當寺は大同二年(807年)僧空海當地に来錫して建立するところ、本尊薬師如来は弘法大師市刀三禮の一夜作」とありますが、実際には創建年代等は不詳とされているようです。

薬師詣でにきたのですが、礼に則ってまず本堂に参拝します。

本堂への参拝を終えて、薬師堂へ……。

小さな隙間からカメラのレンズだけ突っ込んで撮影に及びましたが、残念ながらお厨子の扉は閉ざされていました。左右に日光月光両菩薩と思われる小振りのお厨子があり、十二神将は直接見ることができます。

弘法大師作といわれる薬師如来三体のうち、もう一体は先月薬師詣でを済ませた馬橋の中根寺にあり、残りの一体はやや離れた印西市浦部の歓喜院に蔵められている、といわれています。

今日お参りした吉祥寺の薬師如来が木の根本を用いて彫られたので、地名が根本、寺の山号が根本山、先月の中根寺が木の真ん中を用いたので、地名が中根、寺号が中根寺なのに、もう一体がある歓喜院には、所在地にも寺の名にも木の上部を用いた、という証が何もないというのは一体なにゆえか、と思いますが、三体の薬師如来ということで思い当たるのは、龍の胴体が三つに分けられて落ちたところから薬師如来が祀られたという龍角寺、龍腹寺、龍尾寺の伝説です。これも三つということで、あまり余計なこと、野暮なことは考えずにお参りを済ませればいいことのようです。

帰りに通り抜けた公園では落葉盛んでした。

今日七日は二十四節気のうち大雪、そして今日から十一日までは大雪の初候・閉塞成冬です。

「成冬」というのは確かに「ふゆとなる」と読めますが、「閉塞」=「そらさむく」というのはなかなかそうとは読めません。そういうことを別にすると、年に七十二ある「候」の中で、実際の季節とは少し違うという「候」が多かったりする中、ピンとくる「候」の一つです。

そしてやはり、大雪の次候、十二月十二日から十六日まではどうかというと、熊蟄穴(くまあなにこもる)、さらにその次、十七日から二十一日の鱖魚群(さけのうおむらがる)などは、私が棲む地域ではそのさまを見ることができないので、そんなことを示されたりいわれたところで、まったくピンときません。

これらは日本の略本暦ですが、中国の長慶宣明暦でそれぞれに当たるのは虎始交(虎が交尾を始める)、茘挺出(捩菖蒲が芽を出し始める)とあって、虎などは動物園へ行かなければ見れないし、その虎の交尾となると、つがいがいる動物園でなければならない。ますます現実感がなくなります。

その点、我が地方では今日こそ好天に恵まれて暖かかったものの、昨日までは雨に見舞われ、一昨日昨日と最高気温は10度に届かないという寒さで、まさに「成冬」でした。

昨日までの雨がちの天気は「さざんか梅雨」と呼ぶようです。

秋から冬にかけて、移動性高気圧が北に偏ることがある、すると本州南海上に前線が停滞、ちょうど梅雨どきのような気圧配置になって雨をもたらす。ちょうどさざんかの咲く季節なので、そう呼ぶのだそうですが、俳句の季語なのかと思って、講談社版「日本大歳時記」を引っ張り出してみたものの、該当するものはありませんでした。

季語などではなく、気象庁か気象関係者の造語であれば、私は信用しないことにしています。

なぜならば、台風や豪雨の季節に、「これまで経験したことのない」とか「大切な人の命を守る行動」などという、けったいな日本語をつくったのは気象庁であろうと思われるからです。用いられている単語そのものは、中国語や韓国語ではなく、確かに日本語には違いないけれども、普通こういう使い方をするか? ということばです。

気象庁は日本語の専門家ではないので、勝手にやっているぶんには、まァいいかと思っても、正しい日本語を使わなければならぬはずの放送局まで気象庁のいうままにけったいなことばを使っているのかけしからん、というなるのではないかと思います。さらに台風などの中継のときには「身の安全を云々……した上で中継しています」と、バラエティ番組ではないのだから、いわなくてもいい、当然のことを敢えていう、という余計なことまでやっています。

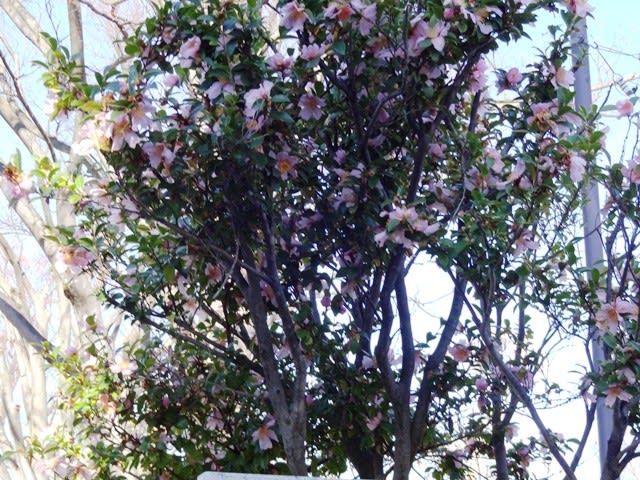

重箱の隅をつつくようなことはこのへんにして、確かに季節はさざんかの咲くころです。

サザンカ(山茶花)。花の尠ない時期に咲いてくれるので、貴重です。

我が庵の近くにこんな名の公園があり、周囲を取り囲んでいるのは文字どおり山茶花の樹です。

ぐずついて寒々としていた日々が去ってくれて、雲一つない快晴の一日になりました。

一本だけピンク色した花の樹がありました。

※「さけ」はブラウザによっては表示されないかもしれません。魚偏に厥と書きます。