今日十八日は観音様の縁日です。

普段なら、私の一日の始まりは薬師如来をお祀りし、我が宗派のお寺でもある慶林寺に参拝することから始めるのですが、観音様の縁日に当たる今日は、観音堂に聖観音を祀っている東漸寺に参拝することから一日を始めます。

本土寺参道で彼岸花が芽を出しました。

昨日も同じ場所を通ったので、確か昨日はなかったはず……と、思うのですが、左のスクっと伸びた一本などは今朝芽を出したばかり、とは思えません。

およそ十年前、彼岸花の芽を初めて目にしたときは、野生のアスパラガスがあると思ったことを思い出し、一人でニヤニヤ。幸い行き交う人はありませんでした。

我が庵近くでは唯一の二車線道路の千葉県道280号・白井流山線。街路樹に植えられているのはマテバシイなので、通称はまてばしい通りです。

マテバシイの実も落ち始めていました。

我が庵を出て二十数分。東漸寺はひっそりと静まり返っていました。

観音様のお参りにきたのですが、まずは本堂の阿弥陀様にお参り。観音堂には賽銭箱がないので、本堂にお賽銭。

そのあと、聖観音をお祀りしている観音堂にお参り。

午後から雨、という予報であったし、こんな空模様でもあったので、普段なら決してしないハシゴをして、慶林寺に向かうことにしました。

普段の一日の始まりはこの慶林寺に参拝することですが、十五日、十八日、二十七日という、月に三日だけは東漸寺参拝を先にします。

本堂への参拝を終えたあと、観音様にお賽銭をあげて参拝。

観音様の足許には蜜柑が供えてありました。

九月の薬師詣での〈つづき〉です。

雨は熄みましたが、また降ってきそうで、どうにもスッキリしない天気です。吉祥院をあとに、高野家の離れ座敷を目指します。

地図には駒形公会堂とあったので、地区の集会所のようなもの、と思っていましたが、前を通り過ぎようとすると、たんなる集会所とは思えぬ風情だったので、思わず立ち止まってしまいました。確かに駒形公会堂という札が掲げられてはいますが、お寺の御堂のような建物です。左に説明板らしきものが打ちつけられていたので近づいてみると、もともとは福生寺という寺で、吉祥寺の末寺だったという旨が記されていました。ただ、合併によって浦和市がさいたま市の一部となったのは十八年も前の2001年のことですが、掲示は浦和市教育委員会のままでした。

右側には墓地がありましたが、なるほどお寺ならではです。この画像でいうと、私は左奥のほうから歩いてきているので、真ん前を通るまでは右に写っている手水桶置き場や墓所などには気づきませんでした。

駒形公会堂から高野家離れ座敷に向かおうとさらに歩みを進めると、玉泉院という掲示が目に入りました。足立百不動の六番札所。建物は目立たず、ここでも私は上の画像の左手奥のほうから歩いてきましたが、鰐淵から下がった鈴紐を目にしていなければ、おそらく通り過ぎてしまっていただろうと思います。

玉泉院から歩くこと二十分。住宅地の中に藁屋根が見えたので、あら珍しや、と思いながら歩を進めると、そこが高野家離れ座敷でした。

伝馬町の牢屋を脱獄した高野長英が隠れ棲んだところです。

ふだんは閉ざされていますが、この日は幸い日曜日だったので、戸が開け放たれていました。

この離れ座敷の持ち主は高野隆仙(1810年-59年)という人ですが、この人のことは今回初めて知りました。画像は奥州市ホームページから拝借。

この地 ― 埼玉県北足立郡尾間木(現・さいたま市緑区大間木)に住んでいだ蘭方医で、高野長英の門人でもあった人です。たまたま苗字が同じですが、血縁関係はありません。

文化七年(1810年)、大間木村の漢方医・隆永の長男として生まれ、長崎でオランダ医学を学びました。長崎へ行く前には江戸に出て、高野長英に蘭学を学んでいました。隆仙が残した七六二点という書籍は専門の医学だけにとどまらず、天文、茶道、華道、作庭など多岐にわたっているそうです。

師の高野長英(1804年-50年)は長崎でドイツ人シーボルトに蘭学を学んだ町医者ですが、天保の飢饉のときには、じゃがいもや早そばの栽培法を著した「二物考」や「避疫要法」という疫病対策の書を著わすなど、活躍の場はたんに医療にとどまらない人でした。天保九年(1838年)には「戊戌夢物語」を著し、幕府の鎖国政策を批判しています。そのため幕府に捕らえられて、獄につながれることになります。これが渡辺崋山なども犠牲となった蛮社の獄です。

弘化元年(1844年)六月、伝馬町の牢で火事が発生します。一説には、牢名主になっていた長英が牢で働く非人をそそのかして火をつけさせた、ともいわれますが、いわゆる「切り放ち」に乗じて脱獄。逃亡生活に入ったのでした。隆仙の自宅には「戊戌夢物語」の写本二冊が残されていたことから、師と仰ぐ長英の思想にも深く共鳴しており、離れ座敷に長英をかくまったのも、そういう経緯からでしょう。

長英が滞在したのは五~六日といわれていますが、大宮・土呂の小島平兵衛宅に逃がしたあと、隆仙は拘引され、鴻巣の陣屋に留置されることになりました。そこでは石責めによる壮絶な拷問を受けたそうです。

拷問は百日にも及んだといわれますが、隆仙は長英の行方について頑として口を割らなかったそうです。しかし後年、拷問によって受けた傷が再発し、安政六年、四十九歳でこの世を去ることになりました。

高野家離れ座敷から水深薬師堂(足立十二寅薬師第十番)に到る直前、「赤山街道」という標識を掲げた家がありました。その家の前を通る道はいまはなんの変哲もない道ですが、江戸時代は赤山街道と呼ばれる主要道路だったのです。

水深薬師堂に「到る直前」、と記しましたが、実際は到ることはできませんでした。

現地で、タブレットにインストールしてあるグーグルマップを視ると、私が水深薬師堂につけておいた「★」印と、まさに私がいることを示す青色の「◎」印が重なっていました。

すなわち私は水深薬師堂にいたことになるのですが、どこをどう見ても、薬師堂らしき建物はなく、道端にはこの掲示板しかありませんでした。

薬師堂の探索は諦めて、次の場所に向かおうとしたとき、また雷雨、それも折りたたみ傘では役に立たないような、かなり強い降り方でした。

越谷街道と東浦和駅前を通る道路の交差点近くにマンションがありました。背後が駐車場になっていて、その駐車場への出入り口がトンネルのようになっているのを見つけたので、得たりや応とばかりに避難しました。

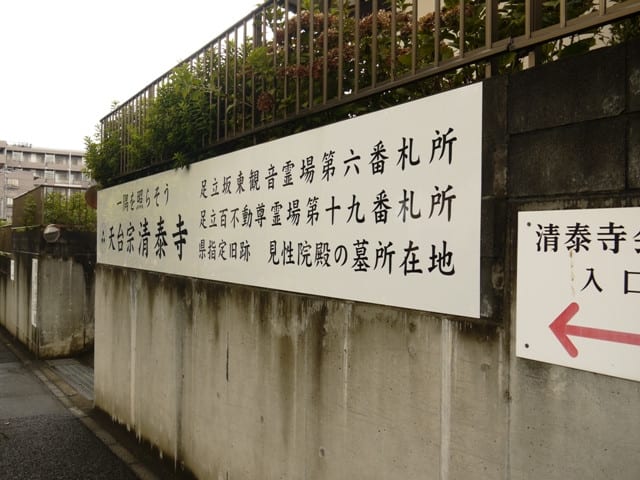

十五分ほどで雷雲は去りました。四つ目にして最後の西谷薬師堂を訪ねる前に清泰寺に寄ることにします。

前回(2016年三月の薬師詣で)は工事中で入れなかった、見性院の墓所があるのです。

清泰寺本堂です。

見性院は武田信玄の次女で、幼年時代の会津藩主・保科正之(幼名は幸松丸)を養育した女性です。

江戸城北の丸に屋敷を与えられ、大牧村(現・さいたま市緑区東浦和)に領地を与えられていました。元和八年(1622年)に没すると、領地内にあったこの清泰寺に葬られ、のちに正之によって霊廟が建立されました。霊廟は倒壊してしまいましたが、その門扉だけが残されています。墓石は安政五年(1858年)に会津藩によって建立されたものです。

三年前の三月に訪れたときに撮影した本堂です。工事中で、こんな感じでしたので、注意書きを無視して進んだとしても、入れたかどうかわからなかったのですが、入れないもの、と諦めて踵を返したのでした。

今回は本堂左側から背後に廻ってみました。

三か所にこんな柵がありましたが、三つとも一様にひっくり返っていました。多少の風ではひっくり返ることなどないだろうと思えるので、わざと横倒しにされていたのでしょう。

墓域は頑丈な鉄柵に囲まれていて、あまたの墓石に混じって、見性院の墓らしきものが見えましたが、遠いのではっきりとわかりませんでした。

見性院の墓です。近づくことができなかったので、さいたま市教育委員会のホームページから引用させてもらいました。

入ったのとは別の口から出ると、こんな掲示板がありましたが、「県指定旧跡 見性院殿の墓所在地」と謳いながら、見学も参拝もさせないとは妙な寺です。

清泰寺門前から三分。最後に西谷薬師堂(足立十二寅薬師第十一番)を訪ねました。

ここも閉ざされていて、中に入ることはできませんでした。自治会館と地域の墓所が主体で、独立した薬師堂はなさそうでした。

遠くから手を合わせ、今日、出発した東浦和駅に戻って家路につくことにしました。東浦和駅まで徒歩七分です。

台風15号が近づいていましたが、今朝八時の空はこんな空でした。

今月の薬師詣では先月につづいて、さいたま市を歩きます。足立十二寅薬師と銘打たれた十二のお薬師さんのうち、八番から十一番の四つの薬師堂を訪ねるつもりです。

すでに一~三番は2016年三月に、十二番(柳崎薬師堂)は同年十二月に参拝しています。

この日訪ねるつもりの中で、一番遠い坊の在家薬師堂は、最寄りの東浦和駅からでも歩くと四十分以上かかるので、バスに乗ることにします。幸い東浦和駅から浦和駅東口を結ぶバスの便が頻繁にあるみたいです。

九時過ぎには出かける心づもりでしたが、なんやかやと用を済ませているうちに、十時近くになってしまいました。天気予報では午後三時ごろには雨になるらしい。朝八時には見えていた青空が消え、怪しげな雲行きになっていました。

いつものように、出かける前に地元の慶林寺に参拝して行きます。

新松戸で武蔵野線に乗り換えて、降りたのは東浦和駅。

浦和駅東口へ行く国際興業バスに乗り……。

坊の在家バス停で下車。ここで降りたのは私独りでした。

バス停から歩いて四~五分で、最初の坊の在家薬師堂(八番)に到着しました。

地図には薬師会館と記されていて、どうやらこの地域の自治会館を兼ねているようです。

鉄扉の入口は鍵がかけられているので入ることができません。どこにお藥師さんがおわすのかわかりませんが、閉ざされた門扉の前で手を合わせました。賽銭箱はないので、お賽銭は省略です。

このあと、東に向かわなければいけないのに、なぜか私は勘違いをして、北を目指してしまいます。途中で気づいて引き返しますが、思わず遠廻りをしてしまいました。

坊の在家薬師堂から五十分もかけて中丸薬師堂(九番)に辿り着きました。道を間違えていなければ、二十分ぐらいで着いたはずです。

ここも地域の自治会館の敷地内で、前の画像の奥に見えるのがこの自治会館です。薬師堂はどこなのかと捜します。

自治会館のほかに建物は見当たらなかったので、さらに奥へ進んで、「あった」と思ったら、不動堂でした。

入口には「中丸薬師堂」という石柱が建てられているのですから、薬師如来がおられないはずはないのですが、御堂が見当たらないので、自治会館の中にお厨子があって、そこに祀られているのかも、などと勝手に判断し、会館前で合掌。当然賽銭箱は見当たらないので、ここでもお賽銭は省略です。

中丸薬師堂をあとに、吉祥寺に向かいます。怪しかった雲行きがますます怪しくなってきたと思ったら、「パチパチ」という音が後ろから追いかけてきました。なんだ? と思ったら、雨です。雨粒がビニールハウスを打つ音だったのです。

きなすった、と思って、トートバッグをまさぐりました。雨が降るだろうという天気予報だったので、折りたたみ傘を携帯していたのですが、カメラ、財布、スマートフォン、ティッシュペーパーなどを入れた、バッグインバッグなどの下敷きになっていたので、なかなか取り出すことができません。

モタモタしているうちに、雨は大粒になって、取り出した傘をやっと開き終えたときには、私の上半身はずぶ濡れになっていました。

中丸薬師堂から5分のところに東浦和図書館がありました。雨の勢いは止まらないので、駐輪場の屋根を借りて、しばし雨宿りをしたあと、小熄みになった中を再出発。

図書館前を走っているのは越谷街道。渡るとすぐ吉祥寺です。天台宗の寺院です。

茅葺屋根の山門がありました。総欅作り。江戸時代前記の建築だそうです。

山門には柵があって通れなかったので、緩い坂を上って行くと長屋門がありました。

本堂前には趣のある庭園がありました。

寺務所前にあった見事な枝垂れ桜です。樹齢は?百年でありましょうか。

本堂。「新編武蔵風土記稿」には「開山は慈覺大師中興を法印賴定と云へり、當寺は東叡山學寮の僧住職の寺なり、本尊は地蔵の立像にて長一尺二三寸、慈覺大師の作なり」とあります。〈つづく〉