関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)から。

■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)

■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづく。

26.多福山 一乗院 大寳寺(だいほうじ)

鎌倉市Web資料

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町3-6-22

日蓮宗

御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)

大町にある日蓮宗寺院。

新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。

現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ以降佐竹氏の屋敷になったといいます。

應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。

源義光公は戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。

山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)

「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」

山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)はもともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀されて、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。

ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。

『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。

佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。

『新編鎌倉志』

「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」

『鎌倉攬勝考』

「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」

ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。

佐竹隆義・秀義は、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げの際に参陣せず、同年秋の富士川の戦いでは平家方につきました。

富士川の敗戦の後、本拠の常陸へ逃れた秀義は頼朝勢に追撃され(金砂城の戦い)、奥州・花園へと落ち延びました。

しかし文治五年(1189年)以前に秀義は頼朝公に帰順、奥州合戦で武功を上げて御家人の地位を確保しています。

富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。

佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とする常陸の名族。

しかも義光公の室(義業の母)は桓武平氏の平(吉田)清幹の息女で、佐竹氏は桓武平氏の流れもひいています。

秋霜烈日な頼朝公も、名族・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。

『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。

「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」

「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」

「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」

名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。

應永十四年(1407年)第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。

足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。

山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。

与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。

應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。

これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝わります。

上記から、1400年代中盤までは佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。

山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。

應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。

「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。

佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。

新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。

義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。

その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。

---------------------

【写真 上(左)】 道標

【写真 下(右)】 山内入口

大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどみられず閑静な住宅地となっています。

大寳寺は、この小路からさらに左手山側に入ったところにあります。

位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。

【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑

【写真 下(右)】 寺号標

山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。

参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 お題目塔

本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。

正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

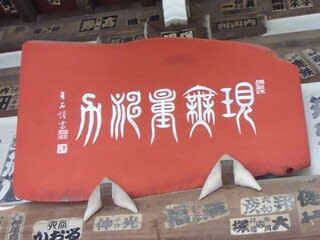

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 天水鉢

本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。

こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。

本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。

【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神

【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額

山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。

拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。

新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)

御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。

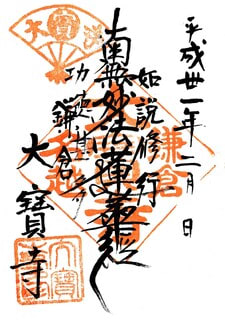

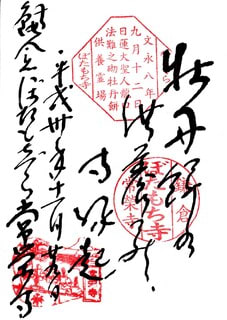

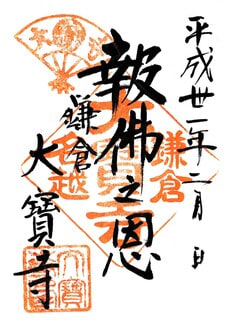

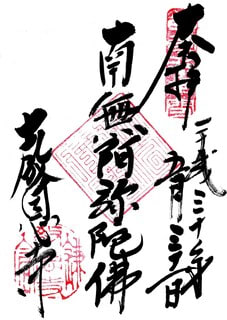

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

27.八雲神社(やくもじんじゃ)

神奈川県神社庁Web

鎌倉市大町1-11-22

御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

永保三年(1083年)新羅三郎源義光公の勧請とされる、鎌倉を代表する古社で大町の鎮守です。

神奈川県神社庁Web、『鎌倉市史』などによる創祀は以下のとおりです。

永保三年(1083年)、義光公は奥州討伐「後三年の役」で苦戦している兄・八幡太郎源義家公の助勢に赴く途中、鎌倉に立ちよられました。

この地に悪疫が流行し郷民が苦しんでいるのをみた義光公は、「厄除神」として霊験あらたかな京の祇園社を勧請して祈願されたところ悪疫は退散し郷民は救われました

以後郷民はこのお社を”祇園さま”と崇め奉り、篤く信仰してきました。

應永年間(1394-1428年)には、当社東側の佐竹屋敷に祀られていた祠が合祀されて「佐竹天王」と称し、また御輿一座を「佐竹天王」と呼びならわすともいいます。

文安六年(1449年)、当社の神興が足利成氏の管領屋敷に渡御し奉幣の式が催されています。(『鎌倉年中行事』)

天正十四年(1586年)、北条氏直治世の時には「当社祭礼に際し不敬不礼の者は権門といえでも厳科に処す」という禁制守護状が下賜され、当社の神威がきわめて高かったことがうかがわれます。

徳川家康公も当社への尊崇の念篤く、朱印地(神領)を下賜されています。

社号は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社とも称していましたが、明治維新に際して八雲神社と改号しています。

大町総鎮守として明治6年村社に列格、明治40年神饌幣帛料供進神社に昇格。

明治44年には村内の上諏訪神社(名越)、下諏訪神社(米町)、神明社(米町)、古八幡社(中座町)の4社を合併しています。

いまも厄除開運の神社として地元では「八雲さん」や「お天王さん」などと呼ばれて親しまれ、毎年7月の神幸祭(大町まつり)の「神興渡御」や「神輿くぐり」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。

『新編相模國風土記稿』には以下のとおり祇園天王社の記載があります。

「松殿町ニアリ。永保年中(1081-1084年)新羅三郎義光ノ勧請ニテ。神体ハ秘像ト云伝フ。氏成管領ノ頃ハ。毎年六月七日。公方屋敷ニ御輿ヲ渡シテ。神楽ヲ奏シ奉幣ノ式アリ。又十四日ノ祇園会モ是ト同シ。築地ノ上桟敷ヲ構ヘ。舞練物等見物アリ。又應永年中(1394-1428年)佐竹四郎義秀ノ霊ヲ祀シ社。其屋鋪蹟ニアリシカ。後年大破ニ及シヨリ玆ニ合祀スト云フ。其年代詳ラナス。故ニ土俗佐竹天王ト称ス。按スルニ。義秀ハ頼朝ニ属セシ人ニテ時代違ヘリ。應永(1394-1428年)ノ末ニ。其末葉佐竹上総介義顕入道。管領持氏ノ不審ヲ蒙リ討手ヲ引請。終ニ比企谷ノ法華堂(今ノ妙本寺也)ニテ自害ス。其霊祟アリトテ。一社ニ祀リシ事アリ。是今相殿ノ舊社ニテ。義秀ト云フハ義顕ノ誤ナルベシ。例祭舊ニ因テ。六月七日ヨリ十四日迄行ハル。本日当村乱橋村ノ二所ニ。仮屋ヲ設。前ノ二村。小町村。又雪ノ下村ノ内。大蔵町ノ四所ニ。四座ノ神輿。巡行アルヲ例トス。天正十四年(1586年)六月小田原北條氏ヨリ祭礼ノ時ノ制札ヲ出セリ。」

御祭神として須佐之男命(スサノヲ)、配偶神である稲田姫命、スサノヲの御子神とされる八王子命、そして佐竹氏霊が祀られています。

『新編相模國風土記稿』の大寳寺(多福明神社)の項には下記の記載があります。

「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」

大寳寺(多福明神社)には佐竹氏の霊廟があり、こちらは佐竹天王祭禮で彼神渡御を行っていたので、八雲神社の御祭神の一座「佐竹氏霊」とゆかりがあるのかも。

また「彼祇園ノ相殿」とは八雲神社の相殿をさすのかもしれません。

大寳寺の山内掲示(抜粋)には以下のとおりあるので、やはり八雲神社に合祀ののち、大多福稲荷大明神として大寳寺に再勧請という流れとみられます。

「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」

スサノヲは神仏習合のもとで牛頭天王と習合し、「祇園信仰」のもと各地で祀られています。

「祇園信仰」にはいくつかの流れがあり、社号によってそのおおよその流れがわかるともいわれますが、例外も多くあります。

・京都祇園の八坂神社からの勧請系では、八坂神社、弥栄神社、祇園神社、八雲神社、八剣神社など。

・播磨・姫路の広峯神社からの勧請系では、広峯神社、素盞嗚神社など。

・須佐神社(紀伊有田ないし出雲国)からの勧請系では、須佐神社、八雲神社など。

・須賀神社からの勧請系では、須賀神社、素鵞神社、須我神社など。

・愛知の津島神社からの勧請系では、津島神社、天王(神)社など

当社は京祇園の八坂神社からの勧請系で当初は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社を号し、明治以降は八雲神社を号されています。

なお、関東地方でスサノヲを祀る神社として氷川神社がありますが、こちらは「氷川(簸川)信仰」にもとづくもので「祇園信仰」とは別の系統という説があります。

鎌倉の祇園信仰関連社として当社を含む4つの八雲神社(大町、西御門、山ノ内、常盤)が数えられ、うち御朱印授与は当社のみの模様です。

---------------------

【写真 上(左)】 案内看板

【写真 下(右)】 社頭

小町大路を蛭子神社の北から東に別れ、滑川にかかる琴弾橋を渡って妙本寺総門、常栄寺、八雲神社と辿って南下する小路(名称不明)は、東に山肌が迫り古都らしい落ち着いた住宅地がつづく風情ある道行きです。

八雲神社の社頭はこの小路に面しています。

この小路は狭く駐車場もないので、1本西の小町大路沿いのコインパーキングへの駐車がベター。近年リーズナブル料金のPが増えてきました。

【写真 上(左)】 一の鳥居

【写真 下(右)】 二の鳥居

社頭は石垣で数段高く、裏山づたいの緑がうっそうと茂っています。

石造の神明鳥居(一の鳥居)をくぐると空気感が変わります。

参道を行くと左手に手水舎。

その先に朱塗り灯籠一対、玉垣&石段の左右に阿吽の狛犬一対、さらに金属造の神明鳥居(二の鳥居)と、地域の中核社らしくきっちりまとまった印象。

【写真 上(左)】 境内-1

【写真 下(右)】 境内-2

山肌迫る境内の正面に本社拝殿、左右に境内社、左手手前に「新羅三郎手玉石」、左手脇に宝物殿。

本殿左右の社叢は生い茂ってほの暗く、パワスポ的雰囲気をまとっています。

本殿向かって右手は祇園山ハイキングコースの登り口です。

【写真 上(左)】 手玉石

【写真 下(右)】 拝殿

拝殿は入母屋造桟瓦葺で、手前に軒唐破風の向拝を付設しています。

鬼板に御神紋。兎毛通部に鳥の彫刻。

水引虹梁両端には見返りの獅子、頭貫上に大がかりな斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に豪壮な龍?の彫刻を配して見応えのある意匠です。

こちらは、鎌倉・逗子・葉山エリアの十数社の神社の本務社で、それぞれ御朱印を授与されているので幾度となくお伺いしていますが、どんな季節でも天気でも、この神さびた雰囲気は変わりませんでした。

御朱印は向かって右の社務所にて授与されていますが、12時から13時半は避けた方がいいかもしれません。

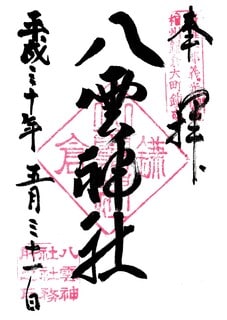

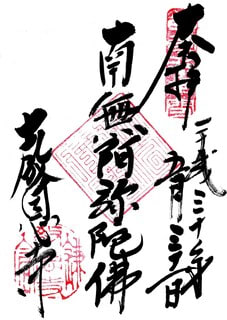

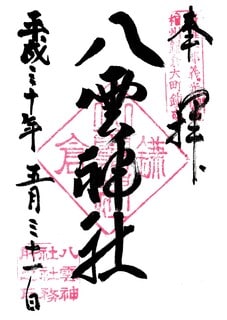

御朱印

28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-12-11

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

「ぼたもち寺」として親しまれる日蓮宗寺院です。

「龍ノ口法難」の際、片瀬の処刑場に引かれていく日蓮聖人にこの地に住む尼が胡麻のぼたもちを献上、その直後に片瀬龍ノ口で日蓮聖人を救う奇跡が起こったため、このぼたもちは「頸つぎのぼたもち」といわれ、「ぼたもち寺」として名が広がりました。

龍口寺の公式Webによると「龍ノ口法難」は以下のような内容です。

鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病など災厄に見舞われていました。

これを憂えた日蓮聖人は『立正安国論』を著されて幕府に奏上しました。

しかし、幕府はこれを政策への中傷と捉え、文永八年(1272年)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえて斬首するために鎌倉から片瀬の刑場龍ノ口へ連行し土牢へと押し込めました。

(御内人・平頼綱の独断で連行という説もあり。)

翌13日の未明、土牢から引き出された日蓮聖人は敷皮石に坐らされあわや斬首になるというそのとき、「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。

この法難は後世「龍ノ口法難」と呼ばれ、日蓮聖人の四大法難(松葉谷・伊豆・小松原・龍ノ口)に数えられています。

「龍ノ口法難」の地である龍ノ口には、日蓮聖人直弟子の日法上人が延元二年(1337年)一堂を建立され、その後本山(霊跡寺院)として高い寺格を有しています。

毎年9月11~13日「龍口法難会」として大法要が営まれ、ぼたもちが御宝前にお供ええされ、高所から撒かれて参詣者にも振る舞われます。

これが龍口寺の「難除けのぼたもち」で、「龍ノ口法難」における”ぼたもち”の存在の大きさがうかがわれます。

常栄寺にも資料類の掲示がありましたので、こちらをベースに縁起等をまとめてみます。

源頼朝公は由比ヶ浜での千羽鶴の放鳥を遠望するため、当山の裏山に桟敷(展望台)を設けたといわれます。

この地には鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王(在任1252-1266年)の近臣、印東次郎左衛門尉祐信夫妻が住んでおり、理縁尼ないし桟敷の尼(法名:妙常日栄)と称したその妻がくだんのぼたもちの尼であったといいます。

当山資料には「七百年後の今日においてもなお毎年九月十二日御法難会に際し、当寺より住職、信徒威儀を正して唱題のうちに片瀬龍口寺の祖師像に胡麻の餅を供えるのを古来よりの例としている。」とあります。

印東夫妻の法華経信仰を褒めたたえる日蓮聖人の書簡が伝わっているので、すでにこの地で草庵が結ばれていたとみられますが、寺院としての創立は比企谷・池上両山十四世自証院日証上人(日祐上人とも)により慶長十一年(1606年)と伝わります。

創立時に宝篋堂壇林(僧侶養成所)も開かれ、元禄二年(1689年)池上に移されて南谷壇林となりました。

開山の際、桟敷の尼の法名から常栄寺と号し、夫妻の墓を桟敷大明神として勧請されたようです。

桟敷の尼がぼたもちづくりに使われた木鉢とおはぐろ壺は当山に、お盆替わりに使われた鍋蓋は龍口寺にいまも所蔵されるといいます。

---------------------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山門

八雲神社の並びに山を背にしてあります。

朱塗りで屋根つきの冠木門といった風の変わった山門で、門柱には「ぼたもち寺」とあります。

左の門柱には「たつのくち 首の御座をふし拝む 老婆のまごころ ぼたもち 常栄寺」の句。

【写真 上(左)】 山門からの山内

【写真 下(右)】 山内のあしらい

山門左右には立派なお題目塔。

本堂に向かってまっすぐのびる参道の両脇には草花が植えられ、野趣あふれる山内です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝で、屋根中央に大がかりな千鳥破風を興して見応えがあります。

破風上には経の巻獅子口、下には猪の目懸魚、板蟇股の左右に端正な斗栱を備えています。

水引虹梁両端は貫がなく木鼻もありません。頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

全体に鎌倉の古寺らしい風雅な趣きを備えています。

向拝見上げには扁額がかかっていますが、不勉強につき読解不能です。

【写真 上(左)】 縁起

【写真 下(右)】 ぼたもちの句

御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できますが。受付は下記の通りで要注意です。

11:00~12:00、13:00~15:00

御首題は御首題帳限定授与かもしれませんが未確認。

御朱印は句と御詠歌の2種あるようですが、混雑時には1人1種となることもあるようです。

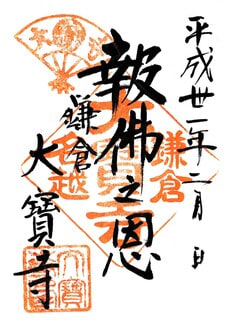

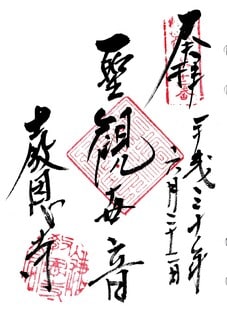

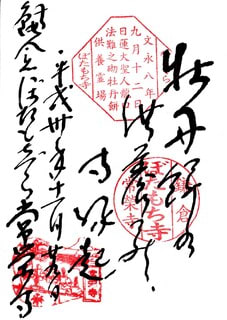

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印(句)

29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-4-29

時宗

御本尊:阿弥陀如来三尊

札所:鎌倉三十三観音霊場第12番

大聖寺殿東陽岱公(北條左京大夫氏康/1515-1571年)が開基となり、知阿上人が開山と伝わる時宗寺院です。

当初は光明寺山内の北の山際にありましたが、延寶六年(1678年)現在地へ移転。

現在地にはもともと光明寺末の善昌寺があり、廃寺となったため移転と伝わります。

大町の街なかにひっそりと佇む比較的地味なお寺ですが、平家の公達にかかわる哀しい寺伝をもちます。

『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「寶海山と号す。米町の内にあり。時宗、藤澤道場の末寺なり。里老の伝、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを、延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ、平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像。打ちうなづきけるとなん。寺寶 盃壱個 平重衡、千壽前と酒宴の時の盃なりと言伝ふ。」

また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり教恩寺の記載があります。

「中座町ニアリ。中座山(鎌倉志に寶海山トアリ。貞享已後改シニヤ。)大聖院ト号ス。藤澤清浄光寺末。開山ハ知阿開基ハ俗称ヲ傳ヘズ。大聖院東陽岱公トノミ伝フ。是北條左京大夫氏康ノ法名ニテ。今大住郡栗原村萬松寺ニ其碑アリ。鎌倉志。里老ノ言ヲ引テ。舊ハ光明寺ノ境内。北ノ山際ニ在シヲ。延寶六年(1678年)僧貴譽此地ニ移ス。元此地ニ善昌寺ト云フ光明寺ノ末寺アリ。其寺廃無セシガ故当寺ヲ爰ニ移シ。元ノ当寺蹟ヲ所化寮トスト記セリ。三尊ノ彌陀(運慶作)ヲ本尊トス。寺伝ニ是ハ元暦元年(1184年)平家沒落ノ時。三位中将重衡囚レテ。鎌倉ニ在シ程。賴朝ガ授与ノ靈像ニテ重衡ガ帰依佛ナリト伝フ。当安置ノ来由伝ハラズ。寺寶 盃三口 共ニ重衡ノ盃ト伝フ。」

御本尊の阿弥陀三尊像は、一ノ谷の戦いで敗れて捕虜になり鎌倉へ護送された三位中将平重衡に、「平家一族の冥福を祈るように」と源頼朝公が贈ったお像と伝わります。

重衡はこの阿弥陀像に篤く帰依し、臨終正念(極楽成仏?)を祈ったところ、この阿弥陀像は「打ちうなづきけるとなん。」と伝わります。(『新編鎌倉志』)

また、当山寺宝として重衡の盃が伝わり、これは重衡が愛した”千手の前”との酒宴で使われたものとの由。

平重衡(たいらのしげひら)は、平清盛公の五男で母は清盛の継室・平時子(二位尼)。

妻は大納言藤原邦綱の息女・藤原輔子。

若くして正三位左近衛権中将に進み、三位中将と称された平家の公達です。

弱冠ながら平家の大将として各地を転戦し、源平合戦の墨俣川の戦い、水島の戦いで源氏方を破るなど活躍したものの一ノ谷の戦いで捕虜になり、寿永三年(1184年)3月、伊豆を経て鎌倉へと護送されました。

平氏滅亡後、重衡による南都焼討を恨んだ南都衆徒の要求で引き渡され、木津川畔で斬首されました。

その優れた将器は「武勇の器量に堪ふる」(『玉葉』)と賞されるとともに、その容姿は牡丹の花に例えられるほどだったといいます。

また、『玉葉和歌集』に撰ばれた勅撰歌人でもあります。

いわば文武兼ね備えたイケメン公達で、他人への心づかいがあり、話術にも長けていたため宮中の女性にすこぶる人気があったらしく、『平家公達草紙』によると都落ちの際、御所に別れの挨拶に訪れた折には大勢の女房たちが涙にくれたといいます。

こういう清々しい人物はどこにいっても大事にされるものですが、じっさい鎌倉に送られたあとも風雅な逸話を残しています。

『吾妻鏡』には、重衡がはじめて頼朝公に対面した折、「囚人の身となったからには、もはやあれこれ言う事もない。弓馬の者が敵方の(武功の)ために捕虜になり命を落とすことは恥ではない。早く斬罪にされよ。」ときっぱり答えて周囲を感歎させたとあります。

頼朝公は重衡の度量に感心して彼を狩野宗茂に預け、北条政子は重衡の世話役として侍女の千手の前をつけました。

頼朝公が重衡を慰めるため設けた宴では、工藤祐経が鼓を打って今様を謡い、千手の前は琵琶を弾き、重衡がこれにあわせて横笛を吹き、朗詠を吟じてその風雅なありさまは『平家物語』にも描かれています。

千手の前は駿河国手越長者の娘で、温和な性格の女性だったと伝わります。(実在については諸説あり。)

ほどなく重衡に惹かれるようになり、重衡と千手の前は恋におちて結ばれたといいます。

元暦二年(1185年)6月、南都焼討を恨む南都衆徒の要求により、重衡はやむなく南都へ引き渡されることになり、源頼兼の護送のもとで鎌倉を出立。

東大寺の使者に引き渡されてほどなく木津川畔にて斬首されました。

享年29と伝わります。

なお、重衡は生前の元暦元年(1184年)に法然と対面し、受戒しているとされます。(→「平重衡の問に念仏往生を示す御詞」/浄土宗大辞典Web)

重衡の妻の輔子は重衡の南都護送の途中、伏見の日野で最期の対面を果たし、『平家物語』の名場面のひとつに数えられています。

輔子は重衡の遺骸を引き取り、日野に墓を建て法界寺(日野薬師)の僧に供養を託しました。

輔子はその後出家して、大原寂光院に隠棲した建礼門院に仕えたといいます。

『平家物語』の”大原御幸の巻”で登場し、”六道の巻”では建礼門院が極楽往生を遂げる際に阿波内侍とともにこれを看取った様が描かれています。

千手の前は重衡の死のわずか三年後に24歳でこの世を去り、鎌倉の人々は千手が重衡を朝夕恋慕し、それが積み重なっての憂死と噂したといいます。(『吾妻鏡』)

『平家物語』では、千手は出家して信濃の善光寺に入り、重衡の菩提を弔ったとあります。

重衡と千手とのかかわりは能の『千手』で演じられ、仏都・南都を焼き討ちした身と敬虔な仏徒としての葛藤を描いた修羅能『重衡』も能の演目として知られています。

- 住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ -

(『玉葉和歌集』(勅撰)巻第8 旅歌 平重衡)

---------------------

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門からの山内

大町大路と小町大路が交差する「大町四ツ角」の北西の路地のおくにひっそりと佇みます。

鎌倉観光ではエアポケット的な立地で、鎌倉三十三観音霊場の巡拝者のほかは拝観者は少ない模様です。

【写真 上(左)】 紫陽花と本堂

【写真 下(右)】 本堂

山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、前面中備の十六羅漢と裏面の牡丹の彫刻がみどころとされます。

すこぶる手入れのいきとどいた山内で、小枝ひとつ落ちていません。

【写真 上(左)】 天水鉢

【写真 下(右)】 向拝-1

石畳の参道正面に(おそらく)入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

いずれもすばらしい仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 向拝-2

【写真 下(右)】 扁額

向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額で、ムダがなくバランスのよい向拝まわりです。

【写真 上(左)】 御朱印所

【写真 下(右)】 寺号板

御本尊の阿弥陀如来像と両脇侍立像は鎌倉時代前期の作とみられ、一説では運慶の作ともいわれる名作で県重要文化財に指定されています。

鎌倉三十三観音第12番の札所本尊、聖観世音菩薩も本堂内の御座です。

御朱印は本堂脇の御朱印所にて拝受しました。

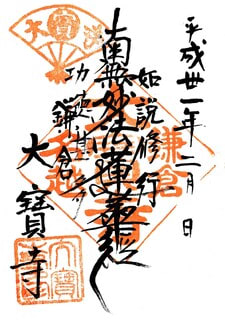

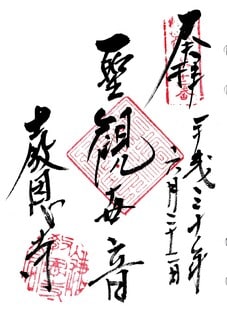

〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

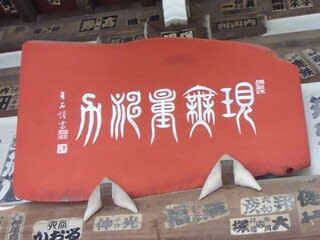

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は三寶印です。

■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづきます。

【 BGM 】

■ New Frontier - Donald Fagen

■ On And On - Angela Bofill

■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)から。

■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)

■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづく。

26.多福山 一乗院 大寳寺(だいほうじ)

鎌倉市Web資料

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町3-6-22

日蓮宗

御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)

大町にある日蓮宗寺院。

新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。

現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ以降佐竹氏の屋敷になったといいます。

應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。

源義光公は戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。

山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)

「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」

山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)はもともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀されて、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。

ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。

『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。

佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。

『新編鎌倉志』

「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」

『鎌倉攬勝考』

「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」

ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。

佐竹隆義・秀義は、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げの際に参陣せず、同年秋の富士川の戦いでは平家方につきました。

富士川の敗戦の後、本拠の常陸へ逃れた秀義は頼朝勢に追撃され(金砂城の戦い)、奥州・花園へと落ち延びました。

しかし文治五年(1189年)以前に秀義は頼朝公に帰順、奥州合戦で武功を上げて御家人の地位を確保しています。

富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。

佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とする常陸の名族。

しかも義光公の室(義業の母)は桓武平氏の平(吉田)清幹の息女で、佐竹氏は桓武平氏の流れもひいています。

秋霜烈日な頼朝公も、名族・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。

『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。

「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」

「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」

「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」

名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。

應永十四年(1407年)第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。

足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。

山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。

与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。

應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。

これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝わります。

上記から、1400年代中盤までは佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。

山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。

應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。

「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。

佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。

新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。

義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。

その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。

---------------------

【写真 上(左)】 道標

【写真 下(右)】 山内入口

大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどみられず閑静な住宅地となっています。

大寳寺は、この小路からさらに左手山側に入ったところにあります。

位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。

【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑

【写真 下(右)】 寺号標

山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。

参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 お題目塔

本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。

正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 天水鉢

本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。

こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。

本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。

【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神

【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額

山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。

拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。

新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)

御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

27.八雲神社(やくもじんじゃ)

神奈川県神社庁Web

鎌倉市大町1-11-22

御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

永保三年(1083年)新羅三郎源義光公の勧請とされる、鎌倉を代表する古社で大町の鎮守です。

神奈川県神社庁Web、『鎌倉市史』などによる創祀は以下のとおりです。

永保三年(1083年)、義光公は奥州討伐「後三年の役」で苦戦している兄・八幡太郎源義家公の助勢に赴く途中、鎌倉に立ちよられました。

この地に悪疫が流行し郷民が苦しんでいるのをみた義光公は、「厄除神」として霊験あらたかな京の祇園社を勧請して祈願されたところ悪疫は退散し郷民は救われました

以後郷民はこのお社を”祇園さま”と崇め奉り、篤く信仰してきました。

應永年間(1394-1428年)には、当社東側の佐竹屋敷に祀られていた祠が合祀されて「佐竹天王」と称し、また御輿一座を「佐竹天王」と呼びならわすともいいます。

文安六年(1449年)、当社の神興が足利成氏の管領屋敷に渡御し奉幣の式が催されています。(『鎌倉年中行事』)

天正十四年(1586年)、北条氏直治世の時には「当社祭礼に際し不敬不礼の者は権門といえでも厳科に処す」という禁制守護状が下賜され、当社の神威がきわめて高かったことがうかがわれます。

徳川家康公も当社への尊崇の念篤く、朱印地(神領)を下賜されています。

社号は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社とも称していましたが、明治維新に際して八雲神社と改号しています。

大町総鎮守として明治6年村社に列格、明治40年神饌幣帛料供進神社に昇格。

明治44年には村内の上諏訪神社(名越)、下諏訪神社(米町)、神明社(米町)、古八幡社(中座町)の4社を合併しています。

いまも厄除開運の神社として地元では「八雲さん」や「お天王さん」などと呼ばれて親しまれ、毎年7月の神幸祭(大町まつり)の「神興渡御」や「神輿くぐり」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。

『新編相模國風土記稿』には以下のとおり祇園天王社の記載があります。

「松殿町ニアリ。永保年中(1081-1084年)新羅三郎義光ノ勧請ニテ。神体ハ秘像ト云伝フ。氏成管領ノ頃ハ。毎年六月七日。公方屋敷ニ御輿ヲ渡シテ。神楽ヲ奏シ奉幣ノ式アリ。又十四日ノ祇園会モ是ト同シ。築地ノ上桟敷ヲ構ヘ。舞練物等見物アリ。又應永年中(1394-1428年)佐竹四郎義秀ノ霊ヲ祀シ社。其屋鋪蹟ニアリシカ。後年大破ニ及シヨリ玆ニ合祀スト云フ。其年代詳ラナス。故ニ土俗佐竹天王ト称ス。按スルニ。義秀ハ頼朝ニ属セシ人ニテ時代違ヘリ。應永(1394-1428年)ノ末ニ。其末葉佐竹上総介義顕入道。管領持氏ノ不審ヲ蒙リ討手ヲ引請。終ニ比企谷ノ法華堂(今ノ妙本寺也)ニテ自害ス。其霊祟アリトテ。一社ニ祀リシ事アリ。是今相殿ノ舊社ニテ。義秀ト云フハ義顕ノ誤ナルベシ。例祭舊ニ因テ。六月七日ヨリ十四日迄行ハル。本日当村乱橋村ノ二所ニ。仮屋ヲ設。前ノ二村。小町村。又雪ノ下村ノ内。大蔵町ノ四所ニ。四座ノ神輿。巡行アルヲ例トス。天正十四年(1586年)六月小田原北條氏ヨリ祭礼ノ時ノ制札ヲ出セリ。」

御祭神として須佐之男命(スサノヲ)、配偶神である稲田姫命、スサノヲの御子神とされる八王子命、そして佐竹氏霊が祀られています。

『新編相模國風土記稿』の大寳寺(多福明神社)の項には下記の記載があります。

「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」

大寳寺(多福明神社)には佐竹氏の霊廟があり、こちらは佐竹天王祭禮で彼神渡御を行っていたので、八雲神社の御祭神の一座「佐竹氏霊」とゆかりがあるのかも。

また「彼祇園ノ相殿」とは八雲神社の相殿をさすのかもしれません。

大寳寺の山内掲示(抜粋)には以下のとおりあるので、やはり八雲神社に合祀ののち、大多福稲荷大明神として大寳寺に再勧請という流れとみられます。

「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」

スサノヲは神仏習合のもとで牛頭天王と習合し、「祇園信仰」のもと各地で祀られています。

「祇園信仰」にはいくつかの流れがあり、社号によってそのおおよその流れがわかるともいわれますが、例外も多くあります。

・京都祇園の八坂神社からの勧請系では、八坂神社、弥栄神社、祇園神社、八雲神社、八剣神社など。

・播磨・姫路の広峯神社からの勧請系では、広峯神社、素盞嗚神社など。

・須佐神社(紀伊有田ないし出雲国)からの勧請系では、須佐神社、八雲神社など。

・須賀神社からの勧請系では、須賀神社、素鵞神社、須我神社など。

・愛知の津島神社からの勧請系では、津島神社、天王(神)社など

当社は京祇園の八坂神社からの勧請系で当初は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社を号し、明治以降は八雲神社を号されています。

なお、関東地方でスサノヲを祀る神社として氷川神社がありますが、こちらは「氷川(簸川)信仰」にもとづくもので「祇園信仰」とは別の系統という説があります。

鎌倉の祇園信仰関連社として当社を含む4つの八雲神社(大町、西御門、山ノ内、常盤)が数えられ、うち御朱印授与は当社のみの模様です。

---------------------

【写真 上(左)】 案内看板

【写真 下(右)】 社頭

小町大路を蛭子神社の北から東に別れ、滑川にかかる琴弾橋を渡って妙本寺総門、常栄寺、八雲神社と辿って南下する小路(名称不明)は、東に山肌が迫り古都らしい落ち着いた住宅地がつづく風情ある道行きです。

八雲神社の社頭はこの小路に面しています。

この小路は狭く駐車場もないので、1本西の小町大路沿いのコインパーキングへの駐車がベター。近年リーズナブル料金のPが増えてきました。

【写真 上(左)】 一の鳥居

【写真 下(右)】 二の鳥居

社頭は石垣で数段高く、裏山づたいの緑がうっそうと茂っています。

石造の神明鳥居(一の鳥居)をくぐると空気感が変わります。

参道を行くと左手に手水舎。

その先に朱塗り灯籠一対、玉垣&石段の左右に阿吽の狛犬一対、さらに金属造の神明鳥居(二の鳥居)と、地域の中核社らしくきっちりまとまった印象。

【写真 上(左)】 境内-1

【写真 下(右)】 境内-2

山肌迫る境内の正面に本社拝殿、左右に境内社、左手手前に「新羅三郎手玉石」、左手脇に宝物殿。

本殿左右の社叢は生い茂ってほの暗く、パワスポ的雰囲気をまとっています。

本殿向かって右手は祇園山ハイキングコースの登り口です。

【写真 上(左)】 手玉石

【写真 下(右)】 拝殿

拝殿は入母屋造桟瓦葺で、手前に軒唐破風の向拝を付設しています。

鬼板に御神紋。兎毛通部に鳥の彫刻。

水引虹梁両端には見返りの獅子、頭貫上に大がかりな斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に豪壮な龍?の彫刻を配して見応えのある意匠です。

こちらは、鎌倉・逗子・葉山エリアの十数社の神社の本務社で、それぞれ御朱印を授与されているので幾度となくお伺いしていますが、どんな季節でも天気でも、この神さびた雰囲気は変わりませんでした。

御朱印は向かって右の社務所にて授与されていますが、12時から13時半は避けた方がいいかもしれません。

御朱印

28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-12-11

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

「ぼたもち寺」として親しまれる日蓮宗寺院です。

「龍ノ口法難」の際、片瀬の処刑場に引かれていく日蓮聖人にこの地に住む尼が胡麻のぼたもちを献上、その直後に片瀬龍ノ口で日蓮聖人を救う奇跡が起こったため、このぼたもちは「頸つぎのぼたもち」といわれ、「ぼたもち寺」として名が広がりました。

龍口寺の公式Webによると「龍ノ口法難」は以下のような内容です。

鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病など災厄に見舞われていました。

これを憂えた日蓮聖人は『立正安国論』を著されて幕府に奏上しました。

しかし、幕府はこれを政策への中傷と捉え、文永八年(1272年)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえて斬首するために鎌倉から片瀬の刑場龍ノ口へ連行し土牢へと押し込めました。

(御内人・平頼綱の独断で連行という説もあり。)

翌13日の未明、土牢から引き出された日蓮聖人は敷皮石に坐らされあわや斬首になるというそのとき、「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。

この法難は後世「龍ノ口法難」と呼ばれ、日蓮聖人の四大法難(松葉谷・伊豆・小松原・龍ノ口)に数えられています。

「龍ノ口法難」の地である龍ノ口には、日蓮聖人直弟子の日法上人が延元二年(1337年)一堂を建立され、その後本山(霊跡寺院)として高い寺格を有しています。

毎年9月11~13日「龍口法難会」として大法要が営まれ、ぼたもちが御宝前にお供ええされ、高所から撒かれて参詣者にも振る舞われます。

これが龍口寺の「難除けのぼたもち」で、「龍ノ口法難」における”ぼたもち”の存在の大きさがうかがわれます。

常栄寺にも資料類の掲示がありましたので、こちらをベースに縁起等をまとめてみます。

源頼朝公は由比ヶ浜での千羽鶴の放鳥を遠望するため、当山の裏山に桟敷(展望台)を設けたといわれます。

この地には鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王(在任1252-1266年)の近臣、印東次郎左衛門尉祐信夫妻が住んでおり、理縁尼ないし桟敷の尼(法名:妙常日栄)と称したその妻がくだんのぼたもちの尼であったといいます。

当山資料には「七百年後の今日においてもなお毎年九月十二日御法難会に際し、当寺より住職、信徒威儀を正して唱題のうちに片瀬龍口寺の祖師像に胡麻の餅を供えるのを古来よりの例としている。」とあります。

印東夫妻の法華経信仰を褒めたたえる日蓮聖人の書簡が伝わっているので、すでにこの地で草庵が結ばれていたとみられますが、寺院としての創立は比企谷・池上両山十四世自証院日証上人(日祐上人とも)により慶長十一年(1606年)と伝わります。

創立時に宝篋堂壇林(僧侶養成所)も開かれ、元禄二年(1689年)池上に移されて南谷壇林となりました。

開山の際、桟敷の尼の法名から常栄寺と号し、夫妻の墓を桟敷大明神として勧請されたようです。

桟敷の尼がぼたもちづくりに使われた木鉢とおはぐろ壺は当山に、お盆替わりに使われた鍋蓋は龍口寺にいまも所蔵されるといいます。

---------------------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山門

八雲神社の並びに山を背にしてあります。

朱塗りで屋根つきの冠木門といった風の変わった山門で、門柱には「ぼたもち寺」とあります。

左の門柱には「たつのくち 首の御座をふし拝む 老婆のまごころ ぼたもち 常栄寺」の句。

【写真 上(左)】 山門からの山内

【写真 下(右)】 山内のあしらい

山門左右には立派なお題目塔。

本堂に向かってまっすぐのびる参道の両脇には草花が植えられ、野趣あふれる山内です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝で、屋根中央に大がかりな千鳥破風を興して見応えがあります。

破風上には経の巻獅子口、下には猪の目懸魚、板蟇股の左右に端正な斗栱を備えています。

水引虹梁両端は貫がなく木鼻もありません。頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

全体に鎌倉の古寺らしい風雅な趣きを備えています。

向拝見上げには扁額がかかっていますが、不勉強につき読解不能です。

【写真 上(左)】 縁起

【写真 下(右)】 ぼたもちの句

御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できますが。受付は下記の通りで要注意です。

11:00~12:00、13:00~15:00

御首題は御首題帳限定授与かもしれませんが未確認。

御朱印は句と御詠歌の2種あるようですが、混雑時には1人1種となることもあるようです。

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印(句)

29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-4-29

時宗

御本尊:阿弥陀如来三尊

札所:鎌倉三十三観音霊場第12番

大聖寺殿東陽岱公(北條左京大夫氏康/1515-1571年)が開基となり、知阿上人が開山と伝わる時宗寺院です。

当初は光明寺山内の北の山際にありましたが、延寶六年(1678年)現在地へ移転。

現在地にはもともと光明寺末の善昌寺があり、廃寺となったため移転と伝わります。

大町の街なかにひっそりと佇む比較的地味なお寺ですが、平家の公達にかかわる哀しい寺伝をもちます。

『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「寶海山と号す。米町の内にあり。時宗、藤澤道場の末寺なり。里老の伝、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを、延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ、平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像。打ちうなづきけるとなん。寺寶 盃壱個 平重衡、千壽前と酒宴の時の盃なりと言伝ふ。」

また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり教恩寺の記載があります。

「中座町ニアリ。中座山(鎌倉志に寶海山トアリ。貞享已後改シニヤ。)大聖院ト号ス。藤澤清浄光寺末。開山ハ知阿開基ハ俗称ヲ傳ヘズ。大聖院東陽岱公トノミ伝フ。是北條左京大夫氏康ノ法名ニテ。今大住郡栗原村萬松寺ニ其碑アリ。鎌倉志。里老ノ言ヲ引テ。舊ハ光明寺ノ境内。北ノ山際ニ在シヲ。延寶六年(1678年)僧貴譽此地ニ移ス。元此地ニ善昌寺ト云フ光明寺ノ末寺アリ。其寺廃無セシガ故当寺ヲ爰ニ移シ。元ノ当寺蹟ヲ所化寮トスト記セリ。三尊ノ彌陀(運慶作)ヲ本尊トス。寺伝ニ是ハ元暦元年(1184年)平家沒落ノ時。三位中将重衡囚レテ。鎌倉ニ在シ程。賴朝ガ授与ノ靈像ニテ重衡ガ帰依佛ナリト伝フ。当安置ノ来由伝ハラズ。寺寶 盃三口 共ニ重衡ノ盃ト伝フ。」

御本尊の阿弥陀三尊像は、一ノ谷の戦いで敗れて捕虜になり鎌倉へ護送された三位中将平重衡に、「平家一族の冥福を祈るように」と源頼朝公が贈ったお像と伝わります。

重衡はこの阿弥陀像に篤く帰依し、臨終正念(極楽成仏?)を祈ったところ、この阿弥陀像は「打ちうなづきけるとなん。」と伝わります。(『新編鎌倉志』)

また、当山寺宝として重衡の盃が伝わり、これは重衡が愛した”千手の前”との酒宴で使われたものとの由。

平重衡(たいらのしげひら)は、平清盛公の五男で母は清盛の継室・平時子(二位尼)。

妻は大納言藤原邦綱の息女・藤原輔子。

若くして正三位左近衛権中将に進み、三位中将と称された平家の公達です。

弱冠ながら平家の大将として各地を転戦し、源平合戦の墨俣川の戦い、水島の戦いで源氏方を破るなど活躍したものの一ノ谷の戦いで捕虜になり、寿永三年(1184年)3月、伊豆を経て鎌倉へと護送されました。

平氏滅亡後、重衡による南都焼討を恨んだ南都衆徒の要求で引き渡され、木津川畔で斬首されました。

その優れた将器は「武勇の器量に堪ふる」(『玉葉』)と賞されるとともに、その容姿は牡丹の花に例えられるほどだったといいます。

また、『玉葉和歌集』に撰ばれた勅撰歌人でもあります。

いわば文武兼ね備えたイケメン公達で、他人への心づかいがあり、話術にも長けていたため宮中の女性にすこぶる人気があったらしく、『平家公達草紙』によると都落ちの際、御所に別れの挨拶に訪れた折には大勢の女房たちが涙にくれたといいます。

こういう清々しい人物はどこにいっても大事にされるものですが、じっさい鎌倉に送られたあとも風雅な逸話を残しています。

『吾妻鏡』には、重衡がはじめて頼朝公に対面した折、「囚人の身となったからには、もはやあれこれ言う事もない。弓馬の者が敵方の(武功の)ために捕虜になり命を落とすことは恥ではない。早く斬罪にされよ。」ときっぱり答えて周囲を感歎させたとあります。

頼朝公は重衡の度量に感心して彼を狩野宗茂に預け、北条政子は重衡の世話役として侍女の千手の前をつけました。

頼朝公が重衡を慰めるため設けた宴では、工藤祐経が鼓を打って今様を謡い、千手の前は琵琶を弾き、重衡がこれにあわせて横笛を吹き、朗詠を吟じてその風雅なありさまは『平家物語』にも描かれています。

千手の前は駿河国手越長者の娘で、温和な性格の女性だったと伝わります。(実在については諸説あり。)

ほどなく重衡に惹かれるようになり、重衡と千手の前は恋におちて結ばれたといいます。

元暦二年(1185年)6月、南都焼討を恨む南都衆徒の要求により、重衡はやむなく南都へ引き渡されることになり、源頼兼の護送のもとで鎌倉を出立。

東大寺の使者に引き渡されてほどなく木津川畔にて斬首されました。

享年29と伝わります。

なお、重衡は生前の元暦元年(1184年)に法然と対面し、受戒しているとされます。(→「平重衡の問に念仏往生を示す御詞」/浄土宗大辞典Web)

重衡の妻の輔子は重衡の南都護送の途中、伏見の日野で最期の対面を果たし、『平家物語』の名場面のひとつに数えられています。

輔子は重衡の遺骸を引き取り、日野に墓を建て法界寺(日野薬師)の僧に供養を託しました。

輔子はその後出家して、大原寂光院に隠棲した建礼門院に仕えたといいます。

『平家物語』の”大原御幸の巻”で登場し、”六道の巻”では建礼門院が極楽往生を遂げる際に阿波内侍とともにこれを看取った様が描かれています。

千手の前は重衡の死のわずか三年後に24歳でこの世を去り、鎌倉の人々は千手が重衡を朝夕恋慕し、それが積み重なっての憂死と噂したといいます。(『吾妻鏡』)

『平家物語』では、千手は出家して信濃の善光寺に入り、重衡の菩提を弔ったとあります。

重衡と千手とのかかわりは能の『千手』で演じられ、仏都・南都を焼き討ちした身と敬虔な仏徒としての葛藤を描いた修羅能『重衡』も能の演目として知られています。

- 住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ -

(『玉葉和歌集』(勅撰)巻第8 旅歌 平重衡)

---------------------

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門からの山内

大町大路と小町大路が交差する「大町四ツ角」の北西の路地のおくにひっそりと佇みます。

鎌倉観光ではエアポケット的な立地で、鎌倉三十三観音霊場の巡拝者のほかは拝観者は少ない模様です。

【写真 上(左)】 紫陽花と本堂

【写真 下(右)】 本堂

山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、前面中備の十六羅漢と裏面の牡丹の彫刻がみどころとされます。

すこぶる手入れのいきとどいた山内で、小枝ひとつ落ちていません。

【写真 上(左)】 天水鉢

【写真 下(右)】 向拝-1

石畳の参道正面に(おそらく)入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

いずれもすばらしい仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 向拝-2

【写真 下(右)】 扁額

向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額で、ムダがなくバランスのよい向拝まわりです。

【写真 上(左)】 御朱印所

【写真 下(右)】 寺号板

御本尊の阿弥陀如来像と両脇侍立像は鎌倉時代前期の作とみられ、一説では運慶の作ともいわれる名作で県重要文化財に指定されています。

鎌倉三十三観音第12番の札所本尊、聖観世音菩薩も本堂内の御座です。

御朱印は本堂脇の御朱印所にて拝受しました。

〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は三寶印です。

■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづきます。

【 BGM 】

■ New Frontier - Donald Fagen

■ On And On - Angela Bofill

■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )