関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

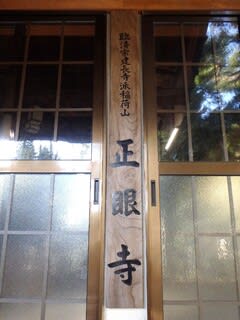

■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町石廊崎18

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番

授与所:庫裡

山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。

(由緒書では開山は高厳。)

すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。

正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。

海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。

当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。

『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。

また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。

-------------------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山内

県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。

石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。

木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。

【写真 上(左)】 寺号板

【写真 下(右)】 大棟妻部

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 天井絵

本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。

御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。

『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。

また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。

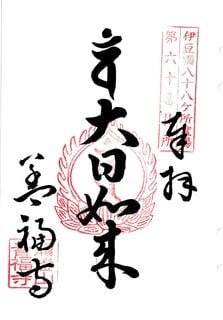

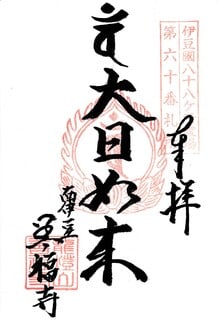

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

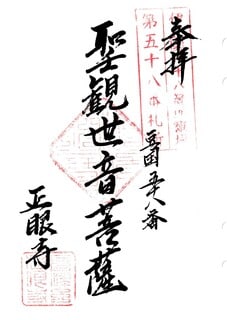

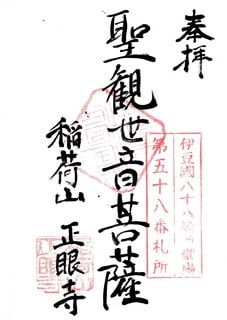

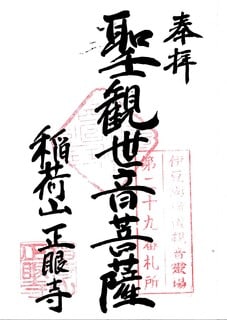

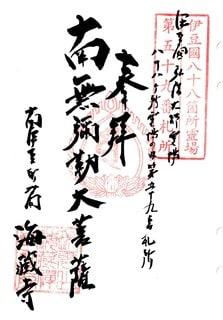

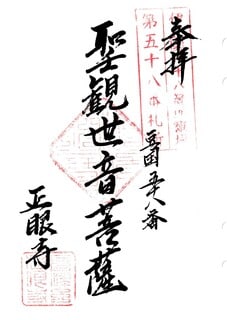

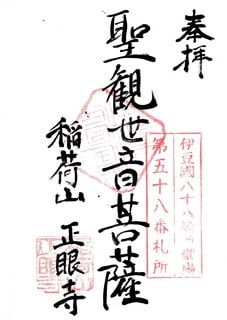

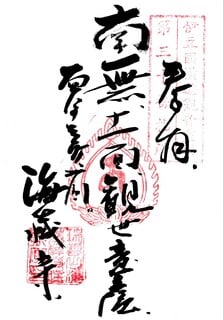

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

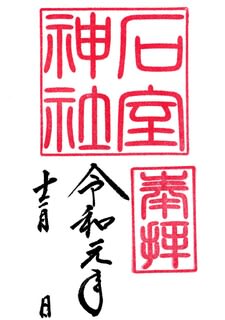

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。

数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。

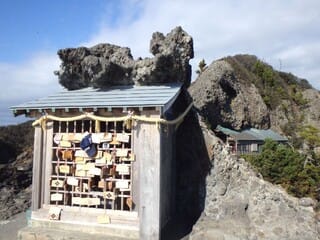

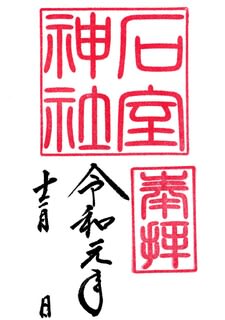

■ 石室神社(いろうじんじゃ)

南伊豆町観光協会Web

南伊豆町石廊崎125

主祭神:伊波例命

旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)

授与所:社務所

伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。

石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。

古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。

拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。

役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。

文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。

そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。

天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)

南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、

延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。

延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。

上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。

以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。

『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」

「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。

南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。

また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)

天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。

社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。

こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。

南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。

その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。

すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。

江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。

船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。

現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。

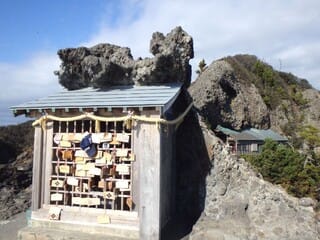

石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。

こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)

石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。

幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。

(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)

ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。

その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。

お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。

お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。

------------------------------

【写真 上(左)】 石廊崎港

【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)

【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク

【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道

石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。

石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。

【写真 上(左)】 鳥居

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 遊歩道

【写真 下(右)】 ツワブキ

オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。

途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。

石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。

【写真 上(左)】 灯台近く

【写真 下(右)】 石廊崎灯台

【写真 上(左)】 灯台の説明板

【写真 下(右)】 灯台~石室神社

ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。

このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。

【写真 上(左)】 拝殿への降り階段

【写真 下(右)】 拝殿

【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1

【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2

灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。

明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。

【写真 上(左)】 拝殿内

【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内

【写真 上(左)】 帆柱の説明

【写真 下(右)】 帆柱

床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。

長さ六間約12メートルとのことです。

拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。

【写真 上(左)】 役行者の奉納額

【写真 下(右)】 拝所

【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社

【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿

そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。

突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。

【写真 上(左)】 熊野神社参道-1

【写真 下(右)】 熊野神社参道-2

【写真 上(左)】 東側の眺望-1

【写真 下(右)】 東側の眺望-2

木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。

『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。

【写真 上(左)】 突端-1

【写真 下(右)】 突端-2

【写真 上(左)】 熊野神社-1

【写真 下(右)】 熊野神社-2

岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。

岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。

【写真 上(左)】 南側の眺望-1

【写真 下(右)】 南側の眺望-2

振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。

ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。

【写真 上(左)】 クルーズ船

【写真 下(右)】 北側の眺望

【写真 上(左)】 西側の眺望-1

【写真 下(右)】 西側の眺望-2

御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

【写真 上(左)】 拝殿と社号標

【写真 下(右)】 授与所

石室神社の御朱印

なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。

--------------------

・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。

御祭神 伊波例命・物忌奈命

合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王

境内社 熊野神社(須佐之男命)

※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。

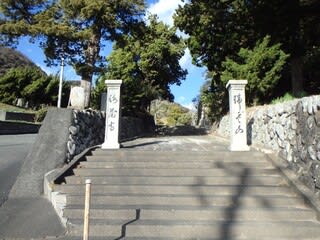

■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町入間949

臨済宗建長寺派

御本尊:弥勒菩薩

札所本尊:弥勒菩薩

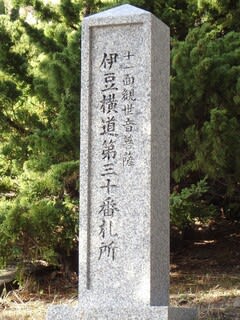

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)

授与所:庫裡

第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。

東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。

集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。

無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。

ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。

第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。

入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。

千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。

開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。

明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。

海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。

『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。

このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 あたりの海岸-1

【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン

【写真 下(右)】 参道入口

南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。

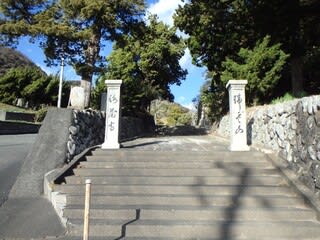

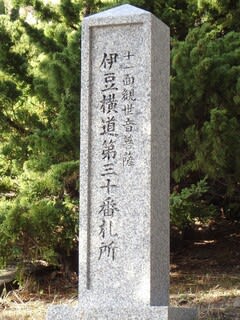

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。

伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。

山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。

門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。

【写真 上(左)】 おたふくの石像

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 十二支守り本尊

【写真 下(右)】 六地蔵

境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。

参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。

向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。

御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

【写真 上(左)】 堂内山号扁額

【写真 下(右)】 布袋尊

なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

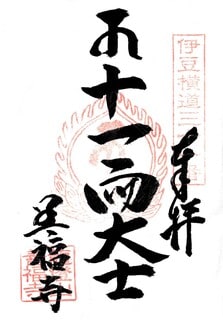

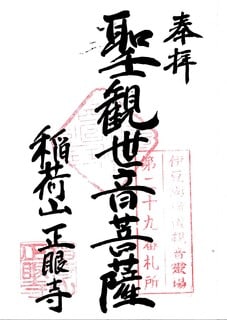

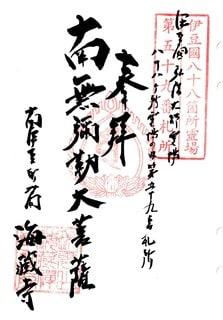

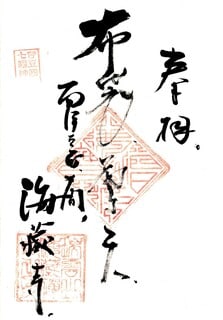

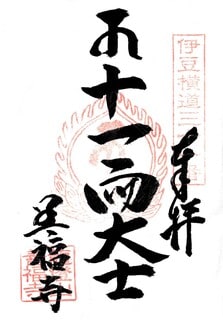

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

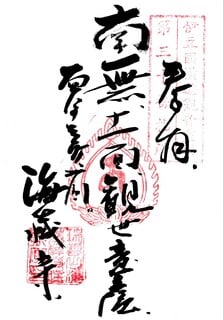

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。

(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕

■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良809

高野山真言宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)

授与所:庫裡

第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。

妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。

妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。

「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。

周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。

第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。

三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。

なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。

詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。

善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。

天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。

妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。

『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。

このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 妻良港

【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 参道階段

妻良の集落の西側山ぎわにあります。

路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。

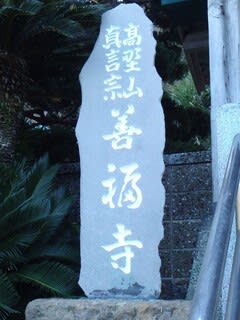

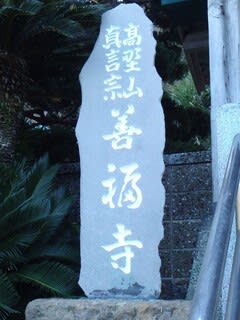

階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。

向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。

見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。

御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。

伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

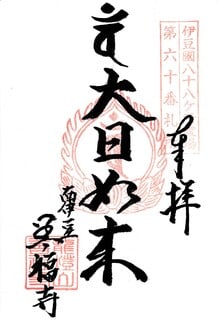

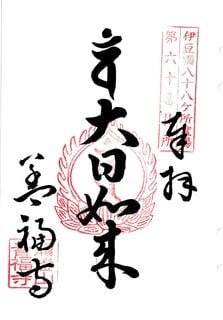

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

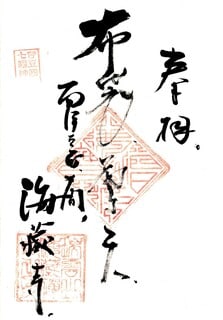

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。

■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良1213

曹洞宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:-

授与所:寺役管理

妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。

国道136号から枝道を少し入ったところ。

住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。

この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。

『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。

『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。

現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。

-------------------

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 札所標

【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標

【写真 下(右)】 六地蔵

枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。

その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。

参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。

思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。

向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)

現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。

なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。

--------------------

【 BGM 】

■ Just Be Yourself - 杏里/Anri

■ Never Let Me Go - 中村舞子

■ LONESOME MERMAID - 今井美樹

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町石廊崎18

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番

授与所:庫裡

山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。

(由緒書では開山は高厳。)

すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。

正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。

海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。

当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。

『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。

また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。

-------------------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山内

県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。

石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。

木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。

【写真 上(左)】 寺号板

【写真 下(右)】 大棟妻部

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 天井絵

本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。

御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。

『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。

また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。

数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。

■ 石室神社(いろうじんじゃ)

南伊豆町観光協会Web

南伊豆町石廊崎125

主祭神:伊波例命

旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)

授与所:社務所

伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。

石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。

古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。

拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。

役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。

文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。

そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。

天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)

南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、

延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。

延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。

上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。

以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。

『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」

「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。

南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。

また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)

天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。

社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。

こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。

南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。

その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。

すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。

江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。

船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。

現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。

石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。

こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)

石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。

幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。

(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)

ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。

その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。

お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。

お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。

------------------------------

【写真 上(左)】 石廊崎港

【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)

【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク

【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道

石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。

石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。

【写真 上(左)】 鳥居

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 遊歩道

【写真 下(右)】 ツワブキ

オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。

途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。

石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。

【写真 上(左)】 灯台近く

【写真 下(右)】 石廊崎灯台

【写真 上(左)】 灯台の説明板

【写真 下(右)】 灯台~石室神社

ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。

このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。

【写真 上(左)】 拝殿への降り階段

【写真 下(右)】 拝殿

【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1

【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2

灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。

明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。

【写真 上(左)】 拝殿内

【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内

【写真 上(左)】 帆柱の説明

【写真 下(右)】 帆柱

床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。

長さ六間約12メートルとのことです。

拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。

【写真 上(左)】 役行者の奉納額

【写真 下(右)】 拝所

【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社

【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿

そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。

突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。

【写真 上(左)】 熊野神社参道-1

【写真 下(右)】 熊野神社参道-2

【写真 上(左)】 東側の眺望-1

【写真 下(右)】 東側の眺望-2

木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。

『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。

【写真 上(左)】 突端-1

【写真 下(右)】 突端-2

【写真 上(左)】 熊野神社-1

【写真 下(右)】 熊野神社-2

岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。

岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。

【写真 上(左)】 南側の眺望-1

【写真 下(右)】 南側の眺望-2

振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。

ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。

【写真 上(左)】 クルーズ船

【写真 下(右)】 北側の眺望

【写真 上(左)】 西側の眺望-1

【写真 下(右)】 西側の眺望-2

御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

【写真 上(左)】 拝殿と社号標

【写真 下(右)】 授与所

石室神社の御朱印

なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。

--------------------

・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。

御祭神 伊波例命・物忌奈命

合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王

境内社 熊野神社(須佐之男命)

※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。

■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町入間949

臨済宗建長寺派

御本尊:弥勒菩薩

札所本尊:弥勒菩薩

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)

授与所:庫裡

第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。

東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。

集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。

無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。

ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。

第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。

入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。

千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。

開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。

明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。

海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。

『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。

このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 あたりの海岸-1

【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン

【写真 下(右)】 参道入口

南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。

伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。

山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。

門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。

【写真 上(左)】 おたふくの石像

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 十二支守り本尊

【写真 下(右)】 六地蔵

境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。

参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。

向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。

御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

【写真 上(左)】 堂内山号扁額

【写真 下(右)】 布袋尊

なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。

(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕

■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良809

高野山真言宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)

授与所:庫裡

第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。

妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。

妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。

「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。

周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。

第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。

三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。

なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。

詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。

善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。

天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。

妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。

『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。

このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 妻良港

【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 参道階段

妻良の集落の西側山ぎわにあります。

路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。

階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。

向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。

見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。

御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。

伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。

■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良1213

曹洞宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:-

授与所:寺役管理

妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。

国道136号から枝道を少し入ったところ。

住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。

この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。

『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。

『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。

現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。

-------------------

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 札所標

【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標

【写真 下(右)】 六地蔵

枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。

その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。

参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。

思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。

向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)

現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。

なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。

--------------------

【 BGM 】

■ Just Be Yourself - 杏里/Anri

■ Never Let Me Go - 中村舞子

■ LONESOME MERMAID - 今井美樹

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )