関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19

Vol.-18からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第55番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

(ちょうきゅういん)

台東区谷中6-2-16

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第55番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、弘法大師二十一ヶ寺第19番、閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番

第55番は谷中の長久院です。

第55番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長久院で、第55番札所は開創当初から谷中の長久院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

長久院は、慶長十六年(1611年)幕府より賜地を得て宥意上人が神田北寺町に開山、慶安十一年(1658年)幕府による寺地召上げを受け、代地として賜った谷中の現在地へ移転したといいます。

『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での賜地および創建、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)と同様とみられます。

江戸期の長久院は、本堂に御本尊の金剛界大日如来、弘法大師、興教大師、不動尊、愛染明王、薬師如来、歓喜天三躰、地蔵尊を奉安し、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。

本堂とは別に閻魔法王石像(台石とも六尺)を奉安。

こちらは閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番の札所となっており、御府内でも著名な閻魔様であったことがわかります。

こちらの閻魔法王石像は右左にそれぞれ司命、司録像を配し「六十六部造立石造閻魔王坐像及び両脇侍像」として台東区登載文化財に指定されています。

なお、閻魔法王(大王)王冥界の王で、司命は閻魔王の判決を言い渡し、司録は判決内容を記録する従者であるとされます。

台座銘文に六十六部聖の光誉円心が享保十一年(1726年)に造立とあります。

六十六部聖とは、生前の罪障を滅し、死後の往生に近づくために法華経を六十六部写経し、全国の六十六箇所の霊場に一部ずつ奉納して回る聖のことをいいます。

六十六部聖は巡拝先に奉納経石塔を建立することが多いですが、石仏を奉納する例もみられます。

石仏は地蔵菩薩が多く、閻魔王像は極めて稀であるとされ、この稀少さもあって区登載文化財に指定されている模様です。

『寺社書上』には「飯縄不動安置」とあり、飯縄修験の流れが入っていた可能性があります。

同じく『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。

長久院は「弘法大師二十一ヶ寺」第19番の札所でもあります。

この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。

これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。

「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。

二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。

「弘法大師二十一ヶ寺」はお大師さまのご縁日二十一日に因んでの開創なので合点がいきますが、「弘法大師 御府内二十一ヶ所」についてはナゾが残ります。

「弘法大師二十一ヶ寺」はなにかのWeb資料から札所情報を入手しましたが、いま検索してもヒットしません。ご参考までにリストします。

【弘法大師二十一ヶ寺】

1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺

真言宗御室派 文京区湯島1-6-2

2番 宝塔山 多寶院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35

3番 五剣山 普門寺 大乗院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16

4番 清光院 台東区下谷(廃寺)

5番 恵日山 延命寺 地蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8

6番 阿遮山 円満寺 不動院

真言宗智山派 台東区寿2-5-2

7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺

真言宗智山派 台東区寿2-8-15

8番 高野山 金剛閣 大徳院

高野山真言宗 墨田区両国2-7-13

9番 青林山 最勝寺 龍福院

真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2

10番 本覚山 宝光寺 自性院

新義真言宗 台東区谷中6-2-8

11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院

真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14

12番 神勝山 成就院

真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12

13番 広幡山 観蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5

14番 望月山 般若寺 正福院

真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21

15番 仏到山 無量寿院 西光寺

新義真言宗 台東区谷中6-2-20

16番 鶴亭山 隆全寺 威光院

真言宗智山派 台東区寿2-6-8

17番 十善山 蓮花寺 密蔵院

真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)

18番 象頭山 観音寺 本智院

真言宗智山派 北区滝野川1-58-2

19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16

20番 玉龍山 弘憲寺 延命院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2

21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺

真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6

このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十五番

谷中寺町

瑠璃光山 薬王寺 長久院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.97』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所弥勒寺末

瑠璃光山薬師寺長久院

慶長十六年(1611年)二月、神田北寺町ニ●寺地拝領仕 其後慶安元年(1648年)右地所御用地ニ相成 同年十一月廿一日当所ニ●代地拝領仕候

開山宥意 寛永四年(1627年)正月三日寂

本堂

本尊金剛 大日如来木像

弘法大師 興教大師 不動尊

愛染明王木坐像 薬師如来木坐像 歓喜天三躰金佛厨子入 地蔵尊木立像

宝篋印塔

閻魔法王石像、臺石共六尺

稲荷社

飯縄不動安置

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

長久院(谷中上三崎町一七番地)

本所彌勒寺末、瑠璃光山薬師寺と号す。本尊大日如来。当寺も亦多寶院、自性院等と同じく慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給うて開創せられ、慶安元年(1648年)現地に移ったのである。開山は僧宥意。(寛永四年(1627年)一月三日寂)

境内に飯綱不動、石像閻魔等を安置する。

「長久院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

※『江戸切絵図』では「長久寺」となっています。

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約10分。

東京メトロ千代田線「根津」駅からも歩けます。

三崎坂から南下して瑞輪寺よこを通り一乗寺に向かう路地沿いには、いくつかの寺院があってそのひとつ。

谷中寺町のほぼ中心部です。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 閉門時の山門

路地から少し引き込み、左右に築地塀と植栽をめぐらした山門の構えはなかなか風格があります。

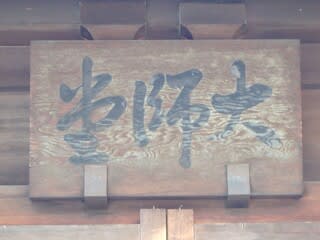

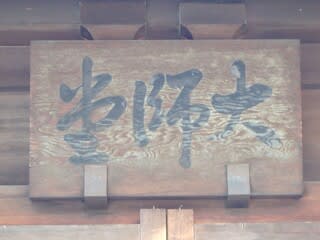

山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門ないし高麗門で、見上げに院号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 山門の扁額

【写真 下(右)】 山内

山門をくぐると左手に智拳印を結ばれる金剛界大日如来像。

【写真 上(左)】 大日如来像

【写真 下(右)】 本堂と大師堂

参道正面が庫裡で、その右手に本堂、さらにその右手前に直角に向きを変えて大師堂。

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

端正に整ったいい本堂です。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 閻魔様

本堂向かって右の堂前には、閻魔様、司命、司録が御座しています。

そばには「『笑いえんま』とよばれています。」という木板も掲げられていました。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂の扁額

大師堂は屋根に宝珠をおいた宝形造で流れ向拝。

向拝まわりの柱や虹梁はいずれも直線で、きっちりまとまった印象です。

御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。

なお、こちらは16:00閉門なので、時間に余裕をもった参拝をおすすめします。

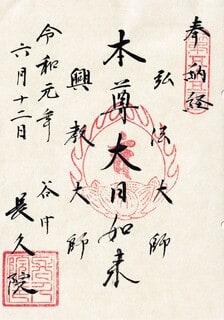

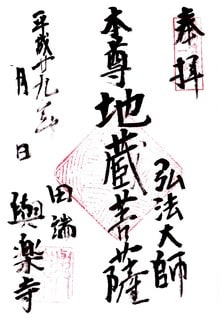

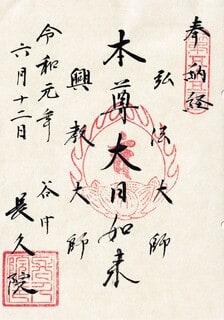

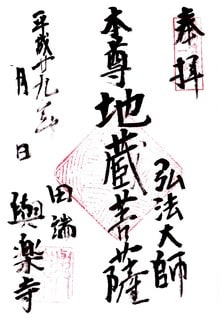

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第五十五番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています

■ 第56番 宝珠山 地蔵院 與楽寺

(よらくじ)

北区田端1-25-1

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番、滝野川寺院めぐり第1番

※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-1」から転載・追記したものです。

第56番は田端の與楽寺です。

第56番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに與楽寺で、第56番札所は開創当初から田端の與楽寺であったとみられます。

北区観光ホームページ、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

與楽寺は弘法大師の建立とも伝わる密寺で、慶安元年(1648年)に寺領二十石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。

『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、開創は相当に古そうです。

弘法大師の御作とも伝わる御本尊の地蔵菩薩は「賊除け地蔵尊」と呼ばれ、つぎの逸話が伝わります。

昔、ある晩、盗賊が與楽寺に押し入ろうとした時、どこからともなく多数の僧侶が出てきて盗賊の侵入を防ぎ、遂にこれを追い返してしまいました。

翌朝、御本尊の地蔵菩薩の足に泥がついているのが発見され、地蔵菩薩が僧侶に姿を変えられて盗賊を追い出したのだと信じられるようになりました。

これより御本尊の地蔵菩薩は、賊除地蔵尊と称されるようになりました。

これが與楽寺の賊除け地蔵伝説です。

與楽寺は武州江戸六阿弥陀霊場第4番札所でもあります。

武州江戸六阿弥陀霊場(江戸六阿弥陀)は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木で刻した阿弥陀仏、残り木(末木)で刻した聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、女人成仏の阿弥陀仏として崇められ、江戸中期から大正時代にかけて、とくに春秋の彼岸の頃に女性を中心として盛んに巡拝されたといわれます。

開創年代については諸説あり錯綜していますが、札所は確定しています。

第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺

北区豊島2-14-1 真言宗豊山派

第2番目 宮城山 円明院 恵明寺(旧小台村延命院)

足立区江北2-4-3 真言宗系単立

第3番目 佛寶山 西光院 無量寺

北区西ケ原1-34-8 真言宗豊山派

第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺

北区田端1-25-1 真言宗豊山派

第5番目 福増山 常楽院

調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路) 天台宗

第6番目 西帰山 常光寺

江東区亀戸4-48-3 曹洞宗

木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺

足立区扇2-19-3 浄土宗

木残(末木)の観音 補陀山 昌林寺

北区西ケ原3-12-6 曹洞宗

※武州江戸六阿弥陀霊場についてはこちらをご覧ください。

境内には密教の思想を表した南北朝時代の四面に仏を浮彫りにした南北朝時代の石の仏塔(四面四仏石塔屋)や、江戸時代の巡拝塔、廻国供養塔などがあります。

近在有数の名刹ゆえ、複数の霊場の札所を兼ねられますが、とくに御府内霊場と武州江戸六阿弥陀の参拝者が多いのでは。

また、こちらは滝野川寺院めぐり第1番発願寺でもあります。

こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。

→滝野川寺院めぐりについては、こちらをご覧ください。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十六番

田ばた村

宝珠山 地蔵院 与楽寺

京都仁和寺宮 壇林所 新義

本尊:延命地蔵菩薩 不動明王 弘法大師

御朱印弐拾石 拾八ヶ寺本地

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔当寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ 翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ 是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト傳フ 開山ヲ秀榮ト云

鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク

阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ

九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云

稲荷社

「与楽寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「田端」駅で徒歩約4分。

田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。

ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)

この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。

芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 修行大師像と札所標

豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。

山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。

山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 霊堂

参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。

その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。

境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

参道正面に本堂。

入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。

水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。

正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。

向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ

本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。

本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。

本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。

第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。

【写真 上(左)】 客殿

【写真 下(右)】 阿弥陀堂

本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番目の札所です。

「江戸六阿弥陀」と「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。

入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。

シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。

札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額

【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂

阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。

お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。

御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。

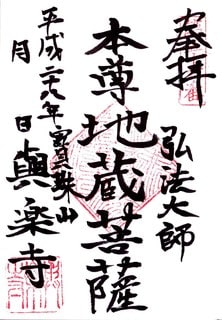

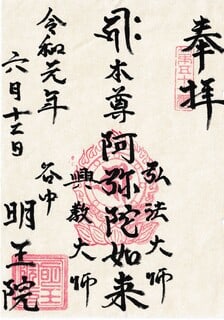

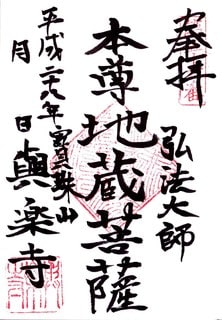

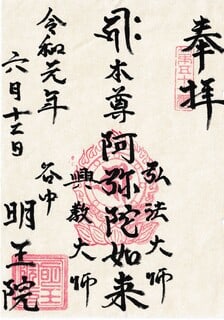

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と三寶印(蓮華座+宝珠)。

右に「第五十六番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

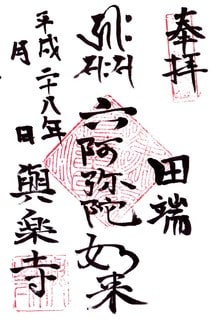

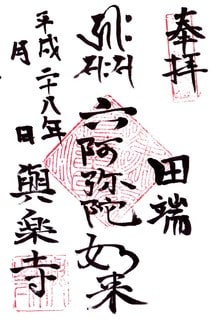

【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀第4番目の御朱印

■ 滝野川寺院めぐりの御朱印

■ 第57番 天瑞山 観福寺 明王院

(みょうおういん)

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第57番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番

第57番は谷中の明王院です。

第57番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院で、第57番札所は開創当初から谷中の明王院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院は、慶長十六年(1611年)二月、御水尾天皇の勅願により、幕府より神田北寺(小寺)町に寺地を給せられ、僧辨圓が創建。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となつたため谷中に移ったといいます。

『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)と同様とみられますが、『ルートガイド』には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治三年(1660年)に現地に移転とあります。

本堂には御本尊阿弥陀如来を奉安。

境内聖天堂には大聖歓喜天尊と本地十一面観世音菩薩、不動堂には不動尊、大師堂には弘法大師像を安置と伝わり、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。

『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十七番

谷中三●●町

天瑞山 観福寺 明王院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.101』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

天瑞山歓福寺明王院

権現様御代慶長十六年(1611年) 開山辨圓法印代 於神田小寺町ニ拝領仕候

大猷院様御代慶安元年(1648年)中、右之寺地御用地ニ付被召上、谷中●代地拝領仕候

開山 辨圓法印 寛永五十月四日遷化

中興開基 朝誉法印、宝永三年(1706年)遷化

本堂

本尊 阿弥陀佛 丈一尺七寸立像

聖天宮 尊像金佛秘尊 本地十一面観音立像

不動堂 不動尊丈五寸座像

稲荷社 神躯幣束

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

明王院(谷中初音町一丁目二三番地)

本所彌勒寺末、天瑞山觀福寺と号す。本尊三尊彌陀如来。

当寺も慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、僧辨圓の建立する所で、慶安元年(1648年)同所は幕府用地となつたため現地に移つた。

境内聖天堂には大聖歓喜天像を安置し、大師堂には弘法大師像を安置する。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約5分。

JR「日暮里」駅からも歩けます。

千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。

このあたりも谷中寺町のほぼ中心部に当たります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 院号標

山内入口の門柱は院号標を兼ねています。

参道左手に六地蔵、正面に大師堂がみえます。

大師堂前を斜め左に折れると、その正面が本堂です。

山内は手入れが行き届いてきもちがいいです。

大師堂右手前には、椅子式の牀座に坐される真如親王様の弘法大師像が刻まれた見事な宝篋印塔(納経塔?)があります。

【写真 上(左)】 六地蔵

【写真 下(右)】 宝篋印塔

当山は明治17年(1884年)の火災で堂宇を焼失し、本堂は昭和46年(1971年)、大師堂は平成7年(1995年)に再建されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 天水鉢

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

本堂は宝形造桟瓦葺流れ向拝で、屋根には火焔宝珠を置いています。

近代建築で向拝まわりはコンクリ造ですが、小壁に菱格子、向拝左右に花頭窓を置き引き締まった意匠です。

向拝見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 大師堂(手前)と本堂(奥)

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は宝形造本瓦葺で向拝柱はなく、屋根には宝珠を置いています。

大師堂前から拝むと、本堂の桟瓦と大師堂の本瓦、本堂の火焔宝珠と大師堂の宝珠が呼応して、見応えのある意匠となっています。

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 注意書き

山内には納経ないし読経を促す掲示があり、勤行式を貸し出しいただけます。

「大師堂のお大師さま、本堂の阿弥陀如来両方にお参り下さい。」とあるので、やはり御府内霊場(というか弘法大師霊場)の正式参拝はお大師さまと御本尊(ないし札所本尊)への参拝ということになるのでしょう。

御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。

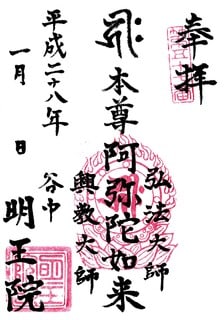

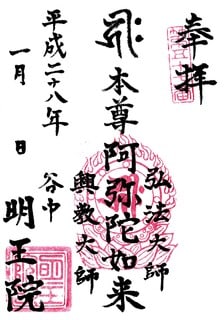

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第五十七番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第58番 七星山 息災寺 光徳院

(こうとくいん)

公式Web

中野区上高田5-18-3

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所本尊:千手観世音菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第58番、山の手三十三観音霊場第22番、大東京百観音霊場第65番

第58番は中野・上高田の光徳院です。

第58番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに光徳院で、第58番札所は開創当初から光徳院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

光徳院の創建年代等は不詳ながら、開山の亮珍和尚が寛永十八年(1641年)寂なのでそれ以前の創建とみられます。

開創は二番町(半蔵門)の地で、慶長十一年(1606年)、江戸城構築(拡張)の際に二番町(半蔵門)から市ヶ谷田町へ、寛永十二年(1635年)市ヶ谷柳町へ移転したともいいます。

さらに牛込柳町に遷った後、明治43年に中野・上高田の当地に移転しました。

なお、中野・上高田は御府内から移転した寺院で一種の寺町を形成しています。

寺宝の千手観世音菩薩は高さ三尺三寸の木像で、「子育観音」と呼ばれます。

第六〇代醍醐天皇の御代延喜元年(901年)に右大臣菅原道真公が筑紫・大宰府に左遷のみぎり、自刻され供養礼拝された尊像と伝わります。

久しく筑紫の千手坊に御座しましたが、縁あって中野宝仙寺の十四世秀雄法印に預けられ、秀雄法印が中野宝仙寺より光徳院に転住された際にこの尊像を守護され山内に一宇を建立、安置したとの由。

秀雄法印(寛永十九年(1642年)寂)は当山の中興とされています。

本堂に御本尊大日如来、弘法大師木座像、理源大師木座像を奉安。

観音堂には、菅原道真公自刻と伝わる千手観世音菩薩木立像が奉安され、『寺社書上』には「山ノ手廿二番 江戸五拾八番」とあります。

「山ノ手廿二番」は、山の手三十三観音霊場第22番を示すとみられます。

「江戸五拾八番」は、おそらく江戸八十八ヶ所霊場第58番を示し、「江戸八十八ヶ所霊場=御府内霊場」であった可能性を示唆しています。

観音堂には、菅原道真公との所縁をあらわす菅家像木立像も奉安。

地蔵堂堂宇本尊の地蔵尊石佛は「塩地蔵」と呼ばれていたようです。

鎮守社ともみられる稲荷社は、「妙見天満愛宕金毘羅相殿」とあります。

平成7年落成の五重塔は木造瓦葺きで、全国から仏塔愛好家が参拝に訪れるそうです。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

五十八番

市ヶ谷柳町

七星山 息災寺 光德院

音羽町護國寺末 新義

本尊:千手観世音菩薩 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.46』

市ヶ谷柳町

新義真言宗 大塚護國寺宗

七星山息災寺光德院

起立慶長十一年(1606年)以前弐番丁住居仕候御用地ニ付市ヶ谷田町に替地 寛永十二年(1635年)御堀御普請ニ付当地拝領仕候

開山 亮珍 寛永十八年(1641年)寂

中興 秀雄 寛永十九年(1642年)寂

本堂

本尊 大日如来木座像

弘法大師木座像 理源大師木座像

観音堂

千手観音木立像 山ノ手廿二番 江戸五拾八番 以下尊像御縁起

菅家像木立像 馬頭観音唐銅座像 脇立六観音木立像 不動明王木立像

閻魔堂

閻魔王木座像三尺三寸

前立千手観音木立像

西國三拾三ヶ所観音木立像

十王

稲荷社 妙見天満愛宕金毘羅相殿

地蔵堂 地蔵尊石佛 塩地蔵と唱

「光德院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは西武新宿線「新井薬師前」駅で徒歩約10分。

哲学堂公園の南にあり、周辺は妙正寺川沿いに公園や緑道がつづく緑ゆたかなところです。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 石標

住宅街のなかにかなり広い山内を構えています。、

山内入口に院号標と御府内霊場札所標。そのよこには「天満宮御直作 千手観世音菩薩」の石標も建っています。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 山門と五重塔

山門は常閉のようで、切妻屋根本瓦葺。

山内側からの写真を撮り忘れたので断言できませんが、おそらく四脚門で、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻を備えて風格があります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 五重塔

伽藍配置をよく覚えていないのですが、五重塔、観音堂、本堂があります。

五重塔は均整のとれた意匠で、住宅街のなかにこのような立派な五重塔が聳え立つさまはある意味驚きがあります。

【写真 上(左)】 観音堂

【写真 下(右)】 観音堂扁額

観音堂は桟瓦葺の方形造とも思いますが、降り棟、稚児棟の意匠が複雑で断言できません。

向拝柱を構え、向拝見上げに「観音堂」の扁額を掲げています。

向拝柱掲出の古い札所板は「本尊千手観世音菩薩 ●●●(霊場名解読不能)第二十八番」と読めます。

こちらは山の手三十三観音霊場第22番の札所ですが、第28番札所に定められた別の観音霊場があったのかもしれません。

【写真 上(左)】 観音堂札所板

【写真 下(右)】 本堂

本堂はおそらく入母屋造銅板葺の妻入りで、妻部の千鳥破風の下に向拝を附設しています。

水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股と両脇に二連の斗栱、その上に二軒の垂木という風格ある構えです。

向拝見上げには「大日閣」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に千手観世音菩薩のお種子「キリーク」「千手観世音」「弘法大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内第五十八番」の札所印とその下に五重塔の印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Just Be Yourself - 杏里

■ ヒカリヘ - miwa

far on the water - Kalafina

■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第55番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

(ちょうきゅういん)

台東区谷中6-2-16

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第55番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、弘法大師二十一ヶ寺第19番、閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番

第55番は谷中の長久院です。

第55番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長久院で、第55番札所は開創当初から谷中の長久院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

長久院は、慶長十六年(1611年)幕府より賜地を得て宥意上人が神田北寺町に開山、慶安十一年(1658年)幕府による寺地召上げを受け、代地として賜った谷中の現在地へ移転したといいます。

『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での賜地および創建、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)と同様とみられます。

江戸期の長久院は、本堂に御本尊の金剛界大日如来、弘法大師、興教大師、不動尊、愛染明王、薬師如来、歓喜天三躰、地蔵尊を奉安し、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。

本堂とは別に閻魔法王石像(台石とも六尺)を奉安。

こちらは閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番の札所となっており、御府内でも著名な閻魔様であったことがわかります。

こちらの閻魔法王石像は右左にそれぞれ司命、司録像を配し「六十六部造立石造閻魔王坐像及び両脇侍像」として台東区登載文化財に指定されています。

なお、閻魔法王(大王)王冥界の王で、司命は閻魔王の判決を言い渡し、司録は判決内容を記録する従者であるとされます。

台座銘文に六十六部聖の光誉円心が享保十一年(1726年)に造立とあります。

六十六部聖とは、生前の罪障を滅し、死後の往生に近づくために法華経を六十六部写経し、全国の六十六箇所の霊場に一部ずつ奉納して回る聖のことをいいます。

六十六部聖は巡拝先に奉納経石塔を建立することが多いですが、石仏を奉納する例もみられます。

石仏は地蔵菩薩が多く、閻魔王像は極めて稀であるとされ、この稀少さもあって区登載文化財に指定されている模様です。

『寺社書上』には「飯縄不動安置」とあり、飯縄修験の流れが入っていた可能性があります。

同じく『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。

長久院は「弘法大師二十一ヶ寺」第19番の札所でもあります。

この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。

これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。

「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。

二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。

「弘法大師二十一ヶ寺」はお大師さまのご縁日二十一日に因んでの開創なので合点がいきますが、「弘法大師 御府内二十一ヶ所」についてはナゾが残ります。

「弘法大師二十一ヶ寺」はなにかのWeb資料から札所情報を入手しましたが、いま検索してもヒットしません。ご参考までにリストします。

【弘法大師二十一ヶ寺】

1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺

真言宗御室派 文京区湯島1-6-2

2番 宝塔山 多寶院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35

3番 五剣山 普門寺 大乗院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16

4番 清光院 台東区下谷(廃寺)

5番 恵日山 延命寺 地蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8

6番 阿遮山 円満寺 不動院

真言宗智山派 台東区寿2-5-2

7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺

真言宗智山派 台東区寿2-8-15

8番 高野山 金剛閣 大徳院

高野山真言宗 墨田区両国2-7-13

9番 青林山 最勝寺 龍福院

真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2

10番 本覚山 宝光寺 自性院

新義真言宗 台東区谷中6-2-8

11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院

真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14

12番 神勝山 成就院

真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12

13番 広幡山 観蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5

14番 望月山 般若寺 正福院

真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21

15番 仏到山 無量寿院 西光寺

新義真言宗 台東区谷中6-2-20

16番 鶴亭山 隆全寺 威光院

真言宗智山派 台東区寿2-6-8

17番 十善山 蓮花寺 密蔵院

真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)

18番 象頭山 観音寺 本智院

真言宗智山派 北区滝野川1-58-2

19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16

20番 玉龍山 弘憲寺 延命院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2

21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺

真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6

このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十五番

谷中寺町

瑠璃光山 薬王寺 長久院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.97』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所弥勒寺末

瑠璃光山薬師寺長久院

慶長十六年(1611年)二月、神田北寺町ニ●寺地拝領仕 其後慶安元年(1648年)右地所御用地ニ相成 同年十一月廿一日当所ニ●代地拝領仕候

開山宥意 寛永四年(1627年)正月三日寂

本堂

本尊金剛 大日如来木像

弘法大師 興教大師 不動尊

愛染明王木坐像 薬師如来木坐像 歓喜天三躰金佛厨子入 地蔵尊木立像

宝篋印塔

閻魔法王石像、臺石共六尺

稲荷社

飯縄不動安置

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

長久院(谷中上三崎町一七番地)

本所彌勒寺末、瑠璃光山薬師寺と号す。本尊大日如来。当寺も亦多寶院、自性院等と同じく慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給うて開創せられ、慶安元年(1648年)現地に移ったのである。開山は僧宥意。(寛永四年(1627年)一月三日寂)

境内に飯綱不動、石像閻魔等を安置する。

「長久院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

※『江戸切絵図』では「長久寺」となっています。

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約10分。

東京メトロ千代田線「根津」駅からも歩けます。

三崎坂から南下して瑞輪寺よこを通り一乗寺に向かう路地沿いには、いくつかの寺院があってそのひとつ。

谷中寺町のほぼ中心部です。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 閉門時の山門

路地から少し引き込み、左右に築地塀と植栽をめぐらした山門の構えはなかなか風格があります。

山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門ないし高麗門で、見上げに院号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 山門の扁額

【写真 下(右)】 山内

山門をくぐると左手に智拳印を結ばれる金剛界大日如来像。

【写真 上(左)】 大日如来像

【写真 下(右)】 本堂と大師堂

参道正面が庫裡で、その右手に本堂、さらにその右手前に直角に向きを変えて大師堂。

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

端正に整ったいい本堂です。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 閻魔様

本堂向かって右の堂前には、閻魔様、司命、司録が御座しています。

そばには「『笑いえんま』とよばれています。」という木板も掲げられていました。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂の扁額

大師堂は屋根に宝珠をおいた宝形造で流れ向拝。

向拝まわりの柱や虹梁はいずれも直線で、きっちりまとまった印象です。

御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。

なお、こちらは16:00閉門なので、時間に余裕をもった参拝をおすすめします。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第五十五番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています

■ 第56番 宝珠山 地蔵院 與楽寺

(よらくじ)

北区田端1-25-1

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番、滝野川寺院めぐり第1番

※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-1」から転載・追記したものです。

第56番は田端の與楽寺です。

第56番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに與楽寺で、第56番札所は開創当初から田端の與楽寺であったとみられます。

北区観光ホームページ、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

與楽寺は弘法大師の建立とも伝わる密寺で、慶安元年(1648年)に寺領二十石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。

『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、開創は相当に古そうです。

弘法大師の御作とも伝わる御本尊の地蔵菩薩は「賊除け地蔵尊」と呼ばれ、つぎの逸話が伝わります。

昔、ある晩、盗賊が與楽寺に押し入ろうとした時、どこからともなく多数の僧侶が出てきて盗賊の侵入を防ぎ、遂にこれを追い返してしまいました。

翌朝、御本尊の地蔵菩薩の足に泥がついているのが発見され、地蔵菩薩が僧侶に姿を変えられて盗賊を追い出したのだと信じられるようになりました。

これより御本尊の地蔵菩薩は、賊除地蔵尊と称されるようになりました。

これが與楽寺の賊除け地蔵伝説です。

與楽寺は武州江戸六阿弥陀霊場第4番札所でもあります。

武州江戸六阿弥陀霊場(江戸六阿弥陀)は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木で刻した阿弥陀仏、残り木(末木)で刻した聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、女人成仏の阿弥陀仏として崇められ、江戸中期から大正時代にかけて、とくに春秋の彼岸の頃に女性を中心として盛んに巡拝されたといわれます。

開創年代については諸説あり錯綜していますが、札所は確定しています。

第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺

北区豊島2-14-1 真言宗豊山派

第2番目 宮城山 円明院 恵明寺(旧小台村延命院)

足立区江北2-4-3 真言宗系単立

第3番目 佛寶山 西光院 無量寺

北区西ケ原1-34-8 真言宗豊山派

第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺

北区田端1-25-1 真言宗豊山派

第5番目 福増山 常楽院

調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路) 天台宗

第6番目 西帰山 常光寺

江東区亀戸4-48-3 曹洞宗

木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺

足立区扇2-19-3 浄土宗

木残(末木)の観音 補陀山 昌林寺

北区西ケ原3-12-6 曹洞宗

※武州江戸六阿弥陀霊場についてはこちらをご覧ください。

境内には密教の思想を表した南北朝時代の四面に仏を浮彫りにした南北朝時代の石の仏塔(四面四仏石塔屋)や、江戸時代の巡拝塔、廻国供養塔などがあります。

近在有数の名刹ゆえ、複数の霊場の札所を兼ねられますが、とくに御府内霊場と武州江戸六阿弥陀の参拝者が多いのでは。

また、こちらは滝野川寺院めぐり第1番発願寺でもあります。

こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。

→滝野川寺院めぐりについては、こちらをご覧ください。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十六番

田ばた村

宝珠山 地蔵院 与楽寺

京都仁和寺宮 壇林所 新義

本尊:延命地蔵菩薩 不動明王 弘法大師

御朱印弐拾石 拾八ヶ寺本地

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔当寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ 翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ 是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト傳フ 開山ヲ秀榮ト云

鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク

阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ

九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云

稲荷社

「与楽寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「田端」駅で徒歩約4分。

田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。

ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)

この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。

芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 修行大師像と札所標

豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。

山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。

山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 霊堂

参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。

その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。

境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

参道正面に本堂。

入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。

水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。

正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。

向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ

本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。

本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。

本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。

第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。

【写真 上(左)】 客殿

【写真 下(右)】 阿弥陀堂

本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番目の札所です。

「江戸六阿弥陀」と「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。

入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。

シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。

札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額

【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂

阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。

お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。

御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と三寶印(蓮華座+宝珠)。

右に「第五十六番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀第4番目の御朱印

■ 滝野川寺院めぐりの御朱印

■ 第57番 天瑞山 観福寺 明王院

(みょうおういん)

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第57番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番

第57番は谷中の明王院です。

第57番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院で、第57番札所は開創当初から谷中の明王院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院は、慶長十六年(1611年)二月、御水尾天皇の勅願により、幕府より神田北寺(小寺)町に寺地を給せられ、僧辨圓が創建。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となつたため谷中に移ったといいます。

『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)と同様とみられますが、『ルートガイド』には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治三年(1660年)に現地に移転とあります。

本堂には御本尊阿弥陀如来を奉安。

境内聖天堂には大聖歓喜天尊と本地十一面観世音菩薩、不動堂には不動尊、大師堂には弘法大師像を安置と伝わり、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。

『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十七番

谷中三●●町

天瑞山 観福寺 明王院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.101』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

天瑞山歓福寺明王院

権現様御代慶長十六年(1611年) 開山辨圓法印代 於神田小寺町ニ拝領仕候

大猷院様御代慶安元年(1648年)中、右之寺地御用地ニ付被召上、谷中●代地拝領仕候

開山 辨圓法印 寛永五十月四日遷化

中興開基 朝誉法印、宝永三年(1706年)遷化

本堂

本尊 阿弥陀佛 丈一尺七寸立像

聖天宮 尊像金佛秘尊 本地十一面観音立像

不動堂 不動尊丈五寸座像

稲荷社 神躯幣束

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

明王院(谷中初音町一丁目二三番地)

本所彌勒寺末、天瑞山觀福寺と号す。本尊三尊彌陀如来。

当寺も慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、僧辨圓の建立する所で、慶安元年(1648年)同所は幕府用地となつたため現地に移つた。

境内聖天堂には大聖歓喜天像を安置し、大師堂には弘法大師像を安置する。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約5分。

JR「日暮里」駅からも歩けます。

千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。

このあたりも谷中寺町のほぼ中心部に当たります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 院号標

山内入口の門柱は院号標を兼ねています。

参道左手に六地蔵、正面に大師堂がみえます。

大師堂前を斜め左に折れると、その正面が本堂です。

山内は手入れが行き届いてきもちがいいです。

大師堂右手前には、椅子式の牀座に坐される真如親王様の弘法大師像が刻まれた見事な宝篋印塔(納経塔?)があります。

【写真 上(左)】 六地蔵

【写真 下(右)】 宝篋印塔

当山は明治17年(1884年)の火災で堂宇を焼失し、本堂は昭和46年(1971年)、大師堂は平成7年(1995年)に再建されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 天水鉢

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

本堂は宝形造桟瓦葺流れ向拝で、屋根には火焔宝珠を置いています。

近代建築で向拝まわりはコンクリ造ですが、小壁に菱格子、向拝左右に花頭窓を置き引き締まった意匠です。

向拝見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 大師堂(手前)と本堂(奥)

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は宝形造本瓦葺で向拝柱はなく、屋根には宝珠を置いています。

大師堂前から拝むと、本堂の桟瓦と大師堂の本瓦、本堂の火焔宝珠と大師堂の宝珠が呼応して、見応えのある意匠となっています。

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 注意書き

山内には納経ないし読経を促す掲示があり、勤行式を貸し出しいただけます。

「大師堂のお大師さま、本堂の阿弥陀如来両方にお参り下さい。」とあるので、やはり御府内霊場(というか弘法大師霊場)の正式参拝はお大師さまと御本尊(ないし札所本尊)への参拝ということになるのでしょう。

御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第五十七番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第58番 七星山 息災寺 光徳院

(こうとくいん)

公式Web

中野区上高田5-18-3

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所本尊:千手観世音菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第58番、山の手三十三観音霊場第22番、大東京百観音霊場第65番

第58番は中野・上高田の光徳院です。

第58番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに光徳院で、第58番札所は開創当初から光徳院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

光徳院の創建年代等は不詳ながら、開山の亮珍和尚が寛永十八年(1641年)寂なのでそれ以前の創建とみられます。

開創は二番町(半蔵門)の地で、慶長十一年(1606年)、江戸城構築(拡張)の際に二番町(半蔵門)から市ヶ谷田町へ、寛永十二年(1635年)市ヶ谷柳町へ移転したともいいます。

さらに牛込柳町に遷った後、明治43年に中野・上高田の当地に移転しました。

なお、中野・上高田は御府内から移転した寺院で一種の寺町を形成しています。

寺宝の千手観世音菩薩は高さ三尺三寸の木像で、「子育観音」と呼ばれます。

第六〇代醍醐天皇の御代延喜元年(901年)に右大臣菅原道真公が筑紫・大宰府に左遷のみぎり、自刻され供養礼拝された尊像と伝わります。

久しく筑紫の千手坊に御座しましたが、縁あって中野宝仙寺の十四世秀雄法印に預けられ、秀雄法印が中野宝仙寺より光徳院に転住された際にこの尊像を守護され山内に一宇を建立、安置したとの由。

秀雄法印(寛永十九年(1642年)寂)は当山の中興とされています。

本堂に御本尊大日如来、弘法大師木座像、理源大師木座像を奉安。

観音堂には、菅原道真公自刻と伝わる千手観世音菩薩木立像が奉安され、『寺社書上』には「山ノ手廿二番 江戸五拾八番」とあります。

「山ノ手廿二番」は、山の手三十三観音霊場第22番を示すとみられます。

「江戸五拾八番」は、おそらく江戸八十八ヶ所霊場第58番を示し、「江戸八十八ヶ所霊場=御府内霊場」であった可能性を示唆しています。

観音堂には、菅原道真公との所縁をあらわす菅家像木立像も奉安。

地蔵堂堂宇本尊の地蔵尊石佛は「塩地蔵」と呼ばれていたようです。

鎮守社ともみられる稲荷社は、「妙見天満愛宕金毘羅相殿」とあります。

平成7年落成の五重塔は木造瓦葺きで、全国から仏塔愛好家が参拝に訪れるそうです。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

五十八番

市ヶ谷柳町

七星山 息災寺 光德院

音羽町護國寺末 新義

本尊:千手観世音菩薩 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.46』

市ヶ谷柳町

新義真言宗 大塚護國寺宗

七星山息災寺光德院

起立慶長十一年(1606年)以前弐番丁住居仕候御用地ニ付市ヶ谷田町に替地 寛永十二年(1635年)御堀御普請ニ付当地拝領仕候

開山 亮珍 寛永十八年(1641年)寂

中興 秀雄 寛永十九年(1642年)寂

本堂

本尊 大日如来木座像

弘法大師木座像 理源大師木座像

観音堂

千手観音木立像 山ノ手廿二番 江戸五拾八番 以下尊像御縁起

菅家像木立像 馬頭観音唐銅座像 脇立六観音木立像 不動明王木立像

閻魔堂

閻魔王木座像三尺三寸

前立千手観音木立像

西國三拾三ヶ所観音木立像

十王

稲荷社 妙見天満愛宕金毘羅相殿

地蔵堂 地蔵尊石佛 塩地蔵と唱

「光德院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは西武新宿線「新井薬師前」駅で徒歩約10分。

哲学堂公園の南にあり、周辺は妙正寺川沿いに公園や緑道がつづく緑ゆたかなところです。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 石標

住宅街のなかにかなり広い山内を構えています。、

山内入口に院号標と御府内霊場札所標。そのよこには「天満宮御直作 千手観世音菩薩」の石標も建っています。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 山門と五重塔

山門は常閉のようで、切妻屋根本瓦葺。

山内側からの写真を撮り忘れたので断言できませんが、おそらく四脚門で、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻を備えて風格があります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 五重塔

伽藍配置をよく覚えていないのですが、五重塔、観音堂、本堂があります。

五重塔は均整のとれた意匠で、住宅街のなかにこのような立派な五重塔が聳え立つさまはある意味驚きがあります。

【写真 上(左)】 観音堂

【写真 下(右)】 観音堂扁額

観音堂は桟瓦葺の方形造とも思いますが、降り棟、稚児棟の意匠が複雑で断言できません。

向拝柱を構え、向拝見上げに「観音堂」の扁額を掲げています。

向拝柱掲出の古い札所板は「本尊千手観世音菩薩 ●●●(霊場名解読不能)第二十八番」と読めます。

こちらは山の手三十三観音霊場第22番の札所ですが、第28番札所に定められた別の観音霊場があったのかもしれません。

【写真 上(左)】 観音堂札所板

【写真 下(右)】 本堂

本堂はおそらく入母屋造銅板葺の妻入りで、妻部の千鳥破風の下に向拝を附設しています。

水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股と両脇に二連の斗栱、その上に二軒の垂木という風格ある構えです。

向拝見上げには「大日閣」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に千手観世音菩薩のお種子「キリーク」「千手観世音」「弘法大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内第五十八番」の札所印とその下に五重塔の印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Just Be Yourself - 杏里

■ ヒカリヘ - miwa

far on the water - Kalafina

■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )