江戸時代の旅人気分になって

中山道、馬籠宿から妻籠宿までの峠越えの約8キロを歩いてみたいと思った

そもそもは、

私のお腹廻りが発端ではありますが、いつぞや、新型コロナウイルス感染症が蔓延して、緊急事態宣言やマンボーなるものが発布されたときに、お国の言うとおりに、ステイホームなるカッコイイ??英語に騙されて、家に引き籠っていたら、特に休日なんぞは出かけずに、引き籠って「食っちゃ寝!食っちゃ寝!」してたら、あっという間に私のお腹廻りが「緊急事態宣言」で、お腹廻りが「マンボー」ならぬ「シボー(脂肪)」でいっぱいになっちゃったのよ!!

あれから、私のお腹廻りは、ずっと緊急事態宣言のまま…

で、とにかくウォーキングをしようと、ウォーキングをしようと…で、以前に妻籠宿に行ったときに、馬籠まで歩いてみたいなと…

計画では、馬籠宿から妻籠宿まで歩いて、朝9時ごろ出発して歩いて、1日3本しかない妻籠から馬籠までのバス(12:47妻籠発)に乗って馬籠宿まで戻ってこようと…

え、どうして、妻籠からじゃなくて、馬籠からなの?と思われた読者の方もいたかもしれないので説明しておくと

馬籠宿の方が妻籠宿より標高が高い(標高差約400m)ので、馬籠宿出発だと下り坂が多くなるだろうと…

さらには、妻籠宿は駐車場代500円かかるけど、馬籠宿は、無料なのよ!

…と江戸時代の貧乏旅人のように、けち臭い計算をしながら、馬籠宿を出発

馬籠宿の町並みを下方から上方まで散策して

蕎麦屋さんの坂を登って

右にあるのが、馬籠宿の高札場

馬籠宿の峠側の入口付近に設置されていたこの高札場

高札は幕府や藩で決定された法律や定め事の掲示板…

内容は江戸時代中期の毒薬やキリシタンの禁止、1770年に発令された徒党を組むことの禁止などの文面が再現されているよう…傷んで読みにくくなってるけど…

少し坂道を上ると陣馬上の展望台

ここは1584年、徳川家康と豊臣秀吉が戦った小牧・長久手の戦いの時、馬籠城を攻め落すために、徳川方の菅沼・保科・諏訪氏の軍が陣をとった場所…

馬籠城址どころか、恵那山が一望できちゃう…

島崎藤村の石碑

「心を起そうと思わば、まず 身を起こせ。ニーチェの言葉より」と刻まれています…

この石碑に刻まれた文章の解説は東屋に

島崎藤村の「夜明け前」の一節を記した看板

島崎藤村の父、島崎正樹が残した長歌、反歌が刻まれた石碑

その解説板

「木曽路はすべて山の中である」という有名な書き出しが実感できるこの眺望

いやあ、よくぞ、ここまで登ってきたもんだと、高いところに登りたがるバカである私は大満足

…って、これからまだまだ登るんですけど…

さあ、いよいよ馬籠峠越え開始…まずは石畳の道を進みます…

といきなり、ビビるこの看板…

「森のくまさん」がでるようで…白い貝殻の小さなイヤリングを拾って、ついてきたりしませんよね

クマはこわいよう…と思いつつも…なんか気分も高揚(こうよう)!もみじも紅葉(こうよう)!

私は、妻籠宿までいこうよう!

熊よけに、鈴を鳴らすものが設置されています…

ありがたやー!

全力で、大きな音を響かせます…

と思いきや…うわっ!クマが出たー!!!…正面に…と思いましたが…

よくみると、道標の石標でした…汗

ちょっとこの道標、黒くてクマに似てるんだよね…遠目だと…

クマが出た…??…ちゃいます!ちゃいます!寝不足でクマのできた私です…苦笑

もちろん、全力で大きな音を響かせて…

岩田沢川に架かる橋を渡った向こう側には、動いていない止まってる水車があって、ここは水車塚と呼ばれるところ

明治27年の大雨による沢の氾濫でここに住んでた蜂谷一家4人が亡くなったそうな…この時、蜂谷義一氏は長野師範学校在学中で難をのがれ、氏の依頼を受けて大正13年に島崎藤村が碑文を書いたとのこと…

案内看板と

水車塚の碑

ちょいと、ここで一休み!一休みって、早速休憩かい!!

ここからも続く続く上り坂…思いの外、勾配が急でキツイ!キツイ!

梨子ノ木坂を登る!登る!!

また熊がでるんかい!!

全力で、大きな音を響かせて

え??まだ、6.5キロもあるの…汗…愕然とする瞬間…

紅葉に癒しを感じて…妻籠宿まで行こうよー

目に留まった石碑は

十返舎一九狂歌碑

この碑は、1811年、十返舎一九が「続膝栗毛」執筆の折に中山道を旅し、馬籠峠を前にしてここにあった茶屋で栗おこわを食し詠んだ歌を記念して立てられたそうな

狂歌「渋皮の 剥けし女は 見えねども 栗のこはめし ここの名物」と刻まれているよう…

紅葉と一緒に…

妻籠宿まで、あと6.3キロ…と、またまた愕然とする瞬間…だってだって、もうずいぶん、上り坂を歩いた気がするのに…

さらに、ちょっと歩くと

峠之御頭領徳碑

牛方で生計を立てていた集落だが、1856年、中津川の問屋との間で運賃配分を巡った争いが起きて…

中津川の問屋と、峠からは牛行司の利三郎(今井仁兵衛)が話し合い、牛方側にが勝利した牛行司頭・今井仁兵衛を讃えて建立された碑だとのこと

この先は古い集落が続き、ひたすら上り坂

軒先の干し柿のこの光景が、昭和へといざなうかのよう…幼少の頃、よく見た光景…

この古い家屋は

今井家住宅…国の登録文化財

正面からはめちゃ趣があるけど、側面はそーでもない…昔の家は、そういう造りだったのでしょうね

そんな古い建物が…

ここは、もともとは民宿、その昔は旅籠だったよう…

今となっては、廃墟に…

さて、この集落の神社

熊野神社で参拝を…クマが出るから熊野神社ではありません!

実にかわいらしい石灯籠(とうろう)…その横をとおろう…汗

鳥居の前には立派な石灯籠が…もちろん、そこもとおろう!…汗

さらに、またまた石灯籠(常夜燈)が…

そこを…もう、ええっちゅうねん!!

横には神楽殿…もしくは休憩所…歴史を感じます…

そして拝殿へと…

手前には左右の阿吽の狛犬

狛犬は、なんだか、この神社の古い光景とは、なじんでおらず…新しめ

吽形の狛犬さん…表情が切なすぎる…

ご祭神さまは、熊野神呂伎櫛御氣野命 さま、伊弉諾命さま、 伊弉冉命さま…

熊に出会いませんようにと

二礼二拍手一礼

拝殿も新しめでしたね…

でも中には古い社が…

振り返っての眺望…

いやあ、空気の冷たさが凛とさせてくれますなあ

拝殿の横には境内社…御嶽神社の石碑

中山道沿いには…明治天皇峠御膳水の碑

枯れた紅葉の絨毯がセピア色感を増幅させてええ感じです…

さらに進むと、わざとらしく造られたこの標識…

縁起がめちゃよさそう…パチンコマニアにはたまらない…笑

熊よけの鐘を鳴らしてさらに進むと

と、ついに到着…上り坂の終着点…と思われる

馬籠峠に…

標高790メートル

自然石の大きな指差し道標「右旧中山道」

いやあ、妙な達成感…だって、膝は笑い出してたしね…ここまで、ホント急な上り坂だったので…

でも、まだ妻籠宿まで5.5キロもあるのね…汗

このマップを眺めながら、ちょいとため息

さて、ここからは、くねくねと曲がった急な下り坂…逆に妻籠宿から歩いてくると、ここはキツイだろうなと思えるほどの下り坂…

まさに島崎藤村の「夜明け前」の冒頭の世界観…

「木曾路はすべて山の中である」

もう、このあたりは江戸時代の旅人気分…

径を塞ぐような倒木も

おっと、ラッキーポイントまできました…

またまた「標高777メートル」

幸せのパワースポット

鐘を思い切り叩きながら

どーか、クマさんと出会いませんように!!

さらに進む「木曾路はすべて山の中…」

倒木…

小川沿いに中山道が…きっと江戸時代の旅人は、ここで水をのんだり、顔を洗ったりしたに違いない…

しばらく歩くと立場茶屋がありました…

そのそばに咲く寒桜…

立場茶屋

“いちこく御休処”看板の「一石栃立場茶屋跡」の牧野家住宅

江戸中期の建物のようで

往時は7軒ほどの家があって栄えていたそう…今では牧野家住宅一軒のみ…

中に入って休憩できるよう…

ホントはゆっくりゆっくり休みたかったけど、妻籠発12:47のバスに乗れるかどーか気になったので、ご挨拶だけして、先に進む…

ボランティアの方が温かそうな方で、話が長くなったら、バスに乗り過ごしちゃう…そう思って

建物の中はリアル民俗資料館の様相

外国人と思われる方が、お茶をすすっておられました…

昭和っぽいミシンが懐かしい…

一石栃白木改番所跡

明治2年まで、木曽五木(ひのき・さわら・あすなろ・こうやまき・ねずこ)をはじめとする伐採禁止木の出荷統制を行っていた場所の跡

当時は無断で木曽の木を持ち出すと「木一本首一つ」といわれるほど罰則が厳しかったようで…

さらに、ここのそば、ちょいと中山道から逸れたところにあるのが

一石栃子安観音

これがその観音堂

安産祈願の観音さま

この子安観音さまのおかげで、昔からこの付近に住むものは難産しないといわれているとか…

安産の神様らしく観音様の左下には

男性のアレが3本も…

観音様も、よーくみると、なんか、観音様のようなお姿ではないような

今では、車で走れる街道がそばにあって、別にそんなに歩かなくても、ここに参拝しにこれるけど、昔、車がない時代には、大きなおなかを抱えて、ここまで、峠をこえて、参拝しにきたのであろうか…激しい運動で、切迫早産、切迫流産になってしまう危険性も…なんて、杞憂している私

ここの手前には「一石栃の枝垂桜」

1868年・1904年の大蛇抜けにも耐えてきた古木だそうで、またこの桜の咲く季節に再訪したいものだ…

さて、中山道に戻って、あと4.7キロ、まだまだここまで歩いてきた距離より、妻籠宿は遠いことに驚きながら

でも道はほぼほぼ平坦か、下り坂…

歩きやすいし、膝も笑わない…

「木曽路はすべて山の中である」

まさにこの辺りは、江戸時代の旅人気分

このコンクリートあとはなんだろう…営林署管轄のゲートとかがあったのでしょうか…

「木曽路はすべて山の中である」

まさに、世界観ですから、クマもそりゃあ出るでしょう…

ということで、またまた熊よけの鐘が

けっこう、この鐘を鳴らすのが楽しかったりする…笑

しばらく歩くと

御神木のような古木に遭遇

「さわら」の大樹

大きさは「風呂桶が300できるくらい」…うーん、喩えがピンとこないけど、とにかく巨木!巨木!!

「さわら」だから、さわらないで…といったオヤジギャグをかましつつ…

「さわらない」??「さわら」が「ない」んじゃなくて、「さわら」があるんだから「さわってみる」

おお、この御神木のような「さわら」からパワーがいただけたような気がする

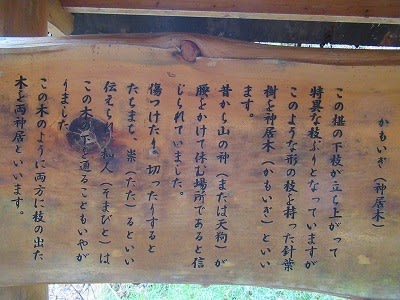

この「さわら」の巨木は

かもいぎ(神居木)と呼ばれていて

昔から山の神(または天狗)が、腰をかけて休む場所であると信じられていたそうな…

この木のように両方に枝の出た木を、両神居というんだって

それにしても、この木を傷つけたり、切ったりすると祟られるんだって…

よかった「さわり」に行くとき、足元に蹴躓いて、傷つけたりすることがなくて…

その奥にも、もう神様が棲みついているといっても過言じゃないような古木が…もう、もののけ姫に出てきそうな世界観

リアルジブリパークがここにある??

合体木

おお、根元から合体してる!してる!!

こうして、山の中を徒歩でとほとほと…

渓流のせせらぎが心地よい…

…と、ここで長くなっているので、たぶん、私が歩き疲れたように、読者のみなさんも読み疲れていると思うので、続きは次回に…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます