12月14日、17日、20日に安城デンパークで撮った「これな~に?」な木の実をクイズにしてみました。

難問、軟問?取り混ぜ全部で10問あります。

Q.1

質問画像は4枚です

むむむ~いきなり難問。

地中海地方原産の木で ハーブです。

大ヒント チェストベリーと呼ばれることも。

花を見れば一目瞭然なのですが・・・

A.1

セイヨウニンジンボクでした(^^)/

Q.2

質問画像は3枚です。

背の高い木にこんな実がいっぱい。

殻が紅いので撮りましたが、ふつうはこんなに赤くないです。

カワラヒワなどがこの実を食べるようです。

A.2

フウ科のモミジバフウ(アメリカフウ)でした。

Q.3

質問画像は3枚です。

英語で Sour wood

花や紅葉の美しさからシンボルツリーとして使われるのですが・・・

拡大しても判らないものは分からないですよね (´v_v`)

A.3

樹名板には「オキシデンドルム アーボレウム」なんて書いてありますが・・・

クリックで拡大

クリックで拡大

いわゆる「スズランノキ」ですよね !(^^)!

Q.4

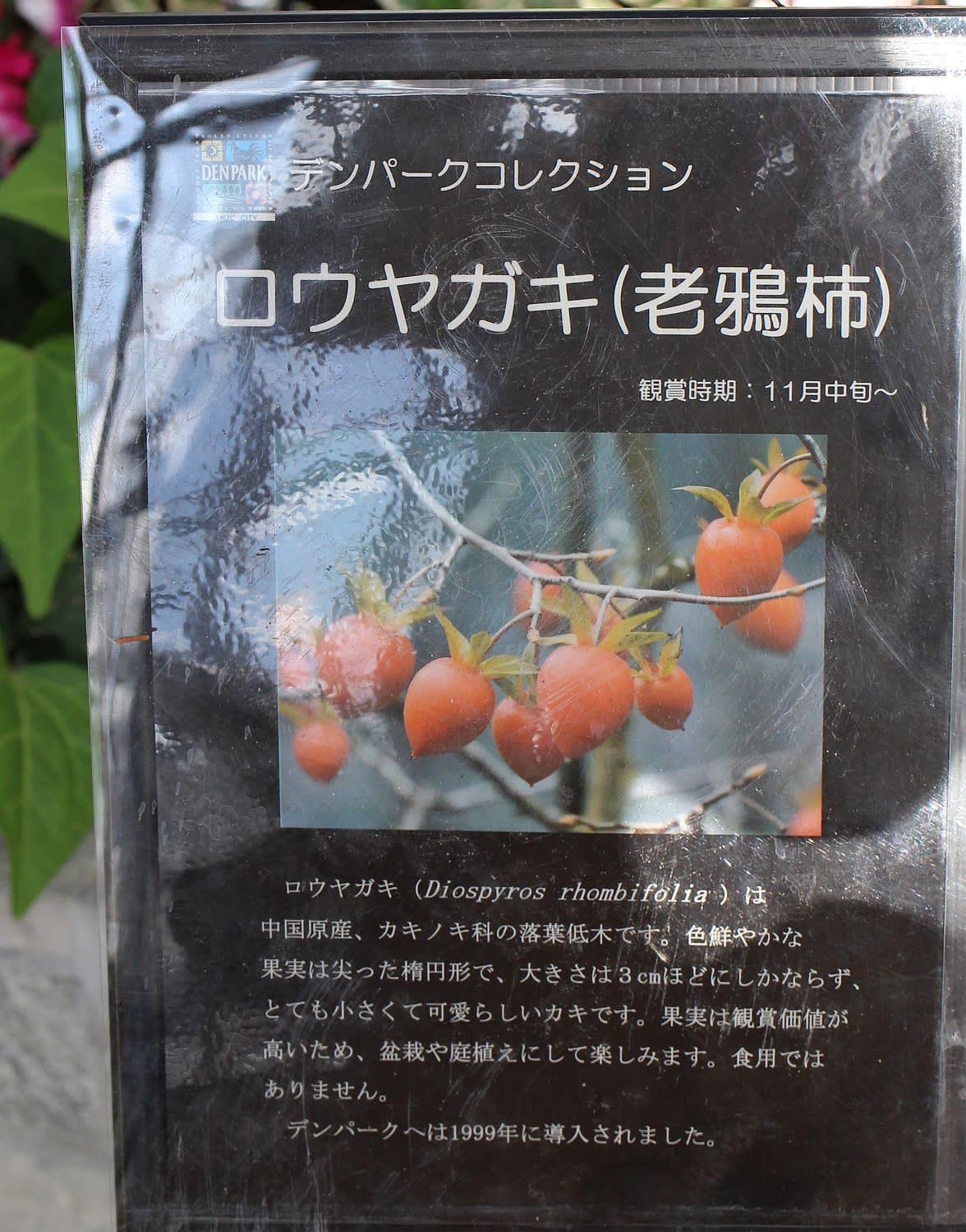

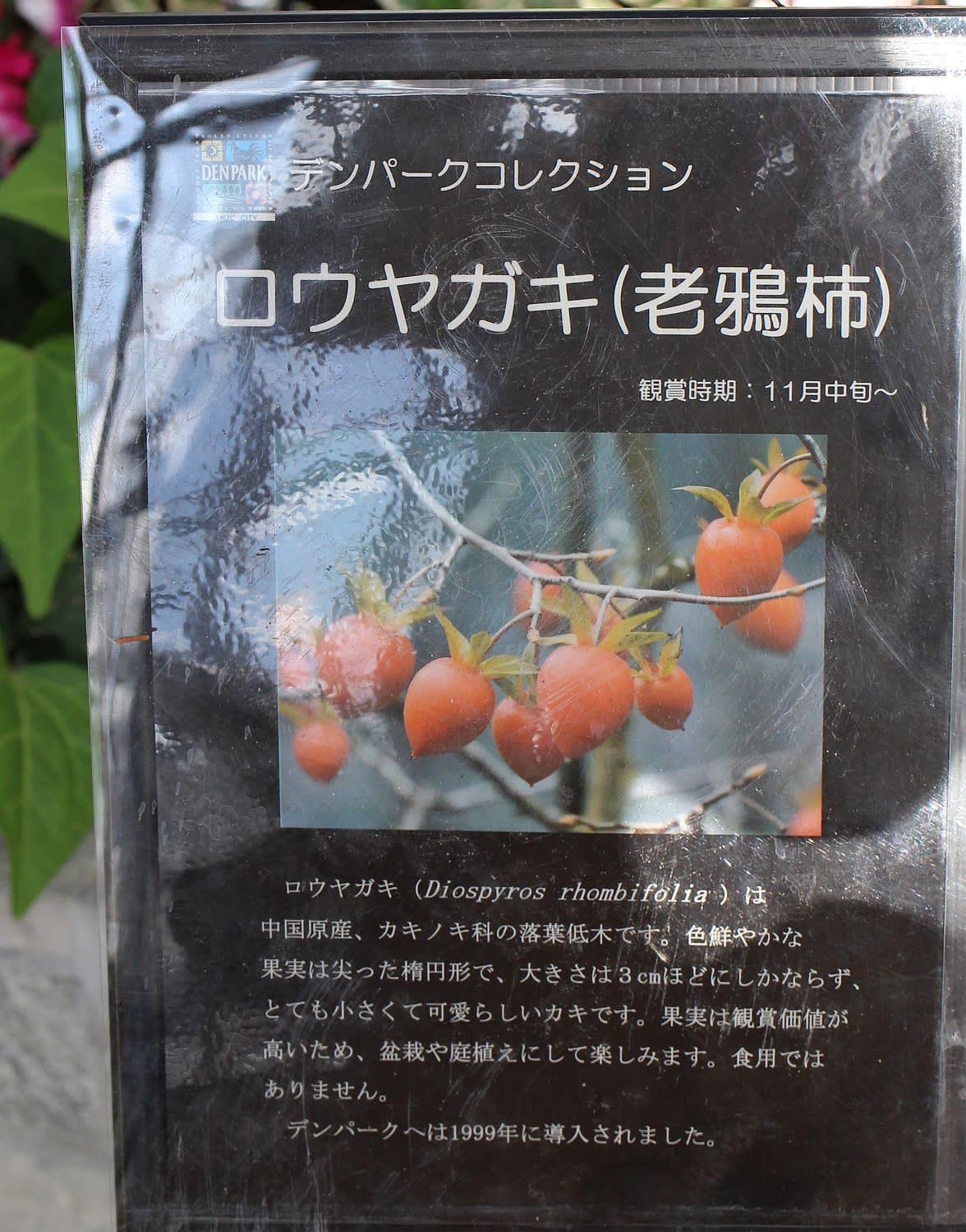

これだけ屋外ではなく温室内の鉢植えです。

質問画像は3枚です。

普通の柿のように枝に直接できず、ぶら下がってできるのが特徴。

萼が大きいのが特徴です。

羽根つきの羽根になぞらえ、ツクバネガキとの別名も。

A.4

答えは解説板でどうぞ

Q.5

つぎは屋外ですが、前のロウヤガキと関連して・・・

質問画像は3枚です。

果実はとても小さいです。

A.5

樹名板が無かったのですが、マメガキ(豆柿)ではないかと思います。

Q.6

第6問とつぎの第7問は関連があります。なので答えは 第7問のあとまとめて出します。

質問画像は4枚あります。

このような特徴的な果実をぶらさげています。

葉は対生で小葉も対生です。

樹形も槍のように整然としています。

Q.7

ひとつ前の第6問と関連があります。

質問画像は4枚あります。

第6問の樹に比べ、何となく雑然としています。

他にはない独特の格好をした果実

第6問の樹に比べ雑然としているのは 葉が互生なことに原因があるのかも?

画像は 以上です。

それでは 第6問、第7問の答えです。

A.6

クリックで拡大

クリックで拡大

A.7

ラクウショウ(落羽松)別名「沼杉」でした。

Q.8

スミマセン「こんなの分かるんかい?!」 というのがつづきます。

前から見るとキレイな星形をしています。

落葉低木で、樹形はよく分枝して茂るのが特徴です。

A.8 花は・・・

こんな花

ということで

クリックで拡大

クリックで拡大

でした!

Q.9

質問画像は4枚あります。

難問です。

果実は直径約 7mm の果で 熟すと 6裂し・・・

種子は長さ 4-5mm で広い翼があり 風によって散布されます。

木肌をみれば一目瞭然。 皮が薄く剥げ、つるつるして登りにくいことからこの木の名前が付きました(^_-)-☆

A.9

サルスベリでした。

なお、ところどころに樹名板があり園芸品種であることが知らされていますが ↓

クリックで拡大

クリックで拡大

学名のあとの品種名が間違ってませんか?

’Petiete-Pinkie’ 「ペテート・ピンキー」

’Petiete-Snow’ 「ペテート・スノー」

とありますが、それぞれ

’Petite Pink(ie)’ 「プチ・ピンク(キー)」花色がピンク

’Petite Snow’ 「プチ・スノー」花色は白色

の間違いではないかと思われます。

詳細な園芸品種名を掲げるより、全部の樹に樹名板つけて名前が分かるようにしてほしいです。名前が判ればあとは検索で情報は得られますから。

Q.10

質問画像は4枚あります。

第9問に似ていますが・・・

それより葉が大きくて葉先が尖り・・・

豪華な花の第9問に対し、花は小型で白色のみです。

果実は楕円形

A.10

答えは

クリックで拡大

クリックで拡大

でした。

いかがでしたか?

木の実だけってのは(果物を除いて)意外と難しいものですね?

.

難問、軟問?取り混ぜ全部で10問あります。

Q.1

質問画像は4枚です

むむむ~いきなり難問。

地中海地方原産の木で ハーブです。

大ヒント チェストベリーと呼ばれることも。

花を見れば一目瞭然なのですが・・・

A.1

セイヨウニンジンボクでした(^^)/

Q.2

質問画像は3枚です。

背の高い木にこんな実がいっぱい。

殻が紅いので撮りましたが、ふつうはこんなに赤くないです。

カワラヒワなどがこの実を食べるようです。

A.2

フウ科のモミジバフウ(アメリカフウ)でした。

Q.3

質問画像は3枚です。

英語で Sour wood

花や紅葉の美しさからシンボルツリーとして使われるのですが・・・

拡大しても判らないものは分からないですよね (´v_v`)

A.3

樹名板には「オキシデンドルム アーボレウム」なんて書いてありますが・・・

クリックで拡大

クリックで拡大いわゆる「スズランノキ」ですよね !(^^)!

Q.4

これだけ屋外ではなく温室内の鉢植えです。

質問画像は3枚です。

普通の柿のように枝に直接できず、ぶら下がってできるのが特徴。

萼が大きいのが特徴です。

羽根つきの羽根になぞらえ、ツクバネガキとの別名も。

A.4

答えは解説板でどうぞ

Q.5

つぎは屋外ですが、前のロウヤガキと関連して・・・

質問画像は3枚です。

果実はとても小さいです。

A.5

樹名板が無かったのですが、マメガキ(豆柿)ではないかと思います。

Q.6

第6問とつぎの第7問は関連があります。なので答えは 第7問のあとまとめて出します。

質問画像は4枚あります。

このような特徴的な果実をぶらさげています。

葉は対生で小葉も対生です。

樹形も槍のように整然としています。

Q.7

ひとつ前の第6問と関連があります。

質問画像は4枚あります。

第6問の樹に比べ、何となく雑然としています。

他にはない独特の格好をした果実

第6問の樹に比べ雑然としているのは 葉が互生なことに原因があるのかも?

画像は 以上です。

それでは 第6問、第7問の答えです。

A.6

クリックで拡大

クリックで拡大A.7

ラクウショウ(落羽松)別名「沼杉」でした。

Q.8

スミマセン「こんなの分かるんかい?!」 というのがつづきます。

前から見るとキレイな星形をしています。

落葉低木で、樹形はよく分枝して茂るのが特徴です。

A.8 花は・・・

こんな花

ということで

クリックで拡大

クリックで拡大でした!

Q.9

質問画像は4枚あります。

難問です。

果実は直径約 7mm の果で 熟すと 6裂し・・・

種子は長さ 4-5mm で広い翼があり 風によって散布されます。

木肌をみれば一目瞭然。 皮が薄く剥げ、つるつるして登りにくいことからこの木の名前が付きました(^_-)-☆

A.9

サルスベリでした。

なお、ところどころに樹名板があり園芸品種であることが知らされていますが ↓

クリックで拡大

クリックで拡大学名のあとの品種名が間違ってませんか?

’Petiete-Pinkie’ 「ペテート・ピンキー」

’Petiete-Snow’ 「ペテート・スノー」

とありますが、それぞれ

’Petite Pink(ie)’ 「プチ・ピンク(キー)」花色がピンク

’Petite Snow’ 「プチ・スノー」花色は白色

の間違いではないかと思われます。

詳細な園芸品種名を掲げるより、全部の樹に樹名板つけて名前が分かるようにしてほしいです。名前が判ればあとは検索で情報は得られますから。

Q.10

質問画像は4枚あります。

第9問に似ていますが・・・

それより葉が大きくて葉先が尖り・・・

豪華な花の第9問に対し、花は小型で白色のみです。

果実は楕円形

A.10

答えは

クリックで拡大

クリックで拡大でした。

いかがでしたか?

木の実だけってのは(果物を除いて)意外と難しいものですね?

.