今回は、「染付 蝶文 輪花大深皿」の紹介です。

これは、平成8年に、横浜の骨董市会場から、私の住んでいる田舎の住まいに連れ帰ったものです。

さしずめ、「蝶々が 描かれた 大皿は 爺さんに連れられて行っちゃった」「横浜の 市場から 電車に乗って 爺さんに連れられて行っちゃった」というところでしょうか、、(笑)。

見込み面

周辺には、蝶が2頭(左右に)、花(?)が2輪(上下に)陽刻されています。

見込み文様の拡大

蝶が2頭、向き合っています。

見込み面の周辺の左側に施された横から見た蝶の陽刻の拡大

見込み面の周辺の上下に施された花(?)の陽刻の拡大

見込み面の周辺の右側に施された上から見た蝶の陽刻の拡大

側面

底面

生 産 地 : 肥前・有田

製作年代: 江戸時代中期~後期(1750~1780年代)

サ イ ズ : 口径;24.0cm 高さ;6.1cm 底径;13.0cm

ところで、この「染付 蝶文 輪花大深皿」につきましては、かつての拙ホームページの「古伊万里への誘い」の中で既に紹介していますので、次に、その紹介文を再度掲載し、この「染付 蝶文 輪花大深皿」の紹介といたします。

=================================

<古伊万里への誘い>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*古伊万里ギャラリー145 古伊万里様式染付蝶文深皿 (平成22年3月1日登載)

かなり特徴のあるお皿である。

この手のお皿は、普通、輪花形とし、口縁には口紅を施し、見込み部分や周辺部分には陽刻を施し、そして、点、点、点、、、、、の染付文様を一周させ、点、点、点、、、、、で囲まれた中に漢詩文や草花文或いは山水文などを施す例が多いようである。

その中でも、点、点、点、、、、、の染付文様は口縁部に描かれ、点、点、点、、、、、で囲まれた中には漢詩文が描かれるケースが多いが、この深皿の場合には、点、点、点、、、、、が底の方に描かれ、点、点、点、、、、、で囲まれた中には蝶が向き合って描かれており、ちょっと珍しいかもしれない。

また、側面には、蝶(上から見た蝶と横から見た蝶)と花らしきものが陽刻され、見込みの向き合った蝶の文様と共に全体として春をイメージさせていることも珍しいかもしれない。何故なら、伊万里の場合、季節感などおかまいなしで、例えば、冬の文様と夏の文様を抱き合わせるというようなことが多いからである。

このような、大変に特徴のあるお皿は、宝暦~天明あたりに流行したようで、当時、相当に人気があったのであろう。

江戸時代中期~後期 口径:24.0cm 高台径:13.0cm

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*古伊万里バカ日誌77 古伊万里との対話(蝶文の深皿) (平成22年3月1日登載)(平成22年2月筆)

登場人物

主 人 (田舎の平凡なサラリーマン)

蝶 々 夫 人 (古伊万里様式染付蝶文深皿)

・・・・・プロローグ・・・・・

ずいぶんと日射しも強まり、天気の良い時などに縁側に座っているとポカポカと暖かく、温室の中にいるようである。

主人は、春を感じさせる古伊万里と対話をしたくなったようで、押入からそれらしい物を引っ張り出してきては縁側に持参し、暖かい日射しのもと、さっそく対話を始めた。

主人: だいぶ暖かくなってきた! 春めいてきた! そして、春といえば、蝶を描いたお前を思い出したので出てもらった。

蝶々夫人: 思い出していただいてありがとうございます。私は平成8年の12月にここにまいりましたし、それ以来ですから、お久しぶりですね。

主人: そうだね。早いもんだね。もう13年も経っているんだね。

お前のことは、横浜の骨董市で見つけたんだ。時代も若いと思ったし、そんなに気に入ったわけでもなかったんだが、染付で蝶の文様が描かれていたり、蝶の陽刻があったりで、なんとなく「蝶々夫人」をイメージしたので、買うことにしたんだ。

もっとも、「蝶々夫人」という原作の短編小説を読んだこともないし、その原作をもとに作られた戯曲を見たわけでもなく、ましてやそれらを題材にして作られたプッチーニのオペラを見たわけでもないので、詳しい内容はわからないが、私の頭の中では、「蝶々夫人」という文字づらだけから、「蝶」→「蝶々夫人」というように連想するようになってしまっているからなんだよね。「蝶々夫人」=「マダム・バタフライ」というのは、文字づらだけからでも、なんとなくロマンを感じさせるものね。

それに、「蝶々夫人」は、長崎を舞台にした、没落藩士の娘とアメリカ海軍士官との悲劇の物語という程度のことは知っていたので、お前が売られていた場所が「横浜」だったということもあり、「横浜」→「港」→「長崎」→「古伊万里の輸出港」ということも連想し、より一層ロマンを感じたからかな。

蝶々夫人: そうでしたか。そのような思いから私を買われるに至ったんですか。

ところで、今、「時代も若いと思ったし」と言われましたが、私は何時頃作られたんですか?

主人: そうね、当時は、「幕末かな?」と思ったね。当時はね、盛期を過ぎた伊万里は、十把一絡げですべて「幕末」と言っていたからね。私も、「幕末」よりは古いんじゃないかな~とは思ったけど、あまり自信がなかった。

今では、図録なんかでは、宝暦(1751~63)~天明(1781~88)あたりに位置付けられているようだね。「幕末」よりはよほど古く位置付けされるようになった。江戸時代の中期の終り頃から後期の初めというところになるのかな。

蝶々夫人: 私には、そのように位置付けられるような特徴みたいなものがあるのでしょうか。

主人: どのような根拠で宝暦~天明と位置付けるのかはわからないが、妥当なところだろうね。お前は、感覚的に、盛期は過ぎているが幕末ほどには新しくないと感じさせるものね。

そもそも、伊万里も、18世紀になると、特に染付では特徴がなくなるね。盛期の染付の引き写しで、しかも粗製乱造といった感じになり、18世紀の前半から後半まで、ずっと同じ様な物が作られているから、それが18世紀の前半に属するのか18世紀の後半に属するのかの判断が難しい。そういった中では、お前にはかなりの特徴があるといえるね。しかも、図録なんかを見ていると、「宝暦~天明」の前には出てこないし、「宝暦~天明」の後にも登場してこない。どういうわけなのかね。

宝暦は1751~63だし、天明は1781~88だから、18世紀の後半というところだ。停滞ぎみの18世紀伊万里染付界にあっては異色の存在でもあるね。お前は、18世紀後半を代表する伊万里染付と言えるかもしれないね(「豚もおだてりゃ木に登るか!」と独白)。

蝶々夫人: それはそれはありがとうございます。

あの~、先程、ご主人は、私を見て、「横浜」→「港」→「長崎」→「古伊万里の輸出港」と連想したと言われましたが、私は、輸出用に作られたのでしょうか。

主人: それは、お前が古伊万里だから、単純に、「横浜」→「港」→「長崎」→「古伊万里の輸出港」と連想しただけであって、お前が現実に長崎から輸出されたものとは思っていないよ。

「古伊万里輸出年表」(「古伊万里の道」(佐賀県立九州陶磁文化会館監修 2000年刊)236~241ページ)によれば、オランダ東インド会社の古伊万里の公式貿易の記録が、正徳2年(1712)には取り扱い量なしとなっている。その後も私貿易では輸出が続いていたようだが、それも、遂に、宝暦7年(1757)に300個の磁器が輸出されたのみで、その後の輸出はない。そうした状況下では、宝暦になって新しく作り出されたお前の様な新様式の物は、輸出のために作り出されたとは思えないものね。

一方、18世紀の国内では、庶民文化が台頭し、活気に満ちてくる。伊万里の陶工たちは、外需の落ち込みを、こうした国内の新たな需要層の求めに応じていったのではないかと考えるんだよね。お前のような新製品は、こうした新たに台頭してきた庶民層の旺盛な需要に応えるためのヒット商品だったのではないだろうかと思うわけさ。

蝶々夫人: なるほど、そうですか。なかなか説得力のある推論ですね(「豚もおだてりゃ木に登ると言いますものね!」と独白。 「アラッ、私としたことが、こんなはしたないことを独白して!」と赤面)。

===================================

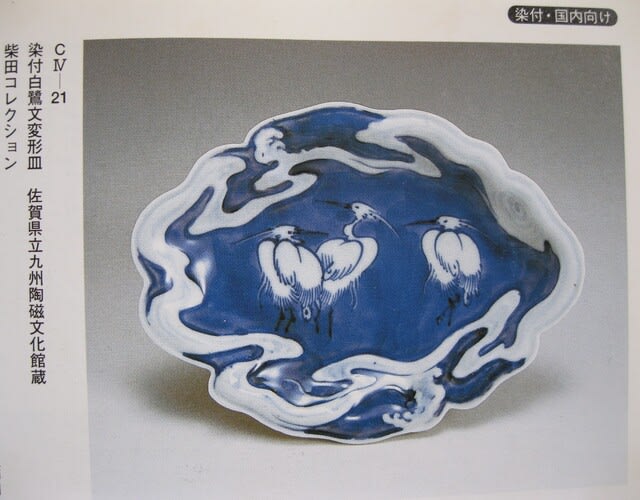

なお、「柴田コレクション総目録」(佐賀県立九州陶磁文化館 平成15年発行)には、この手の皿が何点か掲載されているところです。

参考までに、その内の1点を次に転載して紹介いたします。

柴田コレクション総目録から転載