5月からの『出雲風土記』・「日本神話」の講座スタートに向けて、情報を収集し予備学習をしています。

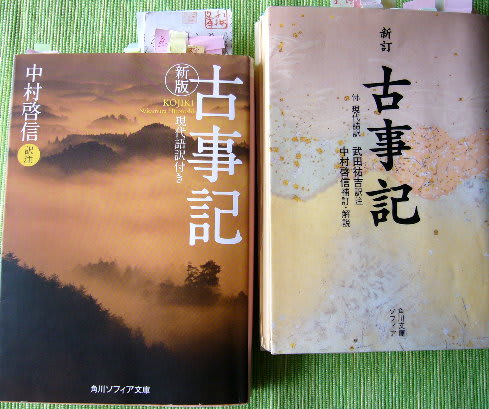

『古事記』研究の重要拠点ともいえる國學院大學のサイトに、神道文化学部教授・武田秀章氏による「『古事記』が語る神々の姿に学ぶ」シリーズが掲載されていました。

以前に受講していた「古事記講座」「風土記講座」は、同大の文学部教授(当時)に教わっていました。先生は、たしか、史料学(文献学だったかな?)の観点から研究をしていると仰っておられました。

別大学のオンライン講座で風土記を習ったのですが、民俗学を専門に研究されている先生でした。

民俗学にも興味があって受講したのですが、専門分野によってこんなにも捉え方が違うものかと感じたものでした。

受講して見て、自分的にはちょっと肌に合わないかな?とも

今回、國大のサイトのタイトルを見て、これは面白そう!と興味を惹かれ昨日から読み始めました。

①「ヒーロー爆誕」「人生大逆転」 『古事記』は面白い

②失敗も成功も― イザナキ、イザナミの国生み、神生み

④天の石屋戸神話が示す「出口が見えない暗黒」からの脱出法

⑤暴れん坊からスーパーヒーロー爆誕へ スサノヲの成長譚

⑥スサノヲからオオクニヌシへ 試練と継承の「国作り」

⑦神々の相互連携で進む大事業「国譲り」とは?

⑧地上の世界に稲の実りをもたらした「天孫降臨」

⑨「日向三代」がつなぐ天上・地上の絆

⑩神武天皇のチャレンジ精神、「人の代」を切り開く

⑪『古事記』は日本を学ぶ楽しい入り口!

このタイトル・この内容だったら今時の若者も心惹かれるかもしれないと目からウロコでした。少なくとも確実におばあさんの心はむんずと掴まれました

最近、漢文の参考書を見ながら思うのですが、『論語』・『史記』・『孟子』とかよりもっと面白い内容のものもあるはずなのにって思うんですよ。

これ面白そうだからからちょっと読んでみようかな、もっと勉強してみようかなって思えるような用例も挙げられるはずなのにって思うんですよね。素人考えですが。

教科書に沿ったものになるから仕方がないのでしょうけど、初心者にとってはとっつきにくいものが多くて、残念で仕方がありません。

その点、以前受講していた漢文講座の内容は多岐にわたっていて毎回楽しかったですねぇ~。

興味を持っていて知りたいと思っていた内容だから受講を決めたんですけどね

今のところ、意図的に空き時間を取っているので作業するものは何もなく、今日も1日好きなことをして過ごせそうです!

散歩がてら図書館へは行かなくっちゃ!

『古事記』研究の重要拠点ともいえる國學院大學のサイトに、神道文化学部教授・武田秀章氏による「『古事記』が語る神々の姿に学ぶ」シリーズが掲載されていました。

以前に受講していた「古事記講座」「風土記講座」は、同大の文学部教授(当時)に教わっていました。先生は、たしか、史料学(文献学だったかな?)の観点から研究をしていると仰っておられました。

別大学のオンライン講座で風土記を習ったのですが、民俗学を専門に研究されている先生でした。

民俗学にも興味があって受講したのですが、専門分野によってこんなにも捉え方が違うものかと感じたものでした。

受講して見て、自分的にはちょっと肌に合わないかな?とも

今回、國大のサイトのタイトルを見て、これは面白そう!と興味を惹かれ昨日から読み始めました。

①「ヒーロー爆誕」「人生大逆転」 『古事記』は面白い

②失敗も成功も― イザナキ、イザナミの国生み、神生み

④天の石屋戸神話が示す「出口が見えない暗黒」からの脱出法

⑤暴れん坊からスーパーヒーロー爆誕へ スサノヲの成長譚

⑥スサノヲからオオクニヌシへ 試練と継承の「国作り」

⑦神々の相互連携で進む大事業「国譲り」とは?

⑧地上の世界に稲の実りをもたらした「天孫降臨」

⑨「日向三代」がつなぐ天上・地上の絆

⑩神武天皇のチャレンジ精神、「人の代」を切り開く

⑪『古事記』は日本を学ぶ楽しい入り口!

このタイトル・この内容だったら今時の若者も心惹かれるかもしれないと目からウロコでした。少なくとも確実におばあさんの心はむんずと掴まれました

最近、漢文の参考書を見ながら思うのですが、『論語』・『史記』・『孟子』とかよりもっと面白い内容のものもあるはずなのにって思うんですよ。

これ面白そうだからからちょっと読んでみようかな、もっと勉強してみようかなって思えるような用例も挙げられるはずなのにって思うんですよね。素人考えですが。

教科書に沿ったものになるから仕方がないのでしょうけど、初心者にとってはとっつきにくいものが多くて、残念で仕方がありません。

その点、以前受講していた漢文講座の内容は多岐にわたっていて毎回楽しかったですねぇ~。

興味を持っていて知りたいと思っていた内容だから受講を決めたんですけどね

今のところ、意図的に空き時間を取っているので作業するものは何もなく、今日も1日好きなことをして過ごせそうです!

散歩がてら図書館へは行かなくっちゃ!