昨日、故障中のエレベーターを恨みに思いつつ、図書館にリクエストしておいた『岩波講座 日本語4』を借りに行ってきました。お目当ての「日本語の敬語の構造と特色」(辻村敏樹)には知りたいと思っていた「被」に関す記載は残念ながらありませんでした。

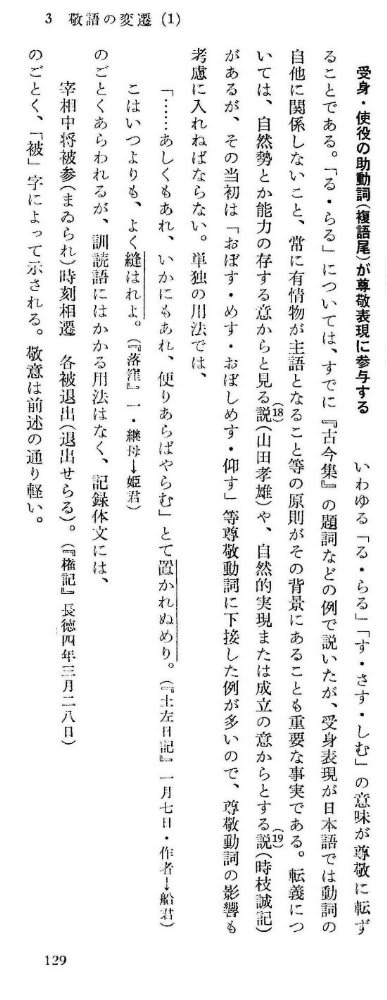

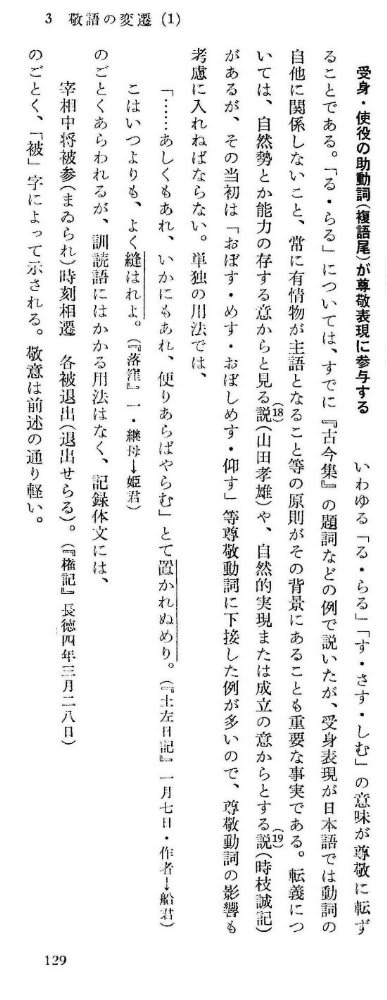

けれども、その後の「敬語の変遷(1)」(春日和男)に“受身使役の助動詞(複語尾)が尊敬表現に参与する”として、「被」が記録体文に用いられると書いてありました。

宰相中将被参(まゐられ)時刻相遷 各被退出(退出せらる)。(『権記』長徳四年三月二八日)

更に“平安朝の敬語資料”として『御堂関白記』(道長)『中右記』(宗忠)『台記』(頼長)などの日記類について以下のように書かれています。

これらは、和文を漢字面に表記した独特の記録体という文章の上に、敬語を漢字面に定着させ、例えば「参(まゐる)・被(らる)・令(しむ)・罷(まかる)・上・奉(たてまつる)・下・給(たまふ)・申(まうす)・仰(おほせ)・侍(はべり)・候(さぶらふ)」などのように用い、これらを組み合わせて「若宮従内出給(いでたまひ)、戌時近衛御門被着(きせらる)。」(『御堂関白記』寛弘六年六月一六日)のごとく敬語を用いて訓むことができ、抽出に便利になった。

この中で、漢文と同じように動詞の前に置いて返読するものは「被・令」だけでしょうね?

『権記』の長徳四年は998年、『御堂関白記』の寛弘六年は1007年。

この時代にはすでに、平仮名・片仮名を用いて和文が表記されているのですが、日記は創作ではなく記録であるということで他の文献とは違った表記法を採った、と言うことなのでしょうか?

そして馬琴もそれに倣いこだわりを持って『曲亭馬琴日記』の敬語表現に「被」を使用した、のでしょうね。

『曲亭馬琴日記 四』の使用例を初めの数ページだけ拾ってみたのですが、被為見・被申置・被贈・被差越・被帰去・被頼など多くみられました。

画像の中にある『古今集』の題詞については、“受身の助動詞(複語尾)「る・らる」が尊敬に”と題して記述があります。

平安朝敬語の特色となる事象も、『古今集』の題詞などにあらわれる。として題詞2例を取り上げ、「らる」はすでに受身から尊敬の助動詞(複語尾ないし接尾辞)となっていた、と見るべきで、~~(後略)

仮名表記の「る・らる」も受身表現からのちに尊敬表現にも用いられるようになった、ということですねぇ~~~。

『権記』・『御堂関白記』なども原文での確認をしてみようと思います。

あっ、原文じゃなく、伝本と言うべきなのかな?

『台記』は頼長とあるので、「中臣寿詞」が記載されている『台記別記』のことですね! 最近読んだばかりだったのに・・・

敬語に関してはスル―してました!

スタートは『馬琴日記』の「被」でしたが、通時的な敬語に関する研究文献を読みそうな勢いに・・・

これ以上余分なことに興味を持たないほうがいいんだけど・・・

けれども、その後の「敬語の変遷(1)」(春日和男)に“受身使役の助動詞(複語尾)が尊敬表現に参与する”として、「被」が記録体文に用いられると書いてありました。

宰相中将被参(まゐられ)時刻相遷 各被退出(退出せらる)。(『権記』長徳四年三月二八日)

更に“平安朝の敬語資料”として『御堂関白記』(道長)『中右記』(宗忠)『台記』(頼長)などの日記類について以下のように書かれています。

これらは、和文を漢字面に表記した独特の記録体という文章の上に、敬語を漢字面に定着させ、例えば「参(まゐる)・被(らる)・令(しむ)・罷(まかる)・上・奉(たてまつる)・下・給(たまふ)・申(まうす)・仰(おほせ)・侍(はべり)・候(さぶらふ)」などのように用い、これらを組み合わせて「若宮従内出給(いでたまひ)、戌時近衛御門被着(きせらる)。」(『御堂関白記』寛弘六年六月一六日)のごとく敬語を用いて訓むことができ、抽出に便利になった。

この中で、漢文と同じように動詞の前に置いて返読するものは「被・令」だけでしょうね?

『権記』の長徳四年は998年、『御堂関白記』の寛弘六年は1007年。

この時代にはすでに、平仮名・片仮名を用いて和文が表記されているのですが、日記は創作ではなく記録であるということで他の文献とは違った表記法を採った、と言うことなのでしょうか?

そして馬琴もそれに倣いこだわりを持って『曲亭馬琴日記』の敬語表現に「被」を使用した、のでしょうね。

『曲亭馬琴日記 四』の使用例を初めの数ページだけ拾ってみたのですが、被為見・被申置・被贈・被差越・被帰去・被頼など多くみられました。

画像の中にある『古今集』の題詞については、“受身の助動詞(複語尾)「る・らる」が尊敬に”と題して記述があります。

平安朝敬語の特色となる事象も、『古今集』の題詞などにあらわれる。として題詞2例を取り上げ、「らる」はすでに受身から尊敬の助動詞(複語尾ないし接尾辞)となっていた、と見るべきで、~~(後略)

仮名表記の「る・らる」も受身表現からのちに尊敬表現にも用いられるようになった、ということですねぇ~~~。

『権記』・『御堂関白記』なども原文での確認をしてみようと思います。

あっ、原文じゃなく、伝本と言うべきなのかな?

『台記』は頼長とあるので、「中臣寿詞」が記載されている『台記別記』のことですね! 最近読んだばかりだったのに・・・

敬語に関してはスル―してました!

スタートは『馬琴日記』の「被」でしたが、通時的な敬語に関する研究文献を読みそうな勢いに・・・

これ以上余分なことに興味を持たないほうがいいんだけど・・・