一昨年に書いた「

校正の依頼あり」河南安陽の侯家荘第1001号大墓から出土した「一頭二身蛇形木器遺痕」の、気になっていた部分についてようやく納得できる答えを見つけられました。

動物の顔のような形状のものに付いていた歯、あれは雷公の歯だったんだ、と。

いろいろな資料を引っ張り出して調べているうちに、何かの資料に『中国古代神話1』(袁珂著・邦訳)第2章・第2節って記述がありました。

何の資料だったか、今朝のことなのにもう・・・

第2章・第2節(第3節の誤り)p60には、中国版・箱舟伝説が記されており、捕らわれの身の雷公を助けた二人の子供に手渡されたのが、後に洪水からこの子どもたちの命を助けることになる雷公の歯だったのです。

雷公の言いつけに従って歯を土に埋めたところ、新芽が吹き出し見る見るうちに大きくなり、翌日には大きな葫蘆(ひょうたん)がなり、鋸で切ったら中に無数の歯が生えていた。その歯をすべて抜き取って捨てると二人が身を隠すのにちょうどよい空間ができた。

この二人が、後に大洪水が起きた時に葫蘆に乗りこんで助かり、人類中唯一の生き残りとなり、人類再生の始祖となった伏羲(ふくぎ)と女媧(じょか)なのです。(話を大胆に端折っています)

あの「一頭二身蛇形木器遺痕」は、全体の形が葫蘆に似ており、二身蛇形から想像できるのは当然ながら伏羲と女媧。

そして、この伝説を知り、伏羲・女媧と歯がやっと繋がりました!

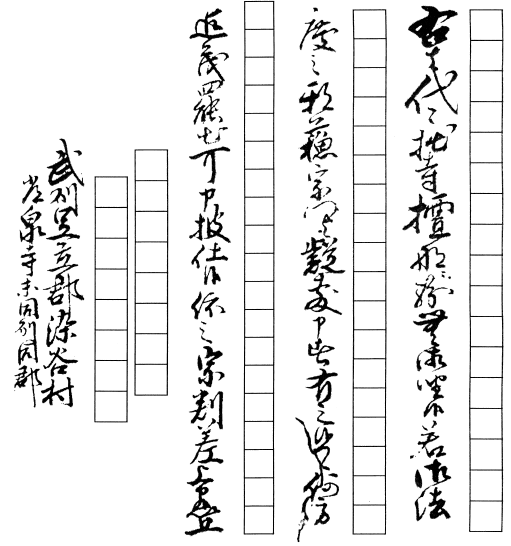

この「一頭二身蛇形木器遺痕」について、白川静氏は『中国の神話』p18で、

洪水神は概ね竜形の神とされ、共工もその臣属とともに、みな竜形とされている。伏羲・女媧の図像も、二竜の組み合わされた形である。漢代の画像石などもみなその形に描かれているが、殷墟侯家荘の大墓木室に、すでにその図像が残されているのであるから、それが本来の形に近いものであろう。

と述べられています。

図像学の研究者は、前漢代に描かれる伏羲・女媧の形へとつながる中間の画像が発見されていないことなどから、この白川氏の考えに否定的な意見を述べられる方もおられます。

しかし、この「木器遺痕」の唯一謎だった歯の意味が分かったので、白川氏のお考えに諸手を挙げて賛成いたします。

棺の上の木器は、死者を守り再生を願って置かれたものだったのでしょう!

ある先生が、ある講座で、「学者生命、研究者生命を絶たれることになるかもしれないので・・・」と、発言には慎重にならざるを得ないというようなことを仰っておられました。

その点、素人は何を言っても最初から失くすものが無いと言うか、根拠不十分な大胆な発言も許されると言うか・・・

長年の疑問が解けて、もうあの気味の悪い画像を見なくて済むとホッとしています。

赤の顔料については情報が全くないので忘れることにしましょう。

[追記]

『中国古代神話1』(袁珂著・邦訳)第2章・第2節と記述のあった資料が分かりました。

『捜神記』巻14に出て来る「頂虫」について調べた時の資料中にあったのでした。

袁珂先生《中国古代神话》第2章第2节自注引《古史辨》所载畲族“狗皇歌”

第2章・第2節に該当箇所は見つからなかったのですが、それ以上に貴重なものをゲットしました