復興に役立てたい本シリーズ ②

災害や事故には、どうしても「運」というものがつきまといます。

ほんの一瞬の時間の差や、ほんの僅かな場所の違いなどが、人の生死を大きく分けてしまいます。

しかし、そのほとんど「運」といって差し支えない分かれ目のなかにも、人間のわずかな気配りや注意の差で、「自然災害」といわれるもののなかにも、あるいは「偶然の事故」といわれるもののなかにも、「人災」といわれる側面が必ずといってよいほど潜んでいるものです。

「天災」、「自然災害」は、常に人間の予想を大きく上回る規模で、突然やってきます。

さらに「事故」は、通常では考えられないような条件が「たまたま」重なったかのような場面で発生します。

しかし、その予想をはるかに超えるものでも、通常では考えられないものでも、そこに歴史という時間軸を加えてみるならば、意外と予測可能なものであったり、確率からしても十分ありうるものであったりするものです。

「災いは忘れたころにやってくる」よいう言葉は、まさにそうした意味からも肝に銘じておくべき言葉であります。

こうした災害の「天災」「人災」「偶然」「必然」などのすべての要素を、過去の大災害は私たちに見せつけています。

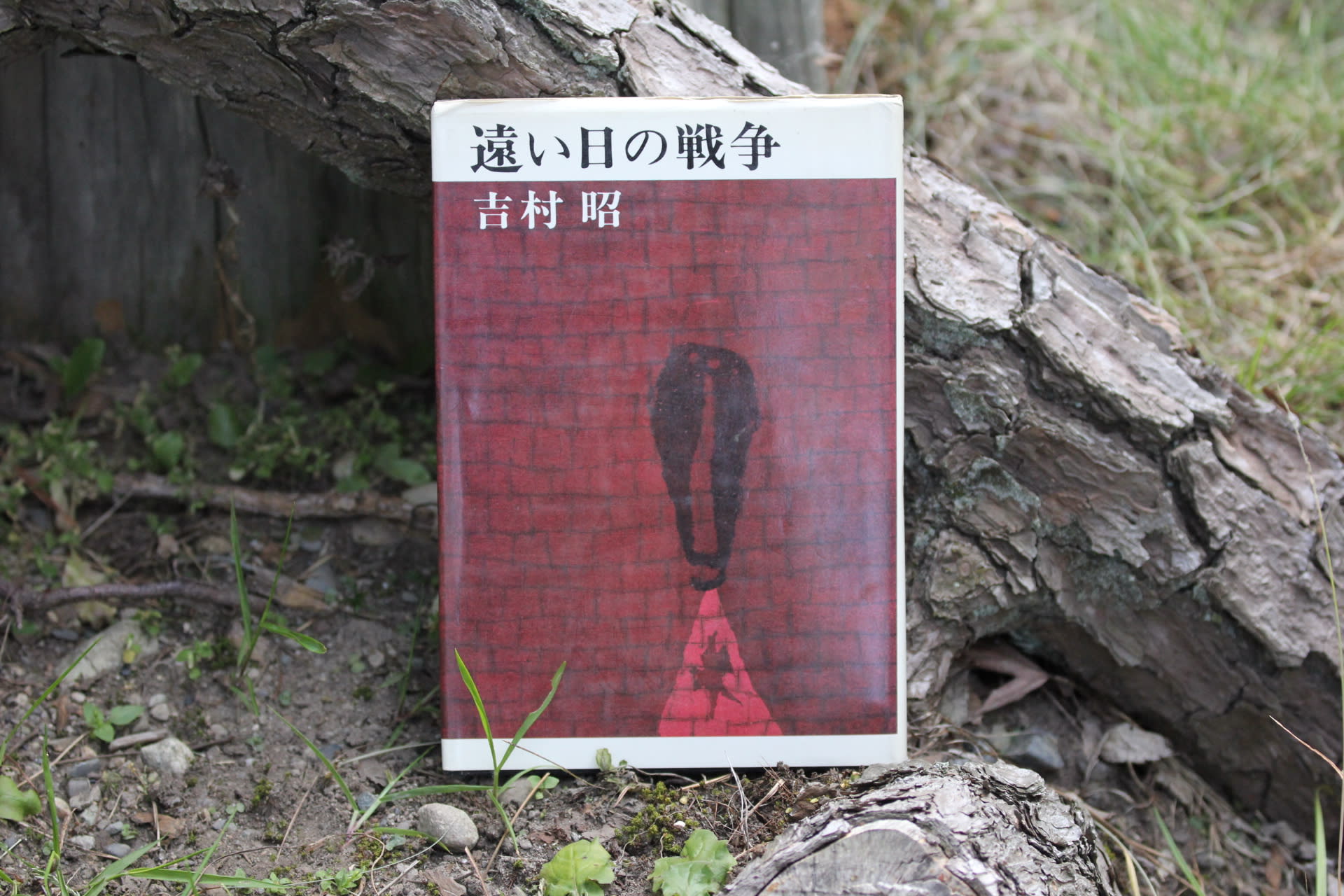

ここに紹介する吉村昭の『関東大震災』は、まさにそうしたすべてを如実に教えてくれる本です。

文春文庫(1977/08)

関東大震災に関しては、吉村昭の小説にたよるまでもなく、様々な記録、写真集、研究書が刊行されていますが、ひとつの災害をトータルに描きだしているという点で、小説という形態ではありながら、これに勝る本はないのではないでしょうか。

ぜひご紹介したいポイントは三つあります。

その第一は、地震予知ということに対する科学者の職責と能力の問題です。

本書のなかでは、当時の地震学の権威であった東京帝国大学地震研究室の主任教授、大森房吉理学博士と助教授の今村明恒理学博士、ふたりの対比が見事にえがかれています。

関東大震災の発生前、微震が続いていたとき、ちょうど主任教授の大森は学会で留守にしており、その間、助教授の今村にすべての判断がまかされることになる。

度重なる地震に、これは大地震がくる前触れではないかとの新聞社からの問い合わせが今村のもとにあいつぐ。今村は、過去の歴史から、ほぼ六十年の周期で大地震が発生している

ことから、記者への表現に気を使いながらも、これが大地震の予兆である可能性が高いと判断する。

ところが、主任の大森は、科学的な根拠もなくただ周期性だけを根拠にいたずらに危機感をあおるのはよくないとして、今村の判断とマスコミへの発表内容を快く思わない。

これが世界を代表する日本の地震学界のトップふたりの間に、深い溝を遺すことになる。

事実上、主任教授の大森が今村助教授に全面的に敗北したことになるが、いつどこで発生するかということを科学的に予測できるかどうかということに関しては、様々な計測技術が進歩した今日でも、この当時とそれほど大きく変わっているわけではない。

二番目のポイントは、大震災という災害が具体的にどのような災害なのか、小説ならではの表現でありながら、決して虚構や誇張におちいることなく吉村昭がえがききっている点です。

とくに日本の場合、一際顕著なのかもしれませんが、地震による倒壊よりも、その後の火災による被害のほうがはるかに甚大であることを忘れてはなりません。

これこそ具体的に知ってはじめて驚かされたのですが、避難場所として多くの人びとが集まってきた陸軍被服廠跡で4万4千人にのぼる死者をだしていることです。

避難してきた少年に医師が大勢の人が死んでいることを聞き、どのくらいのひとかと訊ねられたとき少年は「たくさん」という印象を思わず「5千人くらいは死んだと思います」と答えるが、医師から「法螺を吹くなよ、人が5千人も死んだら大変なことだ」と笑われる。

ところが、実際にその被服廠跡で死んでいたのは4万人以上であった。

周囲が火災でみな焼けているとき、広い空き地を求めて多くの避難者が集まってきますが、その場所が、多くの家財荷物や人びとが密集することによって、その一帯で最も燃えやすい危険な地域になってしまっていたということです。

これは今日でも忘れてはならない重大な教訓です。

またそのような密集地で火災が発生すると、やがて信じがたい突風が起きることも知っておかなければなりません。

同じように避難時に人が密集して危険になる場所として橋の上があります。

避難民に殴打されながらも、荷物を川に捨てさせた巡査の話が紹介されています。

久松署管内では警察官が荷物を持った民衆の橋を渡ることを禁じたが、社会的地位の高そうな男が警察官と押問答になった。

男は荷物を背負いながら橋を渡ろうとし、それを阻止する警察官に、

「自分の財産を背負って公道を行くのが、なぜ悪いのだ。そんなことは法律で定められてはいない」

と、怒声をあげた。

それにつづく群集も男に同調して、警察官に罵声をあびせかけ橋上を強引に渡ろうとした。そして、暴行にも及びかけたが、突然男の背負った荷が燃え出し、男は炎につつまれ絶命した。

この光景を眼にしてから、群集は警察官の言葉にしたがって荷物を捨てたという。

『関東大震災』 文春文庫 101ページ

この一文を読んで、はたして、現代にあってはどうだろうか、と思わずにはいられません。

「自分の財産を背負って公道を行くのが、なぜ悪い」と警官に怒鳴るような人間が、増えていないと良いのですが。

三番目のポイントは、人災として最も際立った朝鮮人虐殺のことです。

これも私はこの本で初めて詳しく知ったのですが、朝鮮人が井戸に毒を入れたとか、襲撃してくるといったことがデマであることは、警察も早いうちから調査確認し、治安の安定をはかるように努力をしているのですが、本来、警察の補助的役割をはたすべき自警団が、問題の存在になってしまっています。

警察は朝鮮人を凶暴化した自警団の手から守るために群馬県下に移送することを決定します。ところが、その計画は、無思慮極まりない危険な行為で、それまで警察署内に閉じ込めていた多くの朝鮮人を兇徒化した自警団たちの面前にさらすことになってしまいます。

移送の話もまた、いつのまにかトラックにのった朝鮮人が来襲するという話になってしまい、埼玉、群馬を舞台に更なる悲劇を巻き起こすことになってしまったのです。

群馬が、関東大震災にそのような舞台として関わっていたとは知りませんでした。

さらにこうした事件を引き起こすひとつの原因になった新聞報道のあり方が、これを機に検閲の強化というながれをつくってしまったことも、今につながる重大な問題です。

松尾章一 『関東大震災と戒厳令』

吉川弘文館 (2003/09) 定価 本体1,700円+税

山下文男 著

『戦時報道管制下 隠された大地震・津波』

新日本出版社(1986/12) 定価 本体2,200円+税

1944年12月7日の東南海大地震は、M80 1945年1月13日の三河大地震はM7.1

いずれも戦時下の報道管制下ということで、多くの国民にはその事実は知らされなかった。

以上大まかにポイントだけを紹介しましたが、このたった1冊の本が私たちに、大災害というものが、人間や社会に与える様々な傷跡を見事に描き出してくれています。

それを吉村昭は、いつもの表現方法で、特別な主人公にスポットをあてるような小説としてではなく、ひたすら事実そのものの持っている力を引き出しながら耽々と語りかけてくれます。

いまの科学技術で、次の大震災が、いつ、どこで起きるかを正確に予測することはまだできません。しかし、いつか、どこかで、大震災が必ずおきることは、ほぼ確かなのです。

このたった1冊の本が、そうした忘れてはならない大事なことを、多くのひとに伝える大きな力になっているのを感じます。

地震や火山噴火の災害に関しては 群馬大学教育学部の早川由紀夫研究室が

継続的にすぐれた研究をされています。是非、ご参照ください。

井上赳夫・大上和博

『特異日の謎を追う「偶然」の真相』

青春出版社(1996/08)定価 本体1,262円+税

こうした本はなにかと眉唾ものとして見られがちですが、本書は一見「偶然」と見える大災害、大事故の特定日への集中発生という現象の謎を追い、そこに隠された真相に、あくまでも科学という立場から迫ろうと試みたものです。

誤解のないように付け加えておくと、本書でいう「日付」の、「何月何日」という表記形式にはあまり意味はない。むしろ一年の何番目の日、たとえば二月一日なら1年の32番目の日というように考えてもらったほうがわかりやすいだ

ろう。

月の満ち欠けと交通事故発生の関連性などは、最近よく指摘されることですが、まだまだもっと科学の目を向けなければならない世界はたくさんあります。

手ごろなおすすめ参考文献

小沢健志 編 『写真で見る関東大震災』

ちくま文庫 (2003/07)

定価 本体1,000円+税

北原糸子 著 野口武彦 著

『地震の社会史 安政大地震と民衆 『安政江戸地震 災害と政治権力』

講談社学術文庫 ちくま学芸文庫(2004/12)

定価 本体1,050円+税 定価 本体900円+税

(以上、「かみつけの国 本のテーマ館」より転載)