今日は、日中はかなり暖かくなりました。完全に上着要らずでしたが、気温が上昇した分スギ花粉もなかなかの飛散量だったようで、たまりかねて早退してしまった子もいたほどでした。

今日は放課後子ども教室のある日でした。今までにも宿題を済ませた後の子どもたちにいろいろな体験をさせてきましたが、今日は

こんなものを用意してみました。

先日、作詞家の中村雨紅についての記事でも書きましたが、今年は雨紅が作詞した《夕焼け小焼け》が発表されてから、ちょうど100年目の節目の年となります。こんなタイミングに此の世に生を受けているのもなかなかレアなことなので、

ゆうやけこやけで 日がくれて

山のおてらの かねがなる

おててつないで みなかえろ

カラスといっしょに かえりましょう

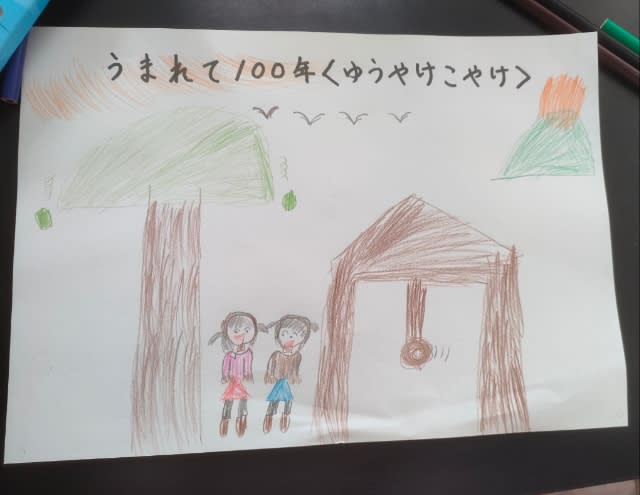

という1番の歌詞を元にして、子どもたちに歌の世界観の絵を描いてもらうことにしたのです。

私がピアノで《夕焼け小焼け》のメロディを弾いている最中、子どもたちは思い思いに自分なりの夕焼けの絵を描いていました。そして20分ほどで

こんな感じの作品ができました。

面白いことに『山のお寺の鐘』を描いた子どもたちの何人かが、仏教寺院の梵鐘の形ではなく、真ん中の絵に見られるようにキリスト教会の釣り鐘的な形を描いていました。中にはその絵を観て

「お寺の鐘は、こんなんじゃないよ。」

と否定的な意見を言う子もいたのですが、今回は別に正解を求めているわけではなく、あくまでもその子がイメージした夕焼けの絵を自由に描いてもらうことが目的なので、その子がそう感じたのならそれはそれで有りだということを説明しておきました。

教室の最後にはそれぞれが描いた《夕焼け小焼け》の絵を持って、歌を歌って終わりました。子どもたちも、自分たちがなかなかなレアなタイミングに生きていることを知ってもらえたようでした。

さて、早いもので明日から3月になります。週末には桃の節句も迎えるわけですから、改めて時の移ろいの速さに驚かされますね。