とんでもない大行列でした!

なんと末社宮山神社沿いにある裏参道まで続く長蛇の列でしたΣ(゚Д゚ノ)ノ

ようやく神門までたどり着くことができました。

ようやくお目当ての茅の輪が見えてきました。ここまで約2時間…長かったです。

待ちに待った茅の輪が近づいてきて、

参拝者たちが粛々と茅の輪をくぐって行きます。

我が家の神棚にお祀りする『大祓守(おおはらえまもり)』も頂いてきました。想像以上に時間がかかりましたが、なんとか夏越の大祓に参加することができたのでした。

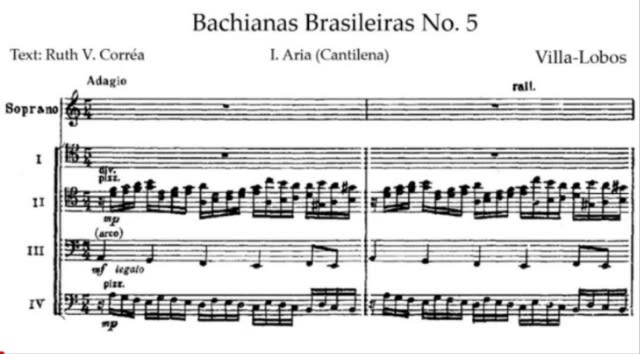

『ドヴォルザークのユーモレスク』として有名で、ヴァイオリンをはじめとして様々な楽器のバージョンが広く親しまれている作品です。しかし、本来はピアノのために書かれた8曲からなる『8つのユーモレスク作品101』の中の第7曲にあたります。

1894年、ドヴォルザークは家族と共にボヘミアで夏休みを過ごしますが、この時にこれまでに書き溜めたスケッチを元にピアノのための小品集として作曲に着手したのが、この『8つのユーモレスク』でした。曲集は8月には完成、出版されましたが、特に有名なこの第7曲は

高名なヴァイオリニストで作曲家のフリッツ・クライスラー(1875〜1962)によってヴァイオリンとピアノのバージョンに編曲され、一気に広まっていきました。

この曲、ドヴォルザークのピアノ原曲だと

変ト長調=♭6つという、なかなかエグい見た目の楽譜です。しかし、実際に弾いていると、ほぼほぼ黒鍵盤で演奏できるのです(『猫踏んじゃった』の要領…といえば分かっていただけるでしょうか)。

恐らく、初めてこの曲を聴いた人もすぐに口ずさんでいたのではないかと思います。そうした魅力が、このシンプルな小品には凝縮されています。

名曲というものは、例えばヴェルディのオペラ《リゴレット》が初演された時に、マントヴァ公が歌う《女心の歌》を男性客たちが歌いながら帰ったという逸話があるように、たちまち人の心の中にスッと入り込んでくるような不思議な力を持っているものです。そうした作品を生み出すことのできた作曲家たちが、今日でも一流といわれている人物たちです。

聴き馴染んだ音楽なだけに、生徒さんも喜んで取り組んでくれています。勿論教則本の曲も大切ですが、たまにはこうした小品に取り組むのもいいものです。

そんなわけで、今日はクライスラーが編曲した《ユーモレスク》をクライスラー自身が弾いている1938年の録音でお聴きいただきたいと思います。クライスラーの手でグッと大人っぽくなった、ドヴォルザークの愛らしい作品をお楽しみください。

因みに、ピアノ原曲の動画も載せておきます。チェコのピアニスト、イヴォ・カハーネクの演奏で、クライスラー編との印象の違いを是非お楽しみください。