昨日、あざみ野から厚木まで無事に帰り着くかどうかヒヤヒヤしながら帰宅していましたが、どうにかこうにか無事に我が家までたどり着くことができました。昨日の記事を御覧いただいた皆様、お騒がせしました。

さて、今日8月22日は、1911年と2004年とに美術史上に残る絵画の盗難事件がおきた日です。先ず1911年に盗まれたのは、

あのレオナルド・ダ・ヴィンチの名画《モナリザ》です。

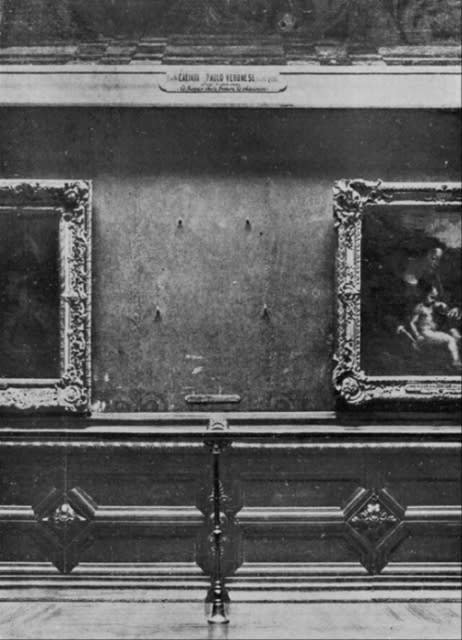

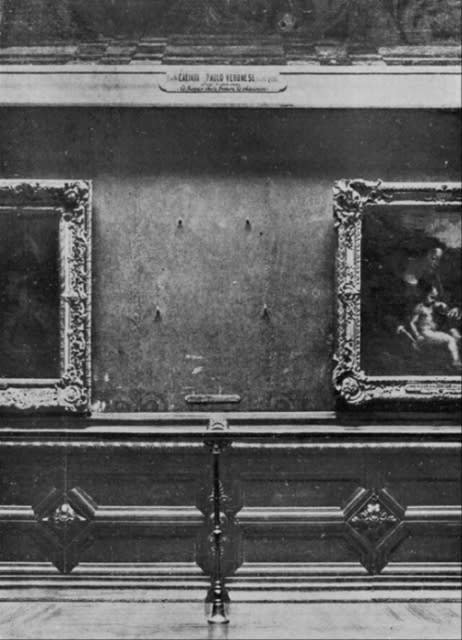

1911年8月22日、ルーヴル美術館を訪れた画家のルイ・ベルーは

《モナリザ》が飾られているはずの場所が空っぽになっていることに気づきました。

《モナリザ》が飾られているはずの場所が空っぽになっていることに気づきました。

(事件当時の《モナリザ》展示エリア)

(事件当時の《モナリザ》展示エリア)

当初は写真撮影のために絵が別の場所に移されていると思われていましたが、盗難であることが1日遅れで判明しました。

盗難事件の調査のためルーヴル美術館はすぐに閉鎖され、事件現場で見つかった親指の指紋を元に捜査官は美術館の全従業員から指紋を取りました。しかし、この手がかりだけでは犯人は見つけることはできませんでした。

この事件では、フランスの詩人ギヨーム・アポリネールや彼の友人だった画家のパブロ・ピカソが、《モナリザ》盗難事件に関与していると疑われて誤認逮捕されてしまいました。アポリネールは別の美術品盗難に関係がある人物とのつながりがあったため疑われ、ピカソも盗難に関与しているのでは…と疑われますが、後の調査を通じて二人が事件と無関係であることが確認されて釈放されました。

今では信じがたいことですが、この盗難事件が起こる前までは《モナリザ》はそれほど広く一般に知られてはいませんでした。しかし皮肉なことに、事件の捜査が進むにつれて《モナリザ》の名声は飛躍的に高まっていきました。

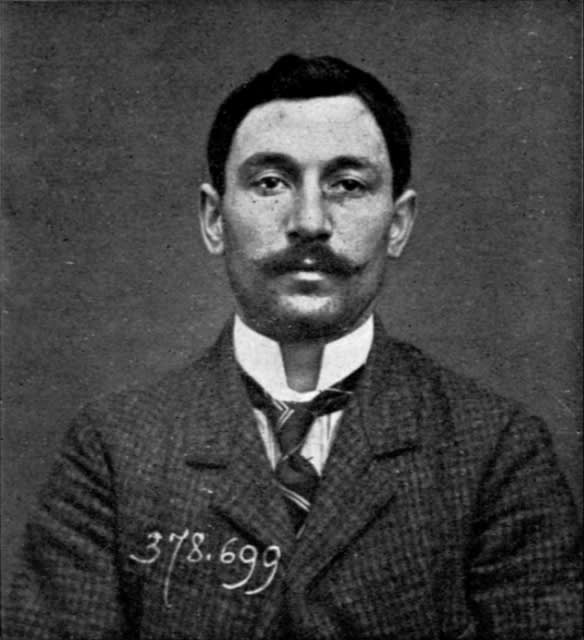

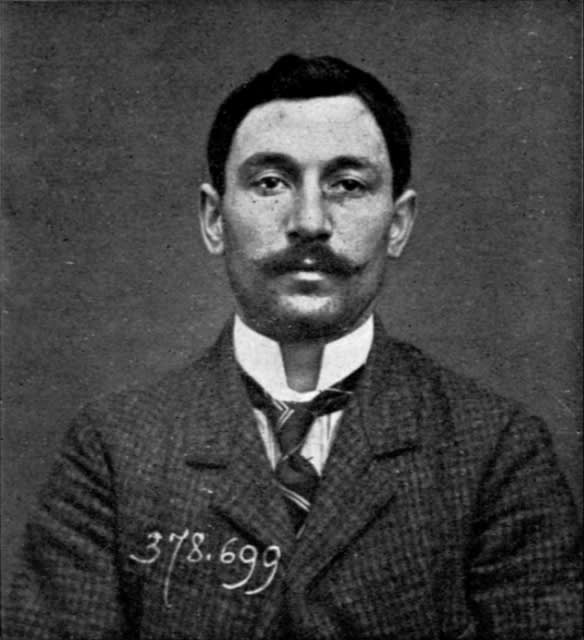

盗難事件の真犯人は、

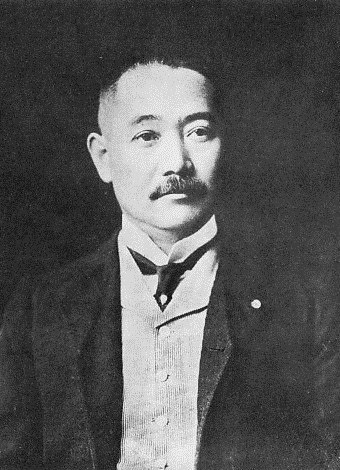

以前ルーヴル美術館で働いていたイタリア人のヴィンチェンツォ・ペルージャという男でした。

以前ルーヴル美術館で働いていたイタリア人のヴィンチェンツォ・ペルージャという男でした。

ルーヴル美術館が月曜日に閉館することを知っていたペルージャは清掃用具のクローゼットに隠れて夜を過ごし、翌日、職員のスモックを身にまとって目立たないように美術館内を移動しました。そして《モナリザ》の展示エリアが無人であることを確認したペルージャは絵を壁から取り外して保護していたケースと額縁を外し、スモックの中に隠したまま警備をすり抜けて《モナリザ》をまんまと外へ運び出すことに成功しました。

ペルージャは盗んだ後に、2年間《モナリザ》を自宅に隠していました。しかし、当時のフィレンツェ・ウフィツィ美術館の館長であったジョヴァンニ・ポッジに絵を売ろうとして逮捕されました。

ペルージャが《モナリザ》を盗んだ背景には、彼のプロフェッショナルな技術と深い愛国心がありました。ガラス職人としてルーヴル美術館で働いていた経験から作品のガラス張りや額縁から絵を取り外すことには慣れており、これが盗難を容易にした要因の一つでした。

ペルージャの犯行動機は

「ナポレオンによる誘拐からの復讐」

としてのイタリア愛国心に根差しているとされていて、かつてこの絵がナポレオンに盗まれてフランスへ渡ったというペルージャの主張に基づいています。しかし史実では、《モナリザ》を描いたレオナルドが晩年にフランス王フランソワ1世の宮廷画家になった時に自ら《モナリザ》を含む数点の絵画を携えてフランスに赴いていて、これはナポレオンが生まれる250年も前の16世紀の出来事です。

なにはともあれペルージャは《モナリザ》のイタリアへの『奪還』を通じて、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品がイタリアの文化遺産に属するという事実を世界に示そうとしました。この行動はイタリア本国で英雄視され、裁判では彼の愛国的な動機が考慮されて刑期はわずか6ヶ月にとどまりました。

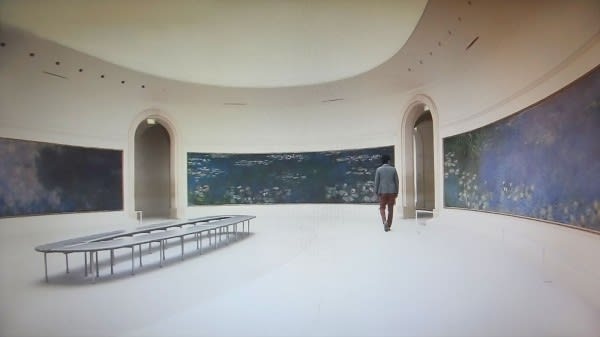

この後も《モナリザ》は、頭のおかしい輩にケーキを投げつけられたりといった災難に遭遇することとなったため、現在《モナリザ》は

パーティーションと防弾ガラスの向こう側に飾られています。かつて

あまりにも無防備に飾られていた頃とは比べ物にならないくらい、遠い存在となっています。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

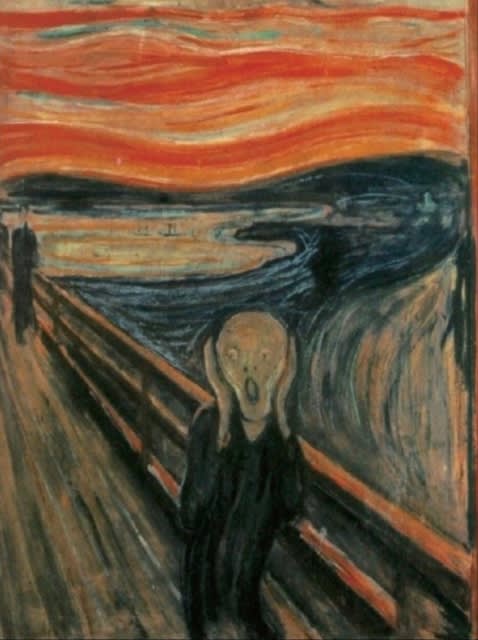

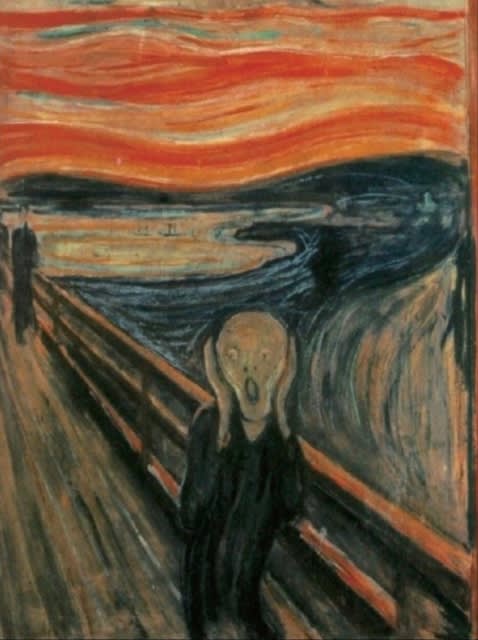

そして、2004年に盗まれたのは

エドヴァルド・ムンクの代表作《叫び》です。

《叫び》は、もう1つのムンクの代表作である

《マドンナ》とともに、2004年8月22日にノルウェー・オスロのムンク美術館から、武装した2人組の覆面姿の窃盗団によって白昼堂々盗み出されました。窃盗団は2枚の絵画を壁から外すと、共犯者が運転する盗難車に乗りこんで犯行現場から逃走しました。

《マドンナ》とともに、2004年8月22日にノルウェー・オスロのムンク美術館から、武装した2人組の覆面姿の窃盗団によって白昼堂々盗み出されました。窃盗団は2枚の絵画を壁から外すと、共犯者が運転する盗難車に乗りこんで犯行現場から逃走しました。

後にオスロ警察当局は、2006年8月にこの2枚の絵画を保護し、容疑者たちを逮捕しました。ただ、発見された状況や発見時までの所在については、現在でも謎に包まれたままとなっています。

発見された当初、《マドンナ》の画面には穴が空いてしまっていたそうですが、現在では修復されました。しかし《叫び》には何らかの液体がかけられた痕があり、残念ながら完全な修復には至っていません。

実は《叫び》は、1994年にも盗難被害に遭っています。その時の犯人は、なんとプロのサッカー選手でした。

実行犯のパル・エンガーはオスロのサッカークラブであるヴァーレンガに所属していて、1985年、18歳の時にイングランドのプレミアリーグのノルウェー版であるエリテセリエンでプロデビューを飾っていました。しかし、その後繰り返し犯罪を犯して実刑判決を受けたことで、サッカー界の伝説になるチャンスを失うことになってしまいました。

エンガーが《叫び》と出合ったのは、彼が学生時代のことでした。彼にとっては、絵の中の叫ぶ人物が暴力的な継父に与えられたトラウマに苦しむ自分と重なって見えてしまい、以来この作品を盗むことはエンガーの犯罪人生の大きな目標となっていきました。

1994年2月12日、オスロから北へ車で2時間ほどのところにあるリレハンメルで開催されていた冬季オリンピックの開会式に世界中の注目が集まっていました。そして、数多くの警察官がオリンピックに動員されて美術館の警備が手薄になったチャンスを、エンガーは逃しませんでした。

エンガーは協力者のホームレスと協力して梯子を使って美術館の窓を破って美術館内に侵入し、わずか90秒の間に《叫び》を持ち去ったといいます。

後にエンガーは画商を通じて《叫び》を売ろうとし、画商はオスロのホテルでアメリカのJ・ポール・ゲティ美術館の職員を名乗る男と会いました。しかしこの男、実際はチャーリー・ヒルというロンドン警視庁のおとり捜査官でした。

画商は1億5千万ドル(現在の為替レートで約218億円)の絵画に対して約40万ドル(約5800万円)を要求し、おとり捜査官ヒルは同意しました。2人はオスロの南にある小さな村に車を走らせ、画商が地下室から《叫び》を取り戻すと同時に警察はその場で画商を逮捕しました。

主犯のエンガーは幼い息子を抱え、銃を手に車で逃走を図りましたが、ガソリンスタンドで警察に待ち伏せされて、激しく抵抗することなく逮捕に至りました。結局、「銃犯罪」で起訴されたのち《叫び》の窃盗でも起訴され、こうした犯罪ではノルウェー史上最長となる6年の刑期を言い渡されました。

こうした事件があったからか、現在では様々な名画がなかなかの距離に離れてしまいました。個人的には非常に残念なのですが、名画を後世に伝えていくためには仕方ないことなのかも知れません。

今日は日差しがあまり無かったこともあって、夕方になってだいぶ気温が落ち着いてきました。このまま順調に秋になぅていってくれればいいのですが、どうやらそう簡単には事は進まないようです…。