彼岸に入って折角涼しくなったと思ったら、今日はそれを帳消しにするような厳しい暑さの一日となりました。本格的な秋は、まだ当分やって来そうにありません…。

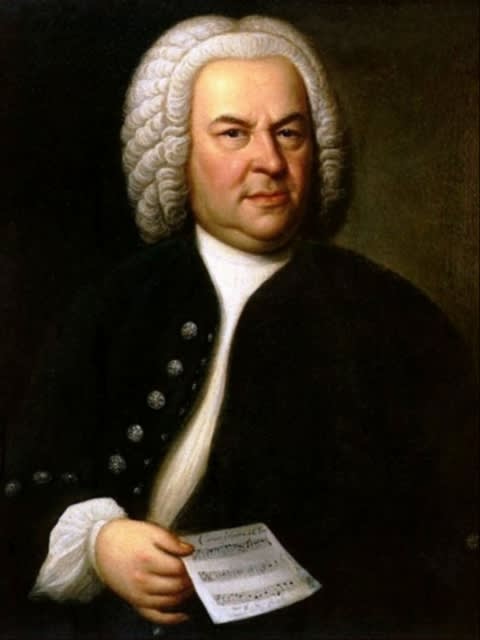

ところで、今日9月28日はモーツァルト(1756〜1791)の歌劇《魔笛》が完成した日です。

モーツァルト最後の歌劇となった《魔笛》は、死の年である1791年の9月28日に完成しました。実際には現在のミュージカルのようにアリアやアンサンブルの間を台詞でつなぐ『ジングシュピール(歌芝居)』という分類に入りますが、現在ではジングシュピールも歌劇の中に含まれるという解釈のようです。

モーツァルト最後の歌劇となった《魔笛》は、死の年である1791年の9月28日に完成しました。実際には現在のミュージカルのようにアリアやアンサンブルの間を台詞でつなぐ『ジングシュピール(歌芝居)』という分類に入りますが、現在ではジングシュピールも歌劇の中に含まれるという解釈のようです。

《魔笛》の脚本を手掛けたエマヌエル・シカネーダー(1751〜1812)は当時ヨーロッパ各地を巡業していた旅一座のオーナーで、モーツァルトとはザルツブルク時代からの知り合いであり、モーツァルトが所属した秘密結社フリーメイソンの会員でもありました。当時シカネーダーはウィーンの郊外にあるフライハウス(免税館)内のヴィーデン劇場を管理して、そこで一座の上演を行っていました。

シカネーダーは、当時仕事がなく生活に困っていたモーツァルトに大作を依頼することにして、自ら台本を書き上げました。モーツァルトは1791年の3月から9月にかけて作曲を進め、途中で歌劇《皇帝ティートの慈悲》のプラハでの上演のため中断を経たものの、今日9月28日に全体を完成させました。

当時、妻コンスタンツェが郊外のバーデンへ湯治に出ていてモーツァルトは一人暮らしをしていたため、シカネーダーはモーツァルトに作曲に専念させるためにフライハウス内の東屋を提供しました。この東屋は『魔笛小屋』或いは『魔笛ハウス』と呼ばれていて、1897年にウィーンからザルツブルクに移築され、

現在は国際モーツァルテウム財団の中庭に移設されて現存しています。

自ら依頼した歌劇作曲のために家まで用意するとは、なかなかの心遣いということができます。しかし、実際のところは約束事にルーズなモーツァルトに作曲期限を守らせるために、事実上の軟禁をしていた…というのが定説化しています。

序曲をはじめとして様々な名曲が網羅されている《魔笛》ですが、今回は夜の女王のアリアをとりあげてみようと思います。ただし、今回とりあげるのは有名な第2幕の『復讐の炎は地獄のように胸に燃え』ではなく、第1幕で歌われるアリア『恐れるな、若者よ』です。

女王の侍女たちから王女パミーナの絵姿を見せられてすっかり魅了された王子タミーノの前に、夜の女王が姿を現します。そして、恐れおののくタミーノに

「恐れるな、若者よ。」

と語りかけた夜の女王は、娘を拐われた母としての深い嘆きと悲しみを切々と歌い、タミーノの同情をひきます。

後半は華やかなコロラトゥーラの歌唱となり、

「娘を助け出してくれたなら、必ずや娘はそなたのものになる。」

と宣言して、再び夜の闇に消えていきます。この悲嘆に暮れる様相を見せた母親が、次の幕では娘パミーナに短剣を握らせて夫ザラストロを殺害するよう強要するのですから、実に恐ろしいことです…。

《復讐の炎は…》もそうですが、このアリアにも最後に高いF(ファ)の音が出てきます。ですから、この役を務められるのはかなり限られた名手のみということになります。

そんなわけで、今日は歌劇《魔笛》から夜の女王の第1幕のアリア『恐れるな、若者よ』をお聴きいただきたいと思います。現在76歳を迎えている名ソプラノ歌手ルチアーナ・セッラが1984年にニューヨーク・メトロポリタン歌劇場で歌ったライブ映像で、モーツァルト晩年の超絶技巧アリアをお楽しみください。